SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:十九大报告指出,“优先发展教育事业,加快一流大学和一流学科建设,实现高等教育内涵式发展”和“加强国家创新体系建设,促成产学研深度融合,促进科技成果转化”。在此背景下,高校校友会作为学校、校友和社会三者联系的重要纽带,工作领域和工作方式较之前更为聚焦,其中支持学校双一流建设、协助搭建产学研协同创新体系,便是新时期校友工作的重要方向之一。本文将以斯坦福大学相关工作经验为例,并结合国内高校的实践,重点讨论世界一流大学建设过程中校友工作者可发挥的重大作用,以期为目前相关研究注入新的活力和为国内高校校友创新创业工作者提供思路。

关键词:世界一流大学建设;校友工作;产学研;协同创新

本文引用格式:黄晓飞.试论校友工作在世界一流大学建设中发挥的作用[J].教育现代化,2019,6(68):121-122.

一 世界一流大学建设理论发展

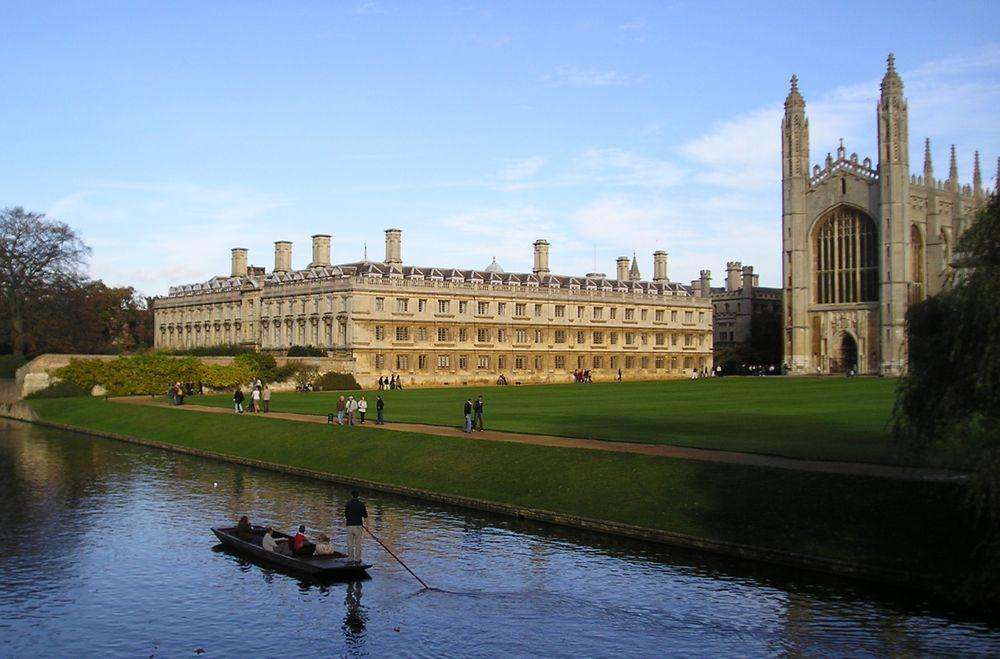

回顾整个近代中国教育史,“世界一流”的提法渊源已久。从胡适先生的“吾他日能见中国有一国家大学,可比此邦之哈佛,英之牛津、剑桥,德之柏林,法之巴黎,吾死瞑目矣”,到蔡元培先生的“彷世界各大学之通例,循思想自由,取兼容并包主义”[1]。从1993年的《中国教育改革和发展纲要》中的“集中中央和地方等各方面的力量办好100所左右的重点大学和一批重点学科、专业”(211工程)到1998年中央颁布的《面向21世纪教育振兴行动计划》中提到的“建设世界一流大学,具有重大的战略意义”(985工程)。这些积极的探索为现在的中国特色世界一流大学建设的提出奠定了坚实的基础。2014年5月4日,习近平总书记考察北京大学时强调“办好中国的世界一流大学,必须有中国特色”。党的十九大报告上也明确提出,“加快一流大学和一流学科建设,实现高等教育内涵式发展。”至此,我们基本上在“如何办世界一流大学?”以及“要办什么样的世界一流大学?”两个核心问题上达成了一定的共识,即扎根中国大地,立足中国国情,坚持社会主义的办学方向,实现高等教育内涵式发展。

二 校友会在世界一流大学建设中所扮演的角色分析—以产学研体系建设为例

在数量众多的美国高校中,斯坦福大学的“双一流”建设独树一帜,不仅培育了享誉全球的硅谷高科技产业园区,也为该校本身的发展奠定了坚实的基础。斯坦福大学校友会在其成立的100多年历史中,为该校步入世界一流大学作出了重大贡献,其积累下来的经验也十分值得国内各高校校友会学习和借鉴。通过对其大学官网、校友会官网、学校年报等相关公开信息以及国内外相关研究文献的查阅,笔者总结出以下三点经验。

(一)让校友会成为学校人脉关系网和信息发布网的搭建者

斯坦福大学校友会建有专门的创业中心校友分会,面向所有对创新创业感兴趣的斯坦福校友提供服务。该校友会成员可通过注册的形式加入斯坦福大学创业中心校友会论坛,并可在论坛上了解校内外创新创业相关的各类教育信息和最新资讯以及其他成功企业家校友在线交流,除此之外,还可参加由校友会组织的各类线下交流和实践活动。[2]除此之外,校友会作为主要发起单位建立的斯坦福大学创业中心(Entrepreneurship Corner)以及斯坦福创业网(Stanford Entrepreneurship Network,SEN),其宗旨都是尽可能全面地搜集各类创业资源,更好为斯坦福创业师生和校友服务。

截至目前,国内已有多所建校超百年的高校,北京大学、浙江大学、上海交通大学等高校更拥有超120年的历史。因此,高校校友会要善于利用其强大的校友资源为学校搭建起完善的人脉关系网,并安排专业人员对不同领域的校友进行日常维护,以此拓宽学校的信息来源。尤其在创新创业板块,校友会应定期收集各类校友传回的信息和资讯,通过归纳、总结和提炼,及时掌握最前沿的科技发展趋势和市场需求,再通过专门渠道进行发布,为校内各研究机构以及合作企业提供专业的信息咨询服务。

(二)让校友会成为各类创新资源汇聚和共享的平台

斯坦福天使投资人与企业家团体(Stanford Angles&Entrepreneurship)成立于2011年,是斯坦福大学官方校友联盟组织。自成立以来,该组织便致力于为学生、校友、初创校友企业和天使投资人、企业家之间搭建交流、互动和合作的平台。与该团体具有相似功能的是斯坦福的校友导师项目,截止目前,已有超过3000位校友参与到该项目中并承担与在校学生以各种形式的定期交流和互动任务,其中包括谷歌创始人Larry Page和Sergey Brin、耐克公司创始人Phil Knight等世界知名企业家。

因此,高校校友会应注重校友创新创业资源共享平台的建设。校友与母校之间存在天然的学缘关系,彼此更加信任感更强,默契程度也更加深厚,更容易达成战略协同。在此基础上,以学校同校友间的合作为起点,通过对各类校友创新创业资源的有效整合,来影响和吸引泛校友及其他社会力量支持和关注学校各项创新资源,从而实现学校产学研协同创新体系下的合作网络不断扩大、合作对象不断丰富、合作内容不断深入。

在此方面,国内多所高校已有积极尝试。以浙江大学校友总会为例,早在2008年便发起成立海创校友俱乐部,之后于2016年成立上市公司企业家校友联谊会,2017年成立金融投资界校友联谊会,一系列平台成立的初衷便是希望能有针对性地凝聚某一专业领域的校友,有效整合该领域校友资源和社会资源,对接校内资源,从而形成校友-母校-社会各类资源互融共生的创新创业生态系统。

(三)让校友捐赠成为支持产学研协同创新体系建设的重要资金来源

根据美国教育援助委员会(Council for Aid in Education,简称CAE)公布的报告显示,美国高等院校和大学在2017年接受的捐赠金额总量为436亿美元,刷新自1957年以来该机构统计到的最高数据,并相较2016年上升了6.3%。其中校友捐赠占全部捐赠的26.1%,仅次于社会上各类基金会对高校的捐赠总额。根据斯坦福大学2017财年年报显示,在2017年斯坦福大学共收到来自75000名捐赠者的慷慨捐赠,总额达11亿美元。年度报告中表明,校友在资金募集中发挥了重大作用。很多校友不仅自己慷慨募捐,并积极促成学校与社会企业间的互动合作。这些捐赠收入有相当大的一部分都是定向用于支持某一方向的科学研究。

而国内大部分高校的科研经费都来自于政府拨款,拥有使用受限大、程序相对复杂等缺点。因此要高度重视校友的募集学校“双一流”建设中资金募集过程所发挥的重大作用,有计划、有方法、有针对性地在校友群体中开展资金募集工作。面向大众校友,加强对教育捐赠的宣传,培育校友捐赠文化,形成校友积极捐赠、乐于捐赠的良好氛围。面向大额捐赠校友,组建专业团队,研究其捐赠动因及需求。据相关研究表明,大额捐赠校友以企业校友为主,且乐于公益,注重受捐学校的声誉,多出生于农村且在校期间勤奋学习与兼职,毕业后逐步成长为所在领域的佼佼者。研究还表明,担任校友会重要职务的企业家校友更愿意为母校提供大额捐赠。[3]因此,若想在大额捐赠上取得长足的发展,校友会应在校友群体中及时宣传母校所取得的各项成绩,打造良好的社会声誉,并能在逢十逢百等大型校庆期间邀请校友返校。此外,定向挖掘有一定潜力和实力的校友担任地方校友会重要职务,加强与其日常的联系和交流。最后,重视校友在学校产学研协同创新方面所能发挥的巨大作用,精心策划,寻找校友所在企业或组织的需求所在,有针对性地为其定制个性化的合作方案,在搭建校企产学研合作平台的同时实现捐赠目标。最后,面向广大非校友捐赠者,要善于利用校友关系网,布局泛校友的捐赠网络,使校友成为学校声誉的传播者、学校资源的募集者、学校事业的共建者。

三 总结

高校校友工作是一项长期性、系统性、战略性的工作,需要学校领导层面长期的引导、支持和高度重视,需要校友工作者的全力付出,需要全校师生和各地校友工作者的关注和积极参与。在国内各高校不断深入开展“世界一流大学”建设的背景下,校友会作为这一过程中人脉关系网和信息发布网的搭建者,作为各类创新资源汇聚和共享平台的维护者,作为资金募集的重要参与者,发挥着至关重要的作用。因此,在学校对标“世界一流”的过程中,校友会的建设也应该对标“世界一流”,通过系统回顾对标的几所世界一流高校校友会的发展历史和发展模式,分析校友会在学校发展过程中发挥的作用,总结经验和方法,并结合中国国情以及本校发展阶段,制定适合本阶段的方案,以凝聚人心、搭建平台、汇聚资源、助力发展为核心要领展开校友工作。

参考文献

[1]闵维方,文东茂,等.学术的力量——教育研究与政策制定[M].北京:北京大学出版社,2010:95,104,104.

[2]高明,路一凡.浅议斯坦福大学“三维一体”的创新创业教育——教学、科研与服务[J].教育探索,2016(12):120-124.

[3]莫蕾钰.我国高校大额捐赠校友的个人动因研究[J].重庆高教研究,2018,6(03):56-65.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/28040.html