SCI论文(www.lunwensci.com):

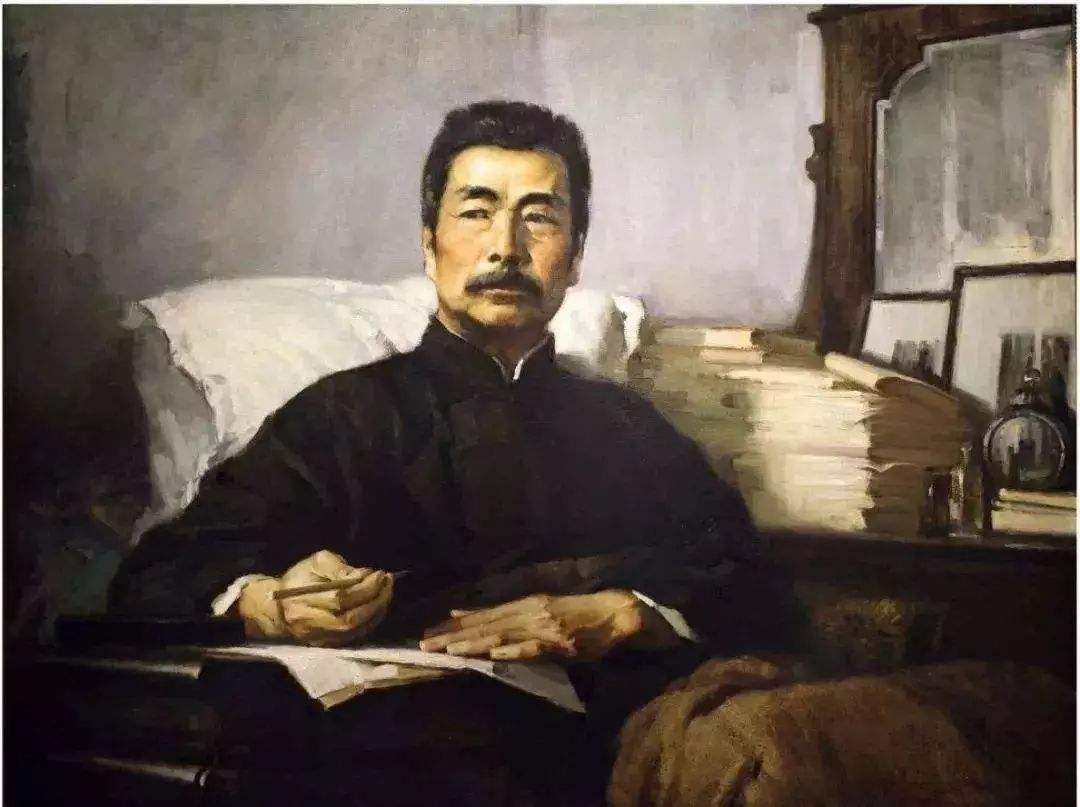

摘要:鲁迅《希望》一文中有着对“个人”与“历史”的对抗的过程的表现,但在理解这一点之前,先要理解何为鲁迅意义上的“个人”和“历史”。这种对抗,不是对历史理解的重构,不能把历史理解为怀疑之力的历史,因而它不是一种积极的对抗而是一种消极的对抗。在消极的对抗语境下,历史真实性作为一个问题才会浮现出来。鲁迅作为处于怀疑中的个人、处于历史中的个人,寻找历史真实性的方式,是通过文字、文学,直接与其他话语之间产生联系,这种联系就是一种名为“青春中国”的话语空间生产中的联系。

关键词:鲁迅;《希望》;消极对抗;话语空间生产

本文引用格式:徐栋.论鲁迅《希望》中个人与历史之间的消极对抗[J].教育现代化,2019,6(67):269-274.

On The Negative Confrontation Between Individual and History In Lu Xun`s Hope

XU Dong

(Department of Chinese Language,School of Humanities,Tongji University,Shanghai)

ABSTRACT:In Lu Xun’s Hope,there is a process of confrontation between“individual”and“history”,but before we understand this,we should first understand what is“individual”and“history”in Lu Xun’s sense.This kind of confrontation is not a reconstruction of historical understanding and cannot be understood as a history of doubtful power.Therefore,it is not a positive confrontation but a negative confrontation.In the context of negative confrontation,historical authenticity emerges as a problem.As an individual in doubt and in history,Lu Xun’s way of seeking historical authenticity is to directly connect with other discourses through writing and literature,which is a kind of connection in the production of discourse space called“Youth China”.

KEY WORDS:Lu Xun;Hope;negative confrontation;production of discourse space

《希望》是鲁迅创作的体现个人与历史之间张力的一篇文章。个人与历史之间的张力,即个人与历史之间的矛盾或不相容,指的是个人与历史之间的一种关系。个人,是表达怀疑的位置和视角,它并不必然意味着从西方思想资源中借过来的“自我意识”,而是在与历史的搏斗中看清不断变化的社会中人与人之间的关系[1]。这种对怀疑的表达,往往是通过对历史的参与、创造和书写等活动实现的。什么是历史?在

《文化偏至论》中,鲁迅写道,“盖今所成就,无一不绳前时之遗迹,则文明必日有其迁流,又或抗往代之大潮,则文明亦不能无偏至”,全部历史发展是从一个极端走向另一个极端之间的往复以及中间的互相纠正产生出来的,虽然看起来是发展,但是其原因毫无道理可言[2]。历史的发展是非理性的,怀疑就意味着在非理性的历史发展进程中放亮眼光。概括地来看,历史自身发展的规律就是历史的非理性本质的具体演绎。对个人与历史之间的张力进行言说,是鲁迅的《希望》这篇文章对中国现代文学的贡献之一。

个人身处怀疑之位,能否实现一种启蒙,完全照亮历史,或者以此把历史重构为一整套接续或断裂的怀疑之力的冲动延伸而出的新的生路?或者说,个人在与历史的对抗中,能否完全“消化”历史的非理性运动,把它变成“人之历史”?从一个怀疑通向另一个怀疑,如果这是积极的“人之历史”的进程,那么它也可以被表达为,从一个希望到另一个希望。这种理解,就是我所说的,把个人与历史之间的张力、对抗,看作是一种积极对抗,一种对抗的积极性。在《希望》一文中,个人与历史之间的对抗,是不是一种积极对抗?我想那答案是否定的。如果,“人之历史”就是从一个希望到另一个希望,鲁迅认为,这就陷入到对自欺力的生产过程之中了[3]。虽然个人的怀疑的力量是巨大的,但它不过造成的是彷徨的、呈圆形运动的“兜圈子的”影。消极对抗,并不意味着个人在与历史的对抗中全然是被动的。在把历史理解为怀疑之力的历史行不通的时候,怀疑才总是不能被转化为“希望”或者“绝望”,它的力量才会被真正激发出来,而不是作为启蒙主义的宣教品。个人对历史真实性的追求因此也会显得不是一种观念的游戏[4]。

鲁迅是一个历史中非常特殊的个人。他有将自己的怀疑的倾向表达为书面文字的能力。他可以使用一套语法来表达社会个人需要,这种能力并非全体中国人所共有。在使用语法系统表达社会个人需要时,话语被生产出来。话语,是特定语境中的具体言说活动。当作者鲁迅将自己的怀疑之力诉诸文字、文学时,他想要厘清的是社会中不断变换的人与人的关系,但是他首先遇到的是文字、文学内部的话语网络、话语空间。他所直面的首先还不是其他话语背后的其他人,而首先是其他话语。就《希望》一文而言,鲁迅的书写与其他话语之间产生的关系,是直接性的,这种直接性表现为一种名为“青春中国”的话语空间生产过程[5]。说它是生产,这是因为在“青春中国”文学想象的可能性中,存在着巨大的话语和言说的创造性的涌流,同时也是通过文字体认中国、体认中国的未来,用为怀疑中的个人建史立案的方式,来指涉历史的未来维度和走向[6]。

经过以上演绎,本文的基本观点就十分明晰了。

鲁迅《希望》一文中有着对“个人”与“历史”的对抗的过程的表现,但在理解这一点之前,先要理解何为鲁迅意义上的“个人”和“历史”。这种对抗,不是对历史理解的重构,不能把历史理解为怀疑之力的历史,因而它不是一种积极的对抗而是一种消极的对抗。在消极对抗的语境下,历史真实性作为一个问题才会浮现出来。鲁迅作为处于怀疑中的个人、处于历史中的个人,寻找历史真实性的方式,是通过文字、文学,直接与其他话语之间产生联系,这种联系就是一种名为“青春中国”的话语空间生产中的联系[7]。

一 消极对抗的发生学:个人的目力与作为集体的“青年”

在1934年的《中国人失掉自信力了吗》一文中,鲁迅写道,“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓‘正史’,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁”[8]。以1934年反观1925年,一个有意思的发现是,无论是在《希望》还是在《中国人失掉自信力了吗》之中,鲁迅始终强调个人的目力的有限,以及在此基础上对历史的“发现”。它与鲁迅对历史的另一种“发现”,即认定历史的非理性规律,从而依靠自己的怀疑之力发现历史,是互相重合和交织在一起的。一方面,历史的非理性规律,可以看作是鲁迅对历史真实性问题的某种意义上的作答,在“偏至”的历史观而非纯粹的进步史观视野中,历史的进步并非是“被给予的”,而是要通过钩沉痕迹、缝隙,在与历史的搏斗中形成自己的识见。因而,个人的怀疑之力是需要的。但是,鲁迅没有让这一种需求性在自己的体内膨胀,而是对自己的怀疑也进一步产生一种怀疑,从个人怀疑的狭小空间中走出来,拥抱历史中的他人,敢于肯定一些积极的可能性,正视自己目力的有限[9]。

这就是个人与历史的消极对抗的发生。在其中,作为集体的“青年”被书写出来,如同在《中国人失掉自信力了吗》一文中,作为集体的“人”被书写出来。

“我早先岂不知我的青春已经逝去了?”在1932年的《〈自选集〉自序》中,鲁迅写道,“见过辛亥革命,见过二次革命,见过袁世凯称帝,张勋复辟,看来看去,就看得怀疑起来,于是失望,颓唐得很了”[10]。怀疑,带来了失望,带来了颓唐。但是吊诡的是,虽然一个人此时的心态是消极的,但是这却是一个人怀疑之力的最饱和的时刻。这种怀疑之力的饱和,是否也是一种“偏至”?鲁迅没有设想自己一个人孤零零地与历史搏斗,如果是这样,那么他的写作也就是“无可无不可”的了。他忘不掉的是作为集体的“青年”,世上的青年。

鲁迅对青年的爱,是他走出失望的动力所在。

这是他在一次次寻找中最终笃定了的正确的方向。受清末士大夫的“我劝天公重抖擞,不拘一格降人才”这样一种普遍情绪的影响,鲁迅曾在《科学史教篇》中把救亡图存的希望寄托在如同“古贤人”一般的“一二士”身上,以他们建立的道德与内心的关系为仪的,重建和恢复中国思想秩序。在《希望》一文中,一个明显的变化是,鲁迅将希望寄托在作为集体的“青年”之上,以集体的行动之迹,而不是“德”与“位”的配合,连通中国的未来之思。

二 消极对抗中的个人之影:彷徨与彷徨之后

“这些身外的青春倘一消灭,我就再无可依靠,就可以摆脱这偷生,毅然去肉薄这空虚中的暗夜,身中的迟暮(消极,颓废)也就凋零了”[11]。但是问题是,“身外的青春”既没有完全被消灭,也没有发出任何声响,使人不知它们的生存。遇见和直面历史的暧昧,个人的怀疑之位变得无所措置了。在1927年的《怎么写》一文中,鲁迅写道,“我靠了石栏远眺,听得自己的心音,四远还仿佛有无量悲哀,苦恼,零落,死灭,都杂入这寂静中,使它变成药酒,加色,加味,加香。这时,我曾经想要写,但是不能写,无从写”[12]。写作,被视为处于怀疑之位中的个人思考自己与时代、与社会之间关系的一条路径。因而,当鲁迅遇见和直面了历史的暧昧了,“怎么写”就成为了一个问题:如何借助自己的笔,指向那历史的真实,在这样指向之后,我又何以知道这一指向是“对”的?

于是,消极对抗中的个人之影,终于彷徨而又彷徨了。他与历史之间仿佛隔了一层厚障壁,看不真切。他不知道沉睡的青年人心中在想些什么,他也不知道是否应该重新否定这一积极的可能性、重新回到失败和颓唐中去。历史的暧昧的悬留,造成了个人的暧昧的悬留,个人在与历史的“合拍”中与历史产生对峙和胶着的联系,这就是彷徨之感。自己的衰老,“不是明白的事吗?”然而他却不能把世上的青年的衰老同样地看作“明白的事”,他只能问一句,“然而现在何以如此寂寞?难道连身外的青春也都逝去,世上的青年也多衰老了吗?”从确定性,移向不确定性,个人之影对其自身有着明确的体认,对于外部世界的体认则陷入停滞和困惑,《希望》这一文本的张力即在此。在一定程度上,彷徨之感的出现,也表明那种江文思、安乐哲所谓的把道德评价放置在道德行为与天之间的“孟子心性之学”,在现代中国的具体实践中遭遇了困难[13]。如果“偷生”代表的是一种道德评价,它却不能通过己心所求而“推己及人”。在之后的人生道路上,鲁迅想要寻找和构建一种新的共同体想象,但毫无疑问的是,它绝不可能通过复萌的力量来轻易实现,这种复萌的儒学力量曾在宋明理学对汉唐儒学的超越过程中起到了关键作用,却在《希望》一文中被鲁迅想象为一个难题。

通过自己的行动唤起一种行动的逻辑,而在道德评价上却并不十分自信地认为与他人之间发生了共振,那么对历史僵局的突破就是以对行动的模仿为开端的了。“我只得由我来肉薄这空虚中的暗夜了”[14]。在下文中笔者提到的“青年鲁迅”,以及“青春中国”,就是鲁迅在彷徨之后的行动,以及对这些行动的模仿,在行动的模仿中体会和把握历史的质感。

三 消极对抗中的话语空间生产

(一)消极对抗与“青年鲁迅”

在《希望》一文中,作者鲁迅对自己的青春的逝去进行言说,并且将青春的逝去的原因归结到个人对历史的参与、创造和书写活动那里。这样就比较早地对个人与历史之间的消极对抗进行了文学书写。鲁迅认为,自己青春的逝去应该从两方面进行认识。一方面,自己的青春正是在被历史裹挟的途中悄然溜走,这是一种时间的暴力,在个人的身体上留下伤痕,这种伤痕被称之为衰老。在《希望》一文中,鲁迅写道,“我大概老了。我的头发已经苍白,不是很明白的事么?我的手颤抖着,不是很明白的事么?那么,我的魂灵的手一定也颤抖着,头发一定也苍白了”。另一方面,“我”没有像诗人裴多菲那样死于战场,而是十分平安地活着,一天天地“偷生在不明不暗的这‘虚妄’中”。在这第二种意义上,时间的逝去被约等于苟活。这并非是自由主义那里的个人时间,《希望》此处想要表达的是对无数的青春的消逝无法换来中国的崭新局面的慨叹。这是一个叙事命题,家国的命运不能得到改变,每个个人、每个中国人就将永远是“偷生者”。阅读鲁迅《希望》的这一读法,使鲁迅身上的民族主义情感力量喷薄而出[15]。

在抵抗时间的暴力的时候,鲁迅感到“我”的灵魂也变得苍老,唯一值得慰藉的是“青春中国”话语空间生产的仍在。通过不断向名为“青春中国”的文学书写的回归,回忆中的过去、现在、将来的三维被建立起来。在《希望》一文中,鲁迅写道,“我早先岂不知我的青春已经逝去了?但以为身外的青春固在:星,月光,僵坠的蝴蝶,暗中的花,猫头鹰的不祥之言,杜鹃的啼血,笑的渺茫,爱的翔舞……。虽然是悲凉渺茫的青春罢,然而究竟是青春”。“身外的青春”意指一种话语空间的生产,从“星,月光”出发是冰心的小诗,从“僵坠的蝴蝶”出发是新月派的诗歌,从“猫头鹰的不祥之言”出发是鲁迅自己的文字,从“笑的渺茫,爱的翔舞”出发是湖畔派诗人,这种“一一对应”不一定是准确的,但是由此可见鲁迅所面对的存在于回忆的过去之中的话语网络、话语空间的存在。这些是“不再的”文学的青春。虽然当时青年人的斗志并不高涨,他们的情绪大都是悲观消沉的,但是他们依然有梦,全中国依然有着青年人自己独特的声音。在写《希望》一文时,这些声音都在文学阵地上销声匿迹,只剩下寂寞空茫的一片。青年是时代变革的急先锋,青年的激情和热血唤起的社会变革,是使得全中国人不再是“偷生者”的那惟一的希望。那么,青年人的声音到了哪里去了呢?

“寂漠为政,天地闭矣”[16]。鲁迅成为了青年人的补偿性存在,鲁迅自己的文字和言说成为了“身外的青春”的补偿性存在。在话语空间生产的语境中,他必须表现得好像自己依然是一个青年人。他必须找回之前的英雄豪情,找回自己逝去的青春。在《希望》一文中,鲁迅写道,“纵使寻不到身外的青春,也总得自己来一掷我身中的迟暮”。身中的迟暮如花瓣凋零,被“我”当作利箭掷了出去,这是“我”的全部的仅剩的气力。

“身外的青春”本是鲁迅的逝去的青春的补偿性存在,在这种补偿性关系中,一种标示着青春活力的文学话语空间被生产出来,他让鲁迅感到存在于青年人身上的希望和腾腾的热气;在这些希望和热气“退场”之后,不甘于寂寞的鲁迅自己的文字和言说成为了“身外的青春”的补偿性存在,在这种补偿性关系中,一种标示着延续到中老年时期的“青年鲁迅”被生产出来。

(二)消极对抗与“青春中国”

在《希望》一文中,鲁迅用书写完成的回忆,还与鲁迅的个人史的早期发生了关联。在鲁迅早期创作的《摩罗诗力说》中,他称赞拜伦、雪莱等摩罗诗人,从他们的文学作品中概括出“摩罗诗力”,即“立意在反抗,指归在动作”,也可以概括为“不克厥敌,战则不止”。文学的回忆功能,使得鲁迅对自己的逝去的青春进行祭奠成为了可能,祭奠逝去的,为的是继续前行。所谓祭奠,是对废墟之景的还原与恢复。鲁迅写道,“这以前,我的心也曾充满过血腥的歌声:血和铁,火焰和毒,恢复和报仇。而忽而这些都空虚了,但有时故意地填以没奈何的自欺的希望”,直至“灵魂的衰老”。鲁迅自感自己身上的青春激情已经失去了很多,他因而想到,那青年文坛从过去的热闹有生气到突然变得冰冷的过程,莫不是与他自己从“充满过血腥的歌声”到突然感到“空虚”是一致的吗?推己及人地想,这也太可怕了,然而青年还是青年,他们怎么会思想如此“老成”,没有不怕碰壁的勇气了?

鲁迅建构了一个“青春中国”话语空间生产的谱系,从鲁迅自己的留学日本时期到创作《希望》之前的青年文坛的声音。主要存在“两个替代”。

第一,按照逻辑推论,存在如下替代关系:“拜伦、雪莱、普希金、密茨凯维支、克拉辛斯基、斯洛伐之奇、裴多菲”被“星,月光,僵坠的蝴蝶,暗中的花,猫头鹰的不祥之言,杜鹃的啼血,笑的渺茫,爱的翔舞……”替代。这一替代关系中,鲁迅大可把希望寄托在青年人身上。但是在个人与历史之间的消极对抗过程中,他对此充满怀疑,止步不前,他发现在具体的社会关系层面,青年人与担负起未来中国想象之间的联系的建立,不能是强求的、唯心的。他们有几份力,就只能用几份力。鲁迅用过去想象“摩罗诗人”那样去想象青年,得到了“历史”的教训。现在的办法,唯有让青年人自己重新站起来。

第二,“身外的青春”即是“希望之盾”,它作为武器是“‘希望’之歌”的前身。在《希望》一文中,鲁迅写道,“我放下了希望之盾,我听到PetöfiSándor的‘希望’之歌”。鲁迅在《希望》一文中表明心迹,是裴多菲使他明确了时刻保持怀疑姿态的重要性,这自然是不可缺少的思想遗产,但是从“希望之盾”走向“希望之歌”,并不意味着鲁迅走向了“绝望”。裴多菲的幽灵,也是鲁迅本人要去对抗的,“倘使我还得偷生在不明不暗的这‘虚妄’中,我就还要寻求那逝去的悲凉渺茫的青春,但不妨在我的身外”。

《希望》一文在对摩罗诗人的话语空间进行“再生产”的同时,又赋予了它新的内涵。话语空间的生产,使得鲁迅的生命得以延续;当这种话语空间的生产不被需要,他自己的生命也就没有存在意义了。反之,在摩罗诗人的文学没有死去的时代,“摩罗诗人”将会被不断生产出来,“立意在反抗,指归在动作”的这一原则将继续保持有效。在《希望》一文中,鲁迅写道,“这伟大的抒情诗人,匈牙利的爱国者,为了祖国而死在可萨克兵的矛尖上,已经七十五年了。悲哉死也,然而更可悲的是他的诗至今没有死”。写作就是历史中个人在与历史进行消极对抗之时的伟大使命。

四“青春中国”话语空间生产的“自-动员”:消极对抗中“新的希望”

个人变得“无声”、“失语”,他的心“很平安:没有爱憎,没有哀乐,也没有颜色和声音”。在历史中生活,寻找历史的真实,如果缺乏置身事外的视野和智慧,一个人容易迷失他自己。在个人史与交往史中有所停留,在停留中有所怀疑,并且把集体中个人的行动当作是判断历史真实的标准,这是鲁迅借助他的文学世界形成的一条曲折的路。个人在历史中的迷失,发生在“第三世界民族国家”,它不是具有普遍主义、世界主义的,而是与中国的未来维度密切相关的。言说和失语,是在这种“青春中国”话语空间生产过程中失去和拥有怀疑之位的问题,而不只是“汉语文学言说问题史”的特征。

鲁迅曾效仿着密茨凯维支、克拉辛斯基、斯洛伐之奇的复仇与破坏之声,发出自己生命的强音。在没有行动的地方,对历史真实性的感受力就会下降,每个个人就会变得空虚、寂寞乃至于无聊,把在对抗中建立起来的社会中人与人之间的关系看作是偶然的,认为所谓历史不过是“看热闹”,他的生存只有衰老这一事体。衰老,不是一种体征,不是时间暴力留下的伤痕,而是一种修辞策略,用来表示个人在与历史的对抗中失去怀疑之位、失去行动之力的特征。这样的个人,无法在历史中寻找到自己的真实,也不会寻找到历史的真实以及对中国的未来之维的想象力空间。“我”发出一声喊,将青年的行动力激发出来——“世上的青年也多衰老了么?”——这就完成了作为动员的文学[17]。

在《希望》一文中,失去怀疑之位和行动之力的这种状态叫做“平安”,或者“平和”。“我的心很平安:没有爱憎,没有哀乐,也没有颜色和声音”;“青年们很平安”。

在鲁迅早期创作的《摩罗诗力说》中,鲁迅曾写道,“平和为物,不见于人间。其强谓之平和者,不过战事方已或未始之时,外状若宁,暗流乃伏,时劫一会,动作始矣”。他还指出,一个时代如果没有反抗不平之声,那就是令人感到悲哀的。几千年来,中国的文学严格遵循老子“不撄人心”的教诲,缺少“不平则鸣”的勇气和担当。“惟灵均将逝,脑海波起,通于汨罗,返顾高丘,哀其无女,则抽写哀怨,郁为奇文。茫洋在前,顾忌皆去,怼世俗之浑浊,颂己身之修能,怀疑自遂古之初,直至百物之琐末,放言无惮,为前人所不敢言。然中亦多芳菲凄恻之音,而反抗挑战,则终其篇未能见,感动后世,为力非强”。

在十几年后鲁迅写下的《希望》一文中,青年们未曾意识到暗夜的袭来,还依然觉得自己处于平和之世。“我只得由我来肉薄这空虚中的暗夜了”[18-19]。鲁迅感到自己心力的不足。在心力不足的时候,他看到了大诗人裴多菲搏击暗夜的身影,他最终因为搏击暗夜而死去的身影,仿佛自己就有了百倍的力量和气魄,但同时又感受到无可抑止的悲哀。话语空间生产,其之所以被需要,那是因为战斗需要有新的“摩罗诗人”的诞生。这是“青春中国”话语空间生产过程中内部的“自-动员”,这并非是说文学是一个自足体系。而是说,文学的建构,本身就与政治、社会密不可分,社会的有机调整、政治的未来想象,与“青春中国”话语空间生产,不是三种对立的、不同的东西。

五 结语

在个人与历史的消极对抗中,个人会遇到和直面很多具体的社会历史问题,如历史的真实性问题,道德评价的有效性问题,寻找中国的未来之维的问题,等等。在鲁迅的经历中,这一消极对抗的结果即是以对青年的无限的爱拥抱这个时代,以及催生一种名为“青春中国”的话语空间生产。

参考文献

[1]李何林.鲁迅《野草》注解[M].陕西人民出版社,1981.

[2]徐葆耕,杨念群,高全喜,等.现代中国思想的兴起(上)[J].开放时代,2006(1):55-79.

[3]鲁迅全集[M].北京:人民文学出版社,2005.

[4]李雅娟.焕发思想活力的实证研究——读北冈正子《鲁迅救亡之梦的去向——从恶魔派诗人论到〈狂人日记〉》[J].济南大学学报(社会科学版),2016,26(5):43-45.

[5]张闳.声音的诗学:现代汉诗抒情艺术研究[M].上海书店出版社,2016.

[6]邵宇昕.近现代汉语言文字的创新——以鲁迅为例[J].教育现代化,2018,5(08):269-271.

[7]文馨.鲁迅给中国文化现代转型的启示——从《近代的超克》到《文化偏至论》[J].语文教学通讯·D刊(学术刊),2014(01):91-92.

[8]赵诚焕.关于《鲁迅自选集》[J].鲁迅研究月刊,2006(11):15-17.

[9]袁盛勇.在经典性和历史性之间的鲁迅研究——以李何林的《鲁迅〈野草〉注解》为中心[J].鲁迅研究月刊,2012(9):58-64.

[10]邓捷.文学的“意境”与“越境”——鲁迅和闻一多关于“怎么写”的问题[J].长江学术,2018(01):42-54.

[11]王斑,何翔,张宇.在历史中发现启蒙——读汪晖的《现代中国思想的兴起》[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2008(05):5-15+158.

[12]王小惠.鲁迅《破恶声论》所受章太炎《四惑论》影响略述[J].鲁迅研究月刊,2014(10):81-86.

[13]王茜.绝望与希望的交战——鲁迅性格中的悲观性与乐观性[J].上海鲁迅研究,2018(03):239-244.

[14]赵念.从《摩罗诗力说》管窥鲁迅抗争精神[J].安徽职业技术学院学报,2017,16(03):35-38.

[15]周楷棋.从《摩罗诗力说》看鲁迅“战斗精神”的诗性塑造和裂解[J].汕头大学学报(人文社会科学版),2019,35(01):62-67+95-96.

[16]张闳.声音的诗学:现代汉诗抒情艺术研究[M].上海书店出版社,2016.

[17]王茜.绝望与希望的交战——鲁迅性格中的悲观性与乐观性[J].上海鲁迅研究,2018(03):239-244.

[18]罗秋香.一个绝望者的希望——鲁迅散文诗《希望》解读[J].名作欣赏,2017(21):93-95.

[19]何格.“摩罗”的抗争——读鲁迅《摩罗诗力说》[J].北方文学旬刊,2012(9):72.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/27812.html