SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:本科生导师制在国外取得了卓越的效果,但其成功以高师生比为前提。在普遍低师生比的教育环境下,本文提出了“专业学习支持小组”的本科生导师制,它能够有效解决传统导师制中师生比缺陷问题、有效减少导师的工作量、增强师生之间的双向沟通

关键词:本科生导师制;专业学习支持小组;创新模式

本文引用格式:龚峰,刘梦玮,汪小曼.本科生导师制创新模式——专业学习支持小组的构建[J].教育现代化,2019,6(64):112-113.

本科生导师制是指组织大量在科研或者教学方面比较优秀的教师,在本科生中定点定人实施因材施教的制度。在高等学校本科生中实行导师制的目的是为了在一定程度上弥补课堂教学环节存在的不足,提高学生的专业素质和整体的综合素质,增强学生分析和解决问题的能力,从而为了更好的完成本科的教学任务。根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》的规定,高校要“注重因材施教。关注学生不同特点和个性差异,发展每一个学生的优势潜能。推进导师制等教学管理制度改革”。在北京大学和浙江大学率先对本科生实施导师制以后,各大高校纷纷效仿。实践证明,本科生导师制有利于提高学校的办学质量和人才输出水平。但是,由于我国本科教育阶段师生比不合理、导师制度不完善等,本科生导师制的实施存在诸多问题与不足。因此,对本科生导师制进行进一步的深入探讨很有必要[1]。

一 本科生导师制的必要性分析

(一)弥补传统教学方式的不足

传统的本科生培养模式都是以行政班级为单位的班主任制,以班级授课为主的教学形式为基础的。这种模式固然有它的优势,但也存在一定缺陷。比如不能为学生提供专业化、个性化指导,不利于学生创新能力的培养。另外,随着学分制、公共课选修制、辅修双学位制等各项制度的实行,学生面对越来越多的选项,经常会无所适从。在缺乏专业指导的情况下,出现了凭感觉选课、凑学分的现象。本科生导师制正是为了解决这些问题,给学生提供个性化、专业化的指导,培养学生的创新能力。因此,本科生导师制可以弥补传统教学方式的不足。

(二)培养学生的创新创业能力

2014年,政府明确提出“大众创业、万众创新”的经济发展战略。创新能力成为高素质人才的重要特征之一,大学生是国家经济建设的主力军,培养创新型人才也因此成为高等教育的重要目标之一。施行本科生导师制有利于培养具有创新创业能力的、适应社会需求的大学生。早期开始实施导师制的高校大多数是早期的“985”、“211”学校。与这些学校相比,地方本科院校的学校学习主动性相对更弱,在自主学习能力、创新能力和科研能力方面也更弱一些,也相对更需要导师的指导[2]。

二 本科生导师制的问题分析

不同的主题对导师制的评价呈现两极分化的状态,由此反映出本科生导师制的实施过程中确实存在很多问题。

(一)师生比不合理

导师制源起于国外。在国外,各大名校为了保证教学质量,都会严格控制招生数量与办学规模。较高的师生比是实施本科生导师制的前提。而在国内,随着扩招政策的实行,师生比远低于国外,这也导致了在现实中导师与学生之间很难有充分的交流,学生很难得到个性化的指导。比如北京大学的调查结果表明,不到两层的学生一个月与导师见面一次,不到五层的学生一学期与导师见面一次。某武汉高校明文要求导师至少每周与学生见面一次,但实际上师生见面多采用集体见面形式,以网络交流为主,很难实现真正的个性化指导。

(二)导师职权定位不明确

目前,大多数高校要求导师在学习、心理健康、实习与就业等多个方面对学生进行全方位的指导。一方面,对于导师的要求过高,超过了导师的能力范围,增加了在实际上落实的难度;另一方面,与辅导员、班主任等岗位存在角色冲突,浪费教育资源。各院校的实践也表明,赋予导师更多的职能,反而导致导师无法充分发挥自己的优势,集中力量对学生进行专业指导[3]。

三 本科生导师制的创新模式

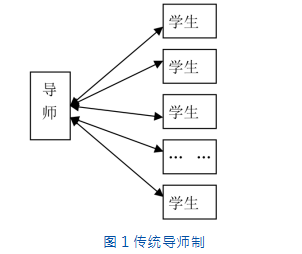

导师制在人才培养方面确实有其独特的优势,如何让导师制能更好地本土化,更好的为本科教育服务值得探讨。根据沟通理论的原理,本文尝试在导师与学生之间添加一层联系层——“专业学习支持小组”。专业学习支持小组由选拔出来的优秀学生组成,一方面协助导师进行任务传达及相关的辅助工作,另一方面可以有效搜集学生的信息,实现了信息的良好互通,让导师制的效力得到更好发挥。如图1所示,传统的导师制是导师直接面对学生,布置任务,解决学生遇到的问题。这种一对多的模式,使导师的每次沟通都需要消耗大量的时间和精力,并且学生反馈的信息太多,导师也无法进行良好的回复处理。本文所倡导的专业学习支持小组模式如图2所示,在添加学习支持小组之后,能够有效减少导师沟通的工作量,从而提高沟通效果。

(一)有效解决传统导师制中师生比缺陷问题

本科生导师制最初起源于国外,在国外高校取得了良好的效果,而这种良好效果的产生是以高师生比为基础的。在国内,师生比严重偏低。根据2018年的统计结果,在42所双一流高校中,只有25所高校的师生比达到了教育部规定的1:18的标准,另有7所高校师生比超过了1:20。如果要实施本科生导师制并实现全员覆盖,就必须采用“一对多”的形式,过低的师生比必然影响导师制的实际执行效果。但是如果引入学习支持小组的话,学习支持小组的人数可以控制在7-9人,那么学习支持小组能协助管理的学生人数科大60-80人,大概有两个基本教学班的人数。因此,本科生导师制能够有效解决师生比不足的问题[4]。

(二)有效减少导师的工作量

在传统一对多模式下,每一个学生单独指导,全方位指导,导师的工作量过大,很难在实际上做到位,更不用说产生好的效果。传统的导师制是导师直接面对学生,布置任务,解决学生遇到的问题。这种一对多的模式,使导师的每次沟通都需要消耗大量的时间和精力,并且学生反馈的信息太多,导师也无法进行良好的回复处理。添加学习支持小组之后,在新的模式下,导师向专业学习支持小组一次传达指导意见,无需重复指导;专业学习支持小组收集意见后集中反馈,很多重复和类似问题得以归纳总结,大大减少了导师的工作量;在一定程度上能减少沟通的工作量,且不减少沟通效果。

四结语

本科生导师制可以弥补传统教学方式的不足,有利于提升学生的创新创业能力,是提升办学水平和人才培养质量的重要手段。本文基于前人理论研究成果和实践基础,提出了“专业学习支持小组”的导师制模式,该模式可以有效解决传统导师制中师生比缺陷问题、有效减少导师的工作量、增强师生之间的双向沟通。本文的研究成果为如何构建更有效的本科生导师制度提供了新的思路。

参考文献

[1]宋怀涛,马瑞,李森,张单,魏晓鸽.本科生导师制专业价值培养探析[J].教育教学论坛,2019(17):78-79.

[2]李晓帆.地方本科院校实行本科生导师制的实践与探索——以怀化学院为例[J].大学教育,2019(04):52-54.

[3]李春,崔乐,周春生,张国春,刘彦峰,张美丽,韩茜.导师制提升地方院校本科生学生创新能力的探索与实效[J].高师理科学刊,2019,39(03):99-102.

[4]刘洋洋,程勇.本科生导师制下的“2+2”新模式探索[J].教育现代化,2019,6(18):5-6.

[5]杨叶,张展,李远.本科生全程导师制模式探索与实践[J].教育教学论坛,2018(52):127-128.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/27146.html