随着教师个体 TPACK 的发展, 其在微课共同体活动中的专业性也就不断加强, 作用及影响力在不断扩大,从一开始的有限被动的边缘性参与逐渐发展为占据主导地位的核心成员,不断推动着共同体活动向着更加深入的方向发展。

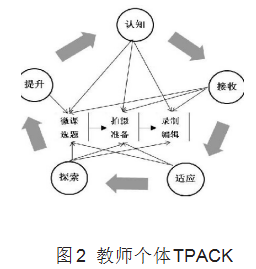

根据 Niess 提出教师个体 TPACK 发展五阶段: 认知-接收-适应-探索-提升[11], 再结合中国大学 MOOC网站提供的“ 微课设计与制作” 在线课程[12], 及自身建设微课的经验, 笔者在此将微课制作 分 为 微 课 选题、拍摄准备、微课拍摄编辑三步。 其中,每一步都存在着 TPACK 发展五阶段的转化(见图 2),共同体的作用便是通过交流协作来保证教师顺利度过这五个阶段,助力其 TPACK 深耕。

1.微课选题

微课选题涉及应用环境、内容分析、学习者分析、媒体选择等环节。

在教师提出一个教学知识点后,专家从知识点的难易程度、学习者需求的程度、知识点表达对信息技术的需求程度等角度评估教师将此知识点制作为微课的可 行性,此时教师处于“认知”和“接收”领域知识阶段;之后,教师整合各领域专家的观点,调整已有的相关知识体系,尝试重新审视修改知识点,并最终确定,在此经历TPACK“适应”和“探索”。

针对知识点,专家从可选的教学策略、适合的媒体表现形式、适用场合(传统课堂还是在线课程)等方面对 教师加以引导, 帮助教师完成对知识点的整体考量,此时开始新一轮 TPACK 的“认知-接收-适应-探索”。当教师从整体上把握了知识点后,可能又会返回之前的环节做适当改进,之后再重新把握知识点,如此进行“探索” 和“提升”往复循环。

这一活动中领域专家及资深微课专家占主导地位, 教师需要从专家那里“认知”和“接收”专业系统的知识, 经过“适应”内化来更新理念、转换思维,再运用新的知识结构对选题的每个环节做初步“探索”,探索过程中经过专家不断的引导纠正,加深“提升”对知识的理解。

2.拍摄准备

拍摄准备涉及教学设计、稿本撰写、素材准备等环节。教学设计环节,教师首先通过与同伴共同分析学习者特点、社会关注热点等内容,来确定选择何种教学案例、语言风格以及如何组织教学活动、安排时间,以保证微课的趣味性、启发性及教学严谨性。 当教学设计形成后,教育专家和微课制作专家针对以上方面评价此设计的合理性与可行性,教师再进行修改。 此外,内容专家和微课制作专家还需要判断教师对知识点进行可视化处 理的合理性,教育专家和微课制作专家要对与教学过程对应的信息技术的合理性做出评价,如此来帮助教师完成一个完整的信息化教学设计。 这是一个教师尝试“探索”、专家帮助“提升认知”、教师再“探索”的过程。

稿本撰写时,教师要在同伴的协作下描述出每个教学环节的画面,形成清晰的画面感,并将其详细记录,保证技术专家能准确领会。 之后,技术专家评估稿本内容在技术上的可行性,教师再修改。

素材主要指课件、动画、图片等多媒体素材,在技术专家和同伴的帮助下,教师通过网络搜索或者动手制作而获得。 通过稿本和素材的准备,教师可以了解不同技术在教学中的作用域、限制及搜集或制作难度,有利于提升教师技术素养,为整合技术的教学提供了抓手。这一活动由教师个体主导,教师在选题阶段形成的认知基础上, 通过与同伴共同交流探讨进行准备工作, 如此教师便在实践活动中继续“探索”和“提升”能力。 领域和微课专家对各准备环节提出质疑与疑问,促使教师进行深度思考,并再次借助同伴交流,更新及深化认知、 学习新的相关知识或技能来应对质疑,最终提出可行的解决问题方案。 对每个质疑的应对过程,都是一次“认知-接收-适应-探索-提升”的 TPACK 发展过程。

3.拍摄编辑

拍摄编辑涉及拍摄和编辑两个环节。 这一活动教师与技术专家作为主导,将之前所有对微课的设想转变为现实:①教师根据稿本录制或拍摄,期间教师不断调整自己的动作形态、语调语速,寻找或创设与微课风格相符的拍摄环境,监视画面、调整构图,以求最佳的拍摄效 果。 如此,借助摄录机辅助下的微课教学活动,来“适应” “探索”和“提升”整合技术的学科教学知识。 ②编辑是将媒体素材与摄录的影像合成一体, 再加以特效美化处理,使微课富有艺术表现力和情境感染力,这部分考验教师对软件的操作能力、整体统筹布局能力和美学艺术鉴赏力,而这些能力都是发展 TPACK 所不可或缺的。 最后, 共同体各成员对初步完成的微课作品做出整体评价, 教师个体利用微课制作过程中已提升的 TPACK 重新审视自己的作品,反思修改。

教师参与制作微课的过程, 也就是 TPACK 形成与发展的过程,两者在发展过程中相辅相成。 而强调基于共同体的微课制作,是因为共同体能在理论和实践层面为教师的 TPACK 提供支持,帮助教师 TPACK 内化。 学校管理者应该为教师创设有利于共同体形成的环境及 便利的微课制作条件,教师则需要主动参与微课制作活动,在活动中积极与多方专家和同伴交流探讨,并注意关注自身 TPACK 方面的变化, 反思总结获得自身TPACK 发展的经验。

参考文献:

[1]教技[2016]2 号. 教育部关于印发《教育信息化“十三五”规划》的通知[Z].

[2]何克抗.TPACK——美国“信息技术与课程整合”途径与方法研究的新发展(下)[J].电化教育研究,2012,33 (6):47-56.

[3]教育部全国高校教师网络培训中心.首届全国高校微课教学比赛方案[EB/OL].

[4]唐烨伟,樊雅琴,庞敬文等.基于内容分析法的微课研究综述[J].中国电化教育,2015(4):74-80.[5]冯智慧,郑晓丹.微课新界定:从技术开发迈向有效设计——访华南师范大学胡小勇教授和佛山教育局胡铁生老师[J].数字教育,2015,1(4):56-60.

[6]教培函[2014]19 号.关于举办第二届全国高校微课教学比赛的通知[Z].

[7]关于开展第四届中小学优秀微课征集活动的通知

[8]张凤娟,林娟,贺爽等.大学英语教师 TPACK 特点及其发展研究[J].中国电化教育 2015(5):124-129.

[9]张平,朱鹏.教师实践共同体:教师专业发展的新视角[J].教师教育研究,2009,21(2):56-60.

[10]张静,刘赣洪.多维视角下教师 TPACK 发展机制与培养路径[J].远程教育杂志,2015,33(3):95-102.

[11]焦建利,钟洪蕊.技术-教学法-内容知识(TPACK)

[12]研究议题及其进展[J].远程教育杂志,2010,28(1):39-45.

[13]杨上影,郑小军等.微课设计与制作[EB/OL]