SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:“卓越工程师教育培养计划”是促进我国迈向工程教育强国的重大举措。本文以创新驱动开启半导体类课程的教学改革,旨在培养“卓越工程师”人才。通过学生利用教师科研平台,参与科研项目,产教融合及鼓励学生参加各类竞赛等方式,不断扩大学生实践平台,增强学生的创新能力。培养了一批具有工程实践能力和创新创业精神的理工类卓越工程师人才。本研究对于提高理工类工程技术人才的培养质量具有积极的参考意义。

关键词:卓越工程师;半导体;实践研究;创新能力

本文引用格式:王晓丹等.创新驱动开启以卓越工程师为目标的半导体类课程改革[J].教育现代化,2019,6(63):34-36.

引言

近年来,我国已发展成为技术创新型国家,理工科人才为创新的中坚力量,因此,理工科的人才培养模式要走在前列。随着中美贸易战的展开,各种核心技术及器件产品的禁运,微电子专业、材料专业的发展至关重要,作为近几年我国理工类发展的重点内容。技术想要不断进步,赶超先进,创新人才是关键。教育部推行的“卓越工程师培养计划”,具有重大的现实意义和长远战略意义,以社会需求为主要的培养目标,创新为主要的发展动力,力求通过卓越工程师的人才培养新模式为目标进行教学改革,培养出一大批高素质的理工类半导体方向卓越工程师人才[1]。

一 半导体类课程教学改革的必要性

当前电子信息产业飞速发展,半导体产业特别是集成电路产业在电子信息产业中所占比重日益提升。电子信息产业的收入是全年GDP的重要组成部分。近年来,物联网、汽车电子和5G网络成为半导体产业发展的新动力。因此需要大批具有创新精神和创新能力的人才加入半导体行业中。目前的教学模式中,注重研究生对半导体类课程例如半导体物理与器件,光学材料等课程的基础知识的掌握,基本技能的提升,对于创新能力的培养有所欠缺。针对当前的半导体行业形势拼技术、拼速度来讲,人才的创新能力是关键,有创新技术才能进步。因此,根据半导体行业的形势所需,半导体类课程的改革势在必行。

当前半导体类课程中重视研究生对基础知识,基础器件和基础工艺的学习,学生的课后实践机会较少,半导体类实践设备昂贵,更新换代速度快,学校无法跟随技术的不断发展来购置设备。学生的实践能力薄弱会直接影响学生应聘进入企业的竞争力,进入企业后还需进行二次培训,直接影响了社会技术进步的效率。所以必须进行培养模式的改革,使研究生毕业后直接进入工作状态,学有所用[2,3]。

二 以卓越工程师为培养目标的课程改革具体措施

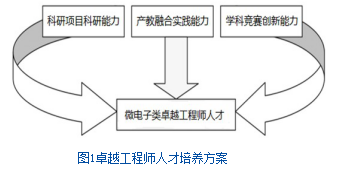

卓越工程师人才已成为重要的战略资源。近年来,光电信息类、微电子类新兴产业急需大量卓越工程师人才。因此,我校对半导体类课程进行了以下的改革措施,总体思路如图1所示。通过各种平台和竞赛,着重对学生科研能力、实践能力和创新能力的培养,力求为社会多输送理工类卓越工程师人才。

(一)充分利用科研平台和科研项目,增强学生实践能力

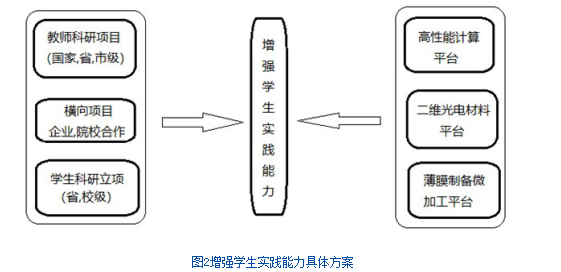

学生课程教学模式摆脱传统的说教式教学方法,转变成探究式和合作式的新模式。将课程体系和课程内容有机地融合到具体的相关教师纵向科研项目、横向工程项目中,通过完成项目来促进具体知识的理解和掌握,进一步锻炼了实践能力,在完成项目的同时实现创新能力的提升[4]。教学课堂配以学校研究生专业实验室、开放平台等多种地点开展教学工作。提升学生实践能力的具体方案如图2所示。

学校新增有江苏省生化传感与芯片技术工程实验室,江苏省微纳热流技术与能源应用重点实验室和苏州市低维光电材料与器件重点实验室,为学生提供了广阔的科研平台。例如利用学校700万元建设的国内先进并行机光学计算工作站进行半导体器件运行的模拟计算;利用精密光学制造实验室的设备进行器件加工与搭建;利用光学传感器实验室进行器件后期调试。通过此项改革大大提升了学生的实践能力,创新思维。

(二)加强产教融合和校企合作,扩大学生实践规模

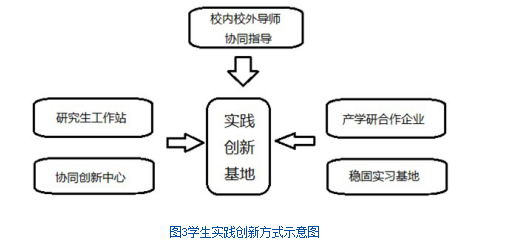

根据长三角地区优势,制造业企业众多的有利条件,大力促进产教融合,校企合作。产教融合协同培养研究生是一种成效较好的模式,促进实质性的大学和企业协同培养机制的建立也是当前高等教育改革的主要发展趋势。建立光学仪器类、光电材料类、量子信息类产业实践基地、研究生工作站,协调学生、企业生产者和研究生导师三者的协同合作关系,大力增强学生的卓越实践能力[5]。我校学生具体实践创新方式如图3所示。开拓了苏州苏大明世光学股份有限公司,张家港市光学仪器有限公司,苏州耀腾光电有限公司等研究生企业工作站,将学生送到企业进行生产实践研究,在企业中实施具体工程师导师制,使学生在企业中能得到切实的指导,提高工程实践能力。在课程教学过程中,请资深的工程师进入课堂,为学生讲授企业生产第一线的器件制作工艺等,使书本上的知识与实际产品有机结合,使学生真正感受到知识的力量。

(三)鼓励学生参加学科竞赛,增强创新能力

为激发学生的创造力,培养造就“大众创业、万众创新”的生力军;鼓励学生在创新创业中增长智慧才干,把激昂的青春梦融入伟大的中国梦。国家和江苏省开展各种类型的创新创业大赛,我们在课程进行中鼓励学生多参加各种类型的比赛,将比赛规则及内容融入实践教学过程中,培养学生团队协作能力和创新思维,为学生搭建拓宽知识和展示自我的广阔平台。例如我校光学工程专业研究生会参加历届中国“互联网+”大学生创新创业大赛,全国研究生数学建模竞赛,江苏省物理与实验作品竞赛等,通过我们的教育改革,历届学生在各种类型的竞赛中都取得了很好的成绩。通过参加竞赛,学生的创新精神、创业意识和创新创业能力有了显著的提高。

三 课程改革案例

以半导体类课程中典型的“半导体物理与器件”课程为例进行课程改革示范。此课程为学位基础课程,实用性强。教师在讲授过程中如果按照传统教学方式,学生只掌握理论知识,很难与生产线中半导体器件产品实现无缝对接。课程改革过程中,教师充分利用现有资源将学生学习过程分为课内模块和课外模块两部分内容,如图4所示。课程开展过程中,将两部分内容有机结合,理论联系实践,使学生更好地理解半导体物理知识,掌握半导体器件应用[6]。例如,在课内模块中讲解半导体的电阻率的计算公式、推导过程和影响因素等知识,后续引入半导体载流子浓度的测量,半导体类型的判定等半导体物理的知识。在课外模块中,利用江苏省微纳热流技术与能源应用重点实验室中的探针台、霍尔效应仪、半导体参数测量仪等仪器完成半导体电阻率,载流子浓度,导电类型的测量。将书本上的理论知识与实际应用相结合,取得了较好的教学效果。此外,充分利用研究生工作站的生产线优势,学生在苏大明世光学股份有限公司进行光学系统中光学元件的加工,在苏州耀腾光电有限公司进行半导体光电系统的设计和测量工作,将半导体器件的设计和生产有机结合。在教学改革中,还注重对学生课外知识的扩展,能力的培训工作。带领学生参加第六届海峡两岸宽能隙半导体研讨会,聆听海内外专家的学术报告,扩展视野。鼓励学生参加江苏省人力资源和社会保障厅举办的“纳米技术产业现状和前沿进展”高级研修班。学习国内外专家在纳米技术产业和半导体领域的研究成果和行业发展趋势展望。通过此课外模块的学习,学生能够更加深入了解行业发展动态,对就业过程中行业的选择大有益处。

四结语

“卓越工程师教育培养计划”是促进我国迈向工程教育强国的重大举措,旨在培养造就一大批创新能力强、适应经济社会发展需要的高质量各类型工程技术人才。通过创新驱动开启半导体类课程的教学改革,培养学生的实践能力和创新意识。改变传统的课堂讲授为主的教学方法,利用教师科研平台和科研项目,培养学生的创新意识;产教融合的方式给予学生更大的实践平台,鼓励学生参加各类竞赛,不断增强学生的创新能力,使学生成为真正的“卓越工程师”。本课程改革项目的研究对于推动我国“卓越工程师培养计划”的实施,提高理工类工程技术人才的培养质量具有积极的参考意义。

参考文献

[1]刘玉荣,张进,韩涛,等.材料类卓越工程师人才培养的探索与实践[J].高教学刊,2018,(5):144-146.

[2]张宇峰,彭国良,吴元庆,等.工科研究生的“卓越工程师”职业能力培养[J].教育现代化,2018,5(24):28-29.

[3]吴元庆,李璐岐,张宇峰,等.微电子专业的“卓越工程师”职业能力培养研究[J].教育现代化,2018,5(24):5-6.

[4]周珊.基于“卓越工程师教育培养计划”《电力电子技术》课程改革[J].科技风,2018(12):17+22.

[5]胡晓莉,王凤英,徐艳红,等.以培养“卓越工程师”为视角的电子技术系列课程改革[J].科技教育,2018,11:175-177.

[6]王晓丹,毛红敏.融入地区优势改革半导体物理与器件课程教学模式[J].中国教育技术装备,2016,(12):103-104.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/16046.html