SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:随着信息技术的快速发展,移动互联网终端开始在教育教学中扮演越来越重要的角色。文章探讨了在“互联网+”教育背景下,移动互联网终端在课程资源开发、课堂互动、班级管理以及利用移动互联网终端打造智慧课堂中的作用,希望对教育教学新模式的探究与推广提供些许参考。

关键词:移动互联网终端;课程资源;课堂互动;班级管理;智慧课堂

2018年4月教育部发布的《教育信息化2.0行动计划》将新时代教育信息化发展与教育强国战略有机结合,在大数据、区块链、人工智能迅速发展的新时代,将“互联网+教育”推向具体的实施阶段。智能环境不仅改变了教与学的方式,而且已经开始深入影响到教育的理念、文化和生态[1]。随着新技术、新应用的不断发展,基于现代互联网技术的创新教学和学习方式颠覆着人们对传统教育教学的理解和认知。微课、慕课、翻转课堂、云课堂、STEAM等有别于传统教育教学模式,将现代信息技术与教育教学有效融合,给教育教学的发展注入了新的活力。

随着信息技术的快速发展,大数据、云计算、人工智能等新名词不断出现在我们的生活中,人们的行为、认知随之也发生了巨大的变化。在以“互联网+”传统行业创新发展的时代背景下,移动互联网终端作为移动通信技术和互联网相结合的载体,推动着互联网创新成果在社会经济各个领域的融合发展。探究和实践移动互联网终端在教育教学中的应用,对创新教育生态和推动教育发展具有重要意义。

一、多元化的课程资源开发

基于移动互联网的课程资源与传统课程资源截然不同,传统的课程资源多以纸质的形式出现,而移动互联网时代的课程资源多以数字化的方式呈现。数字化课程资源具有容量大、形式多、传播快、可重复、易共享和应用等特点,利用移动互联网终端进行集中或者分散学习备课。这种备课方式不仅有利于知识的精准检索和知识体系的形成,而且图片化、视频化的知识呈现方式更加形象具体。随着信息社会的高速发展,碎片化学习的必要性体现得越来越迫切[2]。碎片化学习是指利用分散、零碎的时间,获取碎片化知识资源进行自主学习的模式。移动互联网终端的普及和5G时代的到来将会使碎片化学习成为人们的学习常态。基于碎片化学习的可移动性、非连续性等特点,教师可以打破备课的时间与空间限制,灵活利用移动互联网终端进行碎片化备课,从而高效利用时间。近年来,随着教育教学改革的推进和学生发展核心素养的深入贯彻,课堂教学从知识本位向能力本位的方向发展,知识的建构与内化成为教学的主旋律。移动互联网为课堂教学改革提供了有力支持和重要手段,而翻转课堂作为移动互联网时代的创新教学模式,受到越来越多人的青睐。教师对知识进行收集、整合、编辑,完成数字化转化后,以微课的形式推送给学生,拓展学生的学习空间,学生也可以通过移动终端对知识讨论再加工,达到优质教育资源的共建共享。MOOC(大规模在线开放课程)平台构建的教学数字资源库,课程量繁多,科目齐全,为学生提供了海量的数字化学习资源。MOOC以其自由的资源共享权限,灵活的分享方式改变着人们的学习习惯。随着移动通信网络数据传输速度的提升和移动互联网终端的普及,MOOC学习者开始从PC端开始大规模转向智能移动终端。基于Android和IOS系统开发的MOOC学习App已经成为数字化移动学习的主流。师生可以使用客户端进行个性化学习,控制学习进度,学生真正成为学习的主体,通过师生互动,生生互动,达到知识的深度理解。借助移动互联网终端,知识的学习不再局限于课堂之内,学生可以利用碎片化时间,提高了学习的自由度和学习效率。

二、混合式的课堂互动教学

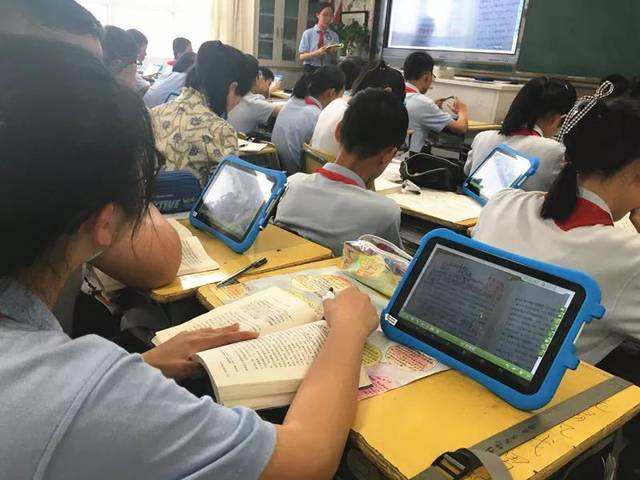

课堂互动是指师生、生生相互交流,共同探讨,互相促进的一种学习方式。怎样使用互联网移动终端,提高学生参与课堂互动的广度和深度,实现师生在教室里的充分交流,使课堂学习变成一种动态生成性的过程,进而改善教学效果,近年来已在课堂教学中不断进行探索和实践。在常态教学基础上利用移动互联网终端连接如希沃授课助手、Plickers等教学互动软件,可以发挥移动终端便携性、触屏操作等功能对教学多媒体设备进行控制,灵活呈现数字化教学资源,并对学生随时进行分组,拍照上传,安排讨论。学生根据学习内容进行探究,分享交流,教师通过屏幕展示学生的学习情况,并对学生的学习结果使用大数据分析等技术进行数字化学习动态分析,及时集中或个性化评价,了解学生的学习状态,为下一步的教学决策提供科学依据。

基于“互联网+移动学习”设计的UMU学习互动平台,是目前功能较为全面的教学互动App。教师可以利用利用U-MU平台轻松创建活动,生成微课,随时组织学生互动,利用多媒体屏幕上传展示学生的学习作品,客户端随时查看学习进度,对每日的学习情况自动生成报告发送分享。传统课堂学生讨论不积极,对于学生的主要观点难以总结提炼,教师利用UMU提出问题,学生在线进行讨论,利用点赞功能筛选代表性观点,实时记录讨论结果,为下一步教学策略的实施提供数据支持。在利用移动互联网终端设备互动时,教师可以根据可视化的大数据分析结果对个别学生进行个性化辅导,也可以就群体存在的共性问题进行集中点拨,提高教学干预的效果。下课后教师可以在线推送测验、作业等,学生在家通过互动平台客户端及时完成,分享交流,在线请教教师,把课堂延伸到教室以外,满足师生课内课外交叉互动教学的要求。

三、智能化的现代班级管理

随着移动互联网终端的普及,很多教师已经尝试其在班级管理中的作用。实践证明,移动互联网终端可以作为学校班级管理的重要手段和工具,进而促进社会教育和家庭教育的发展。教师可以利用QQ、微信等社交媒体建立班级联系交流群,随时了解学生的学习与生活情况,助力学生健康成长。教师以移动互联网终端为载体,拓展班级管理工作途径,贴近学生的学习与生活,提高管理工作的针对性和时效性。教师也可以利用移动终端平台发布学校工作动态、班级管理信息,和家长搭建互动沟通平台,促进家校合作,共同教育学生。

利用班级成绩管理、班级优化大师等小程序和App作为班级管理的辅助工具,发挥着越来越重要的作用,这些移动管理终端的共同特点是可以以多元量化的方式对学生的学习和生活进行评价,并将智能生成的数据上传到云端,长久储存,以便家长、教师、学校随时可以了解,深度参与学生的学习及生活。同时,各科任教师可以共同参与学生评价,改变班主任作为管理者的体系;量化的奖惩评价机制可以发挥班级管理的激励和导向功能。教师家长也可以根据数据的分析,建立学生成长档案,为学生的发展提供专属建议。

四、利用移动互联网终端打造智慧课堂

随着教育信息化2.0行动计划的推进和学科核心素养的深入发展,打造智慧课堂带动教育教学创新发展,成为信息技

术时代的必然趋势。智慧课堂智能化服务平台以“云—台—端”为总体框架,旨在打通云服务、教室智能平台和智能终端的数据传输与交流[3]。教师通过云服务上传文本、图片、视频等教学资源,学生通过智能终端自主学习或师生互动生成学习数据上传至教室智能平台,教室智能平台通过大数据、云计算等技术形成课堂全景数据并同步到多种终端,教师利用智能终端进行作业批改,适时评价、考核,不同于线下实体课堂的考核方式,基于移动互联网的考核可以延伸学生学业考核的范围,将学生线上的学习行为纳入课程考核,将过程性评价与形成性评价相结合,体现了新课改的要求,更加有利于学生的发展。

传统的物理、化学、生物等需要实验操作的课堂由于受实验危险性、实验材料等客观条件的限制,很多实验无法进行实际操作,只能通过视频、课件进行演示,限制了学生的动手实践能力和分析观察能力的发展。利用移动终端虚拟实验室完成化学、物理等实验,打破了传统实验操作课受时间、空间的制约,使微观世界可视化,并且可重复操作,节约了实验材料。也可以利用移动终端进行滑屏操作,可以对3D资源进行立体、全方位的感知。秒懂初中地理、4D梦想课堂等移动终端App将人工智能AR技术与教学相结合,将知识直观化、可视化展示,在真实世界背景上叠加虚拟数据,让学生在沉浸式的环境中完成对知识的构建。

虽然AR/VR技术在教育领域还处于探索阶段,但将AR/VR技术与教育教学相融合带来全新的课堂体验,将给传统课堂带来前所未有的冲击。移动投显设备作为移动互联网终端的高端产品,通过AR/VR技术将知识多维度、全景式地展示,通过画面、声音等媒介拉近空间感,增加层次感,使学生身临其境,达到超越现实的感官体验和情境化交互式学习。AR/VR课堂通过多种感官信息输入,超越了传统的文字信息为主的知识学习,使学生从不同角度达到知识的深度理解,真正体现了信息技术与教育教学的深度融合。

综上所述,在信息社会中,知识本身的更新频率加快,更新周期缩短,知识本身体现出学科交叉、渗透的特点。“互联网+教育”打破了权威对知识的垄断,让教育从封闭走向开放,使共享知识成为可能。笔记本电脑、平板电脑、智能手机、移动投显设备等作为移动互联网的重要载体,转变着人们对数字化知识的学习方式,学习不再受空间和时间的限制。随着互联网技术和移动终端设备的不断发展,在“互联网+教育”的时代背景下,教育教学应该与时俱进。利用移动互联网终端进行课程资源开发,辅助教学互动,助力教学管理,构建智慧课堂对加快信息化时代教育变革意义重大。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.教育信息化2.0行动计划[Z].2018-04-13.

[2]母熙,武宁.“互联网+”时代基于移动智能终端的碎片化学习应用研究[J].时代教育,2016(7):252.

[3]吴晓如,刘邦奇,袁婷婷.新一代智慧课堂:概念、平台及体系架构[J].中国电电化教育,2019(3):81.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/13979.html