SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:学校课程安排的合理性影响着学生的学习效率和教师的教学活动成果。文章以连云港市某小学三年级某班的课程表为例进行研究与论述。该课程表具有一定合理性的同时,也存在着课程安排过于松散、“讲读”代替“语文”等不合理之处。建议根据学生的心理和大脑活动特点、课程规定等因素合理安排课程及时间,促进学生学习效率和教师教学活动效果的共同提升。

关键词:课程表;小学语文;合理性

近年来,社会各界越来越重视教育。随着“学生减负”这一要求的提出以及素质教育改革的不断深化,学生在校学习的时间得到缩减,与此同时他们的学校生活也日趋丰富,课程表就是这一现象最直观的体现。在学校里,每一个班级都附有课程表,它是学校对各科课程、教学活动安排的直观展现。教师依据课程表来分配、安排自己的教学任务、教学计划以及教学课时等;学生则根据课程表上的课程、时间安排自己的学习与课外活动。可以说,课程表是教师开展教学活动、学生进行学习活动的“引导者”。现就连云港市某小学三年级某班的课程表进行分析,研究其是否真正贯彻实施新时期素质教育的理念以及各科课程的安排是否具备合理性,并就其可能存在的问题提出建议。

一、课程表的内容与制订依据

(一)课程表的内容

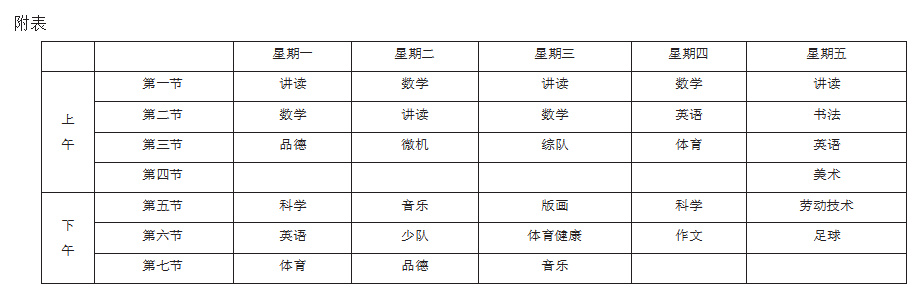

课程表包含“日期、课程、时间”等诸多要素,现以连云港市某小学三年级某班的课程表为例展开研究与论述。

(二)课程表的制订依据

课程表渊源广泛且深刻,其制订依据也来自多方面,它是国家、社会、学校对于教育要求的表现。一份合理的课程表需要符合国家对于教育的相关规定,需要符合地方学校的硬性条件,更需要符合学生的个人因素。

1.国家规定。《国务院关于基础教育改革与发展的决定》中明确指出:要实施素质教育,构建符合素质教育的新基础教育课程体系;在《基础教育课程改革纲要》中则针对课程调整提出了“设置义务教育课程应体现义务教育的基本性质,遵循学生身心发展规律,适应社会进步、经济发展和科学技术发展的要求,为学生的全面发展和终身发展奠定基础”。同时,“新课标”也有相关规定:小学阶段以综合课程为主。小学中高年级开设品德与社会、语文、数学、科学、外语、综合实践活动、体育、艺术(或音乐、美术)等课程;学校在执行国家课程和地方课程的同时,应视当地社会、经济发展的具体情况,结合本校的传统和优势、学生的兴趣和需要,开发或选用适合本校的课程。

2.学校制订。课程表,是学校生活的直观体现。它主要由学校教务部门依据国家规定、各科教师的教学进程、时间、学校场地、学生的年龄、所处年级、心理等条件进行编制,具有一定的合理性。

3.学生因素。学校在制订课程表的过程中需要考虑诸多因素。其中有教师、学校场地的因素,也有学生的个人因素。教师以及学校场地等因素较为单一,在这里不再赘述。文章主要是对课程表所对应的学习主体——学生,这一主要影响因素展开研究与论述。

学生在每周的学习生活中,大脑与心理存在着一种“山峰”趋势——先是缓慢上升至最高峰,之后开始逐渐下降,临近“初始状态”。学生从休息日回归到学校生活需要一个缓冲过渡时期。星期一是一周学习生活的第一天,这时学生的大脑和心理还处在调整和启动阶段。经过一天的学习之后,学生的心理和大脑基本调整完毕,第二天开始上升,直到第三天达到顶峰。星期四是学习生活进行的第四天,也是学生放假休息的“倒计时”。这时,学生的学习状态有所松懈,于是上升的“趋势”逐渐下降,到星期五则又缓慢临近“初始状态”了。

学生的每日学习生活与每周学习生活一样,也存在着这样一种趋势。他们从夜晚的休息到第二天的学习状态,也需要一个缓冲。因此学生在第一节课的学习效率较低,之后逐步上升又下降,直到上午最后一节课又回到“初始状态”。学生在下午的学习状态和效果同上午是相似的。

因此,学校要深入考虑学生的这一大脑工作状态特点和心理趋势,并根据这一特性合理安排学生的学习生活,以达到事半功倍的效果。

二、对该课程表的分析与建议

从整体来看,该班级开展了丰富的课程(具体见附表)。除了语文、数学、英语等基础学科之外,还设置了品德、科学、体育、综合等课程。在培养学生基本知识与能力的同时,又注重学生的德、智、体、美全面发展。此外,该班级还设置了许多与艺术有关的课程,充分调动学生的学习兴趣,丰富了学生的校园生活。这些都充分贯彻了建设素质教育的理念。

该课程表在体现学生的心理以及大脑工作状态方面存在一定的合理性。纵览课程表,除了星期四与星期五的课程时间安排存在细微不同之外,其他三天的课程时间安排基本上保持“三—三”状态,即上午和下午均为三节课。这样有利于维持学生大脑的学习兴奋状态,避免长时间学习活动造成的大脑疲劳,以致出现“超限抑制”。虽然星期四和星期五的课程在时间的安排上存在不同,但是也基本符合学生的心理状态和大脑活动特点,较好地考虑了学生的个人因素。

但是从细节处看,该课程表仍然存在一些不足之处。我们在上文提到,星期一是学生进行学习生活的一个缓冲、启动时间。虽然每个学生个体的大脑兴奋状态有所差异,但是基本都需要一定时间的缓冲。而纵观该课程表,星期一的课程最为紧凑。语文、数学、品德、科学、英语各科齐全,如此紧凑的科目安排极容易让学生产生倦怠感,严重者甚至产生厌学情绪。学生的学习状态就像是一股细绳,一周的学习生活可以说是由松散到紧绷之后再到松散的一种状态。如若松散与紧绷之间没有一种联结,学生便不易进入学习状态,学习的主动性也就会随之下降。

所以,星期一的课程安排应当将“松散”与“紧凑”合二为一。首先,适当安排基础科目节数。上面已经提到过,学生每天的学习生活与其每周的学习生活具有相似性,有“高峰”也有“低谷”。高峰时期适当安排基础科目,提高学生的学习效率;低谷时期适当穿插艺术、综合课程,缓解学生的疲惫状态,从而更好地促进学生下一阶段学习效率的提升。

另外,根据这种“山峰”趋势,星期三是学生学习状态的高峰点。因此,学校可以在适当安排基础科目、保证学生学习效率的同时,安排一定量的其他课程,以维持学生一天学习生活的兴趣与效率。但该课程表中的周三课程过于松散,基础科目只有两节,其他均为艺术或综合课程。这样虽然可以激发学生的学习兴趣,发展学生多方面的能力,但同时也会让学生在一天的学习生活之后,精神状态瞬间松懈下来,非常不利于后续教学活动的展开。因为,学生从周三便精神松弛,周四与周五的学习状态只会更加放松,进而提前进入放假的“倒计时”。

星期三的课程过于松散,而星期四的课程又再次紧凑起来。虽然周四在课程时间的安排上符合小学中期阶段学生的心理特点和大脑活动状态,但是在科目安排上缺乏合理性。周四一天的基础科目过多,并且对于学生来说,这些科目都存在着一定的困难。把这些科目一同安排在“已经是松散的状态”之后来进行,容易造成学生学习效率低下,教学活动效果降低。所以,该课程表周三周四的课程可以进行适当的更替,以此来保证学生处在“持续学习的兴奋状态”,促进教学活动的高效率前进。

值得肯定的是,该课程表在周五的时间和科目安排上较为合理。学生此时正期待着放假,在这一天安排一些充满趣味性的艺术活动和综合课程,有利于学生产生兴奋感,由此对学校生活产生一种期待。即便是在两天的休息中,学生也可以回想起在学校里与同学一同玩耍、开展动手活动的欢乐过程。这就有利于培养学生对学校生活的热爱之情。而热爱与期待都产生了,学校生活对学生来说也就不再是一种煎熬,而是一种欢愉。如此,趣味学习有了,负担也就不再是负担。

除此之外,关于语文科目的名称表现,该课程表代之以“讲读”。讲读,讲习诵读。从字面意义上看,讲读只能说是一定程度反映了语文科目的“工具性”。但是对于其“人文性”的特点,“讲读”二字难以表现。《义务教育语文课程标准(2011)》指出,要着眼于语文素养的提高。语文,要培养学生热爱祖国语言文字的情感,发展学生的语言能力、思维能力,学生能主动进行探究性学习,并在实践中学习和运用语文。“语文”二字的意味极为深厚,它代表了这一课程的性质与特点,而“讲读”二字只能体现出语文学科的“讲、读”方面,不具备全面性。虽然小学生可能对于二者的区别不甚了解,但是学校应当为学生营造一种潜移默化的学习氛围,而不是代之以直白简单却片面的事物,最终造成学生理解的片面性。用语文本身去潜移默化地影响,才有利于培养学生对于语文学习的兴趣,提高学生多方面的素养。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2011)[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[2]张礼永.课程表的变革[D].华东师范大学,2008.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/13976.html