SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:通过化学实验课可以培养学生化学学科能力,以培养化学学科能力为目的,以预习资料→课堂汇报→问题解决式学习原理→自主设计、动手实验→总结内化方法为思路进行案例设计,案例试讲后,通过理论预期分析和实践效果检验,发现案例能够激发学生学习热情,深入理解实验原理,面对陌生情境应对自如,实现了案例预期目标。

关键词:化学学科能力;案例设计;实践

本文引用格式:周秀茹,等.基于化学学科能力培养的实验教学案例——以原电池为例[J].教育现代化,2019,6(59):228-230,251.

一 问题的提出

著名化学家戴安邦先生说,实施全面化学教学的最有效的方式就是化学实验课。[1]通过化学实验教学可以实现化学学科能力的培养,而目前实验教学在中学教学中存在客观条件差、教学理念不新、高考压力大压缩实验课学时等问题,[2]不利于落实化学核心素养的培养,更阻碍了化学学科能力的培养。

二 设计思路

本研究以王磊教授提出的化学学科能力3×3内涵要素为理论依据进行案例设计,[3]案例设计各环节以培养能力为宗旨,根据案例设计真实性、科学性和典型性原则以及案例设计中采用的提问法、交流讨论法和实验法的方法,提出本研究中的案例设计思路,即预习资料→课堂汇报→问题解决式学习原理→自主设计、动手实验→总结内化方法。根据以上思路设计案例。

三 案例组成

[背景分析]

新课标中氢氧燃料电池为学生必做实验[2]。学生在必修二已经学习化学能与电能,对于熟悉的反应可以说出电池形成的原因,遇到复杂的电池常常无从下手,说明学生并没有深刻理解原电池的原理及形成条件,盐桥的引入、选择电极材料和电解质的对于学生来说更是难点。教师如何巧妙设计环节,借助实验使学生理解电池发生的过程,进而深入到学科知识本质上对原电池进行解读是关键,通过阶梯式问题链让学生在解决问题的过程中参与课堂,可以调动学生的实验热情和课堂气氛。

[能力培养预设]

本案例设计目的是让学生在解决问题的过程中理解实验原理,通过设计方案和动手实验提高化学学科能力。本案例通过预习资料,课上引用,培养概括关联的能力;通过同时演示单液电池和双液电池培养说明论证和分析解释的能力;通过学生自己设计方案,小组合作开展实验培养简单设计和系统探究的能力;通过总结提炼方法和习题训练培养复杂推理能力;通过对真实电池的分析培养学生应用实践能力。

[教学目标]

(1)理解原电池的微观本质,给出电池会判断出正极和负极。

(2)掌握原电池构成要素,能够设计出简单的原电池装置。

(3)理解盐桥在双液电池中的作用,进而掌握双液电池的构造和原理。

(4)通过电极电势和沉淀溶解平衡概念的引入让学生理解半反应之间不接触却能形成电流的原因。

(5)通过实验探究,设计变量研究影响电流强弱的因素,进而深入理解生活中不同电池寿命不同。

(6)通过了解电池的发展和应用,了解事物的发展是螺旋式前进的,激发学生的探索科学之旅和对待事物的哲学思维

[教学过程]

环节一:通过简单的反应引入课堂,检测学生是否具备能量转化思考问题角度,动手画装置图检测学生对已有知识的掌握情况。

环节二:同时演示单液电池和双液电池,产生视觉冲击,让学生从现象找到本质,理解盐桥的作用,为进一步学习半反应和电极方程式的学习铺垫,搭建台阶让学生理解电池动力来源。

环节三:给出试剂,让学生自己设计方案设计电池,可以培养学生应用实践能力,通过氧化还原反应转变到电池半反应,让学生进一步理解电池的微观本质,通过盐桥的使用和电解质的选择理解生活中电池构造原因。

环节四:实验完毕及时总结,提炼方法,能够事半功倍。通过练习和家庭小作业检验本案例设计目标是否达成。

[教学过程片段]

四 案例实施

(一)实验对象

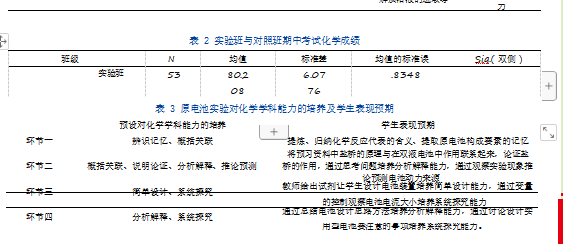

案例实施对象为某学校的高二4班和高二6班,分别为实验班和对照班,两个班级男女比例相当,学生学习基础相差不大,而且对照班教师跟本人均是新手教师,教育教学水平相当。实施过程中,对照班运用传统方式完成授课,而实验班采用本案例讲授。试讲后从理论和实践两个层面剖析,判断讲授效果。分析了试讲前两个班级的期中考试成绩,详细情况如表2所示:

经过双侧t检验,Sig.=0.599>0.05,说明两个班级学生的期中考试成绩不存在明显差异,说明选择的实验班和对照班可以作为实验对象开展研究。

(二)理论预期

本研究依据王磊教授提出的化学学科能力要素及内涵为理论依据进行案例设计,案例中每个环节可以根据理论分析学生表现是否达到设计预期,在案例实施环节,依据学生活动表现来判断相应能力培养预期是否实现,案例在环节设计中上对能力培养和学生表现预期见表3。

用型电池要注意的事项培养系统探究能力。结合以上判断依据,搜集学生课堂表现证据,分析案例实施效果。

环节一,对于锌和硫酸铜这个反应,教师通过让学生从不同角度思考反应,学生说出了置换反应、镀铜,少数同学说出原电池的反应,教师在此基础上提升到化学能转换到热能的角度,让学生重新认识该反应,增加学生的认识角度。随后让学生画出原电池要素构成图,考察学生对已有知识掌握情况,大部分同学都画出单液电池模型,部分同学没有记全原电池的四个要素,通过以上环节学生回忆原有概念,探索认识角度,实现辨识记忆的能力培养预期。

环节二:通过观察单双液电池现象找区别,学生能够说出单液到双液的变化,盐桥的放和取的过程让学生直观看到电流的存在和消失,结合预习资料,能够大致说出了盐桥的作用,实现了概括关联和分析解释能力的培养。结合预习资料让学生从化学平衡移动和溶解沉积原理解释电池动力来源,教师结合学生已有经验不断引导,让学生基本说出反应物本身决定电池本质这个原因,实现推论预测培养预期。

环节三,通过小组合作,讨论设计方案并绘制原电池装置图,通过设计图可以看出学生能够从控制变量的角度设计原电池,进而观察决定电池电流大小的因素,说明达到了简单设计和系统探究能力的培养预期。

环节四:通过总结电池设计思路、注意事项,完成实用电池设计应考虑的因素训练学生通过现象总结原理,并应用到实践的综合分析能力,学生从已有生活体验说出了电解质溶液的处理以及电池回收问题,说明学生能够从原理上升到实际应用,实现了分析解释和系统探究能力的培养。

通过理论依据结合学生表现判断案例设计意图发现,案例预期的能力培养基本实现,而且学生在课堂上热情高涨,积极完成教师提出问题和活动任务,案例实施过程对于动手设计实验并开展实验的环节,学生参与度很高,深入理解原理的同时也为学生面对以后复杂情境提供了解决思路,促进学生思维前进和化学学科能力的培养。

(三)实践效果

为了检验案例实施效果,上完课后,安排两个班级的学生后测,为公平起见,后测题目的选择由高二年级组长确定,两个班级同学完成后回收统计结果,分析案例实施效果。具体测试题目分值为15分,如下:

测试题:如图所示的是一种可充电锂-空气电池。当电池工作(原电池原理)时,在多孔碳材料电极处,O2与Li+反生反应,生成物质为Li2O2-x(x=0或1),请你在以下空白处写出正负极物质,并写出正负极的电极方程式,找出正确的,并对错误说明理由。

负极材料: 负极电极方程式: 正极材料: 正极电极方程式:

A.电池进行时,负极为多孔碳材料电极

B.电池进行时,外电路电子流向为:由多孔碳材料电极流向锂电极

C.电池进行时,电解质溶液中Li+移动方向为:锂电极区迁移

D.放电时,电池总反应为2Li+(1-0.5 x)O2=Li2O2-X

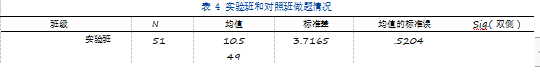

后测后,回收答题纸统计,实验班回收有效试题答案51份,对照班53份,成绩分析统计如下表4所示:

测试统计结果后发现,实验班的平均分较高, 而且 Sig.( 双侧 )=0.037<0.05, 说明后测结果两个班成绩有显著性差异,说明本案例的设计能够帮助学生从本质上理解原电池原理,进而提高解题能力, 课堂通过注重分析解释和推论预测等化学学科能力的培养可以让学生面对复杂情境的电池能够应对自如,通过原理找到问题的本质。

五 结论

通过实践发现,以预习资料→课堂汇报→问题解决式学习原理→自主设计、动手实验→总结内化方法为设计思路的教学过程,能够极大激发学生学习热情,促进学生理解实验原理,实验班后测平均分高于对照班,说明本案例一定程度上提高学生对于陌生情境的分析与解释,面对陌生问题情境能够应对自如,实现了本案例的预期目标,实现了化学学科能力的培养。

参考文献

[1]戴安邦.全面的化学教育和实验室教学[J].大学化学,1989(01):1-7+30.

[2]卢宏茜.高中化学实验教学现状及优化对策研究[D].陕西理工大学,2018.

[3]王磊等.基于学生核心素养的化学学科能力研究[M].北京师范大学出版社,2017:162-261.

[4]苏奕.任务驱动法在影视后期制作课程中的应用[J].信息记录材料,2019(03):232-233.

[5]汪海.基于任务驱动法的计算机教学策略探索[J].电脑知识与技术,2019(05):113-114.

[6]方悦.任务驱动法教学实验及结果分析[J].林区教学,2019(03):69-70.

[7]张梅荷,许闳,董利.本科会计电算化教学中“任务驱动法”的实践与探索[J].财会月刊[J],2010(18):101-103.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/11864.html