SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:汉语教师志愿者在国外从事汉语教学是一种跨文化的语言教学活动,需要具备跨文化教学能力。跨文化教学能力包含基本专业知识、基本课堂教学能力和课堂跨文化交际能力三个层面。借鉴美国、加拿大等西方国家对教师进行跨文化教学能力培养的经验,我们认为对中国的汉语教师志愿者跨文化教学能力的培养应该重视“跨文化的语言教学意识”的培养,以培养能力为主,培训内容要强化实践性和体验性,重视反思与调整,还要有针对性地进行国别化跨文化教学能力培训。

关键词:汉语教师;志愿者;跨文化;教学能力;培养

本文引用格式:刘昕远.汉语教师志愿者跨文化教学能力培养策略研究[J].教育现代化,2019,6(44):200-202.

随着国际汉语教育事业的蓬勃发展,我国每年派出大量的汉语教师志愿者奔赴世界各地从事汉语教学工作。汉语教师志愿者在国外从事汉语教学是一种跨文化的语言教学活动,他们不仅需要具备一般的汉语教学能力,更需要具备在跨文化的课堂上开展语言教学的能力,即跨文化教学能力。

一跨文化教学能力的内涵与结构

(一) 跨文化教学能力的内涵

跨文化教学是指教师针对与自己文化背景不同的学生进行的教学工作,跨文化教学的主体是师生双方。跨文化教学能力是指教师在跨文化教学中需具备的能力[1,2]。这一概念强调教学能力的跨文化特性和要求。美国汉语教育学者姬建国在《跨文化的语言施教能力:内涵与评估》一文中,提出“跨文化教学能力”应该包含这样两个层面的意思:

1.教师在跨文化的环境中进行外语教学的意识。

2.教师对课堂教学的支配和控制能力[3]。“跨文化的语言教学意识”是指教师首先要具备跨文化教学的明确意识,它是跨文化教学能力的隐性内涵,通过具体的教学行为而体现出来。“对课堂教学的支配和控制能力”是指在跨文化课堂教学中,教师自如顺畅地控制和支配课堂的能力,主要体现在教师的具体教学行为上。它是直接从教学行为中反映出来的,是一种外显的教学能力。“跨文化的语言教学意识”与“对课堂教学的支配和控制能力”之间是一种相互依存的关系,二者共同构成了跨文化教学能力的完整内涵。

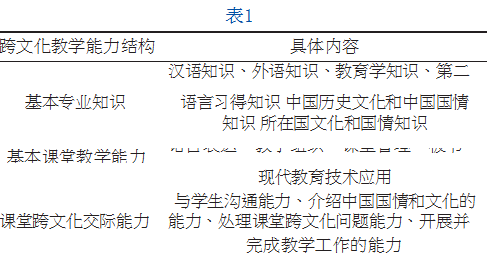

(二) 跨文化教学能力结构

国家汉办/孔子学院总部编制的《国际汉语教师标准》是我们探讨和构建汉语教师跨文化教学能力的基础和纲领性文件。《国际汉语教师标准》(2012版)由“汉语教学基础”、“汉语教学方法”、“教学组织与课堂管理”、“中华文化与跨文化交际”和“职业道德与专业发展”等五部分组成,构建了国际汉语教师的知识、能力和素质的基本框架,形成了较为完整、科学的教师标准体系。根据《国际汉语教师标准》能力结构,参考国际汉语教学界前辈和时贤的研究,结合当前国际汉语教学形势,本文对汉语教师的跨文化教学能力提出如下建构:

“基本专业知识”和“基本课堂教学能力”是汉语教师最基本的知识结构和能力,关于这两方面的内容,学术界对其研究比较充分。除此之外,由于汉语教师面对的是外国学生,而且是在异域文化即在跨文化的背景中进行汉语教学和中国文化传播工作,所以汉语教师需要具备较高的的跨文化交际能力。汉语教师的跨文化交际能力应用在两个方面,一方面是在社会交往中,一方面是在课堂教学中。其中跨文化交际能力在课堂教学中的应用就是课堂跨文化交际能力。综上,汉语教师的基本专业知识、基本课堂教学能力和课堂跨文化交际能力三者共同作用,互相配合,最终形成一种特殊的专业能力——跨文化教学能力。

二 汉语教师志愿者进行跨文化教学能力培养和培训的必要性

在海外的汉语教师中,汉语教师志愿者(下文简称“志愿者”)是一群特殊的群体,他们大多是刚刚走出校门,没有任何工作经验和教学经验的应届毕业生,尤其缺乏在跨文化的环境中从事汉语教学和中国文化传播工作的经验。他们职业生涯的第一步就在完全陌生的异国,而且在国外很多情况下是一人在一个学校任教,工作繁重而孤单,不可避免会遇到跨文化问题。而且,和一般的出国留学或工作人员不同,志愿者还肩负着传播汉语和中国文化的重任,他们必须时时强化自己的民族文化特征和意识,而这种强化又进一步妨碍了他们对当地文化的适应。因此,志愿者所遭遇到的文化休克就比一般人更大。在此背景下,志愿者要顺利完成教授汉语和传播中国文化的任务,就必需具备良好的跨文化交际能力和跨文化教学能力。但由于缺乏有效的培训,目前我们派出的志愿者教师的跨文化教学能力普遍偏低,主要表现为跨文化教学意识不强、跨文化知识结构不合理不完整等。随着汉语国际推广的发展,国家汉办派出的志愿者数量也在迅速增加,志愿者的跨文化教学能力及其培养问题也应该引起人们的关注。

三 美国、加拿大教师跨文化教学能力培养经验借鉴

跨文化教育、国际化教育也是一个全球性的问题,西方已经关注到此类问题并有一定的探索和研究。这里我们选取美国和加拿大的经验,以期对我国志愿者跨文化教学能力的培养提供借鉴。

(一) 美国:对教师进行两年期跨文化教学能力培训

随着美国公立学校的学生种族来源渠道进一步多元化,近几年公立学校以白人学生为主的情况已经发生了改变。据美国国家教育统计中心统计,目前美国学生中有色人种的数量已经从2001年的39%的发展到了2010年的67.3%。但是,公立学校的教师83%为白人,①这就导致了教师与学生之间出现文化差异与文化界限。在这样的背景下,为了促进教育的公平和发展,提高教师的跨文化教学能力,教育部门针对公立学校教师开展了文化融合与跨文化教学培训,并且将这种培训纳入教师教育体系,培训期限为两年。美国的跨文化教学培训模式可以简单概括为“学习——体验——反思”模式。学习:第一年以知识和理论学习为主,受训者主要学习种族文化差异及关于社会公平的课程;第二年重点进行专业训练,受训者要专门研究某种课程对应于某种文化的教育方法。学习后还需要进行为期一年的跨文化教学实习。

体验:采用沉浸式体验法,让受训教师真正置身于多种文化情境中,促进教师对自身的认识以及对教育真谛的领会。以这种方式促使教师思考文化与社会环境对教学的影响。

反思:在培训过程中,引导受训教师时刻跨越文化界限来反思自己过去的行为和思想,重新审视自己的学生和学校,进一步分析和思考教育受到各种因素影响的状况,并思考这些因素对课堂教学的影响,进而重新建构自己教师的角色。

以上模式中,“学习”、“体验”、“反思”三者互为补充和配合。学习文化差异,可以开阔视野,增强对异文化的理解和接受;沉浸式体验异文化,获得对异文化的直观体验,进一步理解异文化;最后在批判和反思环节中提高。

(二) 加拿大:针对性、专业化跨文化教学适应训练

加拿大的很多高校教师也面临着跨文化教学的问题,因为加拿大很多大学在境外开设了分校,教师需要赴境外分校任教,时间从一两月到一两年不等。这些在境外任教的教师,由于缺乏跨文化教学的经验和必要的培训,在面对不同的教学对象、教学环境时,就显得力不从心。因此,加拿大很多大学开始为赴境外教学的教师进行跨文化教学培训。

与美国对教师采取团体培训的方式不同,加拿大对教师跨文化教学能力的培训更强调针对性,其培训方案分别从心理态度、跨文化价值观、跨文化开放度、动机、技能、自我反思、沟通技能等方面,有针对性地为每一位即将到异国环境下授课的教师提供前期专业化培训。培训通过案例研究、角色扮演、小组讨论、个人经历回放等方式,改变受训者旧有的态度、知识背景与技能,重构知识系统,以帮助其顺利与文化背景相异的学生相处。

加拿大这种针对性的培训,针对受训教师个人情况,引导教师体验和反思,摒弃旧有知识、观念,建构新的知识体系和理解能力,特别强调教师的跨文化意识和态度,值得我们借鉴。

四 汉语教师志愿者跨文化教学能力培养策略

根据志愿者的实际情况,结合跨文化教学能力的内涵和结构要求,借鉴国外教师跨文化教学培训的经验,我们认为,培养和提高我国汉语教师志愿者的跨文化教学能力可以从以下几方面着手。

(一) 重视对志愿者教师进行“跨文化的语言教学意识”的培养

意识决定行为,思想指导行动,“跨文化教学意识”是国际汉语教师跨文化教学能力的前提和基础。在具体培养内容和方式上,首先应该让学生了解中华文化和其他文化的不同,尊重并理解不同的文化。其次,可以通过案例法、观摩法、体验法等方式让志愿者教师深刻了解跨文化背景下的语言教学的特点,增强他们的“跨文化的语言教学意识”。

(二) 不同能力结构,采取不同培养方式

1.基本专业知识——长期培养

跨文化教学能力中的“基本专业知识”这部分内容,应该依靠平时的长期培养来获得。目前,我国的汉语国际教师培养已经形成了从本科到博士的完整的培养系列,而且,这部分学生也是未来志愿者教师的主要来源。因此,我们要把跨文化教学能力需要具备的基本专业知识部分,作为国际汉语教师培养的长期目标。从本科教育开始,在课程设置等方面有意识地培养未来教师的跨文化教学能力,使其具备跨文化教学的基本专业知识。

2.基本课堂教学能力——长期培训、短期实践,重在能力

“基本课堂教学能力”是一种能力培养。就国际汉语教师人才培养而言,相对于传授知识,培养能力则更难[4]。而我国传统教学模式长期以来侧重知识传授而忽视能力的培养,这是急需改进的。就教学能力的培训方式来说,“基本课堂教学能力”既需要长期培养,也需要有针对性的短期强化培训和实践培训。针对志愿者的基本课堂教学能力的培养,由于他们缺乏教学体验,甚至很大一部分志愿者并非汉语国际教育科班出身,因此应该特别加强实践性培训,通过观摩课堂、教学实践、“一对一”教学指导等方式,快速提高其课堂教学能力。

3.课堂跨文化交际能力——重视实践和体验,培养反思和调整能力

在培养志愿者教师跨文化教学能力中的“课堂跨文化交际能力”时,我们可以借鉴美国的“学习——体验——反思”模式,重视实践和体验,培养志愿者教师的反思和调整能力。首先要强化实践性,教学活动的设计与教学策略的选择等实践性内容应该被列为重点培训内容。其次,多采用体验性培训。通过对志愿者的调查采访,我们发现,由于受成长环境所限,志愿者群体普遍存在跨文化体验严重“缺失”的情况。大部分志愿者对外国文化或即将赴任国的文化只有初步或浅层的印象,甚至是带有偏见的认识,跨文化视野狭隘,对中西文化缺乏足够的了解和理解。基于此,为了有效帮助志愿者获得跨文化的知识和体验,要重点进行互动性、交际性和情景性强的培训,尽可能让志愿者通过多种渠道,获得最直接的跨文化体验。第三,培养志愿者教师善于反思和调整的能力。“授人以鱼不如授人以渔”。那么,有没有这样一种“渔”可以传授给志愿者,让他们在以后的教学生涯中自我提高呢?如果有,那就是培养志愿者在教学实践中自我反思与总结调整的能力,这是提高志愿者跨文化教学能力的长久之计。

(三)有针对性地进行国别化跨文化教学能力培训

文化是有国别性和民族性的。志愿者从报名到培训,都具有明确的赴任国,这就为进行有针对性的国别化培训创造了条件。比如,针对即将赴尼泊尔任教的志愿者,培训内容不仅要有跨文化基本知识、尼泊尔国情、教育、文化知识,尼泊尔语知识等,还可以模拟尼泊尔课堂教学,在模拟的环境下训练志愿者教授尼泊尔学生语音、词汇、语法的能力,处理跨文化问题的能力。如果有条件,还可以安排志愿者和正在中国留学的尼泊尔学生交朋友,甚至试着给尼泊尔学生上几节课,预先体验跨文化环境下的汉语教学,积累跨文化教学经验[5-7]。

五结语

教师是“三教(教师、教材、教法)”的核心,培养大批合格师资是我国汉语国际教育事业成功的关键因素。但同时,如何审视和定义教师的教学能力才更加贴近汉语作为外语的课堂教学的客观实际,是摆在国际汉语教学界面前的又一课题,需要我们超越某些传统概念框架的局限来探索创新。诚如李晓琪教授所言:“只有明确了汉语国际推广事业中教师的知识结构和能力,进行有针对性的培养,才有可能拥有大批合格的对外汉语教师和专门人才,推进汉语国际推广事业走向更加灿烂的明天[8]。”

注释

①数据来源:中国新闻网http://www.chinanews.com

参考文献

[1]崔希亮.汉语国际教育“三教”问题的核心与基础[J].世界汉语教学,2010,24(01):73-81.

[2]聂学慧.汉语国际推广形势下教师的跨文化教学能力[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2012,37(05):152-155.

[3]姬建国.跨文化的语言施教能力:内涵与评估[J].国际汉语教育,2012(02):92-101+205-206.

[4]张和生.对外汉语教师素质与培训研究的回顾与展望[J].北京师范大学学报(社会科学版),2006(03):108-113.

[5]黄宏.浅议对外汉语公派出国教师的跨文化交际问题及其对策[J].海外华文教育,2002(01):45-52.

[6]刘涛,刘富华.国际汉语教师课堂教学能力培训策略研究[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2013(01):185-188.

[7]刘芳.国际教育背景下教师跨文化适应的国外经验及启示[J].教育与职业,2014(33):73-75.

[8]李晓琪.汉语国际推广事业中的教师队伍建设[J].云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版),2007(05):8-10.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/10673.html