SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:本文探讨目前《工程制图与识图》传统教学存在的问题,研究运用BIM技术的可视化、模拟性等特点对课程进行教学改革,培养学生空间思维,提高教学效果。课程改革中加强创建可视化教学资源库,为后续课程教学改革奠定基础。最后分析在课程教学改革中可能存在的影响因素和可行性。

关键词:BIM技术;工程制图与识图;可视化资源库;课程改革;影响因素

本文引用格式:田曼丽,江爱军,王杰,等.BIM技术在《工程制图与识图》课程中的应用[J].教育现代化,2019,6(38):100-101.

一传统课堂教学中存在的问题

《工程制图与识图》是高职院校土建类专业的一门重要专业基础课,主要内容包括三维投影、工程制图标准和规定、图纸识读等,是从事工程设计、施工、监理、预算、管理岗位等人员所必须具备的基础知识和技能[1]。本课程传统教学主要以课堂讲授为主要方式,采用多媒体教学,教师演示。目前《工程制图与识图》课程教学主要存在以下几点问题:

1.我校土建类专业学生文、理兼有,学习基础有强有弱;学习情绪化较强,缺乏对实际工程的整体认识,传统教学方法直观性差,不易激发学生自主学习兴趣,教学效果不佳。

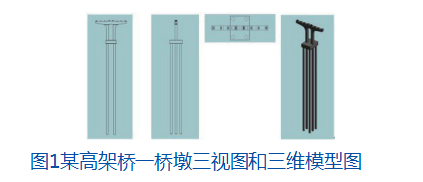

2.《工程制图与识图》课程要求道路桥梁工程专业的学生可以根据平面三视图画出三维立体图,完成从二维到三维的思维转变,在大脑中构建三维空间概念,这对学生学习能力要求很高,虽然学生在生活中经常能看到桥梁工程、公路工程等,但是由于缺乏工程结构的基本知识,面对二维的工程施工图纸,学生很难从这两个方面想象三维空间。在平面上,很难将平面图与生活中看到的工程实体相比较。在实际教学中,这是《工程制图与识图》课程的教学难题之一[2]。

3.以工程建设现场为课堂,对二维图纸和三维工程实体进行逐一观察和研究是最理想的教学方法。但在具体实施过程中存在诸多问题。首先,由于场地构件隐蔽等因素的影响,实际施工场地不能满足教学内容和过程的要求,其次,大量的学生进出施工场地影响施工进度和场地安全管理,最后施工现场的讲解流于表面,不利于课程的实现,这些都不利于实现课程理实一体化教学模式的教学效果。

BIM技术具有可视化、协调性、模拟性、优化性和可出图性等技术优势,可再现工程建设过程和情景,实现将实际施工现场“搬进”课堂目的,为我们教学改革提供了新模式和平台。通过BIM技术创建可视化教学资源库,在教学中不断引入BIM概念,不仅可以提高学生学习的兴趣,也会为提高课堂教学效果起到重要作用[3]。

二 课程改革预期达到的效果

抓住学校大力推进优质校建设的契机,深入推进教学改革,通过对核心岗位能力分析,基于工作过程及典型工作任务要求,建立以施工图纸、BIM技术为载体的可视化教学资源库,使得《工程制图与识图》课程的教学思路发生很大程度的转变。BIM可视化教学资源库中虚拟建造的三维模型,将这样施工现场“搬进”课堂,可以很好达到以下教学效果。

1.利用BIM的三维虚拟建造技术,将二维设计图纸转换成三维模型,便于学生将二维的平面设计图纸与BIM三维模型一一对照,解决学生从二维平面图纸到三维空间实体转换的难题,可以有效地识读工程图纸,促进了学生对工程构造知识的理解和掌握,能够大大激发学生的学习兴趣。

2.利用BIM三维模型,通过旋转、放大、剖面构建等命令,可以从各个方向和角度观察三维模型。操作快捷灵活,便于学生理解和掌握三视图绘图原理。学生在课堂上分成小组讨论,以便学生主动参与,主动提问,并利用BIM技术实时验证。这种教学模式能帮助学生在视觉状态下掌握工程实体的信息,增加课堂上的趣味性和可感知性,帮助学生理解和阅读工程图纸。

3.BIM技术建造的三维模型除了能够反映出全部构造节点,直观显示整体工程构造,还可将节点按施工顺序分层分段展示其构造原理与做法。教学过程中应用BIM三维模型进行讲解或演示,学生可以有“亲临现场”地认识各类构造节点。BIM模型的直观性与现场感,不仅节约了教学时间,同时加深了学生对工程构造节点的构造原理及做法的理解,为后续课程学习奠定基础。在这教学模式下,学生能够对整体工程构造进行全方位的查看,进一步加深对工程节点构造的理解程度[4]。

4.利用BIM技术的可视化特性来创建三维BIM实体模型,该BIM模型不仅能够实现传统的二维平面表达,还能够实现三维综合显示。在教学过程中,实时二维图形和三维BIM模型可以比较解释和读取,使地图识别过程从难于想象变成有趣。对比试验。通过二维图形和三维BIM模型的比较,使学生更容易理解和掌握工程建设的原理和实践。利用BIM技术显示三维模型的三视图,同时可以展示三维模型,实现实时一一对照。在教学中借助软件实时切换不同的二维和三维,学生以小组为单位互相讨论,根据视图猜测实体模型,并实时验证思维的正确性,以这种方式让学生主动参与,积极提问,训练和增强学生的空间构建思维能力,逐步实现学生自主识读工程图纸。

三课程改革中的主要影响因素

1.课程改革和建设是一项需要大量人力和财力的工程。领导对资金和制度的支持将是课程改革顺利实施的前提。2018年1月17日,重庆交通职业学院成为重庆市首批优质高等职业院校培育建设单位(下文称“优质校建设”),学校格外重视一流专业建设和高水平师资队伍建设,重视教学课程改革,尤其重视现代信息技术在课程改革中的应用,并多次发表正式论文,鼓励教师进行相关课程的教学改革。同时交通建设专业群建设是一流专业群建设的其中一部分,这些条件为课程改革提供了坚实的制度和资金基础[5]。

2.配置到位的计算机软硬件及教学机房是决定课程改革顺利实施的物质基础。学校设立了5个专门的教学机房,共拥有250台高配置的计算机,并配备了Autodesk Revit,Naviswork,广联达系列软件以及达索系统等,并制定了教学机房使用的基本规章制度,完全可以满足BIM技术的课程教学,更能满足基于BIM技术的课程改革的顺利实施。

3.创建适合于BIM技术的课程内容体系是课程改革成功的核心因素。目前,《工程制图与识图》建立以项目为主线,以工作任务引领,以BIM技术为手段的课程内容体系来适应基于BIM技术的课程改革的要求是总体思路。但是,建立适合于BIM技术应用的课程内容体系不是一朝一夕的事情,需要相关课程教师进行广泛调研和及时反馈,集思广益,积极参与到课程内容体系的建设中,在实行课程改革过程中还要灵活根据反馈情况适时做出调整。

4.教师熟练掌握BIM技术是课程改革顺利实施的关键因素。为了提升教师的BIM技能水平,学校每周组织任课教师进行一次BIM课程培训,为期2个月。培训期间教师主动性强,参与度高,反馈效果好,如图3是学校第二期BIM培训开班仪式。教师们在掌握BIM技术相关技能的基础上,积极研讨基于BIM技术的课程教学内容和教学模式。

5.兴趣是最好的老师,学生的学习兴趣是教改进行的动力因素。强烈的兴趣能够激发学生的主动性,推动教学过程的顺利进行。在开展一学期的《BIM技术应用》课程教学中发现学生对于BIM表现出积极的学习兴趣,学习主动性很强,有利于课程改革的顺利实施。

综合以上分析,基于BIM技术的《工程制图和识图》课程改革的影响因素较多,但是整体上具有切实可行性。随着BIM技术的发展和课程改革的不断深入,《工程制图和识图》课程的教学效果将会有大幅度的提升,也将提高学生们学习的积极性。

四结语

BIM技术在土建类课程中的应用是大势所趋,基于BIM技术的《工程制图与识图》课程改革不仅可以培养学生学习兴趣,提高学习的积极性,增强学生的画图和识图能力,而且将专业知识在潜移默化中传授给学生,为后续专业课程学习奠定基础。

在探索基于BIM技术的《工程制图与识图》课程的教学改革中创建了可视化教学资源库,在实行教学改革过程中将不断根据任课教师反馈的情况及时调整和增补,加强可视化教学资源库的开发,努力实现跨学科资源的共享,为《桥梁构造与施工》,《隧道构造与施工》,《高速铁路轨道构造与施工》等课程提供教学资源。考虑到未来的发展趋势,学校还将增设BIM建模技术以及实践课程,这将对学生职业能力的培养起到有效的推动作用,有利于大大提高人才培养质量。

参考文献

[1]杨波,蒋庆华,葛新亚.BIM时代建筑类专业人才培养模式研究[J].山西建筑,2016,42(17):233-234.

[2]周游,陈键丰,范宇丰,夏诗画.BIM技术在立交工程设计阶段的应用研究[J/OL].重庆交通大学学报(自然科学版):1-6.

[3]朱江.BIM技术在建筑结构设计中的应用分析[J].价值工程,2018,37(34):207-208.

[4]胡瑛,杨蕾颖.基于BIM技术的工程进度可视化管理研究[J].价值工程,2018,37(34):98-99.

[5]崔磊,陈艳华.基于BIM技术的建筑工程制图与识图课程改革研究[J].考试周刊,2017(67):18.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/10146.html