【摘要】目的:探讨中医正骨推拿联合温针灸对椎动脉型颈椎病的效果。方法:选取2021年10月—2023年5月毕节市中医医院收治的60例椎动脉型颈椎病患者作为研究对象,按随机数表法分为两组,各30例。对照组予以西药治疗,观察组在对照组基础上加用中医正骨推拿联合温针灸治疗,两组均治疗4周。比较两组临床疗效、血流动力学、颈椎功能、眩晕症状、疼痛症状、日常生活能力及不良反应。结果:观察组总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组治疗后左椎动脉、右椎动脉及基底动脉平均血流速度(MV)高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组治疗后颈椎病临床评价量表(CASCS)评分中主观症状、临床体征、适应能力及总分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组治疗后颈性眩晕症状与功能评估量表(ESCV)评分、巴氏指数量表(BI)评分高于对照组,视觉模拟评分法(VAS)评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。结论:中医正骨推拿联合温针灸可提高椎动脉型颈椎病治疗效果,纠正椎基底血流动力学,加快颈椎功能恢复,减轻眩晕、疼痛症状,安全可靠。

【关键词】椎动脉型颈椎病,中医正骨推拿,温针灸,血流动力学,眩晕

椎动脉型颈椎病为颈椎病常见类型,多由颈椎退变所致,当椎动脉受压后,会影响局部血流,诱发眩晕、偏头痛、耳鸣等多种症状,反复发作不仅给患者生活带来严重困扰,还会加重心理负担,增加心理疾病风险[1-2]。西医治疗该病多以药物为主,早期予以氟桂利嗪可阻止血管平滑肌痉挛,产生血管扩张作用,有助于改善椎动脉供血不足,以缓解疾病症状[3-4]。但单药效果有限,不利于颈椎功能恢复。中医认为该病与风、寒、湿等邪毒侵袭有关,可致脉络痹阻,气血运行不畅,从而出现痹、麻、痛等症状。中医正骨推拿为经典外治之法,通过按、推、扳等多种手法,不仅可起到正骨作用,还可舒缓局部经络,产生舒筋活络、活血行气之效[5]。温针灸是针刺与艾灸的结合,针刺特定穴位后可激发穴位作用,之后于针柄上点燃艾柱,又可加快热量经穴传导,产生温通经脉、活血散寒之效[6]。鉴于此,本研究旨在分析中医正骨推拿联合温针灸在椎动脉型颈椎病中的应用效果,现报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2021年10月—2023年5月毕节市中医医院收治的60例椎动脉型颈椎病患者作为研究对象。纳入标准:符合《实用骨科学》[7]中椎动脉型颈椎病的诊断标准;伴偏头痛、耳鸣、眩晕等症状;旋颈试验阳性;认知正常。排除标准:合并肝肾功能衰竭;伴颈椎骨折、结核等;存在恶性肿瘤;其他因素引起眩晕;拒绝中医治疗。按随机数表法分为两组,各30例。对照组,男16例,女14例;年龄35~68岁,平均年龄(45.63±4.12)岁;病程6~48个月,平均病程(20.35±2.41)个月;体重指数(BMI)18~26 kg/m2,平均BMI(23.14±1.65)kg/m2。观察组,男17例,女13例;年龄33~69岁,平均年龄(45.65±4.14)岁;病程6~48个月,平均病程(20.41±2.45)个月;BMI 18~26 kg/m2,平均BMI(23.17±1.67)kg/m2。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经毕节市中医医院医学伦理委员会批准,患者及家属均知情同意并签署知情同意书。

1.2方法

对照组予以西药治疗:口服氟桂利嗪(迪沙药业集团有限公司,国药准字H37023012,规格:5 mg),10 mg/次,1次/d。观察组加用中医正骨推拿联合温针灸治疗:(1)中医正骨推拿。患者取坐位,指导颈椎前倾至特定角度,使颈椎旋转力点落在问题颈椎上;双手垂放于身体两侧,操作者一手轻捏后颈,拇指定点于错位颈椎横突隆起处,另一手托住面颊轻轻摇动头,摇至最大角度后,托面颊之手施加“闪动力”,且定点处拇指加大力度,使关节在定点压力中逐渐复位,1次/d,5次/周。(2)温针灸:选取风府、双侧风池、夹脊、完骨、天柱穴,常规消毒后,使用一次性针灸针常规针刺,以平补平泻手法,得气后于针柄上安置专用灸,燃烧30 min,1次/d,5次/周。两组均治疗4周。

1.3观察指标及评价标准

(1)临床疗效。比较两组临床疗效,疗效评价标准:颈部功能正常,椎动脉型颈椎病症状消失为显效;颈部功能明显改善,CAS症状减轻为有效;颈部功能及疾病症状无变化,甚至加重为无效。总有效=显效+有效。(2)血流动力学。治疗前及治疗4周后,两组均以彩超测定左椎动脉、右椎动脉及基底动脉平均血流速度(MV)变化。(3)颈椎功能。治疗前及治疗4周后,两组颈椎功能以颈椎病临床评价量表(CASCS)评价,包含主观症状(18分)、临床体征(73分)、适应能力(9分),总分100分,评分越高越好[8]。(4)眩晕症状。治疗前及治疗4周后,两组眩晕症状以颈性眩晕症状与功能评估量表(ESCV)评估,总分30分,得分越高越好[9]。(5)疼痛症状。治疗前及治疗4周后,两组疼痛症状以视觉模拟评分法(VAS)评估,分值0~10分,得分越低越好[10]。(6)日常生活能力:治疗前及治疗4周后,两组日常生活能力以巴氏指数量表(BI)评估,总分100分,得分越高越好[11]。(7)不良反应。比较两组恶心、呕吐、局部肿痛等不良反应发生情况。

1.4统计学处理

采用SPSS 22.0软件对所得数据进行统计分析,计量资料用(x-±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,计数资料以率(%)表示,比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

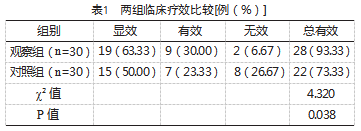

2.1两组临床疗效比较

观察组总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2两组治疗前后血流动力学比较

两组治疗前血流动力学比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组治疗后左椎动脉、右椎动脉及基底动脉MV高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3两组治疗前后颈椎功能比较

两组治疗前颈椎功能比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组治疗后CASCS评分中主观症状、临床体征、适应能力及总分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

2.4两组治疗前后眩晕症状、疼痛症状及日常生活能力比较

两组治疗前眩晕症状、疼痛症状及日常生活能力比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组治疗后ESCV评分、BI评分高于对照组,VAS评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

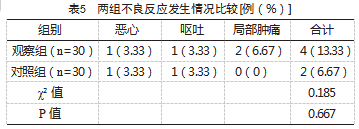

2.5两组不良反应发生情况比较

两组不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表5。

3讨论

椎动脉型颈椎病病因复杂,在长期低头工作、睡姿不当等因素影响下,可加快颈椎间盘退行性变化,致纤维环松弛、椎体间不稳,从而打破椎体动-静态间的平衡[12-13]。而椎间盘退变后,相邻椎体钩椎关节的应力也可明显改变,应力过于集中状态下,钩椎关节会出现横向增生肥大,易激惹椎动脉壁上的交感神经,使椎动脉出现反射性痉挛,进而发生持续性血管收缩,降低椎动脉内血流量,诱发椎动脉供血不足,产生眩晕、头痛等多种症状[14-15]。而椎动脉型颈椎病症状的反复发作下不仅降低日常活动能力,也可给患者心理上带来巨大负担,易滋生烦躁、焦虑、自卑等负性情绪,影响生活质量及家庭和谐。

氟桂利嗪为椎动脉型颈椎病常用药物,其为钙通道阻滞剂,给药后可选择性抑制钙离子内流,降低血管平滑肌的钙离子含量,且可阻止5-羟色胺的合成,从而阻断血管平滑肌收缩,解除椎动脉血管痉挛,以恢复原有的供血状态,促进眩晕、头痛等症状消失[16-17]。但常规西药治疗效果有限,症状控制稳定性欠佳,且颈椎功能恢复慢。本研究结果显示,观察组总有效率高于对照组,治疗后左椎、右椎及基底动脉MV高于对照组,CASCS评分中主观症状、临床体征、适应能力及总分高于对照组,ESCV评分、BI评分高于对照组,VAS评分低于对照组,但两组安全性相当。提示中医正骨推拿联合温针灸可提高椎动脉型颈椎病治疗效果,加快颈椎功能恢复,减轻眩晕、疼痛等症状,纠正椎动脉血流动力学,安全可靠。中医正骨推拿在临床应用已久,其操作简便灵活,手法循序渐进,在治疗过程中可先放松颈部周围肌肉,疏通颈部周围经络,之后仅正骨操作,可纠正颈椎错位,恢复脊椎原有的力学环境,提高椎体稳定性,且可直接解除椎动脉受压现象,恢复椎动脉供血,以缓解供血不足引起的眩晕、头痛等症状[18]。温针灸为经典外治技术,可先行针刺特定穴位,激发穴位作用,之后再进行艾灸,则可进一步刺激穴位,增强穴位作用,且热量经穴位传导后具有行气活血、温通经脉之效,有助于改善局部血液循环[19-20]。本研究中,针刺风府、风池、夹脊、完骨、天柱穴,其中风府可通关开窍、祛风邪、清神志;风池可疏风清热、醒脑安神;夹脊可通畅督脉、舒筋活络,使得上下气血运行通畅;完骨可通络宁神、祛风清热;天柱可疏通经络、祛风止痛;诸穴合用即可疏通局部气血,又可醒脑安神,缓解眩晕、头痛症状。此外,加上艾灸热力经针刺传导至穴位之中,又可产生温热效应,能加快风寒湿邪等清除,进一步疏通气血,改善机体血液运行。在常规西药基础上联用中医正骨推拿及温针灸可产生协同作用,可从多方面改善患者病情,以促进颈椎功能恢复,加快疾病症状消失。

综上所述,中医正骨推拿联合温针灸可提高椎动脉型颈椎病患者疗效,纠正椎动脉血流动力学,加快颈椎功能恢复,减轻眩晕、头痛等症状,改善日常生活能力,安全可行。

参考文献

[1]赖春柏,李世梁,钟跃海,等.呼吸模式重建的功能锻炼结合隔姜灸治疗椎动脉型颈椎病的临床研究[J].实用医学杂志,2023,39(11):1451-1456.

[2]王兵,赖忠涛,赵永华,等.葛酮通络胶囊联合李氏“揉筋正骨”手法治疗椎动脉型颈椎病30例[J].安徽医药,2021,25(8):1671-1675.

[3]张春梅,孙鹏.盐酸氟桂利嗪治疗椎基底动脉供血不足性眩晕症(VBIV)的临床疗效及经颅多普勒动态变化的影响[J].贵州医药,2022,46(10):1596-1597.

[4]孙丽燕,李景莉,李亚楠,等.盐酸倍他司汀片联合盐酸氟桂利嗪片对椎-基底动脉供血不足性眩晕症患者椎基底动脉血流动力学和生活质量的影响[J].现代生物医学进展,2022,22(3):491-494,499.

[5]潘伟东,吴加利,罗卫平.针刺颈夹脊穴及颈三针联合正骨推拿治疗椎动脉型颈椎病的临床观察[J].中国中医骨伤科杂志,2020,28(3):24-28.

[6]王鑫,李艾琳,闫绍妹,等.平衡针刀联合温针灸治疗椎动脉型颈椎病的疗效观察[J].针刺研究,2022,47(7):625-629.

[7]胥少汀,葛宝丰,徐印坎.实用骨科学[J].4版.北京:人民军医出版社,2012:1971-2016.

[8]张鸣生,许伟成,林仲民,等.颈椎病临床评价量表的信度与效度研究[J].中华物理医学与康复杂志,2003,25(3):151-154.

[9]李标,蒋花,周伟松,等.风池穴傍针刺联合阿是穴对椎动脉型颈椎病患者CASCS评分、NDI评分及眩晕程度的影响[J].海南医学,2020,31(7):845-848.

[10]孙兵,车晓明.视觉模拟评分法(VAS)[J].中华神经外科杂志,2012,28(6):645.

[11]李小峰,陈敏.改良Barthel指数评定量表的设计与应用[J].护理研究,2015,29(5):1657-1658.

[12]宋媛媛,陈靖军,赵永凯,等.舒血宁注射液联合乙哌立松治疗椎动脉型颈椎病的临床研究[J].现代药物与临床,2022,37(1):151-155.

[13]冯亮,秦美影,龙翔宇.理筋推拿联合益气活血汤对气虚血瘀型椎动脉型颈椎病患者的临床疗效[J].中成药,2022,44(10):3397-3400.

[14]余贵斌,唐际存,王梨明,等.高压氧结合推拿治疗椎动脉型颈椎病患者的临床疗效及血液流变学变化[J].中华航海医学与高气压医学杂志,2020,27(1):56-59.

[15]梁永瑛,周帅亮,李德华,等.针刺颈夹脊穴治疗椎动脉型颈椎病临床疗效及对血管内皮功能的影响[J].现代中西医结合杂志,2023,32(5):676-679.

[16]王寅龙,杨丽英,边娜.倍他司汀联合盐酸氟桂利嗪治疗椎-基底动脉供血不足性眩晕症的临床疗效及TCD动态变化的影响[J].脑与神经疾病杂志,2021,29(1):43-46.

[17]任成思,艾邸,曹晓岚,等.清眩汤联合盐酸氟桂利嗪胶囊治疗后循环缺血性眩晕疗效观察[J].现代中西医结合杂志,2021,30(20):2194-2197,2202.

[18]军虎,胡沛铎,牛相来,等.三维正骨推拿联合祛风通络温肾汤治疗椎动脉型颈椎病效果及对血清ET、NSE和椎基底动脉血流动力学的影响[J].现代中西医结合杂志,2020,29(28):3123-3127.

[19]刘小丽,李盈莹,叶文平.温针灸联合身痛逐瘀汤治疗气滞血瘀型神经根型颈椎病的临床研究[J].中国医药导报,2023,20(15):159-162.

[20]李艾琳,王学文,王金荣,等.针刀联合温针灸治疗神经根型颈椎病气滞血瘀证的临床观察[J].针刺研究,2022,47(10):914-917,926.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/79118.html