【摘要】目的:探讨基于“肝主疏泄”理论针刺调“肝”在治疗肝郁型失眠中的作用。方法:选取2021年12月—2023年5月福清市医院收治的60例肝郁型失眠患者作为研究对象。根据治疗方法的差异,将其分为常规组和观察组,各30例。常规组采用常规西药治疗,观察组则在常规组基础上基于“肝主疏泄”理论针刺调“肝”。比较两组的临床疗效、睡眠质量及安全性。结果:观察组总有效率为96.67%,显著高于常规组的80.00%,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗前,两组匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)各项评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组睡眠质量各项评分明显低于常规组,差异有统计学意义(P<0.05)。两组在治疗期间并无严重不良反应事件发生。结论:基于“肝主疏泄”理论针刺调“肝”治疗肝郁型失眠的临床效果显著,能够有效改善患者睡眠质量,具有较高的安全性。

【关键词】肝主疏泄,针刺治疗,肝郁型失眠,治疗效果

失眠是一种常见的睡眠障碍,严重影响患者的生活质量和健康状况[1]。中医认为,失眠与情绪紧张、肝气郁结密切相关[2]。肝郁型失眠即以肝气郁结为主要病机,表现为情绪烦躁、易怒、胸闷、头痛、失眠等症状[3]。因此,针对肝郁型失眠的治疗中,疏泄肝气成为关键。肝主疏泄是中医学中关于肝脏功能的重要理论之一。肝脏在中医学中被称为“将军”,主要负责疏泄气机、调畅情绪、平衡气血运行等功能[4]。正常情况下,肝气疏泄顺畅,气血运行平稳,人体的生理和心理状态得以维持。然而,当肝气郁结,疏泄功能受阻时,会出现情绪紧张、气血运行不畅等一系列症状,如肝郁型失眠。针刺疗法通过刺激特定的穴位,调节人体的气血运行,以达到治疗疾病的目的[5]。在治疗肝郁型失眠中,针刺疗法通过选择适当的穴位,刺激肝经、胆经的相关穴位,促进肝气的疏泄,改善情绪紧张、失眠等症状。因此,通过针刺疗法调节肝气的疏泄功能,对于治疗肝郁型失眠具有重要意义。研究表明,针刺疗法可以调节脑内神经递质的平衡,降低交感神经的兴奋性,增加副交感神经的活性,从而改善睡眠质量[6]。此外,针刺疗法还可以通过调节内分泌系统,增强机体的免疫功能,提高人体的抗病能力。这些作用机制为针刺治疗肝郁型失眠提供了理论基础。基于此,本研究将基于“肝主疏泄”理论探讨“肝”在针刺治疗肝郁型失眠中的作用,现报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2021年12月—2023年5月本院收治的60例肝郁型失眠患者作为研究对象。纳入标准:(1)均符合《中国成年人失眠诊断与治疗指南(2017版)》[7]中失眠的诊断标准,包括失眠并伴有早醒多梦、易醒、睡眠时间短、入睡困难、记忆力下降、精神恍惚、醒后难以入睡、白天困顿及疲倦无力等临床症状,持续时间>1个月,对睡眠质量感到严重不满,且症状对工作及生活造成了严重影响;(2)符合肝郁型失眠的诊断标准,主要症状包括入睡困难、睡眠时间短暂、醒后难以入睡、梦语、多梦、翻身频繁,次要症状包括情绪抑郁、心情低落、甚至急躁易怒、苔黄、头晕头痛、小便短赤、大便干燥、眼红耳鸣、两胁胀痛、口干口苦、舌质红等临床表现,主要症状至少具备1项,次要症状在3项及以上[8];(3)入睡时间>30 min,夜间醒次数>2次/晚,总睡眠时间<6 h,满足3项中至少1项,且症状持续时间≥1个月。排除标准:(1)伴有严重的心、肝、肾等器官性疾病;(2)伴有恶性肿瘤;(3)妊娠期或哺乳期;(4)伴有精神类疾病、认知功能障碍、无法正常言语沟通;(5)研究前2周服用药物助眠。根据治疗方法的差异,将其分为常规组和观察组,各30例。常规组男21例,女9例;年龄35~62岁,平均年龄(45.61±3.54)岁。观察组男20例,女10例;年龄34~65岁,平均年龄(45.91±3.62)岁。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。本研究通过医院医学伦理委员会审核批准执行;患者知情本次研究,并签署知情同意书。

1.2方法

常规组采用常规医药进行治疗。患者睡前30 min口服艾司唑仑片(安徽新和成皖南药业有限公司,国药准字H34023805,规格:1 mg)1 mg/次,1次/d;持续用药1个月。

观察组在常规组基础上实施基于“肝主疏泄”理论针刺调“肝”治疗。(1)评估与诊断:对患者进行全面的评估和诊断,确定失眠是否由肝郁引起。了解患者的病史、生活习惯、情绪状态及睡眠状况,以便确定肝郁型失眠的诊断。(2)准备针具与环境:针具选取0.30 mm×40 mm及0.25 mm×25 mm的一次性无菌针灸针,确保其清洁消毒;选择一个安静、舒适的治疗环境,保持室内温度适宜,光线柔和,确保患者放松舒适。(3)定位穴位:根据“肝主疏泄”的理论,确定太冲、合谷、肝俞、行间4个穴位,太冲位于足背第1、2跖骨间,跖骨结合部前方凹陷处;合谷位于手部第1、2掌骨间,当第2掌骨桡侧的中点处;肝俞位于背部,第九胸椎棘突下,旁开1.5寸;行间位于足背第1、2趾间,趾蹼缘的后方赤白肉际处。(4)消毒:对所选穴位周围的皮肤进行消毒,一般采用75%医用酒精或碘伏进行消毒,预防感染。(5)针刺操作:①患者先取俯卧位,医者常规消毒后,取0.30 mm×40 mm一次性无菌针灸针刺入肝俞,针尖向脊柱方向略向下斜刺,进针深度约1寸,行提插捻转,以局部酸胀为度,每穴行针约1 min后,将针拔出。②患者再取仰卧位,医者常规消毒后,取0.25 mm×25 mm一次性无菌针灸针刺入合谷、太冲、行间,合谷直刺或斜刺入皮下0.8~1.0寸,得气后留针;太冲以针尖斜向足心方向快速刺入约1.0寸,得气后捻转针柄,使针感向足心方向放射;行间直刺或斜刺入皮下0.5~1.0寸,得气后留针;在针刺过程中,观察患者的反应,询问是否有不适感,如有异常情况,应立即停止针刺,并进行相应处理。(6)留针与刺激:在完成针刺后,保持针在穴位内留置一段时间,一般为20~30 min,在此期间,可适时进行提插捻转泻法刺激穴位,增强刺激效果,根据患者的反应和病情需要,调整刺激强度和留针时间。(7)出针与护理:留针时间结束后,缓慢将针拔出,注意轻柔操作,避免损伤皮肤,拔出针后,用消毒棉球轻轻按压穴位周围皮肤,避免出血或瘀血,嘱咐患者保持轻松状态,避免剧烈运动和过度劳累。(8)疗程:治疗1次/d,5 d为1个疗程,疗程之间间隔2 d,连续治疗4个疗程,在治疗过程中,密切关注患者的反应和变化,根据具体情况调整治疗方案,并对患者失眠状况进行评估。

1.3观察指标及评价标准

(1)临床疗效:根据中医病症诊断疗效标准对临床疗效进行评估,若患者睡眠状况得以完全恢复,则评定为痊愈;若失眠症状得到一定程度的改善,则评定为有效;若失眠状况无明显改善,则评定为无效[9];总有效率=(痊愈+有效)例数/总例数×100%。(2)睡眠质量:两组治疗前后采用匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)对患者的睡眠质量进行评估。PSQI由睡眠效率、睡眠时间、睡眠质量、入睡时间、睡眠障碍、日间功能障碍及催眠药物等7个项目,各项目分按0~3分进行计分,总分范围为0~21分,本研究剔除催眠药物评分,评分越低,睡眠质量越好[10]。(3)不良反应发生率:记录两组治疗期间不良反应发生情况,其中包含恶心呕吐、头疼、发热等。

1.4统计学处理

本研究数据采用SPSS 25.0统计学软件进行分析和处理,计量资料以(x-±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

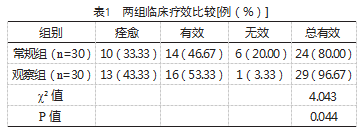

2.1两组临床疗效比较

观察组总有效率为96.67%,显著高于常规组的80.00%,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

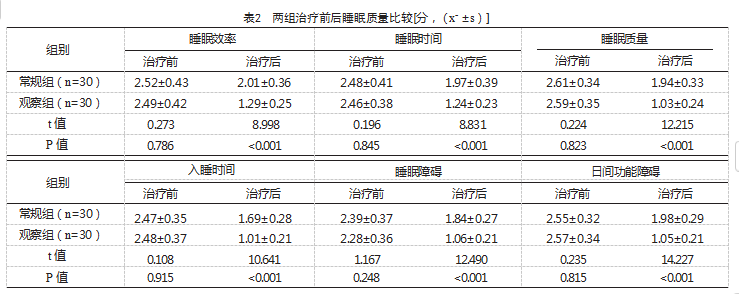

2.2两组治疗前后睡眠质量比较

治疗前,两组睡眠质量各项评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),治疗后,观察组睡眠效率、睡眠时间、睡眠质量、入睡时间、睡眠障碍、日间功能障碍评分均低于常规组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3两组不良反应发生情况

两组治疗期间并无严重不良反应发生,仅常规组发生2例发热,经医护人员及时干预,情况得以控制。

3讨论

睡眠作为人体的基本生命活动,对人体的健康和生命安全起着至关重要的作用[11]。自古以来,我国医家认为,七情内伤是导致失眠的主要病因之一,七情即喜、怒、忧、思、悲、恐、惊,这些情绪的过度波动,可直接影响到心、肝、脾、肾等脏器的正常功能,进而导致失眠。在中医理论中,失眠的病机属于阴阳失调和营卫失和[12]。阴阳失调,指的是人体内的阴阳两极失衡,阴不足则阳过剩,导致失眠;营卫失和是指人体的气血循环不畅,无法滋养全身,也会影响睡眠质量。肝脏在中医理论中有着重要的地位,主要负责疏泄、调畅气机和情志。肝脏藏血,可以滋养神魂,使人心神安定。魂,是人的精神活动之一,发自心脏,但受肝脏调控。肝脏的失调,会导致魂的活动失调,从而影响人的睡眠。现代社会,社会节奏加快,竞争激烈,人们面临的学习、工作、生活压力越来越大,过度思虑、紧张、焦虑等不良情绪成为失眠的重要致病因素。因此,现代医家在治疗失眠时,往往将疏肝解郁作为首选方法。针刺是一种通过使用针具刺激人体穴位来达到治疗疾病效果的中医治疗方法,其作用机制是通过刺激穴位,激发经气,调节人体气血、脏腑功能,从而达到治疗疾病的目的[13]。肝郁型失眠是由于情绪压力、焦虑、抑郁等原因导致肝气郁结,影响睡眠质量的一种疾病。针刺可以通过调节肝气、舒缓情绪、改善睡眠环境等方式,缓解失眠症状。

本研究结果显示,观察组总有效率显著高于常规组,提示,针刺联合西医治疗,临床效果更加显著,与姬霞等[14]研究结果相似。分析其原因,可能与以下几点有关。(1)综合治疗优势:针刺作为一种传统的中医疗法,通过刺激人体穴位,调和气血、平衡阴阳,从而达到治疗疾病的目的,西医治疗则注重病因和病理机制的探究,采用相应的药物和治疗方法,两者结合,既针对病因进行深入治疗,又调和身体内在平衡,从而达到更好的治疗效果。(2)针对肝郁型失眠的特性:肝郁型失眠患者多因情绪波动、焦虑、抑郁等导致失眠,针刺能够直接作用于相关穴位,疏肝解郁、安神定志,有效缓解情绪问题,从而改善睡眠质量。(3)调节神经递质和激素水平:针刺可调节神经递质和激素水平,如降低血清去甲肾上腺素(NE)含量,提高5-羟色胺水平和脑源性神经营养因子(BDNF)的基因表达水平,有助于从根本上改善失眠症状。本研究还显示,经治疗后,常规组的睡眠质量各指标评分明显高于观察组,提示,针刺联合西医治疗肝郁型失眠,能够显著改善患者睡眠质量,与陈贝等[15]研究结果一致。究其原因:首先,针刺作为一种中医治疗方法,可通过刺激特定的穴位来疏通经络、调节气血运行,在治疗肝郁型失眠中,选择太冲、合谷、肝俞、行间等穴位进行针刺,可以直接作用于相应经脉,疏泄肝郁。太冲是足厥阴肝经的原穴,可疏肝理气,且与合谷相配为四关,双合谷、双太冲开四关,调节气机升降,两穴相配一阴一阳,一脏一腑,太冲属少气多血厥阴经,属阴主血,重浊下降,偏于调血,合谷属多气多血阳明经,属阳主气,清轻升散,偏于调气,太冲与合谷相配,气血同源,升降相因,上下互配,阴阳相济。肝俞穴为“肝”的背俞穴,针刺之可疏肝解郁,使阴阳调和、气机舒畅,从而达到治疗失眠的作用。行间为足厥阴肝经的荥穴,可清肝泻火助眠。通过针刺这些穴位,可以调节肝气的运行,改善肝郁型失眠。其次,针刺疗法还可以调节神经系统的功能,促进脑内神经递质的平衡,失眠常与情绪不稳定、压力过大等因素相关,而肝郁型失眠更是与肝气郁结、情绪烦躁等紧密相关,针刺可以刺激穴位,通过神经传导调节脑内神经递质的平衡,从而缓解情绪不稳定、压力过大的症状,帮助患者放松身心,更容易入睡。此外,针刺疗法还能够促进睡眠质量的提高,失眠常伴随着睡眠质量差、浅睡、易醒等问题,针刺可以调整人体的生物钟,促进正常的睡眠节律,通过刺激特定的穴位,调整脑内分泌系统的功能,使其恢复正常的睡眠规律,可帮助患者建立良好的睡眠习惯,提高睡眠质量。最后,针刺联合西医治疗可综合治疗失眠的多个方面,西医治疗可以通过药物、心理治疗等方式,改善失眠的根本原因,如焦虑、抑郁等,针刺作为辅助治疗方法,可以在西医治疗的基础上,进一步调节肝气、舒缓情绪,提高治疗效果。本研究还显示,两组在治疗期间并无严重不良反应发生,说明针刺治疗肝郁型失眠具有较高的安全性,与付慧中等[16]研究结果相似,究其原因:首先,针刺是一种非药物治疗方法,不会产生药物的副作用,相比于西医药物治疗,针刺疗法不需要患者长期依赖药物,避免了药物的不良反应和依赖性。其次,针刺疗法具有个体化的特点,针刺疗法根据患者的病情、症状、体质等进行个体化的调整,减少了不适应或过度刺激的可能性。此外,针刺治疗需要经过专业的培训和认证,操作者具备丰富的知识和经验,能够准确地找到穴位、施展正确的针刺技术,在操作过程中,严格遵守无菌操作,减少了感染的风险。最后,针刺治疗具有温和的疗效,针刺治疗是通过刺激穴位来调节人体的生理功能,相对于药物治疗而言,疗效较为温和。

综上所述,针刺调“肝”在治疗肝郁型失眠的临床效果显著,能够有效改善患者睡眠质量,具有较高的安全性。

参考文献

[1]陈玉静,黄小波,王倩,等.脑康Ⅱ号联合中药穴位敷贴对老年失眠病人睡眠质量和生活质量的影响[J].中西医结合心脑血管病杂志,2022,20(12):2156-2159.

[2]李惠真,杜娅,张润发,等.深圳地区绝经前后不寐患者体质类型及失眠程度与情绪障碍的相关性研究[J].广州中医药大学学报,2023,40(2):290-294.

[3]傅健.傅灿冰验方首珍汤加味治疗肝郁型失眠经验[J].四川中医,2022,40(7):10-12.

[4]宋梧桐,曹洪欣.从“将军之官”解析肝脏体用病机及其在中风中的应用[J].中国民间疗法,2023,31(20):1-4.

[5]季杰,王艳威.郑氏“温通针法”针刺风池穴治疗头面五官疾病的研究进展[J].中西医结合心脑血管病杂志,2022,20(12):2220-2223.

[6]姜泽飞,岳广晴,贾宏彬,等.“活血散风”针刺法治疗高血压病的机制研究概况[J].针灸临床杂志,2022,38(1):95-99.

[7]中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会睡眠障碍学组.中国成人失眠诊断与治疗指南(2017版)[J].中华神经科杂志,2018,51(5):324-335.

[8]肖贝,周仲瑜,董莉,等.阴阳调理灸联合耳穴揿针治疗围绝经期失眠47例[J].中国针灸,2021,41(12):1347-1348.

[9]李国锐.《中医病症诊断疗效标准》出台[J].标准化信息,1995(2):5.

[10]谢晓敏,曹雪梅,吴泽婷,等.针灸联合四君子汤合四逆散加减对肝郁脾虚型失眠患者睡眠质量,睡眠时间的影响[J].陕西中医,2023,44(10):1456-1460.

[11]刘峰,朱兰兰,王旭.重庆市大学生抑郁状态和睡眠质量与龋齿发生的相关性[J].中国学校卫生,2023,44(7):1080-1083.

[12]彭彬,王国为,谷劼楠,等.基于“阳气升降圆运动”探讨失眠的四时病机及治法[J].中医杂志,2023,64(21):2192-2196.

[13]刘鹏,徐联洋,彭昭文,等.针刺联合穴位贴敷治疗恶性肠梗阻的临床疗效及安全性评价[J].现代中医临床,2022,29(2):13-18.

[14]姬霞,张翊一.针刺联合四逆散治疗肝郁脾虚型失眠患者临床疗效分析[J].贵州医药,2023,47(6):878-879.

[15]陈贝,王昆秀,张艳琳,等.解郁调神针法治疗肝郁气滞型失眠的临床疗效观察[J].中华中医药杂志,2022,37(9):5530-5533.

[16]付慧中,方月龙,蔡树河,等.浅针联合艾司唑仑治疗肝郁化火型失眠患者的随机对照试验[J].针刺研究,2022,47(12):1107-1112.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/79044.html