【摘要】目的:分析2019-2022年泉州市围产儿死亡现状。方法:选取2019—2022年泉州市妇幼保健院21 332例围产儿。收集围产儿、孕产妇信息。分析围产儿死亡情况及死亡原因。分析不同产妇年龄、产妇居住地、胎儿性别、胎数、胎儿孕周及出生体重围产儿死亡率。分析死亡围产儿妊娠合并症及并发症情况。结果:2019—2022年存活围产儿21 076例,死亡围产儿256例(包含死胎死产数233例,新生儿死亡23例),围产儿死亡率为12.0‰。围产儿死亡原因主要为:出生缺陷186例(72.7%)、脐带因素30例(11.7%)、出生窒息18例(7.0%)、早产14例(5.5%)、宫内感染4例(1.6%)。低龄组围产儿死亡率最高,为29.2‰。不同产妇年龄围产儿死亡率比较,差异有统计学意义(P<0.05)。乡村围产儿死亡率约是城镇围产儿死亡率的1.43倍。性别不明的围产儿死亡率明显高于男女性别,差异有统计学意义(P<0.05)。双胎及多胎围产儿死亡率明显高于单胎,差异有统计学意义(P<0.05)。围产儿中早产死亡率明显高于足月、过熟儿,差异有统计学意义(P<0.05)。低体重围产儿死亡率明显高于正常、超常体重围产儿,差异有统计学意义(P<0.05)。256例死亡围产儿中,伴有妊娠合并症或并发症者44例,占17.2%;无合并症或并发症者212例,占82.8%。结论:2019年—2022年泉州市围产儿死亡率呈现逐年增加的趋势,出生缺陷是泉州围产儿死亡的主要原因,根据围产儿死亡相关因素分析(孕妇年龄、胎儿体重、胎数等)结果,开展婚前孕前体检,提高产筛与诊断水平,可以减少出生缺陷发生率,从而降低围产儿死亡率。

【关键词】围产儿死亡,出生缺陷,保健管理

围产儿死亡率与5岁以下儿童、婴儿死亡率、孕产妇死亡率等指标是国际上公认的基础健康指标,也是衡量经济社会发展和人类发展的重要综合性指标之一[1]。同时掌握辖区妇女儿童健康状况是各级妇幼保健机构的重要管理职责[2]。本研究旨在对2019—2022年泉州市围产儿死亡情况进行分析,进一步明确围产儿死亡的危险因素和重要原因,进而采取更加有效、有针对性的干预措施,进一步降低全市乃至全省的围产儿死亡率,从而使妇女儿童健康权益得到有效保障。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2019—2022年泉州市妇幼保健院21 332例围产儿。围产儿死亡报告个案卡由省属单位统一制定和规范;围产儿死亡包括妊娠满28周至出生后7 d(包括7 d内)死亡的死胎、死产儿、新生儿死亡。各临床科室指定专门负责人收集。2019—2022年医院围产儿出生相关数据(如居住地、性别、孕产次、出生体重等)由病案室、信息科、易联众系统提供支持。本研究经医院医学伦理委员会批准,患者或家属知情同意本研究。

1.2方法

采用统一编制的《围产儿死亡信息报告卡》对围产儿、孕产妇信息进行收集,包含产妇年龄、产妇居住地,胎儿性别、胎数、孕周、出生体重、妊娠合并症/并发症等,最后将填报资料进行汇总、分析。

1.3观察指标及评价标准

分析围产儿死亡情况及死亡原因。分析不同产妇年龄、产妇居住地、胎儿性别、胎数、胎儿孕周及出生体重围产儿死亡率。分析死亡围产儿妊娠合并症及并发症情况。围产儿死亡包括妊娠满28周至出生后7 d(包括7 d内)死亡的死胎、死产儿、新生儿死亡。围产儿死亡率=(孕28周以上死胎死产数+生后7 d内新生儿死亡数)/总围产儿例数×1 000‰。

1.4统计学处理

本研究数据采用SPSS 20.0统计学软件进行分析和处理,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1围产儿死亡情况分析

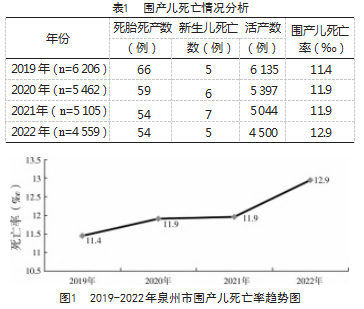

2019—2022年存活围产儿21 076例,死亡围产儿256例(包含死胎死产数233例,新生儿死亡23例),围产儿死亡率为12.0‰,见表1、图1。

2.2围产儿死亡原因分析

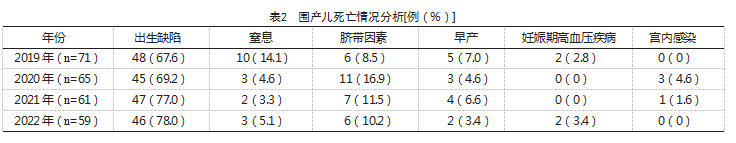

围产儿死亡原因主要为:出生缺陷186例(72.7%)、脐带因素30例(11.7%)、出生窒息18例(7.0%)、早产14例(5.5%)、宫内感染4例(1.6%),妊娠期高血压疾病4例(1.6%),且因出生缺陷导致围产儿死亡的占比逐年升高,见表2。出生缺陷是围产儿死亡的主要原因,其中颅脑畸形55例(29.6%)、染色体异常44例(23.7%)、心脏畸形44例(23.7%)、骨骼系统畸形9例(4.8%)、胸腹腔积水8例(4.3%)、唇腭裂7例(3.8%)、其他19例(10.2%)。

2.3不同产妇年龄下围产儿数围产儿死亡率比较

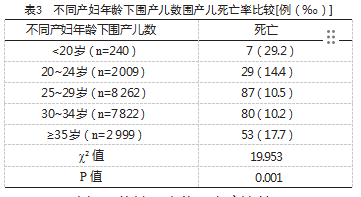

低龄组围产儿死亡率最高,为29.2‰。不同产妇年龄围产儿死亡率比较,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

2.4不同产妇居住地围产儿死亡率比较

2019—2022年产妇居住地为城镇的围产儿数11 306例(53.0%),围产儿死亡113例(44.1%),城镇围产儿死亡率10.0‰;产妇居住地为乡村的围产儿数10 026例(47.0%),围产儿死亡143例(55.9%),乡村围产儿死亡率14.3‰,乡村围产儿死亡率约是城镇围产儿死亡率的1.43倍。两者比较差异有统计学意义(χ2=8.945,P<0.05)。

2.5不同胎儿性别围产儿死亡率比较

2019—2022年男性围产儿共11 716例(54.9%),死亡135例,男性围产儿死亡率11.5‰;女性围产儿共9 604例(45.0%),死亡120例,女性围产儿死亡率为12.5‰;性别不明共12例(0.06%),死亡1例,死亡率为83.3‰。男女性别围产儿死亡率比较,差异无统计学意义(χ2=0.422,P>0.05)。性别不明的围产儿死亡率明显高于男女性别,差异有统计学意义(χ2=5.393、4.840,P<0.05)。

2.6不同胎数围产儿死亡率比较

2019—2022年出生的单胎围产儿共19 731例(92.5%),其中死亡围产儿228例,单胎围产儿死亡率11.6‰;双胎及多胎围产儿1 601例(7.5%),其中死亡围产儿28例,双胎及多胎围产儿死亡率17.5‰。双胎及多胎围产儿死亡率明显高于单胎(χ2=8.257,P<0.05)。

2.7不同孕周、出生体重围产儿死亡率比较

2019—2022年出生的围产儿孕周分成3组,早产儿2 834例(13.3%),死亡围产儿230例,围产儿死亡率81.2‰;足月儿16 728例(78.4%),死亡围产儿26例,足月儿死亡率1.6‰;过熟儿1 770例(8.3%),死亡围产儿0例,过熟儿死亡率0。围产儿中早产死亡率明显高于足月儿、过熟儿,差异有统计学意义(χ2=1 458.294,1 189.008,P<0.05)。

2019—2022年出生的围产儿体重分成三组,其中低体重(<2 500 g)3 537例(16.6%),死亡围产儿217例,围产儿死亡率61.4‰;正常体重(2 500~4 000 g)17 351例(81.3%),死亡围产儿39例,围产儿死亡率2.2‰;超常体重(>4 000 g)444例(2.1%),死亡围产儿为0例,围产儿死亡率0。低体重围产儿死亡率明显高于正常、超常体重围产儿,差异有统计学意义(χ2=977.598,28.814,P<0.05)。

2.8死亡围产儿妊娠合并症、并发症情况

256例死亡围产儿中,伴有妊娠合并症或并发症者44例,占17.2%;无合并症或并发症者212例,占82.8%。

3讨论

我国泉州市从2019—2022年围产儿死亡率呈现出逐年增加的趋势[3-4]。在死亡的围产儿256例当中包含了死胎死产数233例及新生儿死亡例数23例。2019—2022年本院监测的围产儿死亡率高达11.4‰~12.9‰,且逐年升高,因本院属于市级三级专科妇幼、儿童医院,承担着全市所有妇女儿童健康的重大职责,大量接收下级医院转诊上来的有合并症、并发症的孕产妇,也下转大量正常妊娠的孕产妇到基层医院,本院每年监测的围产儿死亡数全市最多,高围产儿死亡率的情况也符合全国三级医院的功能定位和贴合分级诊疗趋势和政策[5]。从围产儿的死亡原因进行分析,围产儿死亡最常见原因依次为出生缺陷、脐带因素、出生窒息、早产、宫内感染,前五位死亡原因占总死亡的95%以上,研究死亡原因对降低围产儿死亡有积极意义[6]。特别是出生缺陷导致的围产儿死亡占比最高,另外脐带因素、出生窒息也是围产儿死亡重要因素,两者本质上是胎儿宫内缺氧,而很多妊娠合并症、并发症可以导致胎儿缺氧,如胎盘异常(前置胎盘、胎盘早剥、胎盘过熟)、产前出血、妊娠期高血压疾病、妊娠合并心脏病[7-9]。且监测年份内有逐年升高趋势,一部分原因是医院的产前筛查能力不断提升,可以检查出更多细微、隐匿的缺陷,另一部分原因是随着社会经济的发展和物质生活水平的提高,孕产妇对胎儿健康的要求和需求明显提高,有轻微的缺陷就可能导致孕产妇选择引产放弃胎儿;为此出生缺陷监测工作显得尤为重要,全市甚至全省范围内都要进一步开展和完善出生缺陷工作,一方面做好孕前的健康管理,从源头上杜绝缺陷的发生,一方面加强孕前保健,普及产前筛查和诊断,做到早发现、早诊断、早治疗[8]。另一方面要开展新生儿疾病筛查工作,如此构建、完善三级预防体系[9]。为降低围产儿死亡率提供有力支撑。从孕前到产后全方面、高质量的保健和管理,是降低围产儿死亡率的重要措施。

围产儿死亡率还和产妇年龄有一定的关系,研究表明低龄组的围产儿死亡率最高。早产儿因各个系统发育不全,容易导致围产儿的死亡,胎龄越小、体重越低,死亡率越高;致死的因素是多方面的,主要是肺部发育不全,导致呼吸窘迫综合征与感染有关[10-11]。为此要加强早产儿的管理,预防早产是第一步,通过做好孕期保健、重视孕期保健预防早产、及时发现早产征兆,先兆早产及时就医,通过合理的非药物和药物治疗,可以有效减少早产儿的出生,其次就是要加强早产儿保健、救治工作,提高早产儿的存活率和生存质量。

本研究发现围产儿死亡的危险因素还和产妇所居住的地区有一定的关系,城镇居民文化水平、经济水平及卫生保健水平均高于乡村地区,卫生保健政策以及卫生费用投入上应更加向基层倾斜,努力缩短城乡差距;从死亡围产儿的性别分析则不具备显著差异性,双胎及多胎围产儿死亡率高于单胎,研究发现胎数越多、孕产妇有合并症,并发症发生率越高[12]。以及随着不孕不育率的上升及生殖辅助技术水平的不断提高,孕产妇多胎数的情况增多[13]。可能进一步增加围产儿死亡的风险。本研究也提示早产围产儿死亡率要显著高于正常足月儿及过熟儿死亡率。维持正常的出生孕周(特别是预防早产)、出生体重均是降低围产儿死亡的关键措施。

综上所述,围产儿死亡的原因和危险因素不是单一的,而是多方面的[14]。面对众多原因和危险因素,需要进一步贯彻落实妇幼保健三级预防体系,以市级妇幼为龙头,完善优化三级妇幼健康服务网络,加强孕产妇和围产儿保健,从而提高孕产妇健康水平、降低围产儿婴儿死亡率。

参考文献

[1]国家卫生健康委员会.《母婴安全行动提升计划(2021—2025年)》文件解读[J].中国实用乡村医生杂志,2022,29(2):14.

[2]高宝兰.提升妇幼健康能力惠民生[J].人口与健康,2023(7):72-73.

[3]谢明坤,李根霞.降低围产儿死亡率的安全策略[J].中国计划生育和妇产科,2022,14(4):29-31,35.

[4]林英英,张蓉华,修晓燕,等.2019年福建省围生儿死亡情况分析[J].中国当代医药,2020,27(36):98-101.

[5]尹庄.三级妇幼专科医院学科建设中若干问题探讨[J].中国医疗管理科学,2022,12(4):51-54.

[6]程诗洋,张佳琪,陈莉,等.全面二孩政策实施前后上海市某区围产儿死因及相关因素分析[J].上海预防医学,2022,34(3):231-234.

[7]陈少稚.2009-2019年绍兴市围产儿死亡监测分析[J].中国优生与遗传杂志,2020,28(7):866-869.

[8]贺丹.孕早中期孕妇联合产前筛查与产前诊断对预防出生缺陷的实用价值研究[J].婚育与健康,2023,29(12):7-9.

[9]王俊,朱静敏,刘颖.中国公共卫生体系与医疗服务体系融合协同机制研究[J].公共管理与政策评论,2022,11(2):65-73.

[10]倪丽君,卢孟君.影响围产儿死亡的危险因素分析[J].现代实用医学,2021,33(4):537-539.

[11]倪文泉,陈名武,潘家华,等.98例早产儿死亡原因分析[C]//浙江省医学会围产医学分会,上海市医学会围产医学分会,江苏省医学会围产医学分会,安徽省医学会围产医学分会.2019长三角围产医学学术会议暨浙江省围产医学学术大会论文汇编.[出版者不详],2019:412-413.

[12]杨彩霞,李静,张妍,等.我国孕产妇妊娠合并症/并发症发生情况及其影响因素[J].国际妇产科学杂志,2023,50(3):343-348.

[13]苏敏.辅助生殖技术中移植胚胎数目、级别与妊娠结局关系的探讨[D].太原:山西医科大学,2021.

[14]王丽,杨霓,周军.基于保健与临床相融合的妇幼健康服务模式探索[J].中国公共卫生管理,2023,39(4):502-506.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/78990.html