SCI论文(www.lunwensci.com):

【摘要】目的 探讨中药面膜联合耳穴埋籽在痤疮患者皮肤修复中的治疗效果,以及对患者皮肤屏障功能、创面恢复时间的影响。 方法 选取 2020 年 8 月至 2022 年 10 月苏州市中医医院收治的 90 例痤疮患者,以随机数字表法分组。对照组(45 例)患者采用异维 A 酸软胶囊口服联合红霉素乳膏外用进行治疗,观察组(45 例)患者采用中药面膜结合耳穴埋籽治疗。 1 个月后评价两组临床疗效,对比 两组患者治疗前后的皮肤屏障功能指标和创面恢复时间,以及并发症发生情况。结果 观察组患者总有效率高于对照组,但经比较,差 异无统计学意义(P>0.05 ); 与治疗前比, 治疗后两组患者皮肤水分丢失量、黑色素指数、红斑指数均降低, 且观察组较对照组更低, 皮 肤弹性指数均升高,且观察组较对照组更高;观察组患者结痂脱落时间、皮损消退时间均短于对照组(均 P<0.05 );两组患者并发症总 发生率经比较, 差异无统计学意义(P>0.05 )。结论 中药面膜联合耳穴埋籽在痤疮患者皮肤修复的治疗中有着较好的应用价值, 可改善 患者皮肤屏障功能,促进患者皮肤修复。

【关键词】中药面膜; 耳穴埋籽; 皮肤修复; 修复

皮肤是人体最重要的器官之一,能够有效保护体内 组织和器官不受外部因素影响,当皮肤因为外伤或者其他 因素受到伤害时,会出现皮肤感染。痤疮是一种常见皮肤病,是由毛囊皮脂腺的慢性炎症引起,具有病程长的特 点。痤疮患者整体皮肤比较粗糙,会形成单个或多个病 灶,以粉刺、丘疹、脓疱等为主要临床特征,常伴皮脂溢出。临床常采取西医治疗措施治疗痤疮,如异维 A 酸软 胶囊、红霉素软膏等,这些药物可减少皮脂生成,促进皮 肤的正常新陈代谢,减轻面部炎症,但不不良反应相对较 多。中医认为,痤疮属“酒刺”“粉刺”等范畴,古今医 学推行中医外治法治疗痤疮,如散剂、中药熏洗剂、面 膜、凝胶剂等外用药物均取得良好效果 [1] 。使用中药面膜 是一种新型痤疮治疗方法,有研究表明,对于痤疮患者而 言,中药面膜可清脂除垢、活血散瘀,有助于患者皮肤康 复 [2] 。痤疮是体内阳热偏盛,血热外壅,气血瘀滞;或肺 胃积热,血随热行;或肝气郁结,肾阴亏虚,气机壅滞 导致,耳穴埋籽是将王不留行籽粘贴于耳穴处,适度按压 相关穴位,该方法简单易行且安全有效,并可起到疏肝解 郁、活血化瘀、散风清肺的作用 [3] 。鉴于此,本研究旨在 探讨中药面膜联合耳穴埋籽在痤疮患者皮肤修复的治疗效 果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取 2020 年 8 月至 2022 年 10 月苏州市 中医医院收治的 90 例痤疮患者,以随机数字表法分组。 对照组(45 例)患者中病程 1~7 个月,平均(5.79±1.03) 个月;年龄 16~22 岁,平均(18.30±2.25 )岁;男性 21 例,女性 24 例。观察组患者中病程 1~8 个月,平 均(5.91±1.05 )个月;年龄 15~21 岁,平均(17.97± 2.29 )岁;男性 22 例,女性 23 例。两组患者一般资料 比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间有可比性。诊 断标准:西医诊断参照《中国痤疮治疗指南(2019 修订 版)》[4] 中的标准,中医诊断参照《痤疮(粉刺)中医治疗 专家共识》 [5] 中关于“粉刺”的相关诊断标准。纳入标准: ①符合上述诊断标准;②治疗依从性较高;③未出现皮肤 过敏的情况;④在 3 个月之内未参加过其他的临床试验。 排除标准:①合并其他严重慢性疾病;②存在精神类疾 病,无法正常沟通与交流;③脸部出现明显结痂。本研究 经苏州市中医医院医学伦理委员会批准,且患者及家属均 已签署知情同意书。

1.2 治疗和护理方法

1.2.1 治疗方法 对照组患者使用异维 A 酸软胶囊(重 庆华邦制药有限公司,国药准字 H20113060,规格: 10 mg)口服联合红霉素软膏 [ 国药集团三益药业(芜湖) 有限公司,国药准字 H34020307,规格: 1%] 涂抹治疗, 异维 A 酸软胶囊起始剂量为 0.5 mg/(kg ·d),分成两次 服用。红霉素乳膏涂在患者脸部病灶部位,每次取适量, 2 次 /d。观察组患者使用中药面膜联合耳穴埋籽的方式进 行治疗。中药面膜方剂组成:黄芩、丹参、黄连、芦荟、 双花、茯苓、白芨、当归、姜黄、丹皮各 10 g,杏仁、白花蛇草各 15 g。将这些药材的粉末混合均匀,随后加入水 调成糊状。清洗干净患者面部,将调和好的糊状面膜均匀 地涂到患者面部,20 min 后,用压舌板刮除面部大部分中 药面膜,并用清水清洗干净。1~2 次 / 周,1 周为 1 个疗程, 持续 4 个疗程。耳穴埋籽:取穴:耳背肺、肾上腺、内分 泌、大肠等处穴位,若有风疹,取胸穴;若有心烦失眠, 取心穴、神门穴。观察患者耳部情况,进行消毒后辨证取 穴,将粘有王不留行籽的耳穴贴敷于相应穴位,每个穴位 按压 1~2 min,两耳交替按压,每天按压 3~5 次。每 3 天 更换 1 次耳穴贴。1 周为 1 个疗程,持续 4 个疗程。治疗 期间每日早晚温热水洗脸 1 次;忌用粉类、油脂类护肤美 容化妆品,忌用含激素成分的霜剂和软膏;禁食或少食高 糖、高脂类食物及牛奶。

1.2.2 护理方法 ①面部护理。治疗前用消过毒的毛巾擦 拭患者面部,保证面部清洁,将患者面部痤疮挤干净,用 双氧水清洗伤口,并用无菌纱布浸润稀释庆大霉素湿敷于 伤口位置。②饮食护理。治疗期间嘱患者禁食或少食高 糖高脂类食物、辛辣刺激性食物、腌制食物及牛奶,多 食用新鲜的水果和蔬菜。③心理护理。入院后对患者进行 健康宣教,告知患者痤疮的诱发因素、护理方式以及注意 事项,同时积极主动与患者进行沟通和交流,对患者持关 心、鼓励的态度,消除患者负面情绪。

1.3 观察指标 ①临床疗效。共分为显效、有效以及无 效。显效标准:患者面部结痂完全脱落,且愈合良好,皮 肤平整,无斑点及色素沉着;有效标准:患者面部结痂仍 未脱落,且愈合一般,皮肤平整度较好,有少量斑点及色 素沉着;无效标准:患者面部结痂脱不脱落,且愈合效 果不佳,斑点、色素沉着等症状未见明显改善 [6] 。总有效 率 = 显效率 + 有效率。②皮肤屏障功能。使用皮肤测试 仪(台湾义统电子有限公司,型号:ET44M210)记录两组 患者治疗前和治疗 1 个月后皮肤水分丢失、黑色素指数、 红斑指数、皮肤弹性的情况。③创面恢复时间。观察记 录两组患者治疗 1 个月后结痂脱落时间和皮损消退时间。 ④并发症发生率。记录两组患者治疗 1 个月后皮肤感染、 发热、情绪不稳定等并发症的发生情况。

1.4 统计学方法 采用 SPSS 21.0 统计学软件分析数据, 计数资料以 [ 例 (%)] 表示,采用 χ2 检验,等级资料采 用秩和检验;计量资料经 S-W 法检验符合正态分布,以 ( x ±s) 表示,组间比较采用独立样本t 检验,治疗前后比 较采用配对t 检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

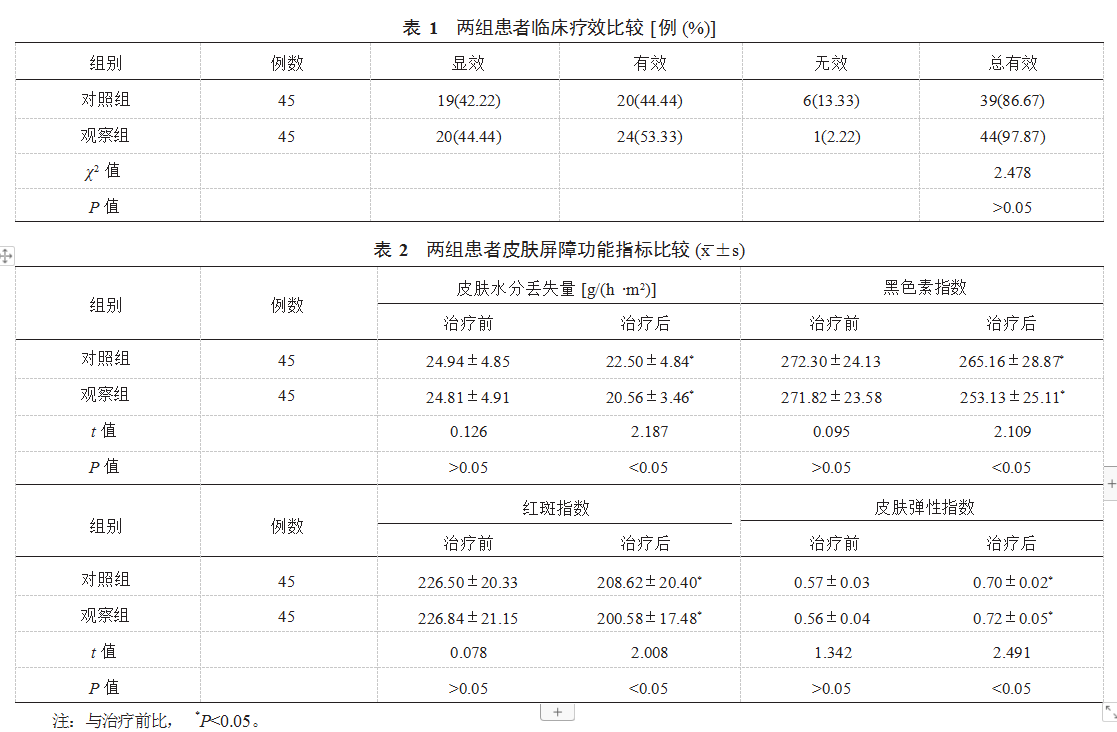

2.1 两组患者临床疗效比较 观察组患者总有效率高于对 照组,但经比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表 1。

2.2 两组患者皮肤屏障功能指标比较 与治疗前相比, 治疗 1 个月后两组患者皮肤水分丢失量、黑色素指数、红 斑指数均降低,且观察组低于对照组;两组患者皮肤弹性 均上升,且观察组高于对照组,差异均有统计学意义(均 P<0.05),见表 2。

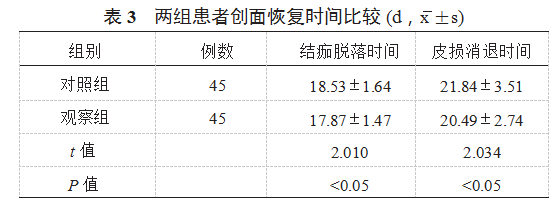

2.3 两组患者创面恢复时间比较 治疗 1 个月后,观察 组患者结痂脱落时间、皮损恢复时间均短于对照组,差异 均有统计学意义(均P<0.05),见表 3。

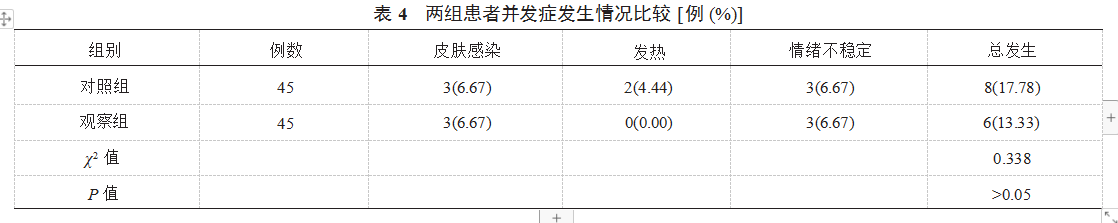

2.4 两组患者并发症发生情况比较 两组患者并发症总 发生率经比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表 4。

3 讨论

痤疮是临床上常见的皮肤性疾病,也被人称为粉刺、 暗疮等,属于毛囊皮脂腺的一种炎症,大多数情况下都会 痊愈。痤疮一般病程较长,患者皮肤粗糙,临床症状以粉 刺、丘疹、脓疱为主,部分患者还会出现皮脂溢出。作为 临床皮肤科中的常见疾病,痤疮常见于面部、颈部等位 置,痤疮出现在眼下部位,可能与肾脏、膀胱功能有关; 出现在脸颊部位,可能与胃的消化功能有关;出现在鼻子 周围,可能与大肠功能有关。临床常采取西医治疗措施治 疗痤疮, 异维 A 酸软胶囊可减少面部皮脂分泌, 在严重且 反复发作的难治性痤疮中疗效较好,但存在致畸风险;红 霉素软膏具有抗菌、抗炎的作用,但容易产生耐药性 , 因 此,仍需探寻更为安全有效的治疗方案。

中医认为,痤疮是体内阳热偏盛,血热外壅,气血瘀 滞导致;或因过食辛辣之物, 肺胃积热, 血随热行而发病; 还可由压力、紧张等情绪过盛,肝气郁结,肾阴亏虚,气机壅滞导致。《诸病源候论》当中明确提出,平素体弱, 不耐鱼虾劳腥等食物,胃肠机热,腑气不下,内不能泄, 外不能达,痤疮出现。素体血热是痤疮的发病根本,加之 饮食不洁和外邪侵袭等致病因素,导致体内湿热蕴结、肺 经风热、冲任失调,因此中医以疏通经络、活血化瘀、排 毒祛痘为主要治疗原则 [7]。

古今医学推行中医外治法治疗痤疮,如散剂、中药熏 洗剂、面膜、凝胶剂等外用药物均取得良好效果。中药面 膜是一种新型痤疮治疗方法,其中药材包含黄芩、丹参、 黄连、芦荟、双花、茯苓、白芨、当归、姜黄、丹皮、杏 仁、白花蛇草等,诸药合用可发挥清脂除垢、清除湿热、 活血散瘀、软坚散结之功效,同时通过吸水、封包,可增 加肌肤角质层的含水量,有助于患者皮肤康复[8]。耳穴埋籽 也是中医传统的治疗方法,具有清热泻火、调和气血的功 效。将王不留行籽刺入患者皮肤后,可对患者的耳部造成 刺激,促进血管收缩,加速血液循环,同时产生抗过敏反 应 [9] 。在耳穴的处方当中,肺、内分泌、面颊、神门、皮 质下、胃、肾上腺等均为治疗痤疮的常用穴位,肺穴能够 起到补肺、请泄肺热的作用,由于“肺主皮毛”的原因, 肺穴也可以称为美容穴;肝穴具有活血化瘀的功能,将其 与内分泌、皮质下的相关耳穴相配,可起到调节患者内分 泌的作用;各穴位结合取穴按压,可调节脏腑和各器官功 能,确保气血充足、经络畅通、脏腑平衡,从而帮助患者 皮肤恢复 [10]。本研究结果显示, 观察组患者总有效率高于 对照组,但经比较,差异无统计学意义,但皮肤水分丢失 量、黑色素指数、红斑指数低于对照组,皮肤弹性指数高 于对照组,提示中药面膜联合耳穴埋籽可提高痤疮患者临 床疗效,有效减少红斑和色素沉着,减少皮肤水分丢失, 提高皮肤弹性,促进患者皮肤屏障功能的恢复。

中药面膜可起抗炎、清脂、抑菌杀菌、活血通络之 效 [11] ,耳穴埋籽可调节脏腑阴阳,疏通经络气血,二者 联合可有效调节患者内分泌功能,帮助患者改善皮肤状 况 [12] 。现代医学认为,耳穴埋籽治疗痤疮的机制在于, 耳廓聚集着大量神经组织,耳轮四周有迷走神经和舌咽神 经,耳屏四周有耳颞神经,耳甲腔四周有面神经,耳穴受 到刺激后,提高了神经敏感性,从而加速血液循环,调节 神经、免疫、内分泌系统相互制衡发挥作用 [13] 。在治疗 的同时亦需要对患者加强护理,可以主动与患者沟通、交 流,重视对每一位患者的健康教育, 解除患者的精神负担, 克服不良心理,取得患者的密切配合,使患者保持良好的 心态,配合治疗,从而达到治愈的目的;同时面部护理和 饮食护理能帮助患者形成良好的生活习惯和健康的饮食习 惯,有助于提升患者生活质量,也可提升治疗效果 [14] 。 本研究结果显示,治疗后,观察组患者结痂脱落时间、皮损消退时间短于对照组,而两组并发症总发生率比较,差 异无统计学意义,提示中药面膜联合耳穴埋籽可促进皮肤 组织修复再生,加快结痂脱落,促进皮肤恢复,且安全性 良好。

综上,中药面膜联合耳穴埋籽在痤疮患者皮肤修复中 具有较好的应用价值,在临床上产生了良好的治疗效果, 保证了患者皮肤屏障功能的恢复,可有效改善患者皮肤状 况,且安全性良好。但本研究样本量较少,后续还需进一 步扩大样本量进行深入研究。

参考文献

[1] 陈勇 , 刘桂华 . 痤疮中医病因病机及治疗的研究进展 [J]. 中国当 代药 , 2018, 25(23): 34-36, 41.

[2] 裴悦 , 梁海莹 , 曾剑波 , 等 . 基于关联规则的痤疮中药面膜方用 药规律研究 [J]. 中国医药导报 , 2018, 15(28): 130-132,137.

[3] 陈智斌 , 陈梦雅 , 何亚男 , 等 . 火针、刺络拔罐联合王不留行 籽耳穴贴压治疗面部寻常痤疮 [J]. 中国美容医学 , 2023, 32(10):86-89.

[4] 中国痤疮治疗指南专家组 . 中国痤疮治疗指南 (2019 修订版 )[J]. 临床皮肤科杂志 , 2019, 48(9): 583-588.

[5] 中华中医药学会皮肤科分会 . 痤疮( 粉刺) 中医治疗专家共识 [J]. 中国中西医结合皮肤性病学杂志 , 2017, 16(4): 382-384.

[6] 柳文红 , 杨鹏斐 , 马伟民 , 等 . 桑枇芷翘方中药面膜治疗中度寻 常痤疮的疗效观察及对血清IFN-α、TNF-α 的影响 [J].甘肃医药 ,2022, 41(12): 1073-1075.

[7] 顾炜 , 张小卿 , 吴景东 . 从中医病因病机与常用药探讨痤疮的中 医治疗特色 [J]. 辽宁中医杂志 , 2016, 43(4): 739-742.

[8] 罗丽娜 , 刘利红 , 张静 , 等 . 红蓝光联合中药面膜治疗玫瑰痤疮 的临床观察 [J]. 湖南中医药大学学报 , 2017, 37(12): 1400-1403.

[9] 张敏 , 杨月 , 王丽 . 火针联合耳穴压籽治疗痤疮的疗效观察 [J]. 中医药信息 , 2016, 33(4): 97-98.

[10] 刘继洪 , 陈月娥 , 宋少英 , 等 . 多功能火针配合耳穴贴压治疗中 重度寻常性痤疮疗效观察 [J]. 上海针灸杂志 , 2016, 35(5): 555-557.

[11] 陈红霞 , 张虹亚 , 王建锋 , 等 . 纳晶微针联合中药面膜治疗痤疮凹 陷性瘢痕的临床疗效和安全性研究 [J]. 中华中医药学刊 , 2020,38(6): 214-217.

[12] 孙楠 , 钟晓明 , 董芮 , 等 . 祛斑退红中药面膜治疗痤疮炎症后 红斑及色素沉着的临床观察 [J]. 中华中医药杂志 , 2023, 38(8):3962-3968.

[13] 夏弋钦 , 李梦真 , 孔晨帆 , 等 . 仙人掌鲜品联合耳穴压丸治疗轻 度痤疮疗效观察 [J]. 西部中医药 , 2019, 32(3): 108-110.

[14] 周子群 . 护理干预对寻常性痤疮患者维持治疗依从性及复发率 的影响 [J]. 国际医药卫生导报 , 2015, 21(19): 2936-2939.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/75558.html