SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘要】目的 探讨针刀联合针灸对颈性眩晕患者椎动脉平均血流速度和脑血流灌注状态指标水平的影响。方法 选取 2020 年 11 月至 2022 年 9 月宁夏中医医院暨中医研究院收治的 92 例颈性眩晕患者,根据随机数字表法分为对照组( 46 例,给予针灸治疗)和观察 组( 46 例,给予针刀联合针灸治疗) ,两组患者均治疗 4 周。比较两组患者治疗 4 周后临床疗效,治疗前与治疗 2 、4 周后颈性眩晕症 状与功能评估量表( ESCV ) 评分, 治疗前、治疗 4 周后椎动脉平均血流速度和脑血流灌注状态指标水平。 结果 与对照组比, 治疗 4 周 后观察组患者临床总有效率升高;与治疗前比,治疗 2 、4 周后两组患者 ESCV 评分呈逐渐升高趋势,且治疗 2 、4 周后观察组高于对照 组;与治疗前比,治疗 4 周后两组患者左侧椎动脉平均血流速度( LVA ) 、右侧椎动脉平均血流速度( RVA ) 、基底动脉平均血流速度 ( BA )及相对脑血流量( rCBF ) 、相对脑血容量( rCBV )水平均升高,观察组高于对照组;与治疗前比,治疗 4 周后两组患者达峰时 间( TTP ) 、平均通过时间( MTT )均缩短,观察组短于对照组(均 P<0.05 )。 结论 针刀联合针灸治疗颈性眩晕有助于提高患者临床 疗效,改善椎动脉平均血流速度和脑血流灌注状态,促进颈椎功能恢复,临床应用效果显著。

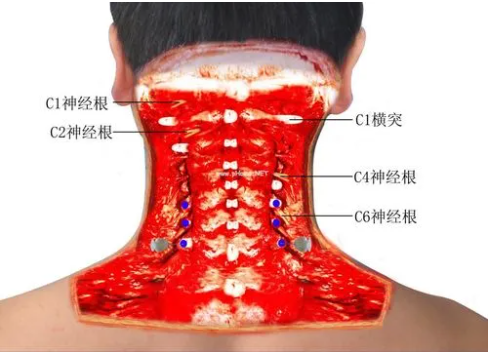

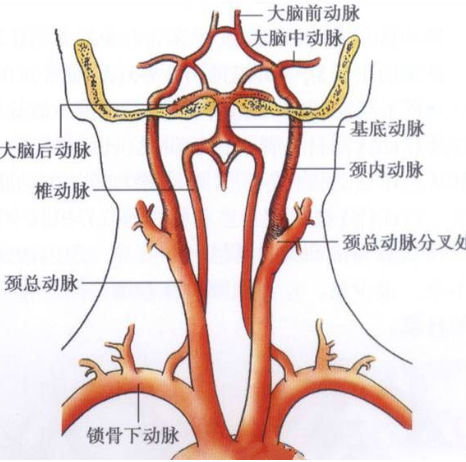

颈性眩晕是颈椎、颈部相关软组织发生功能性或者器 质性变化,造成椎动脉颅外段血流障碍,引起以眩晕为主 要表现的临床综合征,该疾病发作时通常伴有恶心、视物 模糊、呕吐等症状。西医治疗多采用血管扩张剂治疗颈性 眩晕,疗效迅速但是效果不持久,治疗后容易出现复发的 情况。中医上将颈性眩晕归为“痹症”“眩晕”范畴,多 为肝火上亢、肝气不安、气血亏虚所致,治疗原则以清热 祛风、通经活络为主。中医上多采用针灸推拿、针刀等疗 法治疗颈性眩晕,其中针灸治疗是通过刺激大椎、风池等 穴位,调节经络气血,平衡阴阳,达到清阳上升的目的, 疗效确切,但针灸治疗时间较长,患者依从性较差 [1] 。针 刀属于一种新型的针灸方式,将“针”与“刀”相结合, 通过松解病变部位的瘢痕结构、粘连,恢复原本被破坏的 病理结构,促使人体动态平衡恢复至正常,既可达到疏通 经络、调气活血的效果,同时又具有缓急止痛、减张减压 的作用 [2-3]。基于此,本研究旨在分析针刀联合针灸治疗 颈性眩晕患者,对其椎动脉平均血流速度和脑血流灌注状 态指标水平的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取 2020 年 11 月至 2022 年 9 月宁夏中 医医院暨中医研究院收治的 92 例颈性眩晕患者,根据随 机数字表法分为对照组(46 例)和观察组(46 例)。对 照组患者中男性 20 例,女性 26 例;年龄 45~73 岁,平 均( 52.56±3.45 )岁;病程 1~7 周,平均( 5.35±1.23 ) 周。观察组患者中男性 21 例,女性 25 例;年龄 46~73 岁,平均(52.58±3.46 )岁;病程 1~8 周,平均 ( 5.37±1.25)周。两组患者一般资料比较,差异无统计学 意义(P>0.05),有可比性。纳入标准:符合《脊椎病因 治疗学》 [4] 中的相关诊断标准者;出现颈、枕部酸胀等不 适者;对针灸、针刀可耐受者;颈椎失稳、颈椎退行性改 变者等。排除标准:颈部肿瘤、颈椎骨折者;其他类型眩 晕者;严重消化系统、心血管系统发生障碍者;严重骨质 疏松者等。所有患者均签署知情同意书,且本研究已经宁 夏中医医院暨中医研究院医学伦理委员会批准。

1.2 治疗方法 给予对照组患者针灸治疗,取主穴:大 椎、风池、夹脊、百会、四神聪、肩井、天宗;取配穴: 三间、中渚。患者取俯卧位,对穴位部位皮肤常规消毒, 选用一次性无菌针灸针(苏州医疗用品厂有限公司,苏械 注准 20162270970.规格: 0.35 mm×40 mm ),常规针刺, 采用平补平泻手法,留针 30 min/ 次,1 次 /d,5 次 / 周。观 察组患者在针灸的基础上增加针刀联合治疗,患者取俯 卧位,对患者皮肤进行常规消毒,取枢椎棘突、寰椎横 突、硬结条索状物压痛点为进针部位,做好标记,取合适的一次性无菌四号针刀(江苏华友医疗器械有限公司,苏 械注准 20172200978.规格: 0.8 mm×50 mm ),在标记处 的进针点将针刀沿颈部垂直刺入,进刀时要保持刀口线平 行于身体纵轴,刀下有硬厚感,患者有明显酸胀感时,切 两刀,刀下有松动感时出刀,出刀后使用无菌纱布按压进 刀部位 3 min ,直至无血液渗出,针眼使用创可贴覆盖, 1 次 / 周。两组患者均治疗 4 周。

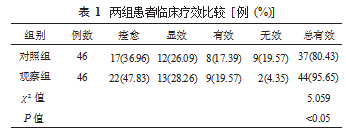

1.3 观察指标 ①临床疗效。参照眩晕障碍量表(DHI) [5] 评分评估临床疗效,DHI 包括躯体(7 个问题)、情绪( 9 个问题)、功能(9 个问题),总分 100 分,分值越高患者 眩晕症状恢复越好,其中痊愈:DHI 评分≥90 分;显效: 70 分≤DHI 评分 <90 分;有效: 30 分≤DHI 评分 <70 分;无效:DHI 评分 <30 分。治疗总有效率 =(痊愈例数+ 显效例数 + 有效例数)/ 总例数 ×100%。②颈椎功能评分。

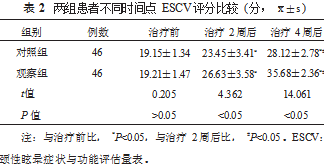

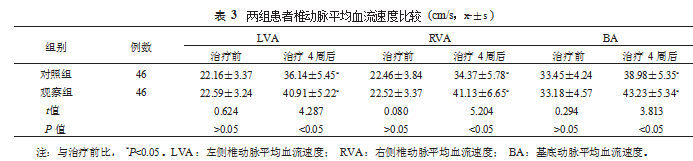

采用颈性眩晕症状与功能评估量表(ESCV)评分 [6] 评估 治疗前与治疗 2、4 周后患者颈椎恢复情况,ESCV 评分包 括眩晕( 16 分)、颈肩痛(4 分)、头痛(2 分)、日常生 活与工作( 14 分)、心理与社会适应能力(8 分),总分 是 44 分,分值越高患者颈椎功能恢复越好。③椎动脉平 均血流速度。于治疗前与治疗 4 周后使用经颅多普勒超声 仪检查并统计两组患者左侧椎动脉平均血流速度(LVA)、 右侧椎动脉平均血流速度(RVA)、基底动脉平均血流速 度(RV)。④脑灌注状态指标。于治疗前与治疗 4 周后 使用 64 排螺旋 CT 机做头颅 CT 灌注成像检查,统计相 对脑血流量(rCBF)、相对脑血容量(rCBV)、达峰时间 ( TTP)、平均通过时间(MTT)。

1.4 统计学方法 采用 SPSS 22.0 统计学软件进行数据分 析,计数资料以 [ 例 (%)] 表示,采用 χ2 检验;计量资料 符合正态分布且方差齐,以 (x ±s) 表示,两组间比较行 t 检验,多时间点比较采用重复测量方差分析。以 P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床疗效比较 治疗 4 周后,观察组患者 临床总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05 ), 见表 1.

2.2 两组患者不同时间点 ESCV 评分比较 与治疗前比, 治疗 2、4 周后两组患者 ESCV 评分呈逐渐升高趋势,且治疗 2、4 周后观察组高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表 2.

2.3 两组患者椎动脉平均血流速度比较 与治疗前比, 治疗 4 周后两组患者 LVA、RVA、BA 均升高, 观察组高于 对照组,差异均有统计学意义(均 P<0.05),见表 3.

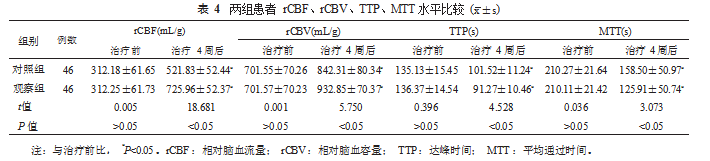

2.4 两组患者脑血流灌注状态指标水平比较 与治疗前 比,治疗 4 周后两组患者 rCBF、rCBV 水平升高,观察 组高于对照组;与治疗前比,治疗 4 周后两组患者 TTP、 MTT 缩短,观察组短于对照组,差异均有统计学意义 (均 P<0.05),见表 4.

3 讨论

颈性眩晕发病原因主要与长期低头伏案、颈部外伤、 不良睡眠体位等有关,引起颈椎骨关节退变导致颈性眩晕。 目前发病机制尚未明确,但可能与椎动脉供血不足、颈 部锥体局部病变等有关。针灸治疗是祖国医学的传统治疗 方法,其是以中医经络理论为指导,通过针刺取主穴:大 椎、风池、夹脊、百会、四神聪、肩井、天宗;取配穴: 三间、中渚等,可解除局部肌肉痉挛,改善神经根周围微 循环,减轻椎体不稳造成的周围神经血管压迫,以调节脑 血流量,从而达到缓解颈性眩晕症状的目的[7]。但临床研究发现,单独的针灸治疗对于部分深层组织粘连的颈性眩晕 患者来说,其治疗效果不理想,需联合其他治疗方法 [8]。

针刀属于新型微创治疗方法,通过松解枕下三角肌筋 膜,缓解组织粘连对周围神经血管造成的压迫,扩张脑血 管,改善椎基底动脉血流供应, 增加脑血流量, 使患者颈性 眩晕相关症状得以缓解 [9] ;此外,针刀通过对颈项部的刺 痛点进行切割、撬剥,会减少神经的压迫,缓解颈项部肌 肉痉挛,可消除局部炎症反应,有效改善患者颈部不适、 眩晕等症状, 也促进了颈椎功能的恢复 [10]。针刀治疗联合 针灸治疗,起效迅速,可消除移位椎体造成的组织变性, 使颈椎活体应力恢复平衡,快速缓解患者痛苦,且不良反 应较少,患者相对容易接受,配合度较高,提升了整体的 治疗效果 [11]。本研究中, 与对照组比, 治疗 4 周后观察组 患者临床总有效率及治疗 2、4 周后 ESCV 评分均升高, 表明针刀联合针灸治疗颈性眩晕,有助于提高患者临床疗 效,促进颈椎功能恢复,加快病情康复。

有研究表明,受颈椎局部组织粘连、挛缩等影响,会 导致颈性眩晕患者后循环供血不足,使椎动脉平均血流速 度缓慢,脑血流灌注不足 [12] 。针刀利用针刀特殊的针、 刀结合结构,产生更加强烈的针刺作用,能够调节颈项部 生物力学的失衡状态,改善局部异常张力变化,调整颈椎 小关节紊乱,调节颈项部生物力学失衡状态,解除椎动脉 卡压及痉挛情况,降低颈交感神经兴奋性,调节椎动脉交 感神经丛,疏通椎基底动脉供血通路,加速血液循环,改 善脑血流量及椎动脉血流 [13- 14] 。此外,针刺穴位解除椎动 脉壁交感神经所受的异常刺激,调整椎动脉交感神经丛, 舒张血管,改善神经血管功能,进而促进椎动脉功能恢 复。本研究结果显示,治疗 4 周后,与对照组比,观察 组患者 LVA、RVA、BA 及 rCBF、rCBV 均升高,TTP、MTT 均缩短,表明针刀联合针灸治疗颈性眩晕,可有效 提高椎动脉平均血流速度,改善脑灌注状态,促进病情 好转。

综上,针刀联合针灸治疗颈性眩晕有助于提高临床疗 效,改善脑灌注状态及椎动脉血流,促进颈椎功能恢复, 值得临床推广。

参 考 文 献

[1] 郭汝松 , 黄帆 , 赵思怡 , 等 . 正骨联合针灸治疗颈性眩晕有效性和安全性的系统评价 [J]. 中国循证医学杂志 , 2017. 17(12): 1428- 1436.

[2] 秦谊 , 胡晓玲 , 郑媛媛 , 等 . 微针刀疗法治疗颈性眩晕临床疗效观察 [J]. 北京中医药 , 2019. 38(7): 679-682.

[3] 刘冠中 , 李鹏霄 , 纪妙丽 . 针刀治疗椎动脉型颈椎病及对脑血流量的影响 [J]. 山东中医药大学学报 , 2019. 43(4): 377-380.

[4] 段俊峰 , 魏征 . 脊椎病因治疗学 [M]. 北京 : 人民军医出版社 ,2011: 137.

[5] 张志军 , 王宝亮 , 付利然 , 等 . “调营充络”法治疗椎-基底动脉迂曲合并后循环缺血性眩晕的临床疗效及对 DHI 评分、 BAEP 的影响 [J]. 中医研究 , 2022. 35(2): 26-30.

[6] 王文春 , 张安仁 , 卢家春 , 等 . 改良《颈性眩晕症状与功能评估量表》在椎动脉型颈椎病中医临床中的应用及评价 [J]. 西南军医 ,2007. 9(4): 145- 146.

[7] 厉依园 , 李飞 . 针刀结合针灸治疗颈源性眩晕的临床观察 [J]. 湖北中医杂志 , 2022. 44(8): 56-59.

[8] 妥金芳 , 杨丹 , 马火伞 , 等 . 针灸、电针联合小针刀综合治疗颈性眩晕对患者血流动力学的影响 [J]. 世界中医药 , 2017. 12(12): 3082-3084.

[9] 王鑫 , 李艾琳 , 闫绍妹 , 等 . 平衡针刀联合温针灸治疗椎动脉型颈椎病的疗效观察 [J]. 针刺研究 , 2022. 47(7): 625-629.

[10] 王萍 . 枕下三角针刀松解术治疗颈性眩晕的临床研究 [J]. 中西医 结合心脑血管病杂志 , 2021. 19(21): 3822-3824.

[11] 邱亿明 . 针灸、电针联合小针刀治疗颈性眩晕患者的临床疗效分 析 [J]. 按摩与康复医学 , 2020. 11(16): 31-33.

[12] 赵秋鹤 , 贺芳 , 周庆辉 . 针刀松解辅助颈椎稳定性训练治疗颈性 眩晕疗效及对椎-基底动脉血流的影响 [J]. 现代中西医结合杂 志 , 2019. 28(6): 632-634.

[13] 刘西纺 , 杨民毅 , 惠国栋 , 等 . 针刀枕下三角松解治疗对椎动脉 型颈椎病症状功能评分及椎动脉血流的影响 [J]. 中国医药导报 ,2019. 16(9): 166- 169.

[14] 罗建昌 , 王罗丹 , 徐文斌 , 等 . 微针刀治疗颈源性眩晕及对椎动 脉血流动力学的影响 [J]. 中国针灸 , 2022. 42(8): 844-848.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/62352.html