SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的 探讨耳内镜下鼓室成形术联合围术期协同干预对慢性中耳炎患者血清水通道蛋白- 1 ( AQP- 1 )、内皮素- 1 ( ET- 1 )、血 小板活化因子( PAF )水平的影响。 方法 按随机数字表法将 2020 年 1 月至 2021 年 12 月滁州市第一人民医院收治的 80 例慢性中耳炎患 者分为对照组( 40 例, 给予显微镜下鼓室成形术治疗联合围术期协同干预) 和观察组( 40 例, 给予耳内镜下鼓室成形术治疗联合围术期 协同干预) ,两组患者均于术后进行 3 个月的随访。对比两组患者手术相关指标,术后 3 个月临床疗效,术前、术后 3 个月耳鸣残疾量 表( THI ) 总分和听力重建效果, 血清 AQP- 1 、ET- 1 、PAF 水平, 以及术后并发症发生情况。 结果 观察组患者手术时间、住院时间与对 照组比均缩短,术中出血量与对照组比减少;术后 3 个月观察组患者临床总有效率与对照组比升高;术后 3 个月两组患者 THI 总分、气 导听阈、骨导听阈、气骨导差, 血清 ET- 1 、PAF 水平与术前比均下降, 且观察组低于对照组;血清 AQP- 1 水平与术前比均升高, 且观察 组高于对照组;观察组患者并发症总发生率低于对照组; (均 P<0.05 )。 结论 耳内镜下鼓室成形术联合围术期协同干预治疗慢性中耳 炎, 可减少术中出血量, 缩短手术时间与住院时间, 改善耳鸣症状, 提高听力重建效果, 同时可通过调控血清 PAF 、ET- 1 、AQP1 水平, 抑制炎症反应,有利于患者病情好转,且安全性较高。

关键词: 慢性中耳炎; 显微镜下鼓室成形术; 耳内镜下鼓室成形术; 围术期协同干预; 水通道蛋白- 1 ; 内皮素- 1 ; 血小板活化因子

慢性中耳炎是一种常见的感染性疾病,其病程较长, 患者多伴有听力下降、耳鸣、反复性耳流脓、耳痛等症 状,该病多与慢性乳突炎同时存在,可破坏中耳结构乃至 周围颅骨,引发较严重的听力障碍,甚至造成耳鸣穿孔 或颅内并发症,严重危害患者身心健康。显微镜下鼓室成 形术治疗慢性中耳炎可取得较好的效果,其具有高质量的 三维立体手术视野和良好的照明条件,便于进行各种精细操作,但该术式需在耳后作切口,以改善手术视野,而当 病灶位于隐蔽部位(鼓室、窦脑膜角等)时,治疗效果有 限,且影响外在美观 [1] 。耳内镜下鼓室成形术属于一种微 创治疗手段,该术式经外耳道入中耳,无需作体表切口, 能观察到传统显微镜手术下很难探查到的窦腔,做到精准 定位病灶,有效清除微小或隐匿病灶,利于穿孔鼓膜修 复,并能重建鼓室结构,实现提高听力水平、改善患者临床症状的治疗目的 [2] 。围术期协同干预通过术前、术中、 术后对患者进行针对性的护理可有效减轻患者手术应激反 应,有助于提升手术疗效,促进患者早期恢复,降低术后 并发症的发生风险 [3] 。基于此,本研究旨在探讨耳内镜下 鼓室成形术联合围术期协同干预对慢性中耳炎患者血清水 通道蛋白- 1 ( AQP- 1 )、内皮素 - 1 ( ET- 1 )、血小板活化因 子(PAF)水平的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 按随机数字表法将 2020 年 1 月至 2021 年 12 月滁州市第一人民医院收治的 80 例慢性中耳炎患 者分为对照组(40 例,给予显微镜下鼓室成形术治疗联 合围术期协同干预)和观察组(40 例,给予耳内镜下鼓 室成形术治疗联合围术期协同干预)。对照组患者中男性14 例,女性 26 例;年龄 28~75 岁,平均(45.97±10.28 ) 岁;病程 6 个月~ 11 年,平均(5.19±1.90)年;单纯型25 例,骨疡型 11 例,胆脂瘤型 4 例。观察组患者中男性16 例,女性 24 例;年龄 28~74 岁,平均(46.27±10.20 ) 岁;病程 6 个月 ~ 10 年,平均( 5.25±1.84 )年;单纯 型 24 例,骨疡型 10 例,胆脂瘤型 6 例。对比两组患者 一般资料,差异无统计学意义(P>0.05),可实施组间对 比。纳入标准:符合《中耳炎临床分类和手术分型指南( 2012 )》[4] 中的相关诊断标准,且经耳内镜、耳内分泌 物、CT、纯音听阈与声导抗检查确诊者;有听力下降、耳 鸣等症状者;病程≥6 个月,且经保守治疗无效者等。排 除标准:患有结核性中耳炎或合并严重脏器疾病者;因自 身身体状况无法耐受手术者;伴严重基础疾病或精神障碍 者;妊娠或哺乳期女性等。研究经滁州市第一人民医院医 学伦理委员会审核批准,患者及家属均签署知情同意书。

1.2 手术与护理方法

1.2.1 手术方法 两组患者均采取气管插管全身麻醉。给 予对照组患者显微镜下鼓室成形术治疗:于患耳后作一3 cm 切口,邻近耳后处(距耳后 0.5~1 cm )掀起外耳道皮 瓣,分离切取合适大小的颞肌筋膜、晾干并备用。于显微 镜下行鼓室成形术,在显微镜下将鼓环、听小骨充分暴 露,彻底清除鼓室内炎症和感染组织后,在鼓室内填塞明 胶海绵,采用颞肌筋膜内植法修复鼓膜,筋膜复位后,填 塞明胶海绵,采用碘纺纱条填塞术腔,之后将耳后切口 缝合并采用无菌敷料与绷带包扎切口。给予观察组患者 耳内镜下鼓室成形术治疗:采用直径为 3 mm ,角度 0°、 30° 硬质耳内镜(德国 Stroz 公司,型号: 1230AA)及高 清晰度显示系统,于耳道后壁注射 0.9% 氯化钠溶液(含 0 . 1% 肾上腺素),清理外耳道,修整鼓膜残边 1~2 mm (如残边过少则通过搔刮使内侧呈新鲜创面),在外耳道内 6:00~12:00 方向作一切口,距离骨环 6~8 mm ,分离该区域皮瓣至鼓环,显露鼓室并清理病理组织,保留活动度 较好的听小骨及听骨链,若破坏严重则清理砧骨及锤骨 头,置入部分或全部听小骨假体,确保镫骨上结构及活动 度的完整。此时通过灵活使用耳内镜实现充分显露,尽量 维持中耳传音结构的完整性。以耳屏软骨制作软骨膜与软 骨复合体,对鼓膜、鼓室及外耳道作修复处理,重建鼓室 结构,固定移植物后以碘仿纱条填塞,术毕。两组患者均 于术后定期接受检查,清除耳内分泌物,观察鼓膜愈合状 况。两组患者均于术后进行 3 个月的随访。

1.2.2 护理方法 两组患者均接受围术期协同干预:①术 前:完善检查备好药物、器械;术前禁食 6~8 h。情绪紧 张者给予安慰鼓励,促使其调整心态,告知手术方法、效 果及安全性,提升治疗信心和依从性。②术中:保证手术 室的无菌环境,控制好室内温湿度,严格控制手术室的人 员流动,巡回护士正确调整手术体位,注意保护患者眼睛 与健耳,密切监测生命体征,有异常及时报告处理;器械 护士与巡回护士清点肾上腺素小棉球,并仔细记录核对。③术后:术后 12 h 使患者保持平卧,后调整为半卧位, 避免剧烈咳嗽或打喷嚏,以防引发头痛或导致鼓膜移位; 避免鼓气、擤鼻、挖耳或用力排便,以防修补后的鼓膜脱 落以及继发感染等;告知增强营养的必要性,重视预防上 呼吸道感染;注意颈部以上区域保暖,定期换药;严格无 菌操作,耳道内填塞物保持清洁、干燥,注意观察创面有 无渗血渗液情况。

1.3 观察指标 ①对比两组患者手术时间、术中出血量、 住院时间。②对比两组患者术后 3 个月临床疗效,参考 《实用耳鼻咽喉头颈外科学(第 8 版)》[5] 中相关标准评估 疗效,其中术后症状体征消失,内镜检查示鼓膜愈合,鼓 室无充血,纯音测定示气道阈值降幅超过 20 dB 为治愈; 术后症状体征减轻,内镜检查示鼓膜仍有少许脓液,鼓 膜愈合大半,但仍有轻度充血,纯音测定示气道阈值降 幅介于 10~20 dB 为有效;术后症状体征无改善,内镜检 查示鼓膜未愈合,鼓室内有脓液、充血现象,纯音测听 示气道阈值降幅低于 10 dB 为无效。临床总有效率 = 治愈率 + 有效率。③对比两组患者术前、术后 3 个月耳鸣残 疾量表(THI) [6] 总分和听力重建效果, 其中 THI 评分含 25 项,分别评分 0、2、4 分,其中 0 分表示无,2 分表示有 时,4 分表示总是,总分 0~100 分,评分越高提示耳鸣越 严重;术前、术后 3 个月测定气导听阈、骨导听阈、气骨 导差,安排两名医师同时进行,患者在同一隔声室内接受 听力测定,计算气导听阈、骨导听阈均值及气骨导差。④ 对比两组患者术前、术后 3 个月的 AQP- 1、ET- 1、PAF 水 平,分别抽取两组患者空腹静脉血 3 mL,进行离心操作 ( 3 000 r/min,10 min)后取血清,采用酶联免疫吸附实验法进行检测。⑤对比两组患者眩晕、继发感染、平衡障碍、 神经性耳聋、剧烈头痛等并发症发生情况。

1.4 统计学方法 采用 SPSS 25.0 统计软件处理数据,计 数资料以 [ 例 (%)] 表示,行 χ2 检验;计量资料均首先进 行正态性和方差齐性检验,均符合正态分布以 ( x ±s) 表 示,行独立 t检验。以 P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

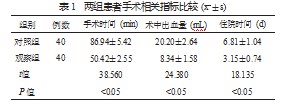

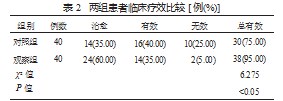

2.1 两组患者手术相关指标比较 观察组患者手术时间、 住院时间与对照组比均缩短,术中出血量与对照组比减少,差异均有统计学意义(均 P<0.05),见表 1。 2.2 两组患者临床疗效比较 术后 3 个月观察组患者临 床总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 2。

2.3 两组患者 THI 总分和听力重建效果比较 术后 3 个 月两组患者 THI 总分、气导听阈、骨导听阈、气骨导差 与术前比均下降,且观察组低于对照组,差异均有统计学 意义(均 P<0.05),见表 3。

2.4 两组患者血清 AQP-1、ET-1、PAF 水平比较 术后 3 个月两组患者血清 ET- 1、PAF 水平与术前比均下降,且观 察组低于对照组;血清 AQP- 1 水平与术前比均升高,且 观察组高于对照组,差异均有统计学意义(均 P<0.05 ), 见表 4。

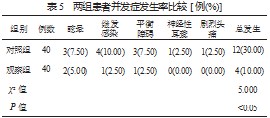

2.5 两组患者并发症发生率比较 观察组患者并发症总发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 5。

3 讨论

慢性中耳炎可引发听力下降、耳鸣、反复性耳流脓等 多种症状,严重时还可诱发颅内外并发症,危及患者生命 安全。临床上治疗慢性中耳炎应以彻底清除炎症病灶、修复受损鼓膜、重建鼓室结构和改善听力为主要目的。手术 是目前治疗慢性中耳炎的有效手段,鼓室成形术是治疗慢 性中耳炎的主流术式,可重建中耳传音结构,改善听力。 显微镜下鼓室成形术是治疗慢性中耳炎的传统手段,其可 起到清除炎症病变、保留耳部重要结构、重建耳部功能的 效果,但该术式需在耳后作切口并暴露较大创面,对于隐 蔽部位的病灶,治疗难度较大,且耳后有明显瘢痕,整体 恢复效果及美观度较差 [7]。

耳内镜下鼓室成形术不损伤鼓室、鼓膜、外耳道等结 构,无需作体表切口,通过调节镜头能确保视野清晰,可 多角度观察鼓室内结构,无需调整患者头部,使操作更为精准有效,因而能缩短手术时间,减少出血量;同时采用 该手术方法治疗可保持外耳的完整性,减少对耳道软组织 的损伤,预防神经性耳聋、剧烈头痛等术后并发症,因而 利于术后恢复 [8]。围术期协同干预分别于术前、术中、术后 针对患者的情况采取针对性的护理措施能够满足患者的生 理、心理等各方面的需求, 可有效提高患者的康复质量 [9]。 本研究中,观察组患者手术时间、住院时间相较于对照组 均缩短,术中出血量相较于对照组减少,术后 3 个月临床 疗效相较于对照组升高,且术后并发症总发生率相较于对 照组下降,表明耳内镜下鼓室成形术联合围术期协同干预 治疗慢性中耳炎,可减少术中出血量,缩短手术时间与住 院时间,提高临床效果,且安全性较高。

同时, 本研究中, 术后 3 个月观察组患者 THI 总分、 气导听阈、骨导听阈、气骨导差均低于对照组,表明耳内 镜下鼓室成形术联合围术期协同干预治疗慢性中耳炎,可 有效改善耳鸣症状,提高听力重建效果,其原因在于,耳 内镜有超广视角视野,经外耳道的自然通道入路,可清晰显 露鼓室内的结构,通过变换角度镜,充分暴露后鼓室与面 神经隐窝, 清除隐匿病变 [10]。临床研究显示, 慢性中耳炎 患者术后听力的恢复与能否重建中耳含气腔、恢复听骨链 完整性有密切的联系 [11];而耳内镜下鼓室成形术去除骨质 较少,操作较为方便,有助于重建外耳道及鼓室含气腔, 从而使患者获得更好的听力恢复效果。同时,针对耳内镜 手术围术期可能存在的问题实施协同围术期干预能进一步 提高耳内镜手术治疗的安全性,及时处理异常情况,对于 提高手术治疗效果和促进术后恢复均有重要作用 [12]。

血清 AQP- 1 是机体的一种免疫因子, 在维持耳腔- 咽 鼓管系统液体平衡、稳定微环境和促进中耳液吸收方面均 可发挥重要作用;血清 ET- 1、PAF 均为炎症介质, 前者可 反映咽鼓管局部组织的血流状况,其作为炎症介质参与了 慢性中耳炎的发生;后者水平升高通常提示血管张力稳定 性不佳,两者均与慢性中耳炎患者的病情严重程度密切相 关 [13]。与显微镜下鼓室成形术相比, 耳内镜下鼓室成形术 探查范围更广,清除炎症病灶更彻底,进而可减轻炎症反 应,在控制炎症和提高手术治疗效果方面更有优势 [14] 。 围术期对患者进行协同干预是手术成功不可缺少的环节, 其中对患者进行心理疏导,有助于缓解患者紧张情绪; 而术中协助临床医师进行手术操作,有助于手术的顺利完 成;术后给予患者个性化的健康指导,有助于提高患者的 术后康复效果 [15]。本研究中, 术后 3 个月观察组患者血清 ET- 1、PAF 水平均低于对照组, 血清 AQP- 1 水平高于对照 组,提示耳内镜下鼓室成形术联合围术期协同干预治疗慢 性中耳炎,可通过调控 PAF、ET- 1、AQP1 水平,抑制炎 症反应,促进病情转移。

综上,耳内镜下鼓室成形术联合围术期协同干预治疗 慢性中耳炎,可减少术中出血量,缩短手术时间与住院时 间,改善耳鸣症状,提高听力重建效果,同时可通过调控 血清 PAF、ET- 1、AQP1 水平,抑制炎症反应,有利于患 者病情恢复,且安全性较高,值得临床推广应用。

参考文献

[1] 康尧杰 , 张路 . 耳内镜与显微镜下鼓室成形术治疗静止的单纯型慢性中耳炎效果比较 [J]. 中国眼耳鼻喉科杂志 , 2020, 20(4): 305- 308.

[2] 廖天义 , 周轶 , 刘海森 , 等 . 耳内镜与显微镜下鼓室成形术手术效果的比较分析 [J]. 中国内镜杂志 , 2021, 27(2): 23-28.

[3] 赵叶 , 韩耀忠 . 耳内镜视频下鼓室成形术治疗中耳炎的应用及围术期干预模式分析 [J]. 河北医药 , 2020, 42(24): 3754-3757.

[4] 中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会耳科学组 , 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会耳科组 . 中耳炎临床分类和手术分型 指南 (2012)[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 , 2013, 48(1): 5.

[5] 田勇泉 . 耳鼻咽喉头颈外科学 [M]. 8 版 . 北京 : 人民卫生出版社 ,2013: 302-303.

[6] 王培 , 邱泽恒 , 陈玲 , 等 . 耳鸣残疾量表和视觉模拟量表在突发性聋伴耳鸣患者中的应用 [J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 ,2014, 28(22): 1777- 1779.

[7] 汪祖益 , 刘及江 . 耳内镜与耳显微镜下鼓膜成形术对慢性化脓性中耳炎患者听力改善率及临床疗效的影响 [J]. 临床和实验医学 杂志 , 2019, 18(5): 534-537.

[8] 胡若娟 , 韩耀忠 . 耳内镜视频下鼓室成形术治疗中耳炎的应用及围术期配合方法 [J]. 河北医药 , 2021, 43(7): 1112- 1115.

[9] 林硕 , 蔡雪花 . 图文式临床护理路径在慢性化脓性中耳炎患者围手术期的应用效果分析 [J]. 中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志 ,2016, 24(4): 304-308.

[10] 常建玉 , 王宝贵 , 黄伟平 . 内镜下鼓室成形术对慢性中耳炎的治疗效果探讨 [J]. 中国医药指南 , 2017, 15(16): 171.

[11] 汪祖益 , 张瑜 . 慢性活动期化脓性中耳炎咽鼓管功能障碍一期鼓 室成形术后鼓膜愈合率及听力恢复情况分析 [J]. 临床和实验医 学杂志 , 2018, 17(16): 1764- 1766.

[12] 李雪华 . 内镜下鼓室成形术治疗慢性中耳炎效果分析 [J]. 河南外 科学杂志 , 2018, 24(1): 157- 159.

[13] 张伶俐 . 益肾疏肝中药治疗慢性分泌性中耳炎疗效及对血小板活化因子、内皮素 - 1 及水通道蛋白的影响 [J]. 现代中西医结合 杂志 , 2017, 26(33): 3697-3699.

[14] 杨海弟 , 高敏倩 , 熊浩 , 等 . 耳内镜下中耳手术及鼓室成形术效 果分析 [J]. 中华耳科学杂志 , 2017, 15(4): 403-407.

[15] 崔延芳 . 护理干预在慢性化脓性中耳炎患者中的围手术期护理 评价 [J]. 中国医药指南 , 2016, 14(25): 223-224.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/42764.html