SCI论文(www.lunwensci.com):

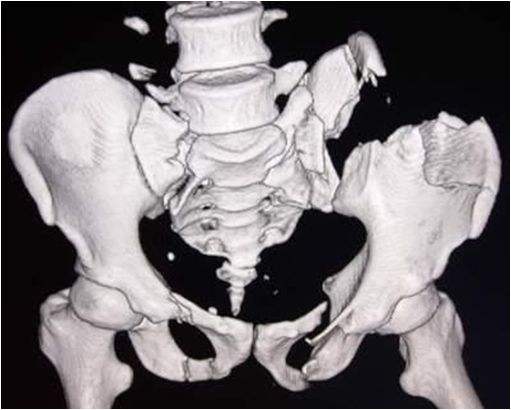

摘要:目的探讨骨盆髋臼骨折采取腹直肌外侧入路治疗的临床效果。方法择取2015年1月至2018年12月间本科室收治的32例骨折患者进行研究,以简单分样法将此类患者均分为参照组和观察组,前者行经髂腹股沟入路手术治疗,后者行腹直肌外侧入路手术治疗,对两组治疗效果实施比较。结果观察组的髋关节功能较参照组明显较优,手术用时更短、术中出血量更少,且并发症发生率较参照组明显较低,P<0.05。结论骨盆髋臼骨折采取腹直肌外侧入路效果良好。

关键词:骨盆髋臼骨折;腹直肌外侧入路;效果

本文引用格式:刘学江,候秋,邓博,等.腹直肌外侧入路治疗骨盆髋臼骨折的临床应用[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(104):9-10.

Clinical Application of Lateral Approach of Rectus Abdominis in Treatment of Acetabulum Fracture

LIU Xue-jiang,HOU Qiu,DENG Bo,HE Jun

(Orthopaedics Department,Quxian People's Hospital of Sichuan,Dazhou,Sichuan,635200)

ABSTRACT:Objective To explore clinical effect of lateral approach of rectus abdominis in treatment of acetabulum fracture.Methods Choose 32 cases fracture patients admitted to our department from January 2015 to December 2018 for study.Divide them into reference group and observation group with simple sampling method.The former was treated with ilioinguinal approach and the latter with lateral approach of rectus abdominis.Compare curative effects of two groups.Results Hip joint function of observation group was significantly better than reference group,operation time was shorter,bleeding amount was less,and complications incidence was significantly lower than reference group(P<0.05).Conclusion Lateral approach of rectus abdominis has better effect in treatment of acetabulum fracture.

KEY WORDS:Acetabulum fracture;Lateral approach of rectus abdominis;Effect

0引言

社会经济的发展带动了交通运输业的发展,使得骨盆髋臼骨折的发病率逐渐呈上升趋势,骨盆髋臼骨折是较为常见的严重创伤,由于涉及人体重要的负重关节,治疗不当可造成严重的功能障碍。髋臼周围解剖结构的三维特性以及重要的血管神经毗邻,使得复杂髋臼骨折的处理较为棘手,尤其对于涉及双柱的髋臼骨折而言,往往需要采用创伤较大的前后联合入路进行治疗。怎样确保骨折复位的精准性是目前骨科医生面临的挑战。髋臼前柱骨折的髂腹股沟入路切开复位内固定已有超过50年以上的历史,一直被视为骨盆外入路的金标准。然而髂腹股沟操作繁琐、出血量大、骨折部位过于显露、手术视野不清晰等缺点,实际上对骨折累及四方体的处理还是具有一定难度,很难实现其理想的复位。近10-20年,随着四边体骨折的增加(尤其老年创伤),改良Stoppa入路(骨盆内入路)逐渐流行起来,比传统的髂腹股沟入路微创,但大多数情况下需与髂腹股沟入路第一窗联合应用。腹直肌外侧入路(骨盆内入路)比改良Stoppa入路的显露更清楚。它集中了髂腹股沟入路和改良Stoppa入路的优点:腹直肌旁入路可直达髋关节上方,相当于髂腹股沟入路的第2窗,但不用切开腹股沟管。腹直肌旁入路能显露的骨盆内视野不小于改良Stoppa入路,且因显露清楚,因而,其比改良Stoppa入路更安全,治疗结果更好。故本研究是通过对经髂腹股沟入路和经腹直肌外侧入路治疗骨盆髋臼骨折效果进行的回顾分析比较。

1资料与方法

1.1一般资料。择取2015年1月至2018年12月间本科室收治的32例骨盆髋臼骨折患者进行研究。纳入标准:实施综合检查满足髋臼骨折诊断标准,均为新鲜骨折。采取简单分样法将此类患者平均分为经髂腹股沟入路组和经腹直肌外侧入路组,参照组的男女比例是7:9;年龄21-58岁,平均(36.4±8.6)岁;观察组的男女比例是10:6;年龄22-60岁,平均(38.5±8.6)岁。将参照组和观察组的组间资料实施独立样本检测对比,P>0.05说明可进行比较。

1.2方法。参照组应用传统的经髂腹股沟入路入路方式,观察组采取经腹直肌外侧进入。仰卧,同侧下肢消毒、且可自由活动,以便术中牵引复位。切口为麦氏点至髂腹股沟中点的连线(约为腹直肌外缘以外2 cm处),依次切开皮肤、腹外斜肌、腹内斜肌、腹横肌,于腹膜表面分离,将腹膜拉向内侧,此时可见髂外血管束与精索形成粗大的一束,有被膜保护,不用分离,只需将其牵拉至一边。然后随耻骨梳切开骨膜,小心剥离,充分显露出四边体、臼顶与髋臼前后柱,于耻骨的上方闭孔处可见腹壁上动脉和闭孔动脉的衔接支点,也就是“死亡冠”血管[1]。经过牵引患侧肢体、引用螺丝钉提拉、撬拔等方式将骨折部位复位至满意程度,采用1-3块短钢板实施固定。如果需要复位耻骨上肢,可将“死亡冠”的血管进行结扎、切断操作[2]。手术结束后予以止血。多次冲洗切口进行缝合,并留有负压吸引管。有些患者为髋臼后柱骨折,若前路不能实现满意复位固定,应联合后路切口入路在直视下复位固定。同髂腹股沟入路一样,腹直肌外侧入路也有3个窗口。根据骨折的类型通过不同窗口进行复位及固定:内侧窗可用于显露固定耻骨上支、髋臼前柱及四边体。中间窗用于显露及固定骶髂关节。外侧窗需将髂外血管牵向内侧,剥离内板的肌肉,用于显露固定髂骨翼。操作过程中需注意保护窗口内的重要内容物,包括血管、神经及精索或圆韧带等。

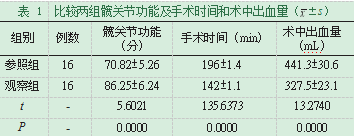

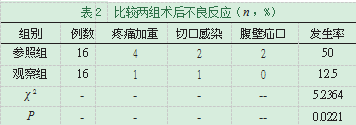

1.3观察指标。①比较两组髋关节功能及手术时间、术中出血量。采用Matta量表评分对两组患者的髋关节功能进行评估,评分越高,说明髋关节恢复效果更佳[3]。②比较两组术后不良反应。主要有疼痛加重、切口感染、疝口等;并采用

1.4统计学分析。采用SPSS 22.0软件行数据统计分析,髋关节功能及手术时间、术中出血量用均数±标准差表示,以t进行验证。不良反应用率表示,用χ2进行检验,P<0.05表示两组比较存在统计学意义。

2结果

2.1比较两组髋关节功能及伤口愈合时间。观察组的髋关节功能评分与参照组相比显著较高,且手术时间明显缩短、术中出血量明显减少,具有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2比较两组术后不良反应。与参照组相比,观察组的不良反应明显降低,具有统计学意义,P<0.05,见表2。

3讨论

骨盆髋臼骨折通常由于高能量损伤所致,常导致髋臼的骨折移位,同时合并有髋臼外损伤如股骨颈骨折,以及其他合并伤,临床上治疗处理较为困难。髋臼解剖结构复杂,骨折形态多变,其手术入路选择,复位,内固定对术者提出了巨大的挑战。切开,解剖复位骨折关节面并进行有效固定,是手术成功的保证。尤其是在手术入路的选择上,是实现骨盆髋臼骨折手术治疗成功的重要前提[4]。在很长的一段时间以来,髂腹股沟入路是治疗髋臼骨折的金标准。该方式主要有切口大、出血多及髋臼四边体显露不充分等问题,且由于视野不开阔,对骨折部位实施复位和固定效果不佳。此外,骨盆区内部构造复杂,其组织器官、神经较多,若对解剖不了解,极易发生误伤,而这也是制约某些基层医院实施该手术的主要原因[5]。近几年Stoppa的入路方式在许多医院得到了有效应用,与髂腹股沟入路相比,其具有切口小、术中出血少及骨折部位显露容易等优势,同时随着解放军总医院开发的骨盆矫正复位模式在全国各地的应用,且取得了不错的效果,但这种方式对手术执行者的要求很高,究其根本是由于该方式主要依靠术中透视定位,并不是直视下操作,且其含有的闭合穿钉固定也具有损害神经血管和主要脏器之嫌[6]。对于基层的骨科医生而言,学习时间较长,掌握技术较难,就以现在医疗条件无法正常开展。腹直肌外侧进路是现代医学近几年发展的优秀成果,属于微创手术,与改良Stoppa入路相比,腹直肌外侧入路的切口更加偏外侧,不仅利于缝合(降低切口疝的发生率),而且不易损伤支配腹直肌的神经。该入路能够直接显露髋臼前柱和四边体部分,同时通过间接复位后柱骨折,并给予拉力螺钉固定,亦可使用前方髂坐钢板固定后柱骨折块。需要注意的是,对于后壁骨折块较大或后方结构损伤严重的情况,仍需采用前后联合入路。根据腹直肌的结构,下腹部斜切口是从腹直肌外侧、腹膜后组织间隙进入,到达腹膜后显露骨盆环。优点在于能够通过手术路径解剖层次清晰,操作简单,不同操作窗口,能直视下对髂骨内侧面,骨盆环,四方体的骨折进行复位,术中操作均为纵行显露,不会对纵向走形的血管神经造成过度牵拉和损伤腹直肌外侧入路显露范围是非常大的,从单一的切口可以对半边骨盆进行一个充分的显露,满足了该手术的手术入路要求,第一为术中提供术野直视骨折,第二显露了重要的神经血管等组织,第三可以在直视下进行骨折的复位操作,第四可以减少因暴露不清导致的多余操作对周围组织的损伤。与传统的手术入路比较,其具有以下优点:①切口的长度仅仅只有8-10 cm,比Stoppa的入路方式切口更小,相比较微创,术中出血量更少;②髋臼前后柱与四边体显露均在直视条件下,相比较髂腹股沟入路的“从外到内”显露,该入路就好比是对骨盆髋臼的“从内到外”显露,在复位和固定方面具有较高的优势。Stoppa入路方式中,其切口位置居中,能够统筹兼顾两侧的骨盆,但是对于一侧的髋臼四边体的充分暴露效果不明显;③在腹直肌外侧入路中,其股神经、闭孔神经及精索和髂外动静脉均充分在直视下显露,只要认真操作,除必要的牵拉以外,不会引起其他的损伤。本次研究中,观察组出血量与参照组比较显著较少,髋关节功能评分与伤口恢复时间明显较优,说明采取腹直肌外侧进路效果较好[7]。通过本次研究发现:应重视患者围术期的处理,在术前1-2周实施的骨牵引必须可靠有效,以此保证髋臼骨折的复位固定;腹直肌外侧进路虽性质为微创术,但是仍然存有风险,股神经、闭孔神经等必须保证在直视条件下显露,手术操作务必轻柔缓慢,熟悉解剖流程,切勿因用力过猛或者是过度牵引造成皮肤损伤;由于这种骨折类型属于高能量损伤,经常伴有并发伤,病情严重,容易形成腹膜后水肿,引发出血,故实施手术前应做好足够的准备工作,特殊情况下可介入血管外科帮助,以防发生意外;腹直肌外侧进路可为髋臼前后柱、四边体提供清晰的视野,但对于某些情况还应与后路手术方式结合[8]。

综上所述,盆骨髋臼骨折采取腹直肌外侧进路创伤相对较小,手术部位显露充分,有利于骨折的复位固定,并能直视下复位固定部分髋臼双柱骨折,手术时间短,出血少,髋关节功能恢复较好,安全性及可操作性高,值得临床推广。

参考文献

[1]谢易,龚泰芳,李彬彬,等.腹直肌外侧切口联合K-L入路治疗复杂髋臼骨折[J].创伤外科杂志,2018,20(11):845-847.

[2]唐文,杨亚东,赖光松,等.经腹直肌旁腹膜外侧间隙入路治疗骨盆髋臼骨折[J].赣南医学院学报,2018,38(07):639-642.

[3]叶松林,曾参军,徐谢生,等.3D打印辅助经腹直肌外侧切口入路微创治疗骨盆骨折的临床研究[J].中国医药导报,2017,14(15):93-97.

[4]邵晏清,熊然,张潇,等.改良stoppa切口入路与腹直肌外侧入路治疗合并骨盆骨折的髋臼骨折的疗效比较[J].医学综述,2016,22(02):380-382.

[5]黄长智,陈挺霖,李平,等.经腹直肌外侧入路联合髂骨后入路治疗复杂骨盆髋臼骨折[J].临床骨科杂志,2017,20(05):639-640.

[6]张彬,李涛,麦奇光,等.经腹直肌外侧入路钢板结合后柱拉力螺钉内固定治疗髋臼前后柱骨折[J].中国骨与关节损伤杂志,2017,32(04):337-340.

[7]张爱军,谷亚君.经腹直肌外侧入路治疗髋臼横行骨折的疗效观察[J].创伤外科杂志,2019,21(06):452-455.

[8]罗志权.用经腹直肌外侧入路手术治疗髋臼前柱骨折的效果探究[J].当代医药论丛,2018,16(05):74-75.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/25892.html