SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的观察通督温阳针法治疗寒湿痹阻型腰椎间盘突出症下肢麻木的的临床疗效。方法选取90例收治于我院的寒湿痹阻型腰椎间盘突出症下肢麻木患者,随机分为对照组及观察组,每组45例。对照组给予普通针刺治疗,观察组给予“通督温阳”针刺法,2组患者均针刺1次/d,每周5次,连续治疗2周。治疗结束后观察两组患者的临床疗效,观察2组患者VAS评分以及日本骨科学会下腰痛评定量表评分(JOA)。结果观察组临床总有效率为93.3%,高于对照组的86.7%(P<0.05);治疗后,2组患者的VAS评分均较治疗前降低(均P<0.05),观察组低于对照组(P<0.05);治疗后,2组患者的JOA评分均较治疗前升高(均P<0.05),且观察组明显高于对照组。结论通督温阳针法治疗寒湿痹阻型腰椎间盘突出症下肢麻木患者能够降低VAS评分,提高JOA评分,改善疼痛症状;能够改善患者麻木、腰腿痛、步行能力等症状、感觉障碍、直腿抬高试验、运动障碍等体征以及日常生活动作以及膀胱功能。

关键词:通督温阳针法;寒湿痹阻型;腰椎间盘突出症;下肢麻木;VAS评分;日本骨科学会下腰痛评定量表评分(JOA)

本文引用格式:代顺华,吴必展.通督温阳针法治疗寒湿痹阻型腰椎间盘突出症下肢麻木的临床观察[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(76):181-182.

0引言

腰椎间盘突出症是由于劳损外伤、脊柱内、外力学平衡失调等诸多原因导致患者椎间盘变形,纤维环破裂,压迫神经根、马尾神经等,从而出现疼痛、麻木等不适症状,临床治疗对于患者的腰腿疼痛症状治愈率相对较高,而对下肢麻木治疗疗效欠佳,严重影响患者的生活质量[1]。该病反复发作、迁延难愈。目前主要有保守治疗和手术治疗[2],对于病情严重、反复发作、保守治疗无效的患者,则选择手术治疗。手术治疗虽然解除了髓核对神经根或硬膜囊的压迫,但仍有部分患者手术后症状仍存在[3]。针刺疗法可以促使腰椎间盘突出症患者局部气血运行,能够去旧血、生新血,祛除瘀血,营卫充盈,肢体儒养,消除麻木症状[4]。本研究笔者采用通督温阳针法治疗寒湿痹阻型腰椎间盘突出症下肢麻木患者,获得良好疗效,现汇报如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选择武威职业学院直属附属医院风湿骨病科二区2017年12月至2018年12月收治的90例寒湿痹阻型腰椎间盘突出症下肢麻木患者作为研究对象。采用随机数字表法将所有患者分为对照组与观察组,每组各45例。其中对照组男25例,女20例;年龄25~74岁,平均(55.79±4.32)岁;病程2~17年,平均(13.75±1.05)年;观察组男26例,女19例;年龄21~76岁,平均(54.95±4.24)岁;病程2~18年,平均(14.17±0.88)年;2组腰椎间盘突出症下肢麻木患者一般资料比较差异均无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。

1.2诊断标准

西医诊断标准:参照2009年中华医学会骨科学会修订的《临床诊疗指南-骨科分册》中相关诊断标准,根据病史、症状、体征以及CT或MRI检查辅助检查等明确诊断[5]。中医诊断标准:符合《中医病证诊断疗效标准》中相关标准[6]。

1.3纳入标准

(1)中医辨证为寒湿痹阻型;(2)年龄20~80岁,性别不限;(3)患者知情同意并签署知情同意书。

1.4排除标准

(1)合并有腰椎骨折、严重骨质疏松、脊柱结核、脊柱炎及肿瘤等病变患者;(2)有明确手术指征者;(3)游离型或巨大突出,伴有或可能出现马尾综合征。

1.5治疗方法

对照组给予普通针刺治疗,主穴取L3~L5夹脊穴、环跳、委中、腰阳关,病变以足太阳经为主,加昆仑、承山、殷门、大肠俞、肾俞;以足少阳经为主,加足临泣、悬钟、风市、阳辅、阳陵泉;嘱患者俯卧位,腧穴消毒后,以0.30×60 mm一次性无菌针灸针直刺腧穴,得气后,行平补平泻法使患者局部有酸胀感,并且以向下肢放射感为佳;观察组:给予“通督温阳”针刺法[7],患者俯卧位,穴取双侧秩边、次髎、大肠俞、腰阳关、关元俞、肾俞,常规消毒后直刺进针,针刺得气后在相应穴位接上电针治疗仪治疗。采用连续波,强度以患者耐受为度,频率2~10 Hz,留针30 min,2组患者均针刺1次/d,每周5次,连续治疗2周。

1.6疗效标准

参照《中药新药临床研究指导原则》中相关疗效标准,分为痊愈、显效、有效、无效[8]。具体如下:痊愈:腰痛及其相关症状消失或基本消失,工作和生活基本正常;显效:疼痛等症状明显改善,仅劳累或天气变化时轻度疼痛,基本恢复正常工作或病情由重明显转轻;好转:疼痛等症状有所好转,但病情不稳定,对重体力劳动有影响;无效:经治疗症状无减轻,甚至加重。

1.7观察指标

(1)VAS评分法:分别于治疗前、后采用VAS量表观察2组患者的疼痛程度,分为0~10分,0分为无痛,10分为疼痛最为严重[9]:(2)日本骨科学会下腰痛评定量表(JOA):分别于治疗前、后根据患者症状、体征、日常生活动作、膀胱功能4个方面总积分来评价,分为0~29分,0分为病情最重,29分为健康人[10]。

1.8统计方法

所有数据采用SPSS 21.0软件进行统计学分析,计量资料用(±s)表示,比较采用t检验,计数资料以[例(%)]表示,比较采用χ2检验,P<0.05表示差异具有统计学意义。

2结果

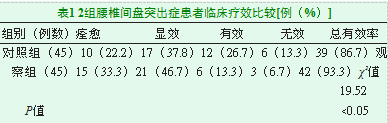

2.12组腰椎间盘突出症患者临床疗效比较

2组腰椎间盘突出症患者治疗后观察组总有效率为93.3%,高于对照组的86.7%(P<0.05),结果见表1。

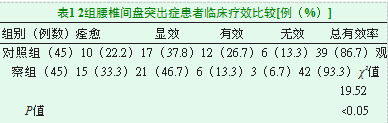

2.22组腰椎间盘突出症患者治疗前后VAS评分比较

2组腰椎间盘突出症患者治疗前VAS评分比较差异均无统计学意义(均P>0.05)。治疗后2组患者VAS评分均较治疗前降低(均P<0.05),且观察组明显低于对照组(均P<0.05)。结果见表2。

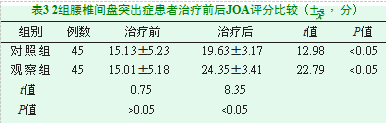

2.32组腰椎间盘突出症患者治疗前后JOA评分比较

2组腰椎间盘突出症患者治疗前JOA评分比较差异均无统计学意义(均P>0.05)。治疗后2组患者JOA评分均较治疗前升高(均P<0.05),且观察组明显高于对照组(均P<0.05)。结果见表3。

3讨论

腰椎间盘突出症是临床常见病、多发病,随着现代人们运动减少,工作方式改变,腰椎间盘突出症患者的发病率呈现逐年上升局势,且越局低龄化。现代医学认为椎体出现改变导致蛋白聚糖损失,软骨骨化加速,软骨细胞存活能力下降,Ⅱ型胶原表达降低,纤维环弹性降低,抗应力作用减弱,外界组织与突出的髓核接触触发自身免疫反应发生炎症反应,与突出髓核机械性压迫共同作用,引发疼痛、麻木等一系列临床表现[11]。

该病属于传统中医学“腰痛”“痹症”范畴。病机表现为风寒湿邪痹阻经脉、气滞血瘀,不通则痛;或肾气亏虚,精血不足,筋骨失于濡养,不荣则痛。麻木传统中医学又称“顽痹”“不仁”,麻为木之渐,木为麻之极。麻如触电感,为肌肤蚁走感;木为皮肉不仁如木厚之感。《丹溪心法·厥五十七》曰:“麻者属气虚,木者有湿痰”;可见麻木多为本虚标实之证,气血亏虚为本,痰湿瘀血为标。本研究笔者采用通督温阳针法治疗寒湿痹阻型腰椎间盘突出症下肢麻木患者,通督温阳针法通过针刺背部阳经穴位,督脉、膀胱经主一身体表阳气,循行腰部及下肢,针刺可强壮腰膝、通经活血、舒筋健骨,加强全身阳气的输布,调畅人体督脉之气,促进气血的运行,从而濡筋骨,利关节。现代研究针刺背部阳经穴位可以达到改善局部血液循环、减轻压迫、松解粘连、缓解神经根水肿及改善神经根营养障碍[12]。

本文观察结果显示,观察组临床总有效率为93.3%,高于对照组的86.7%(P<0.05);治疗后,2组患者的VAS评分均较治疗前降低(均P<0.05),观察组低于对照组,2组差异比较有统计学意义(P<0.05),提示通督温阳针法治疗寒湿痹阻型腰椎间盘突出症下肢麻木患者能够降低VAS评分,改善疼痛症状;治疗后,2组患者的JOA评分均较治疗前升高(均P<0.05),且观察组明显高于对照组,2组差异比较有统计学意义(P<0.05),提示通督温阳针法治疗寒湿痹阻型腰椎间盘突出症下肢麻木患者能够改善患者麻木、腰腿痛、步行能力等症状、感觉障碍、直腿抬高试验、运动障碍等体征以及日常生活动作以及膀胱功能。

参考文献

[1]吴在德,吴肇汉.外科学[M].6版.北京:人民卫生出版社,2005:875-876.

[2]王秀艳,于希军.中西医治疗腰椎间盘突出症研究进展[J].现代中西医结合杂志,2019,28(10):1132-1136.

[3]王银浩,王翠.腰椎间盘突出症患者术后康复的研究进展[J].中国康复理论与实践,2019,25(04):401-406.

[4]钟润芬,尹旭辉,曹玉华,等.不同时间间隔针刺治疗腰椎间盘突出症的疗效对比[J].中国针灸,2019,39(05):457-461.

[5]中华医学会.临床诊疗指南-骨科分册[M].北京:人民卫生出版社,2009:97-99.

[6]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[M].南京:南京大学出版社,1994:202.

[7]卢勤妹.吴旭教授通督温阳法临床应用[J].辽宁中医药大学学报,2011,13(11):16-17.

[8]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则(试行)[M].北京:中国医药科技社,1993:252.

[9]Jensen M P,Karoly P,Braver S.The measurement of clinical pain intensity:A comparison of six methods[J].Pain,1986,27(1):117-126.

[10]Jung Y S,Suh J H,Kim H Y,et al.The Prognostic Value of Enhanced-MRI and Fluoroscopic Factors for Predicting the Effects of Transforaminal Steroid Injections on Lumbosacral Radiating Pain[J].Ann Rehabil Med,2016,40(6):1071-1081.

[11]Xin H X,Min L L.Progress on the cause and mechanism of a separation of clinical symptoms and signs and imaging features in lumbar disk herniation[J].Zhongguo Gu Shang,2015,28(10):970-5.

[12]Allison,Garry T.Abdominal muscle feedforward activation in patients with chronic low back pain is largely unaffected by 8 weeks of core stability training[J].J Physiother,2012,58(3):200.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/21668.html