SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:目的 探讨 MRI 对可逆性后部脑病综合征(Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome,PRES)的临床表现、MRI 表现及 MRI 诊断价值,提高对 PRES 的早期诊断正确性,帮助临床改善患者预后。方法 回顾性分析1例 RPES 的 MRI 图像及临床诊断治疗资料并复习文献。结果 患者剖宫产后 36 d,突发头痛 9 h 入院,早期MRI 示左侧顶、枕叶皮层及白质、左右小脑半球见斑点片状稍长 T1、稍长 T2 信号影,DWI 示左右小脑半球病灶呈略高信号,给予改善循环、缓解头痛、营养神经、调控血压等对症治疗,症状基本消失,18 d 后复查磁共振示, 脑内病灶完全消失,无任何后遗症。结论 PRES 多累及顶、枕叶及小脑半球,及时诊治一般预后较佳,MRI 结合临床对诊断PRES 具有重要价值。

关键词: 可逆性后部脑病综合征;磁共振成像;诊断;鉴别

本文引用格式:石珍, 齐景林.MRI 诊断可逆性后部脑病综合征1例并文献复习[J]. 世界最新医学信息文摘,2018,18(75):195-196.

0引言

可 逆 性 后 部 脑 病 综 合 征 (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome,PRES)是一种有特殊临床表现以及临床神经影像学改变的综合征,且临床少见。1996 年Hinchey[1] 首次报道,本病以累及大脑半球后部为主,以头痛、恶心、呕吐、癫痫发作,视觉及意识障碍,精神行为异常为主要临床表现,影像学表现为大脑后部为主的皮层和皮层下血管源性水肿 [2]。该病临床症状明显,并且较难及时确诊, 如果不能早期诊断,往往延误最佳治疗时机,造成患者不可逆的脑白质损伤、变性,甚至导致昏迷、死亡。笔者报道 1 例临床确诊的 PRES,对其临床及MRI 表现进行分析,并复习文献,以提高对 PRES 的早期诊断正确性。

1临床资料

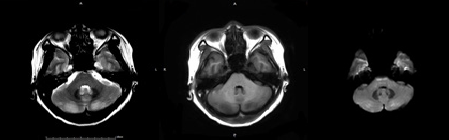

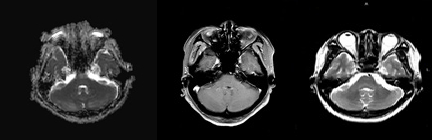

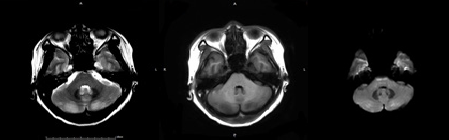

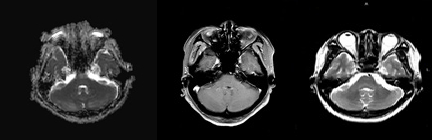

患者,女,37 岁,剖宫产后 36 d,凌晨 2 点无明显诱因突感头痛伴恶心呕吐,约 9 h 来诊,发病前有一过性血压升高史,血压 160/100 mmHg,入院查体,血压 120/70 mmHg,体温、脉搏正常,意识清,精神可,言语构词清楚,判断力、计算力、记忆力正常,无癫痫发作,否认肝炎、结核、疟疾等传染病史。间断性右侧视野缺损,双侧瞳孔等大等圆,对光反射灵敏,眼球活动正常,无复视及眼睑下垂,面部感觉正常, 口角无偏斜,伸舌居中,听力正常,颈软无抵抗,四肢肌力、肌张力正常,深浅感觉正常。闭目难立征不配合,步态不稳, 四肢麻木。急诊行MRI 平扫及增强扫描示,左侧顶枕叶、双侧小脑半球见多处斑点片状略长 T1、略长 T2 信号,DWI 病灶呈略高信号,边缘模糊,注射 Gd-DTPA 增强扫描后,脑内病灶无明显强化,考虑炎性病变,急性脑梗塞不除外。彩超行肝胆胰脾、双肾、膀胱、子宫附件检查阴性。化验检查,血、大小便常规正常,血生化检查正常,腰穿脑脊液压力正常,脑积液常规、生化检查正常,脑脊液培养无细菌生长,血沉不快。给予改善循环、缓解头痛、营养神经、调控血压等对症治疗, 治疗 4 d 后出院,患者病情明显好转,未再出现头痛及四肢麻木等症状。出院 14 d 后复查MRI,原病灶完全消失,患者完全恢复正常。最后诊断:可逆性后部脑病综合征,见图 1-6。

图 1 横轴位 T2WI 图 2 横轴位 T1WI 图 3 横轴位 DWI 图

图4 横轴位 ADC 图 图5 横轴位增强扫描像 图6 发病18d后复查的横轴位T2WI像

临床分析:PRES 是一组以多种原因引起的以神经系统异常为主要临床表现的综合征,病程多为可逆性。发病年龄在 19-39 岁,平均 26 岁。从起病到 MRI 时间为 1-25 d,平均 10 d。复查时间为发病后 3-17 d,平均 9 d[3]。据报道 [4-5], PRES 多在数小时至数天内急性起病,首发症状为头痛,其次为癫痫发作、意识障碍、恶心呕吐、视觉障碍及轻偏瘫等。抽搐短时间内可数次发作,如发作次数多或原发病控制不好, 则脑损害加重。视力障碍表现为视物模糊、偏盲、幻视甚至失明,一般在治疗后 48 h 内恢复,也有少数出现永久性失明者 [6]。意识障碍包括嗜睡、昏睡等,少数发展为昏迷。精神异常有反应迟钝、记忆减弱等,少数有局灶性神经系统症状如偏瘫、共济失调等。脑脊液常规及生化检查一般正常,通过控制血压、解痉、抗癫痫治疗,症状在几天至 2 周内缓解, 大部分患者预后良好,少数有神经缺损等后遗症,出现死亡为极少数。本例患者临床主要表现为发病前一过性血压增高, 后突感头痛、恶心呕吐,间断性右侧视野缺损,闭目难立征不配合,步态不稳,四肢麻木,无癫痫发作及意识障碍等。

发病机制:一般认为非妊娠期发病的常见原因是急性高血压、使用免疫抑制剂和细胞毒性药物等,妊娠期、产褥期发病的原因是子痫前期或子痫,部分合并 HELLP 综合征,个别患者仅由于产后情绪波动引起,少数 PRES 患者发病前无高血压病史,在产后数天突然发病。PRES 的确切病因仍不十分清楚,主要有两个观点:脑血管自身调节障碍学说和内皮细胞损伤学说 [7]。如果血压升高超过了脑内毛细血管床的负荷,导致血管舒张,致脑的高灌注,血脑屏障破坏,液体渗入脑间质内,引起血管源性水肿。病灶多发于脑后部,考虑是因为该区域是自身调节功能弱的椎基底动脉供血,同时脑白质细胞排列较灰质疏松,所以病灶多发于顶、枕叶皮层下 [8]。PRES 也发生于血压正常的人,学术界有人认为是内皮细胞损伤学说,受损的内皮细胞可以合成、分泌多种细胞因子及趋化因子,破坏了血管内皮细胞的完整性,致血管源性水肿。

MRI 表现:国内报道 [9]160 例 PRES,分析显示,95.6%的病例对称性发病,主要发生于顶叶 100 例,枕叶 99例,额叶 26 例,左右小脑半球 25 例、颞叶 18 例。典型 MRI 表现为左右大脑半球后部的顶、枕叶皮层及皮层下白质对称性信号异常,T1WI 呈略低信号,T2WI 及 T2FLAIR 呈高或略高信号,DWI 呈等、低信号,如果 DWI 呈高信号,提示细胞毒性水肿的存在,预后不佳。有报道 [10],PRES 约 22%-33% 出现细胞毒性水肿。也有报道,少部分病灶DWI 上表现为高信号,但 ADC 亦为高信号,提示为弥散加权效应、透过效应的影响掩盖了血管源性水肿的本质。不典型 MRI 表现为后循环供血的其他部位(双侧小脑半球)、双系统供血区(基底节、丘脑及室旁脑白质)及前循环供血区(额叶),PRES 病灶多发,不局限于顶枕叶,约半数病人累及基底节或小脑, 19% 的 PRES 可合并脑内出血。增强扫描脑内病灶一般无明显强化。本例病灶幕上主要位于左顶枕叶,还有双侧小脑半球, 且幕下病灶较幕上更明显,幕上无对称性发病的特点,左右小脑半球病灶相对对称。病灶 T1WI 呈略低信号,T2WI 呈高信号,DWI 呈略高信号,ADC 亦呈高信号,考虑无细胞毒性脑水肿,增强扫描无强化效应,通过积极治疗,数天后恢复良好,无任何后遗症。

诊断标准 [11]:①在妊娠期或产后 6 周内发病;②有血压急剧升高的病史及诱因;③有典型临床表现,如头痛、恶心呕吐、癫痫发作、意识障碍、视力下降等;④影像学表现为皮质、皮质下血管源性水肿;⑤临床症状和影像学表现可逆。本例患者发病前有一过性高血压,突发头痛、恶心呕吐,间断性右侧视野缺损,磁共振检查有左顶、枕叶、左右小脑半球出现血管源性水肿,临床症状及磁共振表现数天后完全恢复,且在产后 6 周内发病,既往无癫痫病史,所以符合 PRES 的诊断标准。

鉴别诊断:PRES 主要与静脉窦血栓、脑梗死、脑炎、肾上腺脑白质营养不良(ALD)等鉴别。随着 MRI 技术的发展,特别是弥散加权成像(DWI)、表观弥散系数图(ADCMap)、MRV、DSA 等技术的应用,有助于 PRES 的鉴别。静脉窦血栓 MRV 和(或)结合 DSA 可明确,常有脑水肿和脑出血并存。急性脑梗塞表现为细胞毒性水肿,即 DWI 高信号,ADC 低信号,脑炎做腰穿即可诊断。ALD 的 MRI 表现与 PRES 相似,早期主要表现为双侧脑室三角区及枕角旁脑白质及胼胝体压部脱髓鞘病变,呈蝴蝶状长 T1、长 T2 信号, FLAIR 像为高信号,病灶由后向前发展,ALD 男性多发, 发病年龄轻,有特征性的临床症状,病程进行性恶化。MRI 对微小病灶的检出较CT 有较大优势,对疾病鉴别有重要价值。

PRES 的治疗及预后:治疗原则主要是控制高血压、解痉、治疗脑水肿,降颅内压、原发病及合并症的治疗、对症支持治疗等。相关报道显示,经过积极有效治疗,PRES 可在 3-12 天症状消失,若得不到及时治疗,血压不能有效控制,抽搐频繁发作,脑内病变可进一步发展为脑梗死、脑出血等。及时正确的治疗是预后的关键,防止细胞毒性脑水肿的发生, 以减少永久性神经功能缺损。

参考文献:

[1]Hinchey J,Chaves C, Appignani B,et a1. A reversible posterior 1euko-encepha1opathy syndrome[J].Engl J Med,1996,334(8):494-500.

[2]赵振宇, 韩红星 , 孙贞超 , 等. 子痫前期或子痫致可逆性后部脑病综合征的临床及影像学分析 [J]. 中华神经科杂志,2012,45(4):254-258.

[3]祁英, 王晓明, 潘诗农, 等. 磁共振成像对孕产妇可逆性后部脑病综合征预后的诊断价值[J].实用放射学杂志,2010,28(11):1554-1556.

[4]唐志坚, 刘国莉, 王雁, 等. 妊娠合并可逆性后部脑病综合征 6 例临床分析 [J]. 实用妇产科杂志 ,2015,31(8):631-633.

[5]阳柏凤 , 文延斌 , 刘云海, 等. 妊娠相关可逆性后部脑病综合征

36 例临床分析[J]. 中风与神经疾病杂志 ,2018,35(2):145-148.

[6]谷哗红 , 郑桂香, 郭阳, 等. 子痫前期并可逆性后部白质脑病综合征分析 [J]. 中国妇幼保健 ,2011,26(9):1314-1316.

[7]文延斌 , 杨柏凤 , 杨晓苏 , 等. 酷似颅内静脉窦血栓形成的产后可逆性后部脑病综合征 4 例临床分析 [J]. 中华神经科杂志,2014,47(3):177-181.

[8]Vaughan CJ,Delanty N.Hypertensive emergencies[J]. Lancet,2000,356(9227):411-417.

[9]朱振国, 黄艳君, 毕涌. 可逆性后部脑病综合征国内 160 例临床床分析 [J]. 实用医学杂志 ,2011,27(5):855-856.

[10]Zeeman GG,Fleckestein JL,Twickler DM,et al.Cerebral infarction in eclampsia[J].Am J Obstet Gynecol,2004,190(3):714-720.

[11]Mckinney AM,Short J,Truwit CL,et al.Posterior reversible encephalopathy syndrome incidence of atypical regions of involvement and imaging findings[J].AJR Am J Roentgenol,2007,189(4):904-912.

《MRI 诊断可逆性后部脑病综合征 1 例并文献复习论文》附论文PDF版下载:

http://www.lunwensci.com/uploadfile/2018/1211/20181211032048578.pdf

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/2107.html