SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的在突发性流行性脑膜炎疫情中,使用咽拭子样本直接进行荧光定量PCR检测来指导细菌纯培养,以达到快速检测、提高检出率的目的,分析方法、对比数据,讨论此次联用方法在处突工作中的运用效果。方法采集乌鲁木齐市流行性脑膜炎疫情密切接触人群的咽拭子标本,对咽拭子样本和平皿培养物同时进行检测,利用咽拭子PCR结果引导细菌纯培养。结果两种检测方式相辅联用,最终检出率较单一细菌培养法提高4.1%。结论联用荧光定量PCR法为细菌培养、获取目标纯菌做范围指引,效果显著,有效提高了脑膜炎奈瑟氏菌的检出率和实验室检测能力,在疫情快速处突方面值得应用。

关键词:脑膜炎奈瑟氏菌;荧光定量PCR法;细菌培养法;检出率

本文引用格式:姜亦华,谢康.PCR法指导细菌培养法在一起流行性脑膜炎疫情中的运用效果[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(71):339-340.

0引言

流行性脑膜炎又叫做流行性脑脊髓膜炎,简称流脑。是由脑膜炎双球菌引起的化脓性脑膜炎,易形成败血症,死亡率非常高,会留下严重的后遗症,并且是通过呼吸道传播引起的一种急性呼吸道传染病[1]。根据脑膜炎奈瑟氏菌荚膜多糖抗原免疫学的特性,可将其划分为13个血清群。我国过去所发生的3次全国性大流行都是由A群的脑膜炎奈瑟氏菌引起的。虽然我国流脑的防治取得一定的成效,但是流脑仍时有爆发流行,尤其是新疆是流行性脑膜炎高发地,近五年发病率均居全国前5位[2,3]。2019年5月31日,接报告,新疆乌鲁木齐某职业技术专科学校发生一起流行性脑膜炎疫情,1个死亡病例。赶赴现场共采集密切接触人群咽拭子样品49份,未能采集到死亡患者样本。本文通过对咽拭子样本同时进行荧光定量PCR法和细菌培养法检测,分析两者实验数据,对比联用方法及单一性方法两者检测效率优劣,以期今后在同类处突工作中更准确有效得到检测结果,为控制疫情爆发及时提供参考依据。

1资料与方法

1.1标本来源

2019年5月31日,新疆乌鲁木齐某职业技术专科学校发生一起流行性脑膜炎疫情,采集密切接触人群49份样本,均为在校学生。

1.2试剂

双抗巧克力琼脂血平板(多粘菌素、万古霉素),购自郑州安图生物工程股份有限公司。DNA提取试剂盒(QIAamp 51304)、realtime PCR引物及探针(北京天一辉远生物科技有限公司)、PCR反应mix(康为世纪生物科技有限公司)。

1.3仪器设备

二氧化碳培养箱,品牌为德国Memmert,型号INC153;实时荧光定量PCR仪,品牌为西安天隆,型号TL988;离心机,品牌为德国Sigma,型号1-14。

1.4检测方法

1.4.1对纯分离培养物进行荧光定量PCR检测

咽拭子样本现场接种于预平衡温度的双抗巧克力琼脂血平板,保温送回实验室,检测人员将平板放入含5%CO2培养箱中,设定37℃,培养18~24h。之后,挑取直径在1~2mm、灰白色、湿润、半透明的单个菌落进行纯分离培养18~24小时。纯分离后挑取单个目标菌落,涂片染色后进行镜检,形态学确认后,直接对纯分离培养物进行PCR检测。方法为挑取符合要求的单个菌落,加入100ul超纯水,混匀,95-100℃金属浴,恒温10min,12000rpm,离心5min,吸取上清液,即为所需DNA模板。实时荧光定量PCR(real-time PCR)检测运用real-time PCR鉴定Nm种属和基因群:应用ctrA基因鉴定Nm种属,阳性者再进行A、B、C、X、Y、W常见血清群的real-time PCR检测。总反应体系为20µl,分别是DNA模板2µl,2×mix 10µl,正、反向引物各1µl,探针(10×)1µl,ROX 0.4µl,水4.6µl。反应条件:按照TaKaRa DRR390A Mix设置反应条件:①95℃30 s1个循环。②95℃5 s,60℃34s,50个循环,终末收集荧光[6]。

1.4.2对咽拭子样本进行荧光定量PCR检测

使用无菌棉拭子采集样本,涂抹擦拭密切接触人群咽后部黏膜处分泌物进行样本采集,样本置于运输管中保温送至实验室直接进行PCR方法检测,使用煮沸法提取脑膜炎奈瑟氏菌DNA模板。方法为将咽拭子标本在600ul PBS缓冲液中进行洗脱,12 000rpm,离心5min,弃上清,在沉渣中加入60ul超纯水,95-100℃金属浴,恒温10min,12000rpm,离心5min,吸取上清液,即为所需DNA模板。实时荧光定量PCR(real-time PCR)检测运用real-time PCR鉴定Nm种属和基因群:应用ctrA基因鉴定Nm种属,阳性者再进行A、B、C、X、Y、W常见血清群的real-time PCR检测。总反应体系为20µl,分别是DNA模板2µl,2×mix10µl,正、反向引物各1µl,探针(10×)1µl,ROX 0.4µl,水4.6µl。反应条件:按照TaKaRa DRR390A Mix设置反应条件:①95℃30 s 1个循环。②95℃5 s,60℃34 s,50个循环,终末收集荧光。

2结果

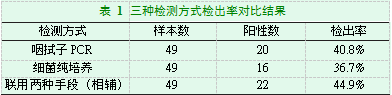

2.1密切接触者49份咽拭子样本进行荧光定量PCR检测结果,检出阳性样本20份,检出率40.8%;对49份纯分离培养物进行检测,检出阳性样本18份,检出率36.7%;利用咽拭子样本PCR检测结果引导细菌培养方向,共检出阳性样本22份,检出率达44.9%,详见表1。

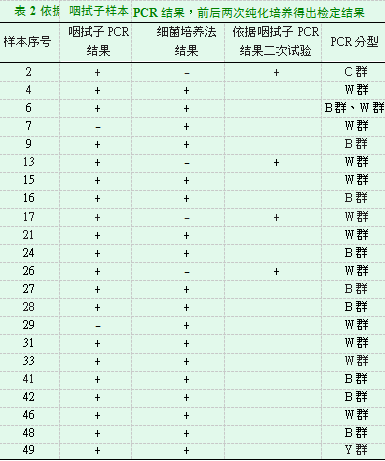

2.2荧光定量PCR分型结果,检出B群9株、C群1株、W群12株、Y群1株;其中6号为B群兼W群样本,详见表2。

3讨论

在处理突发疫情时,实验数据的检测速度与检出率至关重要。按照以往单一细菌培养法检测脑膜炎奈瑟氏菌,检出率不理想,且血清分型时对诊断血清的质量、目标菌纯化度等条件要求较高,与实验室环境以及实验人员判断凝集的能力有着密切的关系,干扰因素较多,且患者若使用抗生素或运输中细菌死亡,可能出现漏检、假阴性的情况,无法有效分离到目标菌株,从而降低了检出率[4,5]。本次试验在细菌培养的同时,对咽拭子样本进行荧光定量PCR检测,为细菌培养、纯化起到很好的引导、划定可能范围的作用,避免出现漏检、假阴性的问题。试验中,2、13、17、26号4份样本,在咽拭子样本PCR检测中呈阳性结果,但在第一次细菌培养中却未分离到目标菌,通过比对咽拭子PCR结果,进行第二次纯分离培养,并顺利获得目标纯菌,检出率提高约4%;7号样本与9号样本在咽拭子PCR检测中未能检出阳性,在细菌培养中则检出阳性,分析问题可能存在于咽拭子样本的洗脱不充分所造成。两种检测方式相辅联用,最终检出率较单一细菌培养法提高4.1%,为44.9%。此次疫情49名密切接触者后期均未发病,一是及时预防性服药,二是49份样本均以B、W群2种型别为主。最近的研究结果显示,中国流脑病例流行菌群构成正在向多元化发展,A、C群流脑病例构成呈减少趋势,B、W135群、其他群及不可分群病例构成在增加[7]。新疆健康人群中Nm携带率较高,以A群病例为主,而在健康人群中未检出A群携带,以B、W群为主,新疆存在菌群变迁的风险较大[8]。试验中不足之处,因为客观原因没能采集到死亡病例样本,故未做PFGE分子分型的同源性技术分析。

综上所述,荧光定量PCR技术非常成熟,相较细菌培养法干扰因素少,检测用时短,分型快速,优势明显。联用荧光定量PCR法为细菌培养,获取目标纯菌做范围指引,效果显著,有效提高了脑膜炎奈瑟氏菌的检出率和实验室检测能力,在疫情快速处突方面值得应用。

参考文献

[1]郭琍,黄志峰,任结梅.广东省近两年流行性脑膜炎奈瑟氏菌菌群分布及药敏性结果分析[J].今日药学,2011,021(012):764-765.

[2]贺电,王雅梅,曾照丽,等.分子生物学技术用于流脑疑似病例的流行病学研究[J].中国卫生检验杂志,2007,017(010):1775-1777.

[3]王新旗,陈涛,谢娜,等.新疆奇台县某中学一起流行性脑脊髓膜炎疫情调查[J].疾病预防控制通报,2014,000(002):76-77.

[4]赵灿.细菌培养法联合检测流行性脑膜炎奈瑟氏菌的临床研究[J].系统医学,2016,000(001):10-12.

[5]孙茹.联用普通PCR法与细菌培养法检测脑膜炎奈瑟氏菌的临床意义[J].当代医药论丛,2016,014(023):99-100.

[6]陈涛,谢娜,符文慧,等.基于实时荧光定量PCR技术检测阿克苏市健康人群脑膜炎奈瑟菌携带状况[J].疾病监测,2018,033(001):59-62.

[7]李军宏,李艺星,吴丹,等.中国2006~2014年流行性脑脊髓膜炎病例菌群分布特征及变迁趋势[J].中国疫苗和免疫,2015,021(005):481-485.

[8]谢娜,陈兆云,陈涛,等.荧光PCR技术在健康人群咽部带菌调查中的应用[J].疾病监测,2018,033(008):627-631.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/19958.html