SCI论文(www.lunwensci.com):

胎儿后颅窝是否正常与胎儿的多种畸形相关,是胎儿系统超声的重点检查内容[1]。以往多通过测量小脑蚓部的大小,小脑蚓部与脑干及小脑幕的角度来评估其发育情况,但测量多项参数较耗时,且正常与异常测值常存在交叉,因此对于小脑蚓部的观察方法仍需要改进。本组通过分析正常和异常胎儿小脑及小脑蚓部矢状面的声像学特征,旨在探讨小脑细微结构的改变与胎儿畸形的关系。

资料与方法

一、临床资料

选取2014年10月至2015年1月我院经二维超声观察可疑后颅窝异常的胎儿43例,孕妇年龄19~41岁,中位年龄31岁,孕周22~34周,中位孕周26+4周;均否认有家族遗传病史,早孕期无出血、无感染史。

二、仪器与方法

使用GE Voluson E 8彩色多普勒超声诊断仪,RAB 4-8-D容积探头,频率2.5~5.5 MHz。孕妇取仰卧位,在谐波条件下测量胎儿生长参数、羊水指数、脐动脉血流动力学参数,随后在显示胼胝体膝部、透明隔腔,小脑的横断面上启动三维成像程序,获取胎儿颅脑的容积数据,并存盘。在组织纹理成像的后处理模式下,连续观察小脑半球矢状面上的形态、边缘及纹理的走行变化。

三、随访

所有病例均追访妊娠结局,活产胎儿追访至出生后2岁;中期引产的胎儿记录其外部异常表现或染色体检查结果,总结正常及各种异常的小脑半球及小脑蚓部的形态、纹理特征及其与胎儿整体状态的关系;以截至到2岁的追访结果为最终观察指标,分析小脑及小脑蚓部的异常与胎儿畸形及整体状态的关系。

结果

一、超声检查结果

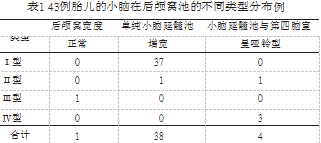

43例胎儿均获得满意的后颅窝矢状面图像,其小脑在后颅窝池的不同表现见表1。小脑蚓部矢状面的形态及纹理主要表现为4种:①Ⅰ型(37例):小脑半球呈圆形,边缘线锐利,呈小花边样,观察线由小脑的一侧向另一侧滑动时,纹理逐渐加深并向小脑的前缘中点汇聚,观察线位于颅脑正中矢状面时,纹理深度达小脑前缘中点,图像呈团扇样改变,纹理呈扇骨样放射状排列(图1),小脑蚓部的上下缘紧贴脑干后缘;②Ⅱ型(2例):两侧小脑半球的形态及纹理与Ⅰ型类似,正中矢状面仅表现为小脑蚓部的下缘不规整,远离脑干的后缘,与前方脑干的夹角增大(图2)。③Ⅲ型(1例):小脑及小脑蚓部的形态无明显改变,当观察线逐渐向脑中线靠近时,小脑的纹理不再向前缘中点汇聚,而与相邻的纹理相连呈反折样改变(图3);④Ⅳ型(3例):小脑蚓部体积明显减小,边缘不锐利,纹理走行紊乱,无规律(图4)。

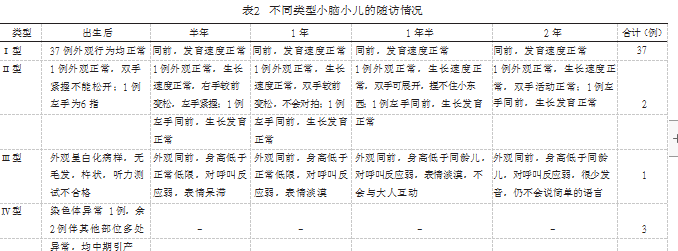

二、随访结果

根据追访结果,Ⅰ型、Ⅱ型属小脑的正常声像学表现,Ⅲ型、Ⅳ型属异常的小脑声像学表现。本组超声共检出正常胎儿38例,异常胎儿5例,见表2。

以小儿2岁时的随访结果及中期引产结果为标准,本组实际异常小儿共5例,4例中期引产,1例出生;超声共诊断异常5例,漏诊1例左手六指的胎儿,误诊1例出生后手呈握拳状的小儿,超声的诊断敏感性90%,特异性97%,准确率93%。

讨论

小脑蚓部是连接两侧小脑半球的重要结构,体积较小,占后颅窝畸形发病率的首位[2],而且不同畸形对于评估小儿的整体状态及小儿的预后也不同,因此准确诊断和分型对于产前咨询有重要价值。目前主要通过横断面上测量小脑延髓池的宽度来间接推测小脑蚓部的发育,即小脑延髓池宽度在2~10 mm且不与第四脑室相通[3],但该方法约有80%病例为假阳性,远高于后颅窝畸形的发病率[4]。本组可疑发病率为真正发病率的8倍,另外小脑蚓部正常的小儿小脑延髓池宽度正常、增宽、第四脑室与小脑延髓池相通的三组中均有分布,考虑主要有原因为断面倾斜角度过大、小脑蚓部上旋、后颅窝的正常变异。

横断面难以显示小脑蚓部纹理等细微结构,而矢状面能够清晰显示小脑蚓部的纹理。本组1例胎儿后颅窝在横断面上小脑延髓池宽度及形态相似,矢状面上小脑蚓部的形态特征和纹理不同;2例胎儿后颅窝在横断面上小脑延髓池宽度及形态不同,矢状面上小脑蚓部的形态特征和纹理相却相似。根据随访结果发现,具有相似形态、纹理特征的病例具有相似的预后。参考肾脏发育不全和不良的概念,小脑蚓部发育不全,即呈第Ⅱ型特征,小脑仅是偏小,内部结构无异常,功能不受影响或影响较小,随小儿的成长,小脑蚓部发育完善,功能恢复或明显改善;发育不良时,即呈第Ⅳ型特征,小脑内部结构异常,常伴多发的功能异常和外形的异常,不随小儿的成长锻炼改善[5]。本组病例中,后颅窝正常、增宽及后颅窝与第四脑室呈哑铃型的三种类型胎儿中均有小脑蚓部异常病例出现,异常的发生率随横断面图像异常程度而增高。

矢状切面上为观察小脑内部结构提供了优良的视角,不仅有效降低漏诊、误诊的发生,而且对于不同的异常能够更好地分类,三维超声采集立体数据,能够很容易地获取到小脑的矢状断面图像。临床工作中,采集图像前适当增大机器的动态范围及边缘硬度能够使小脑纹理显示更清楚,在采集容积数据时,小脑下蚓部容易受到枕部颅骨的遮挡,导致矢状面上下蚓部的缺失或减小的假阳性,保持小脑的采集全程可见,观察线从一侧的小脑半球移动动另一侧的小脑半球,可以连续观察小脑纹理从周边向中间走行的变化规律,保证观察者在纹理走行发生改变时及时捕捉到信息,还可以将两侧的小脑半球对比分析,有助于异常的发现。本组不足之处:①病例较少,仍需今后继续积累;②仅在矢状面上观察图像特征,未结合量化指标;③对Ⅱ型、Ⅲ型小儿应行更长时间的随访。

综上所述,在矢状面上观察胎儿小脑的细微结构能够准确检出异常病例,并且避免了繁琐的数据测量,有利于临床推广应用。

参考文献

[1]龚博,李胜利.胎儿小脑蚓部发育及小脑蚓部缺失的超声评价[J].临床超声医学杂志,2007,9(11):676-678.

[2]郭翠霞,汪龙霞,王艳秋,等.胎儿小脑蚓部上旋产前诊断及预后评估的研究现状[J].中华超声影像学杂志,2014,23(12):1079-1082.

[3]李艳茹,苏姗姗,吕国荣,等.三维超声测量胎儿脑干-小脑蚓部夹角和脑干小脑幕夹角的方法及在居枕大池中的应用[J].中华超声影像学杂志,2015,24(5):412-416.

[4]佟彤,熊奕.胎儿后颅窝池畸形的超声诊断进展[J].中国产前诊断杂志(电子版),2015,7(2):48-50.

[5]何光智,梁连英,戴蔚平,等.胎儿VACTERL联合症产前诊断一例[J].中华医学超声杂志(电子版),2015,12(2):170-172.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/14753.html