SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:颅高压是一种常见的危及生命的临床病理征,可以在多个神经或非神经系统中发生。监测颅内压(ICP)最精确的方法是通过脑室内或硬膜下压力直接侵入性的测量,这种检查通常在重症监护室或操作室里设置,有感染、出血等风险。现今已经提出了几种非侵入性的估测方法,计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)、经颅多普勒(TCD)、脑电图(EEG),听力学和眼科技术等。然而,这些方法在预测颅内压方面的准确性是有限的,未能广泛应于于临床。近些年的研究发现视神经鞘超声对颅内高压的监测提供了一个很有前景的临床工具,本文就此进行综述如下。

关键词:视神经鞘直径(ONSD);颅高压;超声检查;监测方法

本文引用格式:陶莹 , 刘炯鸥 , 崔艳 . 超声检查视神经鞘直径监测颅高压的研究进展 [J]. 世界最新医学信息文摘,2018,18(72):124-126.

Research Progress of Monitoring Cranial Hypertension with the Diameter of Optic Nerve Sheath by Ultrasound

TAO Ying1, LIU Jiong-ou2*, CUI Yan2

(1. Graduate student of Inner Mongolia medical university, Hohhot Inner Mongolia; 2. Ultrasonic department of the first affiliated hospital of Inner

Mongolia medical university, Hohhot Inner Mongolia )

ABSTRACT: Intracranial hypertension is a common life-threatening clinicopathological sign, which can occur in multiple nerves or non-nervous systems.The most accurate way to monitor ICP is through intraventricular or subdural pressure direct invasive measurement, which is usually set up in intensive care unit or operating room, with infection, bleeding and other risks.Several non- invasive estimation methods have been proposed, such as computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), transcranial Doppler imaging (TCD), electroencephalogram (EEG), audiology and ophthalmology, etc.However, the accuracy of these methods in predicting intracranial pressure is limited and should not be widely applied in clinical practice. Recent studies have found that optic nerve sheath ultrasound provides a promising clinical tool for monitoring intracranial hypertension.This review is summarized below.

KEY WORDS: Optic nerve sheath diameter; Intracranial hypertension; Ultrasonic examination; Monitoring method

研究意义

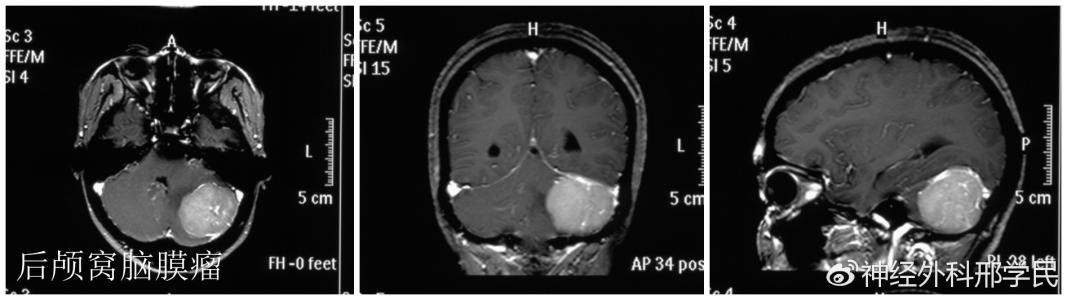

ICP 升高主要是由脑实质体积的增加或者脑肿瘤压迫导致,颅骨是一个封闭的骨腔,维持颅内压的稳定主要靠自身代偿机制,一旦超过代偿范围则会导致 ICP 升高,最终导致脑疝,现今对于颅内压的测定方法主要是有颅内监测和腰椎穿刺,均属于有创检查方法,有出血、感染、诱发脑疝等风险, 这种有创性检查既需要患者及家属的接受也需要专业神经科医生的严格操作,同时对于环境要求也较高,脑室内监测作为一个 ICP 测定的金标准,受到更多客观条件的限制,例如由于设备、环境、人员的高要求,现今在很多基层医院无法开展,对于需要监测 ICP 的患者只能通过反复行腰穿来监测结果,而某些可以导致脑脊液完全或部分梗阻的疾病,腰穿所测量数值往往会偏离真实结果,很多时候只能通过影像学表现和患者一系列临床症状间接做出经验性判断,给临床用药和治疗带来很多不确定因素,因此有效的非侵入性颅内压监测一直是很多学者研究的目标,对于无创性检查的现阶段研究大致如下

(1)CT:是评价神经科患者颅内状态的常用工具。最初的 CT 扫描与临床症状和体征结合在一起被认为是预测ICP 升高的手段,包括脑池、脑室形态的改变,中线移位、血肿、蛛网膜下腔出血,脑沟、裂的大小、脑灰白质的分布,临床研究发现对于颅高压的评估中 CT 扫描可以显示高特异性,但灵敏度低。意味着正常的 CT 扫描不能排除高 ICP 的存在。再者 CT 具有放射性损伤,不适合成为监测手段。

(2)MRI:通过测量颅内压与颅内顺应性的关系来评估颅内压,但在目前,MRI 得出 ICP 测量结果不够可靠,再者 MRI 价格较昂贵,此方法操作也较复杂,尚无法应用于临床。

(3)经颅多普勒(TCD):1987 年,克林格霍弗等人首次描述了 ICP 和TCD 测量相应参数(PI)之间的联系,但在不同生理、病理条件下,血二氧化碳分压、红细胞压积、动脉血压的变化,动脉狭窄,意识水平,糖尿病微血管病变等诸多影响因素,导致相应参数可能不是 ICP 的准确预测因子。

(4)脑电图描记器(EEG):一种基于脑电功率谱分析的新技术,采用自行设计的软件,自动计算脑电功率谱分析和颅内压力指数(IPI),但研究认为 EEG 技术不适合紧急设置,尽管现有初步结果,但该技术需要进一步调查和完善,然后才投入临床使用。

(5) 听力技术:是根据脑脊液压力和耳蜗流体压力之间的密切关系,测量耳朵的动态变化,来监测 ICP 的变化。但测量数据的质量可以受到多因素影响如镇静剂,个体间变异性等因素。

(6)眼科学技术,眼底检查已经成为可疑颅内压升高患者常规临床检查,通过视盘肿胀,边缘模糊,以及神经乳头边缘抬高等迹象表明 ICP 升高,然而,这是 ICP 升高的晚期症状,乳头水肿是急性 ICP 升高的一种罕见现象。为此,正常乳头不排除高 ICP 的存在 [1]。所以对于无创性颅内压的监测方法,学者们仍在不断探讨中。

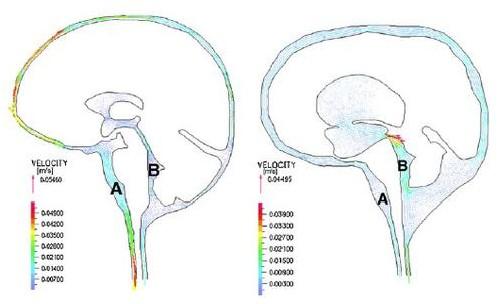

早在 1968 年,Doc Ophthalmol 等人就对 ICP 升高相关机制进行了研究,实验选择与人类机能相似的猕猴,向颅内注入气球,不断向球内注水,来测试脑脊液压力的变化值,结果说明达到最大临界之后,再增加压力,颅内压将迅速升高进入失代偿期,进入失代偿期的患者预后较差,病死率极高, 因此在达到临界值前早期诊断、治疗尤为重要[2]。由于病变的发展速度、个体差异,各自代偿能力不同,ICP 发展进程无法预估,一种可靠的 ICP 的监测手段对于临床用药,降低病死率起到指导性作用。经后续研究发现,在急性颅内压升高时,视神经鞘内蛛网膜下腔扩张发展较早,因此有人认为视神经鞘的测量具有早期预测的功能。包绕视神经的被,称为视神经鞘,是颅内硬脑膜延伸形成,是中枢神经系统的一部分,硬脑膜内层蛛网膜下腔内布满错综复杂的蛛网膜小梁, 脑脊液循环慢慢渗入系统,如果脑脊液循环不被阻塞的话, 颅内压增高后脑脊液就会通过视神经周围的蛛网膜下腔传递,尤其是眼球后段,球后段组织结构较疏松,蛛网膜间隙最宽,由前向后逐渐变窄 [3], 视神经平均直径,包括鞘,约为 4 毫米,视神经直径约为 3mm,鞘层厚度从 0.35 到 0.50 毫米不等,平均厚度为 0.4 毫米,忽略蛛网膜小梁组织弹性和球茎部分扩张引起的额外空间,视神经鞘和视神经直径间有 0.1 毫米的蛛网膜下腔,当颅内压增高时,0.1mm 的蛛网膜下腔便会明显扩张,从而将蛛网膜和软脑膜两层结构更为清晰的显示出来。1993 年 Liu 等学者在 6 具新鲜尸体上通过视神经手术和颅内造瘘等方法来观测视神经鞘和颅内蛛网膜下腔压力的密切关系,研究发现当 ICP 为11~15mmHg(或 150 到200 mm H2O),视神经的蛛网膜下腔压力在视乳头后方 5mm位置上为 0 到 6mmHg 和在 25mm 的位置为 0 至 14 mm Hg, 当颅内压增高到 26 至 30mmHg(或 360 到 400 mm H2O),视神经的蛛网膜下腔压力在 5mm 的位置为 7 到 20mmHg 和在 25mm 的位置为 8 至 20mmHg,利用数字电子仪器获取的这些数据,可以清楚地看到视神经周围蛛网膜下腔压力与颅内压的密切联系 [4]。再此基础上 Helmke 等对一 10 岁脑外伤儿童进行了超声视神经的检查,发现视神经鞘的宽度取决于颅内压,并对尸体进行了解剖,发现颅内出血进入视神经鞘内,符合脑脊液相通的解剖原理 [5],同时研究引起了众多学者兴趣。

2研究进展

2.1研究方法的探究

脑脊液循环在不断变化中,存在正常成人脑脊液平均生产 0.3 至 0.4mL/min,500 至 600mL/d,脑脊液总体积(150mL)每五至七小时更新一次 [3],所以对于测量颅内压数值只反映当前水平,对比两种测量方法需时间相近,对于测量位置的选择现有研究证实视乳头后方 3mm 处是可重复性最高的位置,2013 年 J Bäuerle 等人首次对视神经鞘直径检查进行重复性研究,通过对健康志愿者在超声和核磁检查下,研究发现在球后 3mm 处两种测量方法在可接受范围内具有一致性且精确度高 [6],对于后续也有研究,在儿童中得到了相同结果,因此推荐使用 3mm 测量标准。对于测量设备的选择也同样进行了研究,比较其准确性和临床应用价值,选择监测手段来说,超声测量更具有优势性,对比 CT、MRI,超声更容易移动,价格便宜,操作时间短,更适合急诊、灾难场所使用,再者大型设备,作为监测手段存在一定的条件限制,超声更容易达到监测效果,它是一种精确的方法,可在广泛的环境中应用,它具有非侵入性的床边检查的优点,可以多次重复进行重新评估。

2.2超声监测的可行性

超声监测视神经鞘的研究国外相对较多,2008 年 Heidi Harbison Kimberly, MD 等人研究侵入性脑室内压监测与视神经鞘直径测量的相关性,证实了超声检查视神经鞘直径结合 CT 表现可替代侵入性颅内监测的方法,无论在脑出血还是脑外伤引起的高颅压患者中均可使用,研究所示敏感性是100%,特异度是 95%,但研究样本数量较小(15 个患者)[7]。

2009 年 R Moretti 等人研究视神经超声的可靠性作为一种方法来检测自发性颅内出血引起的颅高压患者,通过在脑脊液引流同时测量视神经鞘直径,证实了颅内压力和视神经鞘直径(ONSD)变化具有一致性,经过对样本的统计分析发现 5.2 毫米是最佳截点,预测 ONSD 增高(>20 毫米汞柱)的敏感性为 93.1%、特异性为 73.85%。本研究证实了视神经超声作为颅内出血患者颅内高压的一种无创检测方法的可靠性 [8]。Tsung J W 文章通过整合前人研究结果指出,达到一致性认可的是正常成人 ONSD 的上限为 5 毫米,对于儿童来说,ONSD 只在 1 岁以内发育明显增粗,之后变化无明显差异, 多次研究得出 1 岁至 15 岁的儿童为 4.5 毫米,1 岁以下的婴儿则为 4 毫米 [9]。因研究的可行性,2013 年制定了一项国际视神经鞘研究计划,鼓励进一步的研究 [10]。2015 年 Choi SH 等人通过比较脑室 - 腹腔分流术前和后的超声检查视神经鞘直径的变化进一步证实了视神经鞘直径为诊断颅高压的非侵入性指标。在术前 ( 右 ) 和术前 ( 左 ) 分别为 5.4 (0.6)mm( 右 ) 和 5.3 (0.7)mm( 左 ),术后 ( 右 ) 为 4.4 (0.5)mm( 右 )、4.5(0.7)mm( 左 )。(P<0.0001 前后对比 )。对术后管理的患者有着巨大意义 [11]。2015 年 Irazuzta JE 等人认为床旁超声视神经鞘检查可以估测颅内压升高患者,通过比对腰穿结果,认为视神经鞘直径大于 4.5mm,为 ICP 升高截点,与之前的 5mm 截点有所不同,可能是选择的样本数量及个体之间差异所造成 [12][13]。对于颅内压升高和视神经鞘直径的密切相关性已经得到多名学者的理论和实验的证实。

2.3相关影响因素的研究

为了使测量更加准确,有学者进一步探讨其相关影响因素,2012 年ochen Bauerle, 等人研究 18-77 岁 40 个健康成人,结果显示视神经鞘直径平均值在 5.4+6mm,波动范围在 4.3-7.6mm 之间 ONSD,经统计学分析年龄、性别、体重、左右眼球以及不同的操作者不是其独立影响因素 [14]。又因颅高压患者中有较大一部分体位受限,无法配合,因而给操作带来一定困难,有人提出在不同的体位下,是否还会存在一定的线性关系,有人研究在健康志愿者中,改变不同检查体位对超声测量左右眼视神经鞘直径无明显差异性,但是对于低颅压患者直立位测量结果显著低于平卧位患者 [15]。在美国,超声测量的ONSD 作为间接评估颅内压的方法,已经被用于临床。但是由于种族及地域差异,国外标准不能完全应用于国内人群,2016 我国王丽娟等人得出国人的最佳临界值 4.1mm(灵敏度 95%,特异度 92%),并发现之前研究 5mm 这样的阈值只能定性地诊断颅内压增高,没有研究量化 ICP 无创超声, 通过收集 316 名国内患者,并首次得出量化颅内压函数公式, 进一步研究性别、年龄、身体质量指数(BMI)、腰围、头围、舒张压(DBP)等相关影响因素,认为其不影响 ONSD 与 ICP 的关系,证实了超声测量 ONSD 成为定量评估 ICP 的潜在性 [16]。2017 年 Dong Hwan Kim 等人首次大样本(585 例)进行 ONSD/ 眼球横径(ETD)的研究超声测量 585 例健康成人ONSD 统计发现发现 ONSD 与眼球横径密切相关,与性别、年龄、体重、BMI、头围无相关性,并得出临界值为 4.11mm(95% 可信区间 4.09 -4.14mm;范 围为 3.85-4.35mm),ONSD/ETD 为 0.18 (95% 可信区间 , 0.18-0.18mm; 范围 0.17-0.19)[17]。

现今对于研究结果各个学者有不同的见解,但都对超声测量 ONSD 评价颅压的可行性给予了肯定,为使研究更准确化和规范化还需要更多进一步的研究报道。ICP 增高的诊断既具有挑战性又至关重要,因为及时识别和治疗对于防止可能的脑损伤或死亡具有关键性意义。超声检查 ONSD 正在成为一种非侵入性技术,一种无创、快速、床边、可重复测定高ICP 或排除高 ICP 的方法,逐渐得到各个国家研究者的关注。

3研究方法的不足

这种方法依赖于从颅内到视神经蛛网膜下腔眶部的通路。如果路径在视神经管或在视神经管内口堵塞(例如,由鞍上脑膜瘤,部分结核性脑膜炎,或在管内眼动脉段动脉瘤的患者),测量结果就会出现很大的偏差,此外 ONSD 技术不能用在有视神经外伤和疾病的患者中。非侵入性的方法有许多优点,然而,这些方法也有同样的显著的缺点,没有入侵检测那么精确,为了进一步评估非侵入性技术对颅内高压的预测能力,需要进行大规模的临床试验,不同操作人员需要经过相关培训,减少人为因素的误差,超声测量的时需要在尽量短的时间内,多切面、多角度观察,取平均值以减少测量误差。

4展望

通过各个国家学者的不断探索和研究证实了超声测量ONSD 评估颅高压的可靠性,为无创性监测颅内压开启新的篇章,给一些无法进行腰穿和脑室内穿刺的病人带来了福音,对于需要反复进行腰穿的病人减少了其检查过程中的痛苦,颅压升高的阈值点、测量位置、相关影响因素及量化标准还在不断完善中,现今未能完全普及应用于临床,对于不同地域、不同人种、不同的疾病之间是否有明确差异性,还需要更多实验、更大的样本去说明,超声测量 ONSD 的方法量化并代替侵入性测量方法具有很大潜在可能和研究空间。

参考文献:

[1]Kristiansson H, Nissborg E, Jr B J, et al. Measuring elevated intracranial pressure through noninvasive methods: a review of the literature[J]. Journal of Neurosurgical Anesthesiology, 2013, 25(4):372-85.

[2]Hayreh S S. PATHOGENESIS OF OEDEMA OF THE OPTIC DISC (PAPILLOEDEMA) A PRELIMINARY REPORT[J]. Documenta Ophthalmologica,1968, 24(2):289-411.

[3]王丽娟 . 二维灰阶超声检测视神经鞘直径及其评估颅内压的意义 [D]. 吉林大学 , 2015.

[4]Liu D, Kahn M. Measurement and relationship of subarachnoid pressure of the optic nerve to intracranial pressures in fresh cadavers[J]. American Journal of Ophthalmology, 1993, 116(5):548-556.

[5]Helmke K, Hansen H C. Fundamentals of transorbital sonographic evaluation of optic nerve sheath expansion under intracranial hypertension II. Patient study[J]. Pediatric Radiology, 1996, 26(10):701-705.

[6]Bäuerle J, Schuchardt F, Schroeder L, et al. Reproducibility and accuracy of optic nerve sheath diameter assessment using ultrasound compared to magnetic resonance imaging[J]. Bmc Neurology, 2013, 13(1):187.

[7]Kimberly H H, Sachita Shah M D, Keith Marill M D, et al. Correlation of Optic Nerve Sheath Diameter with Direct Measurement of Intracranial Pressure[J]. Academic Emergency Medicine, 2008, 15(2):201-204.

[8]Moretti R, Pizzi B, Cassini F, et al. Reliability of optic nerve ultrasound for the evaluation of patients with spontaneous intracranial hemorrhage[J].Neurocritical Care, 2009, 11(3):406-410.

[9]Tsung J W, Blaivas M, Cooper A, et al. A rapid noninvasive method of detecting elevated intracranial pressure using bedside ocular ultrasound: application to 3 cases of head trauma in the pediatric emergency department[J]. Pediatric Emergency Care, 2005, 21(2):94-98.

[10]Dubourg J, Messerer M, Karakitsos D, et al. Individual patient data systematic review and meta-analysis of optic nerve sheath diameter ultrasonography for detecting raised intracranial pressure: protocol of the ONSD research group[J]. Systematic Reviews, 2013, 2(1):62.

[11]Choi S H, Min K T, Park E K, et al. Ultrasonography of the optic nerve sheath to assess intracranial pressure changes after ventriculo-peritoneal shunt surgery in children with hydrocephalus: a prospective observational study[J]. Anaesthesia, 2015, 70(11):1268-1273.

[12]Hassen G W, Bruck I, Donahue J, et al. Accuracy of optic nerve sheath diameter measurement by emergency physicians using bedside ultrasound[J]. Journal of Emergency Medicine, 2014, 48(4):450-457.

[13]Irazuzta J E, Brown M E, Akhtar J. Bedside Optic Nerve Sheath Diameter Assessment in the Identification of Increased Intracranial Pressure in Suspected Idiopathic Intracranial Hypertension[J]. Pediatric Neurology, 2015, 54:35-38.

[14]† J B, † P L, Kaps M, et al. Intra- and Interobsever Reliability of Sonographic Assessment of the Optic Nerve Sheath Diameter in Healthy Adults[J]. Journal of Neuroimaging Official Journal of the American Society of Neuroimaging, 2012, 22(1):42-45.

[15]Fichtner J, Ulrich C T, Jilch A, et al. Optic nerve sheath diameter changes from supine to upright position in patients with spontaneous intracranial hypotension in a controlled analysis: a new ultrasound tool for diagnosis and follow-up?[J]. Chemical Reviews, 2015, 111(1):209-237.

[16]Wang L J, Yao Y, Feng L S, et al. Noninvasive and quantitative intracranial pressure estimation using ultrasonographic measurement of optic nerve sheath diameter[J]. Scientific Reports, 2017, 7:42063.

[17]Kim D H, Jun J S, Kim R. Ultrasonographic measurement of the optic nerve sheath diameter and its association with eyeball transverse diameter in 585 healthy volunteers[J]. Scientific Reports, 2017, 7(1).

《超声检查视神经鞘直径监测颅高压的研究进展论文》附论文PDF版下载:

http://www.lunwensci.com/uploadfile/2018/1031/20181031035906627.pdf

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/1387.html