SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要: 目的 探讨神经内科老年眩晕患者的病因及针对性治疗措施。方法 选择老年眩晕患者 50 例,均为我院神经内科2016 年 2 月至 2017 年 2 月收治,分析病因,并依据病症制定对症治疗方案。结果 本次选取的病例,病因包括良性位置性眩晕、后循环缺血性眩晕、前庭周围性眩晕、精神因素诱发眩晕等,其中,以后循环缺血性眩晕所占比例最高, 达 45%, 与其它原因比较具统计学差异(P< 0.05)。经用药治疗后,患者有效 31 例,占 62%;好转 16 例,占 32%; 无效 3 例,占 4%,总有效率为 94%。本次研究仅一例患者并发脑血栓,无猝死事件。结论 针对神经内科收治的老年眩晕疾病患者,对其病因进行分析,制定个体化方案治疗,可显著提高临床总有效率,为患者康复提供有力保障。

关键词: 神经内科;老年;眩晕;病因;治疗

本文引用格式:陈晓旭 , 冯月宇 . 神经内科老年眩晕患者的病因分析及治疗探讨 [J]. 世界最新医学信息文摘,2017,17(47):116

0引言

神经内科疾病领域,眩晕发生率居较高水平,由患者自觉平衡感觉出院障碍所致。临床以中、老年人为主要发病群体, 其中老年人更为常见,严重影响到患者的生存质量 [1]。对神经内科眩晕病因进行分析,行针对性治疗,对改善预后价值显著。本次研究选择相关病例,就上述内容展开探讨,现回顾结果如下。

1资料与方法

1.1一般资料。本次研究共选择神经内科 50 例眩晕老年患者, 其中男 19 例,女 31 例,年龄 61-79 岁,平均(68.2±8.7)岁; 合并高血脂症 22 例,高血压 30 例,糖尿病 9 例。患者均有程度不等的眩晕、头晕等症状,伴有头颈部疼痛、恶心,且病情反复发作,与眩晕病相关诊断标准符合。

1.2方法。入院后,均对患者行血糖血脂测定,并开展心电图、CT、TCD 等系列临床检查,与高脂血症、糖尿病等即往病史结合,对致病因素进行分析,并依据具体症状,制定治疗方案。方案具体内容:针对急性期期病例,可取异丙嗪药物肌注,肌注剂量为 25-50mg。间歇期病例,可取西比灵口服,剂量为每次 10mg,每日 1 次;脉络宁静滴,每次 20ml,每日 1 次;阿司匹林肠溶片口服,每次75mg,每日1 次,以上药物均应用2 周。

1.3指标观察。(1)统计病因所占比例;(2)评定临床效果;(3)记录并发症率。

1.4效果评定。有效:眩晕症状在用药后消失,随访 1 个月, 未出现复发的情况;好转:眩晕症状在用药后有所好转,随访1 个月,有发作的情况;无效:病情未见好转,用药期间频繁发作。

1.5统计学分析。采用 SPSS 13.0 统计学软件,计数资料行 检验,差异有统计学意义为P< 0.05。

2结果

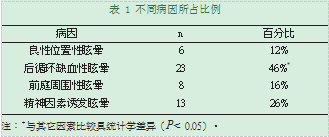

2.1病因分析。本次选取的病例,病因包括良性位置性眩晕、后循环缺血性眩晕、前庭周围性眩晕、精神因素诱发眩晕等, 其中,以后循环缺血性眩晕所占比例最高,达 45%,与其它原因比较具统计学差异(P< 0.05),见表 1:

2.2总有效率评定。经用药治疗后,患者有效 31 例,占 62%; 好转 16 例,占 32%;无效 3 例,占 4%,总有效率为 94%。

2.3并发症率。本次研究仅一例患者并发脑血栓,无猝死事件。

3讨论

结合本次研究结果示,后循环缺血性眩晕为主要引发神经内科老年眩晕症的病因,占 46%,分析原因,因后循环缺血约占缺血性卒中病症的 20%,是较常见和多发的缺血性脑血管病症 [2]。现阶段,临床通常应用后循环缺血概念将神经内科椎基底动脉系统缺血发作取代,此概念病理类型以脑梗死、椎基底动脉系统缺血发作等为主。本次选取的后循环缺血病例,除有眩晕表现外,还有程度不等的呕吐、恶心等症状伴发 [3]。后循环缺血性眩晕特征为:有卒中危险性因素伴发、患者以老年人为主、头部 CT 检查结果异常、眩晕可持续数小时或数天。本次研究精神因素诱发眩晕占 26%,临床特点为:头晕、眩晕时间长短不一,多与患者情绪相关,且有程度不等的抑郁、焦虑症状伴发,并有乏力、失眠症状。对此类病人进行诊治时,需重视对其焦虑、抑郁状态进行掌握,使治疗方案更具针对性。此外,还包括其它诱发眩晕的因素,如良性位置性眩晕、前庭周围不明原因性眩晕等,在本次研究中分别占 12%,16%,病因不同,治疗上也存在一定差异,故对具脑血管危险因素的神经内科老年眩晕患者进行筛查,具有非常重大的意义[4-5]。本次针对眩晕病例,依据病情特点行个体化治疗,总有效率为 94%, 表明脉络宁、异丙嗪、阿司匹林肠溶片等为有效治疗眩晕病药物。研究示,临床取安定注射液和异丙嗪注射液应用,经肌肉给药可在短时间内发挥止吐、镇静成效,使患者神经兴奋度明显降低,进而达到对病症缓解的效果。西比灵可使神经元代谢及脑微循环改善,对脑血管痉挛、血液粘滞度增高等具抑制作用。另外,有研 究表明其还具稳定细胞膜作用。脉络宁具增加血液流动量、扩张血管、活血化瘀等作用;阿司匹林肠溶片具预防血栓作用,为常用抗血小板类药物。上述药物合用,在对眩晕疾病治疗时,可发挥协同效果,进而显著提高了临床总有效率。

综上,针对神经内科收治的老年眩晕疾病患者,对其病因进行分析,制定个体化方案治疗,可显著提高临床总有效率, 为患者康复提供有力保障。

参考文献:

[1]巩忠,郑黄刚,蒋初明,等 . 神经内科门诊主诉头晕患者病因分析[J]. 中西医结合心脑血管病杂志,2015,13(3):409-410.

[2]纪树芳,蔡小剑,李卡凡,等 . 不同年龄段良性阵发性位置性眩晕患者临床特点对比分析[J]. 中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志,2015, 23(04):258-260.

[3]岳宇峰 . 神经内科老年眩晕患者的病因分析及治疗观察 [J]. 深圳中西医结合杂志,2015,25(19):100-101.

[4]史鹏,张曙光,李艳 . 神经内科 160 例眩晕患者病因分析 [J]. 中外医学研究,2014,12(9):128-129.

[5]刘坤梅,莫燕,佘晓秋 . 神经内科门诊 685 例老年眩晕患者的病因分析 [J]. 泸州医学院学报,2013,36(3):268-269.

《神经内科老年眩晕患者的病因分析及治疗探讨论文》附论文PDF版下载:

http://www.lunwensci.com/uploadfile/2018/1017/20181017034029764.pdf

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/1202.html