SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的分析2种目标气囊压力监测下吸痰对气管插管患者的应用效果。方法选定本院2016年12月至2018年12月收治的气管插管患者60例,以“随机数字表法”为分组原则,分对照组(30例,30 cmH2O气囊压力)、研究组(30例,25 cmH2O气囊压力),比较吸痰后气囊压高压时间、气道损伤发生率。

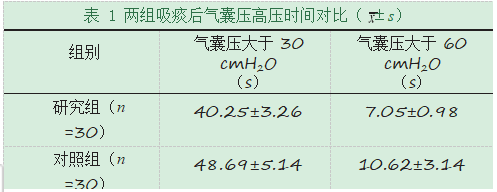

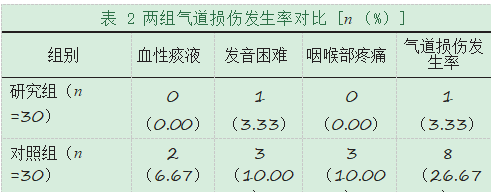

结果研究组气囊压大于30 cmH2O、大于60 cmH2O时间显著比对照组短,研究组气道损伤发生率显著比对照组低,P<0.05。

结论25 cmH2O气囊压力可有效缩短气管插管患者吸痰后气囊压高压时间,降低气道损伤发生率,值得借鉴。

关键词:目标气囊压力;吸痰;气管插管;气道损伤

本文引用格式:苏跃香.2种目标气囊压力监测下吸痰对气管插管患者的应用效果分析[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(51):29-30.

Application Effect Analysis of Sputum Aspiration under Two Target Balloon Pressure Monitoring on Tracheal Intubation PatientsSU Yue-xiang(Yunnan the First People's Hospital,Kunming,Yunnan,650032)

ABSTRACT:Objective To analyze appliation effect of sputum aspiration under two target balloon pressure monitoring on tracheal intubation patients.Methods Choose 60 cases tracheal intubation patients admitted to our hospital from December 2016 to December 2018,divide them into control group(30 cases,30cm H2O balloon pressure)and research group(30 cases,25 cmH2O balloon pressure)with random digital table method.

Compare balloon pressure time and airway injury incidence after sputum aspiration.Results Balloon pressure time longer than 30 cmH2O and 60 cmH2O in study group was significantly shorter than control group,and airway injury incidence in study group was significantly lower than control group(P<0.05).

Conclusion 25 cmH2O balloon pressure can shorten balloon pressuretime after sputum aspiration for tracheal intubation patients effectively and reduce airway injury incidence,which is worthy of reference.

KEY WORDS:Target balloon pressure;Sputum aspiration;Tracheal intubation;Airway injury

0引言

气管插管是当前临床抢救急危重症患者常用的一种有效手段,长期性的高压力或者过高的气囊压力极易损伤患者气道,气道损伤在气管插管中极为常见,其中以气道黏膜充血、损伤最为常见[1]。

近年来,临床有研究显示:不同的目标气囊压监测下吸痰对患者气道造成的损伤不同,通常气囊压一般设置在30 cmH2O,但30 cmH2O的气囊压对于大部分患者来讲,超过了实际需求,因此25 cmH2O气囊压成为当前临床高度关注的热点[2]。在上述研究背景下,本文选定本院2016年12月至2018年12月收治的气管插管患者60例研究,做出如下报道。

1资料与方法

1.1基线资料。选定本院2016年12月至2018年12月收治的气管插管患者60例,以“随机数字表法”为分组原则,分对照组(n=30)、研究组(n=30)。研究组女12例,男18例;年龄在45-80岁,平均(62.59±5.14)岁;APACHEII(急性生理和慢性健康评分)评分在7-32分,平均(19.52±3.16)分;体重在45-80 kg,平均(62.52±5.14)kg。

对照组女13例,男17例;年龄在46-79岁,平均(62.86±5.04)岁;APACHEII评分在8-30分,平均(19.47±3.11)分;体重在46-79 kg,平均(62.86±5.04)kg。基线资料两组相比,P>0.05,可比较。

纳入标准:①医院伦理委员会批准。②年龄大于等于18周岁。③精神正常、意识清醒者。④患者家属对本研究知情,且签字“知情同意书”。排除标准:①呼吸循环不稳定者。②非全麻手术气管插管者。③意识不清醒者。

④哺乳期、妊娠期女性。⑤合并内分泌、代谢性疾病者。

1.2方法

1.2.1材料:气囊测压表(型号:Wi11166;生产企业:东西仪(北京)科技有限公司)、瑞士RAPHAEL拉斐尔呼吸机(生产企业:瑞士HAMILTON MEDICAL公司)。

1.2.2方法:吸痰之前,操作人员应确认患者意识状态清醒,同时告知患者吸痰的目的和重要性,评估患者气管插管导管位置刻度、两肺呼吸音以及生命体征等,抬高床头30度左右,取-150 mmHg的吸痰压力,吸痰之前予以患者2 min 100%的氧浓度通气,连接气囊,对气囊压力进行校正,确保其处于“归零待计时”状态。

研究组予以25 cmH2O气囊压力,对照组予以30 cmH2O气囊压力。以一次性吸痰管完成吸痰操作,吸痰管在气道中的停留时间应小于等于15s。吸痰期间密切观察、详细记录气囊压大于30 cmH2O、大于60cmH2O时间,气道吸引之后及时将患者口腔分泌物擦拭干净[3]。

1.3观察指标。比较吸痰后气囊压高压时间:包括气囊压大于30 cmH2O、大于60 cmH2O时间。气道损伤发生率:呼吸机撤机、气管拔除1 h后评估患者气道损伤情况,包括血性痰液、发音困难、咽喉部疼痛。

1.4统计学分析。用SPSS 25.0软件处理,计量资料数据(±s、t检验);计数资料数据{[n(%)]、χ2检验},

P<0.05,具统计学差异。

2结果

2.1两组吸痰后气囊压高压时间对比。研究组气囊压大于30 cmH2O、大于60 cmH2O时间显著比对照组短,P<0.05,见表1。

2.2两组气道损伤发生率对比。研究组气道损伤发生率显著比对照组低(P<0.05),见表2。

3讨论目前,临床普遍认为气管插管中影响气囊压力的因素较多,例如声门下吸引、患者体位、吸痰等,由于吸痰会刺激患者上气道,极易引发强烈呛咳反射,导致气囊压显著升高[4-5]。

本研究示:研究组气囊压大于30 cmH2O、大于60 cmH2O时间显著比对照组短,研究组气道损伤发生率显著比对照组低,P<0.05。说明25 cmH2O气囊压力监测下吸痰在气管插管中的安全性、有效性较高。

分析如下:①25 cmH2O气囊压力避免患者气囊压力长期性过低或者过高,可有效预防低氧血症的发生,同时减轻了吸痰操作对气囊压力的影响。

②25 cmH2O气囊压力对患者气道刺激影响较短,吸痰管在吸痰过程中进入气道之后,可抵达隆突处,隆突与气管插管导管前端的距离在2-3 cm,气道中吸痰管停留15 s,因此吸痰之后由于大气道的刺激,气囊压力停止,并且可以恢复到监测目标压力水平,25 cmH2O气囊压力明显比30 cmH2O气囊压力低,更接近于目标监测基线,因此气囊

压大于30 cmH2O、大于60 cmH2O时间相对较短[6]。

③25 cmH2O气囊压力与气管插管患者的实际需求接近,对机体组织、血流灌注影响较小,患者气道、黏膜的耐受性较高,因此25 cmH2O气囊压力对患者气道、黏膜可形成有效保护,极大的降低了气道损伤发生率。

综上所述,气管插管中以25 cmH2O气囊压力监测下吸痰,可有效降低血性痰液、发音困难、咽喉部疼痛等并发症发生率,有助于患者机体早日康复,值得借鉴并将其大力推广。

参考文献

[1]吴彦烁, 宿桂霞, 尹彦玲, 等.4 种临床因素对人工气道气囊压力的影响[J].中华护理杂志,2017,52(8):934-937.

[2]王伟钟,周尧英,严一核.人工气道气囊压力异常影响因素的logistic回归分析[J].浙江临床医学,2018.20(3):468-470.

[3]董大伟,邢星敏,冯波.2种目标气囊压力监测下吸痰对气管插管患者的影响[J].护理学报,2017,24(17).62-64.

[4]邬超群,梁大梅,罗沛佑,等.持续气囊压力监控在预防呼吸机相关性肺炎中的应用效果研究[J].医药前沿,2017,7(10):207-208.

[5]黄珍贤,钟娟,黄华琼,等.气囊管理联合个体化口腔护理在预防呼吸机相关性肺炎中的研究[J].蛇志,2016,28(1):45-47.

[6]陈娟红,姚惠萍,全殷殷,等.人工气道持续气囊压测定结合声门下吸引对VAP的预防研究[J].中国医院统计,2017,24(4):283-285.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/11447.html