摘要:肠道微生物组指人体肠道内微生物的总和,对人体的代谢功能和心理健康具有重要影响。肠道微生物能够通过多种机制参与调节能量代谢、糖代谢和脂质代谢,进而影响体重管理、糖尿病控制等代谢性疾病的发生和发展。基于此,文章就肠道微生物组如何影响人体代谢过程及心理健康状况展开探讨,并结合有关实验揭示了肠道微生物组成调节对人体健康的潜在促进机制,以期为健康干预措施的制订提供有效依据。

关键词:肠道微生物组,人体代谢,心理健康,饮食干预

人体肠道内的微生物能够分解食物产生能量,合成必需维生素,进而影响免疫系统的发育和功能,同时也可通过肠-脑轴影响人的行为和情感。微生物组成的变化可通过改变能量吸收效率、调节脂肪存储和影响胰岛素敏感性等途径,间接影响人体代谢健康,而心理健康问题如焦虑症和抑郁症等,也与肠道微生物的变化存在一定联系。肠-脑轴作为一种双向通信系统,可将肠道微生物产生的信号传递至大脑,以此影响个体的情绪及行为。在此背景下,文章将结合有关实验深入探索肠道微生物组如何调控人体代谢过程及其对心理健康的具体影响,并揭示肠道微生物组的功能和作用机制,从而为代谢疾病和心理健康障碍的预防和治疗提供有价值的参考。

1肠道微生物组概述

1.1肠道微生物组的组成

肠道微生物组指寄居在人体肠道内的微生物群落,包括细菌、真菌和病毒等多种微生物。肠道微生物组的组成受遗传和环境因素的双重影响。其中,遗传因素确定了宿主的免疫反应模式和胃肠道生理环境[1],可间接影响微生物群落的结构;环境因素中的饮食习惯也对肠道微生物组具有显著影响,平衡的饮食可促进双歧杆菌和乳酸菌等有益菌生长,而高脂肪和高糖饮食则会导致有害菌群如肠杆菌属等过度增长。

1.2肠道微生物组的功能

肠道微生物及其代谢产物不仅能调节人体健康,还能在膳食和宿主间搭建起重要桥梁。一方面,肠道微生物可分解宿主无法独立消化的纤维素和其他非淀粉多糖等复杂多糖,进而产生短链脂肪酸等代谢产物。短链脂肪酸中的丁酸、乙酸、丙酸,可调节血糖和胆固醇水平,增强肠壁的屏障功能,从而抑制有害细菌的侵袭并减轻炎症反应。此外,肠道微生物还参与合成多种宿主必需的维生素B群和维生素K等生物活性物质。例如,肠道中的某些细菌每天能合成约1.5~2.0μg的维生素B12,接近成人每日推荐摄入量2.4μg;健康成年人体内约50%的维生素K2由肠道微生物合成,且这些维生素对于维持神经系统健康、血液凝固功能和能量代谢水平具有关键作用[2]。

2肠道微生物对代谢的影响

2.1肠道微生物与糖代谢

肠道微生物可分解宿主难以消化的多糖,产生短链脂肪酸。短链脂肪酸不仅是肠道上皮细胞的重要能量来源,还可利用血液循环作用于远端器官,从而影响肝脏的糖生成和肌肉组织的糖摄取。短链脂肪酸中的丁酸可增强肝细胞的胰岛素敏感性,从而促进肝脏对葡萄糖的利用和储存,维持人体血糖平衡;乙酸作为一种激活剂,能激活肠道激素如胰高血糖素样肽-1(GLP-1)等的分泌,从而增强胰岛β细胞的胰岛素分泌能力,有效调节血糖水平。此外,肠道微生物还可通过其细胞成分和代谢产物脂多糖激活宿主免疫系统,引发低度慢性炎症。

2.2肠道微生物与脂质代谢

肠道微生物可通过其生产的酶类直接参与脂质的分解与合成。这些微生物所产生的脂解酶可将食物中的甘油三酯分解转化为脂肪酸和甘油,促进脂类的吸收和利用。同时,某些肠道微生物也能合成并释放具有调节功能的脂类代谢产物。这些代谢产物可作为信号分子参与调控宿主的脂质代谢,进而影响宿主体内脂质的合成与存储。此外,肠道微生物还可调节宿主的代谢激素,间接影响脂质代谢[3]。

3肠道微生物对心理健康的影响

3.1肠-脑轴的概念与机制

迷走神经作为连接肠道和大脑的主要神经通路,传递信号速度快,是肠-脑轴中最直接的信息传递通道。迷走神经既可传递来自大脑的信号以调节胃肠蠕动和分泌活动,又可将那些与肠道微生物活动相关的信号反馈给大脑。例如,某些肠道微生物可产生血清素和多巴胺等神经递质,而这些神经递质可经迷走神经传递至大脑,从而影响个体的情绪和行为。同时,内分泌路径也是肠-脑轴的重要组成部分。肠道微生物通过影响肠道内分泌细胞的活性,可调控胃泌素、胰高血糖素样肽-1(GLP-1)等激素的释放。

3.2肠道微生物与情绪调节

某些肠道微生物能够产生与神经递质相似的化学物质,如血清素和多巴胺等,这些神经递质在调节情绪、睡眠和压力反应方面发挥着关键作用。其中,血清素被广泛认为是“幸福激素”,且多数在肠道中产生,可通过血液循环系统影响大脑功能,从而调节人体情绪和行为。同时,肠道微生物还可调控酌-氨基丁酸这一神经递质的合成与释放。该神经递质在减轻焦虑和提升情绪稳定性方面起着重要作用。此外,肠道微生物失衡还可导致细胞因子和化学介质等炎症反应物质过度产生,而炎症因子在多项研究中均表明与抑郁症、焦虑症和其他情绪障碍的发生发展密切相关。

3.3肠道微生物与压力应对

肠道微生物可通过调节宿主的免疫系统和激素平衡来缓解压力。具体而言,在面对压力时,身体的免疫反应会发生显著变化,使免疫细胞活性增强或减弱,从而诱发炎症反应。此时,肠道微生物通过影响这些免疫细胞的行为,可调节宿主对压力的生理反应[4]。某些有益肠道微生物可促进白细胞介素-10(IL-10)和转化生长因子-β(TGF-β)等抗炎细胞因子的产生。这些抗炎因子能够减轻由应激引起的炎症反应,帮助宿主恢复到平衡状态。同时,这些微生物还也可抑制肿瘤坏死因子-α(TNF-α)这一促炎细胞因子的过度表达,从而减少由压力引起的身体不适及其他慢性健康问题。

4研究方法

4.1研究设计

文章采用前瞻性、随机、对照、双盲临床试验方法分析了肠道微生物组对人体代谢和心理健康的影响。实验对象来自多个医疗中心,包括18~65岁的健康志愿者和患有代谢性疾病(如2型糖尿病等)的患者,同时排除最近6个月内接受过其他实验性治疗或患有严重并发症的个体。将实验对象划分为四个组别:益生菌补充组、饮食调整组(富含纤维、低糖饮食)、生活方式综合干预组(规律运动、睡眠改善指导),以及对照组(接受安慰剂)。研究采用与代谢功能相关的生物标志物(如血糖、胰岛素敏感性和血脂水平等)和心理健康状态(焦虑和抑郁评分量表评估)展开评估,旨在揭示肠道微生物组与宿主健康间的复杂作用机制,为预防和治疗代谢性疾病及相关心理问题提供依据。

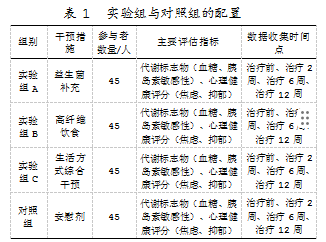

4.2实验组与对照组的配置

实验组与对照组的配置具体如表1所示。

实验共涵盖3种不同的干预措施和一个对照组,且各组参与者人数均为45人。由表1可知,实验组A接受益生菌补充,预计可通过改善肠道微生物平衡来正面影响代谢指标并降低焦虑与抑郁水平;实验组B采用高纤维饮食,预期促进有益肠道微生物增长,改善代谢功能和心理状态;实验组C综合干预生活方式,预计将通过改善肠道-大脑轴提高心理健康和代谢稳定性;对照组则接受安慰剂,用以评估干预效果与自然变化间的差异。在治疗前、治疗2周、6周和12周几个时间点分别收集数据,以便观察干预的即时效果及其持续性作用。

4.3实验结果

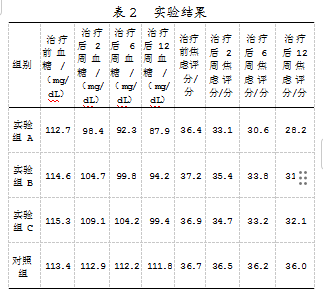

实验结果具体如表2所示。

数据显示,所有实验组在接受各自干预后的血糖和焦虑评分均有所改善,且与对照组相比,实验组变化更为显著。其中,实验组A的血糖水平从112.7 mg/dL降至87.9 mg/dL,焦虑评分从36.4降至28.2,表明益生菌补充能够通过改善肠道微生物群平衡来优化代谢调控和减轻心理压力;实验组B的血糖和焦虑评分也得到了持续改善,表明饮食纤维有助于增加肠道微生物多样性,从而间接影响代谢水平和心理健康;实验组C的改善效果最为温和;对照组中血糖和焦虑评分变化不大,验证了实验干预的有效性。

5结语

综上所述,通过采取不同的微生物干预措施,实验组在血糖控制和焦虑评分上均得到了显著改善。实验组A的改善效果最为明显;实验组B和实验组C通过综合调整饮食和生活方式,也展现出了良好的改善效果。这些发现为开发针对性微生物干预措施提供了科学依据。因此,肠道微生物组不仅是维持身体健康的一个重要因素,也是未来医学研究和治疗策略中一个不可忽视的关键点。

参考文献

[1]姚乐辉.膳食结构对人体肠道微生物代谢的影响[J].食品与机械,2019,35(6):59-63.

[2]李康,聂玉强.人体肠道微生物与宿主代谢调控的研究进展[J].胃肠病学和肝病学杂志,2017,26(10):1179-1182.

[3]王高强.肠道微生物代谢与人体心脑血管疾病的相关性研究[J].工业微生物,2023,53(6):10-12.

[4]陈素云.新陈代谢运动影响下的建筑设计与城市设计的延续[J].城市住宅,2021,28(12):168-169,172.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/ligonglunwen/81653.html