摘要:文章采用三维荧光光谱和平行因子技术,研究含油污水中的溶解性有机质经过生化处理后的组成特征及转化规律。结果表明,炼油废水以类色氨酸和类酪氨酸类荧光组分为主;生化处理后,出水的芳香族含量和腐殖化程度提升,同时类酪氨酸化合物被有效去除,而类色氨酸、类富里酸和类腐殖酸化合物则难以被去除;代表类酪氨酸的C1组分占比急剧降低,而代表类色氨酸的C3组分占比增加。其中,C3组分可作为指示废水中溶解性有机质变化的指标。

关键词:溶解性有机质,三维荧光光谱技术,平行因子分析,炼油废水,组成转化

含油废水是整个环境水体中排放量大、所含污染物种类复杂,且具有突出回收利用潜力的水资源。在含油废水中,炼油废水的产生量是原油加工量的0.4~1.6倍[1]。含油废水中包含易致癌的挥发性有机物、可回收的石油烃类化合物以及生化性差、难以降解的溶解性有机质(DOM)。污水处理厂废水中的DOM占总化学需氧量(CODcr)的80%左右[2]。

DOM中的荧光有机物约占40%~60%[3],且在特定激发波长(Excitation,Ex)下会发出特征波长的发射光(Emission,Em)。三维荧光光谱技术(Three-dimensional excitation emission matrix fluorescence spectroscopy)可同时描绘荧光强度以及激发波长和发射波长变化间的关系,反映有机物的物质种类、水体污染程度,判断污染物的来源及其在不同处理单元中的变化[4]。

本文通过测量炼油废水处理过程中DOM的荧光位置等参数变化,详细分析炼油废水处理过程中DOM的光敏性差异,同时运用三维荧光光谱技术和平行因子解析(PARAFAC),指示废水处理过程中的有机质变化。

1材料与方法

1.1样品采集及处理

样品取自某炼油污水处理厂的炼油废水处理车间。

采样点:污水处理厂进水1#、隔油出水2#、气浮出水3#、生化出水4#、总排水5#。使用无菌样品袋采集水样,并保证顶部不留空气。将样品在经0.45μm滤膜过滤后于4℃黑暗处密封保存备用。

1.2仪器及测试方法

DOC测试:采用HACH®标准法中的消化比色法HJ/T399-2007。

三维荧光光谱技术测试:Aqualog®三维荧光光谱仪(Horiba,日本);激发波长220~800 nm;发射波长240~800 nm,狭缝宽度5 nm,CCD电压medium。水样经0.45μm滤膜过滤后实施测试。所有样品的EEM光谱均是在减去纯水空白后获得的。使用Matlab R2014a和DOMFluor 2.0软件对EEM数据进行分析。

2结果与讨论

2.1炼油废水处理厂有机质三维荧光光谱特征

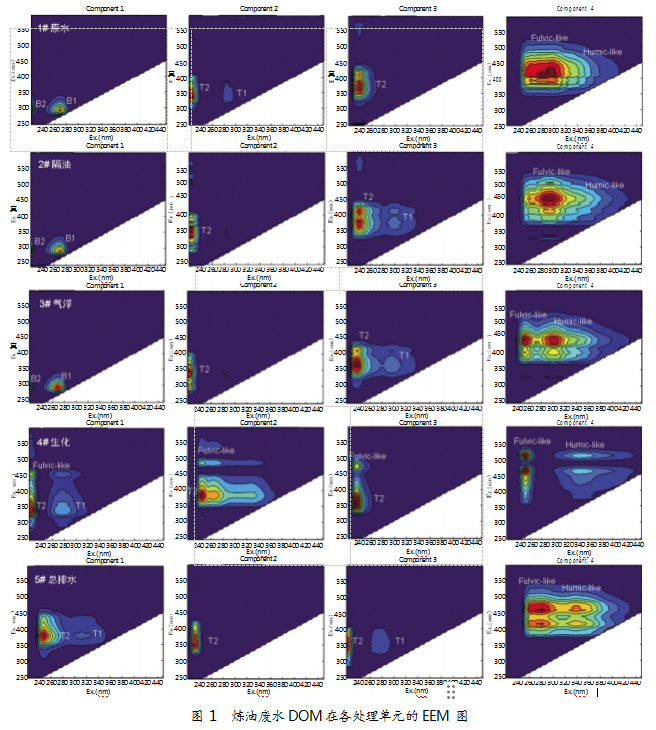

炼油废水处理厂各处理单元进出水中有机质的三维荧光光谱图如图1所示。炼油废水DOM的荧光光谱分布在Ex=200~400 nm,Em=250~500 nm区域内,主要包括类色氨酸(B1:Ex/Em=269/296~300 nm,B2:Ex/Em=221/296~300 nm)、类酪氨酸(T1:Ex/Em=278/346~378 nm,T2:Ex/Em=221/323~350 nm)、类腐殖酸(C:Ex/Em=340~350/456-461 nm,M:Ex/Em=293-299/447~451 nm)和类富里酸(A:Ex/Em=251-281/456~461 nm)。其中,污水处理厂进水1#中存在类酪氨酸B、类色氨酸T、富里酸和腐殖酸4类荧光峰;生化出水4#及总排水5#中主要存在类色氨酸T、富里酸和腐殖酸荧光峰。经过生化处理后,类酪氨酸类荧光峰消失,B1类酪氨酸的荧光强度从进水处的7 523降低至总排水处的484;B2类酪氨酸的荧光强度从进水处的9 987降低至总排水处的1 313。T类色氨酸类化合物、类富里酸和类腐殖酸化合物经过生化处理后,荧光丰度显著增加。其中,T1类色氨酸荧光强度从956增加至1 527,而T2类色氨酸类化合物的荧光强度增加较少,且可能与生物质中可溶性微生物产物(SMP)的释放有关[5]。腐殖质类化合物的荧光峰位置未发生变化,且荧光强度在生化出水后有所增加。

随着处理过程的发展,DOM中类腐殖质类化合物的荧光峰强度设计增加了处理难度;荧光强度较高的类蛋白质类化合物逐渐降低,但仍占据主导地位;类色氨酸类化合物易与腐殖质类化合物的结合,同样增加了其处理难度。

2.2各处理单元对DOM的去除情况

经过生化处理后,B类酪氨酸类化合物被有效去除,且B1和B2类酪氨酸的去除率分别为94%和87%。在处理过程中,代表类腐殖酸和类富里酸的荧光强度比值的峰值C:A基本无变化,表明生化处理后DOM中芳香族的含量和腐殖化程度增加。

本文运用PARAFAC解析炼油废水DOM,并基于EEM数据解析出C1~C4不同的组分。原水中,C1类蛋白质类组分占比较高,为71.81%。经过生化处理后,C1组分降低至33.64%,而C2~C4组分在处理过程中的占比则逐渐升高。尤其是C3组分的变化较大。经过生化处理,其占比从9.01%增加至30.75%。总排水中的荧光组分以C1~C3组分为主。推测在处理过程中,类蛋白质类化合物会被部分去除或转化,从而使总排水中腐殖质类化合物的占比增加,处理难度加大。此外,处理过程中炼油废水DOM的三维荧光光谱技术谱图变化及相关参数指标分析表明,C3组分可作为反应处理过程中有机质性质变化的一个直观指标。

3结论

研究分析表明,炼油废水以类色氨酸和类酪氨酸类荧光组分为主。经过生化处理后,有机质的荧光组成有较大变化,表现为类蛋白质类化合物被有效去除,而类腐殖酸及类富里酸类化合物的荧光强度则相对增加。除微生物生命活动及降解产物外,类蛋白质类化合物,尤其是T1类色氨酸容易与腐殖质类化合物结合,从而增加炼油废水的处理难度。此外,研究表明,C3组分可作为一个反映炼油废水处理过程中有机质变化的指标。

参考文献

[1]DIYA’UDDEEN H B,DAUD W A M W,AZIZ A A.Treatment technologies for petroleum refinery effluents:A review[J].Process Safety and Environmental Protection,2010,89(2):95-105.

[2]WANG S T,MA J,LIU B C,et al.Degradation character-istics of secondary effluent of domestic wastewater by combined process of ozonation and biofiltration[J].Jour-nal of Hazardous Materials,2008,150(1):109-114.

[3]吴静,谢超波,曹知平,等.炼油废水的荧光指纹特征[J].光谱学与光谱分析,2012,32(2):415-419.

[4]栗则,张晓飞,吴百春,等.三维荧光光谱技术在石油炼化行业的应用[J].分析试验室,2018,37(7):863-868.

[5]周璟玲,席宏波,周岳溪,等.石化废水处理过程中荧光有机物变化特征及去除效果[J].光谱学与光谱分析,2014,34(3):704-708.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/ligonglunwen/81448.html