摘要:作物生长过程中常受到干旱、低温、病虫害等逆境胁迫,导致其产量和品质下降,严重威胁农业生产。农艺措施是提升作物抗逆性的重要手段,本文系统阐述了农艺措施通过采取改良土壤性状、优化种植模式、合理灌溉施肥等多种途径,有效增强作物抗旱、抗寒、抗病虫害等抗逆性的作用原理和应用效果。其中,深耕、免耕、保护性耕作可显著改善土壤团粒结构,提高蓄水保墒能力,增强抗旱能力;合理密植则可发挥群体优势,提高作物抗寒能力;科学轮作、间套作可打破病虫害发生规律,提高作物免疫力;而水肥一体化、配方施肥则可精准调控养分供给,促进作物健康生长。这些农艺措施与生物技术等协同集成,多学科交叉融合,将全面提升作物抗逆性,为保障粮食安全、推动农业可持续发展提供有力支撑。

关键词:农艺措施,作物,抗逆性,可持续发展

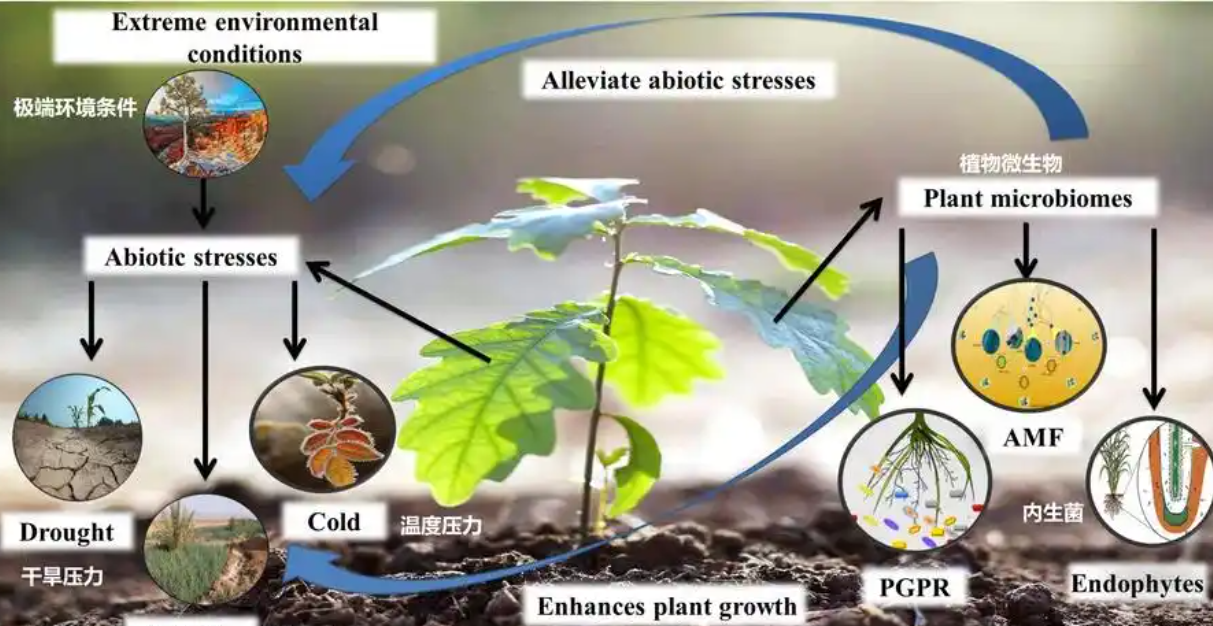

随着全球气候变化加剧、极端天气事件频发,干旱、低温、洪涝等灾害性天气给农业生产带来巨大挑战,病虫害等生物胁迫也严重威胁作物产量与品质。每年由于干旱等逆境胁迫造成的作物减产达30%以上。因此,提升作物抗逆性,减轻逆境胁迫造成的不利影响,对于保障粮食安全、实现农业可持续发展具有重要意义。作为农业生产的基础措施,科学、合理的农艺措施在作物抗逆性改良中可以发挥关键作用。

1农艺措施对作物抗逆性提升的重要性

1.1提高作物产量和质量的需要

作物产量和品质是衡量农业生产成效的核心指标,关乎国计民生和粮食安全。然而,在作物生长发育过程中,往往会遭遇干旱、低温、盐碱等各种逆境胁迫,导致产量严重下滑,品质明显降低,给农业生产和农民收入带来巨大损失。面对这些挑战,农艺措施可以通过多种途径,有效改善作物生长环境,提升作物抗逆性,从而保障产量和品质[1]。一方面,合理的灌溉制度,如喷灌、滴灌等节水灌溉措施,可以在干旱胁迫下,通过提高水分利用效率,最大限度减轻干旱对作物的不利影响,保障作物产量;另一方面,科学的施肥措施,特别是增施有机肥和生物肥,可以显著改善土壤团粒结构和养分状况,促使作物根系健壮发达,从而增强作物抗寒、抗旱等抗逆性,提高作物产量和品质。

1.2应对气候变化的迫切要求

当前,全球气候变化加剧,极端天气频繁发生,给农业生产带来了前所未有的严峻挑战。近年来,我国农业气象灾害造成的损失占农业总产值的5%以上,干旱、洪涝、高温、低温等极端气候事件,严重影响了农作物生长发育,导致减产、绝收,成为制约农业生产的瓶颈因素[2]。在此背景下,提高作物抗逆性,增强其对极端气候的适应能力,成为农业生产亟待解决的重大课题,而农艺措施则是应对气候变化、提升作物抗逆性的有效途径。深耕、免耕等措施,可以通过改善土壤结构,增加蓄水保墒能力,增强作物抗旱能力;而合理密植则可以利用群体优势,提高作物抗寒能力,减轻低温冻害;科学轮作可以通过作物间相互保护,提高作物整体抵御病虫害的能力。

1.3促进农业可持续发展的必然选择

长期以来,传统农业生产过度依赖化肥农药,造成土壤退化、环境污染等一系列生态问题,严重制约了农业的可持续发展。而通过农艺措施提升作物抗逆性,可以有效减少农业投入品的使用量,降低环境负荷,实现农业生产与生态环境的协调发展。其中,保护性耕作技术,秉承少耕、免耕、覆盖的理念,通过秸秆覆盖和还田,可以显著提高土壤有机质含量,改善土壤结构,增强蓄水保肥能力,减少化肥、农药使用量,这既提高了土壤生产力,提升了作物抗逆性,又实现了农业面源污染的减排。配方施肥技术根据土壤养分状况和作物需求,科学、合理制定施肥方案,在满足作物生长需求的同时,最大限度降低肥料损失,减少面源污染,实现养分资源的高效利用。此外,间作套种、轮作等农艺措施,可以通过丰富作物多样性,发挥其互补互益作用,进而有利于农田生态系统平衡,提高病虫害的生物防控能力,减轻农药使用量和残留。

2农艺措施对作物抗逆性提升的原理

2.1通过改良土壤理化性质提高抗逆性

土壤作为作物生长的物质载体,其理化性质的优劣直接关系作物的抗逆能力。良好的土壤理化性质,如团粒结构发达、孔隙度高、有机质含量丰富等,可以显著改善土壤质量,为作物生长提供良好的水分、养分和空气环境,增强其抵御逆境胁迫的能力。农艺措施则可以通过多种途径,有效改良土壤理化性质,提升土壤质量,从而增强作物抗逆性。深耕打破犁底层,扩大了土壤容量,为作物根系生长拓展了空间,有利于根系吸收深层土壤水分,提高抗旱能力。而适度的土壤耕作,可以疏松土壤,改善团聚体结构,提高土壤蓄水、保水能力,在旱季能够缓解干旱胁迫对作物的伤害,在雨季则有助于排水防涝。农艺实践中,秸秆还田、增施有机肥等措施,可以有效补充土壤有机质,促进团粒结构形成,提高土壤孔隙度,改善土壤通气性和入渗性,进而增强土壤储水能力,提高作物抗旱能力。

2.2合理灌溉和施肥策略增强抗逆性

水分和养分作为作物生长发育的两大物质基础,无论在数量上还是时空分布上,都直接影响着作物的抗逆能力。面对干旱、低温、盐碱等逆境胁迫,作物往往表现出生理代谢紊乱、生长发育受阻,严重削弱了抗逆能力。而合理的灌溉和施肥策略,则可以通过调节水分和养分的供应状况,增强作物抗逆性,提高其对逆境胁迫的适应能力[3]。在干旱胁迫下,采用滴灌、喷灌等节水灌溉技术,可以将有限的水资源精准输送至作物根系区,减少土壤蒸发和渗漏损失,大幅提高水分利用效率,有效缓解干旱对作物的伤害。而在低温环境中,增加钾肥的施用量,可以促进植株体内渗透调节物质的积累,提高细胞液浓度,增强细胞的抗寒能力,提高作物越冬能力。对于盐碱地,采取控制灌溉、排水等农艺措施,有助于降低土壤盐分含量,减轻盐胁迫对作物的伤害。

2.3优化种植密度和种植模式的作用

种植密度和种植模式对作物群体内部小气候、光照条件、通风透光等具有重要影响,进而影响作物抗逆性。农艺措施可以通过优化种植密度和种植模式,改善作物生长环境,提高抗逆性。例如,合理密植可以通过群体优势增强作物抗寒能力,并通过庇荫效应缓解高温胁迫;而过高密度又会导致群体内部通风透光差,不利于抗病虫害。再如,采用宽窄行、南北向垄作等种植模式,可以改善群体通风透光条件,提高作物的抗病虫害能力;采用间套作模式,可以通过复合群体优势增强作物抗逆性。因此,根据作物类型、气候条件等合理确定种植密度和种植模式,是农艺措施提升作物抗逆性作用的关键。

3常见农艺措施在提升作物抗逆性中的应用

3.1深耕和免耕对土壤性状及作物抗逆性的影响

深耕和免耕作为常见的耕作措施,通过不同的土壤扰动方式,对土壤理化性状产生显著影响,进而影响作物的抗逆性。当采用深耕措施时,犁底层被破除,耕作层深度可增加10~15cm,这不仅扩大了作物根系的生长空间,有利于根系向深层土壤延伸,获取更多的水分资源,增强抗旱能力,还可以改善土壤团粒结构,使毛管孔隙度提高20%~30%,增强了土壤蓄水保墒能力,在干旱胁迫下为作物提供更充足的水分[4]。与深耕不同的是,免耕是一种保护性耕作措施,通过减少机械对土壤的直接扰动,保护了土壤团聚体结构,使大孔隙度提高1~2倍,改善了土壤入渗性和蓄水保肥能力,间接增强了作物的抗旱能力。值得注意的是,免耕过程中还可采取秸秆覆盖,这一措施可以减少土壤表面40%~60%的水分蒸发,显著缓解干旱胁迫对作物的不利影响。此外,秸秆还田还可将土壤有机质含量提高0.3%~0.5%,进而活化了土壤微生物区系,提高了土壤肥力,一定程度上增强了作物抵御病虫害的能力。

3.2保护性耕作提高作物抗旱、抗寒能力的效果

保护性耕作作为一种集约化耕作模式向生态化、可持续方向转型的重要途径,通过少免耕、秸秆覆盖和合理轮作等综合措施,在减少机械对土壤扰动的同时,可以补充有机物料,显著改善农田生态环境,为提升作物抗旱、抗寒能力奠定了良好基础。秸秆作为一种优良的地表覆盖物料,对土壤水分的保蓄具有显著效果。当秸秆覆盖度达到60%以上时,土壤蒸发量可减少20%~30%,有效提高土壤含水量,增强作物抗旱能力,这在干旱、半干旱区具有重要应用价值。与此同时,秸秆覆盖对地表起到了良好的保温作用,可减轻冻融交替对作物的伤害,降低冻害发生风险,对提升作物抗寒能力功不可没[5]。值得一提的是,免耕播种作为保护性耕作的重要组成部分,不仅可以降低生产成本,而且能使耕作造成的土壤水分蒸发损失减少20%~30%,在干旱胁迫下具有独特优势。此外,保护性耕作中合理的轮作制度,如小麦-玉米轮作等,可以从根本上打破病虫害的发生规律,削弱病虫害基础,显著降低病虫害发生风险,提高了作物抵御病虫害的能力。保护性耕作在改善农田小生境等方面的突出效果使得作物抗逆性显著提高,采用保护性耕作可使小麦增产10%~30%,玉米也有8%~15%的增产,为农业增产、农民增收提供了新途径。

3.3配方施肥在增强作物抗病虫害方面的作用

配方施肥是一种以平衡施肥为原则,根据土壤养分状况和作物需求特点,量身定制科学施肥方案的现代施肥技术,在增强作物抗病虫害能力方面具有独特优势。氮、磷、钾作为植物生长发育必需的元素,其配比的合理与否直接影响着作物的健康水平。当氮、磷、钾以2∶1∶1的比例施用时,可显著促进作物营养生长和生殖生长,提高植株整体抗性,增强抵御病虫害的能力。特别是钾肥,作为植物体内渗透调节的重要元素,适量增施可显著提高植株体内糖类、淀粉等渗透调节物质的含量,增强细胞保护能力,提高作物抗寒性。同时,钾素还能促进植株体内木质素、纤维素等合成,加厚细胞壁,增强机械支撑力,有效提高作物抗倒伏能力,间接减轻病虫害对作物的危害。除钾肥外,补充硅肥可促进硅质在植株表皮沉积,使植株表皮硅化加强,起到“硅质盔甲”的保护作用,显著提高作物抗病虫害能力。微量元素,如锌、锰等,参与植物体内多种酶促反应和代谢过程,是提高作物免疫力的关键因子。土壤锌含量每提高1mg/kg,小麦白粉病发病指数可降低5%左右。

3.4水肥一体化技术对提升抗逆性的贡献

水肥一体化技术作为现代农业的重要标志性技术,通过将水分和肥料精准同步输送,在提升作物抗逆性、实现节水增产等方面展现出巨大潜力。该技术以精准、高效为核心理念,利用实时监测系统,对土壤水分和养分进行动态监测,并依据作物生长需求模型,制定最优灌溉施肥方案,真正做到了水肥“精准到株”,水分和肥料利用率得到显著提高,其中水分利用率可提高20%以上,更好地发挥了水肥资源的生产效能[6]。在干旱逆境下,水肥一体化可发挥独特优势,采用滴灌技术,水分直接输送至作物根区,大幅减少了输配过程中的土壤水分蒸发和渗漏损失,在缓解干旱胁迫方面具有良好效果。此外,水肥一体化将施肥与灌溉充分结合,可针对作物不同生育期的需肥特点,灵活实施配方施肥,在满足养分需求的同时,最大限度地降低了肥料淋洗损失,进一步提高了肥料利用率,为作物健康生长奠定了坚实基础,提高了作物整体抗逆性。值得一提的是,水肥一体化在蔬菜生产中的应用,可使常见病虫害发生率明显降低,是提高作物抗病虫害能力的有效途径[7]。

4农艺措施对作物抗逆性提升的前景展望

农艺措施在提升作物抗逆性方面大有可为,随着现代农业科技的不断进步,其应用前景将更加广阔。节水灌溉、保护性耕作、精准施肥等先进农艺措施的广泛应用,必将进一步提升农艺措施在作物抗逆性改良中的贡献。节水灌溉技术可以实现水资源的精准调控,在干旱逆境下保障作物对水分的需求,提高抗旱能力;保护性耕作可以改善土壤结构,增强土壤蓄水保肥能力,提高作物抗旱、抗寒能力;精准施肥则可以满足作物生长需求,提高肥料利用率,促进作物健康生长,增强抗逆性。更为重要的是,农艺措施与生物技术、栽培措施等多学科交叉融合,将产生“1+1>2”的协同增效作用,全面提升作物抗逆性。抗逆性品种选育与合理密植等农艺措施结合,可以集成发挥品种的抗性优势和群体效应,显著提高作物抗逆性;以作物抗性机理为导向的靶向施肥,与免耕、保护性耕作等配套集成,可以协同激发作物自身的抗逆潜力,最大限度地发挥其抗逆效应[8]。

5结语

综上所述,农艺措施在提升作物抗逆性方面具有广阔的应用前景。未来,精准高效、系统集成的现代农艺技术体系,将在作物抗逆性改良中发挥更大作用。同时,农艺措施与生物技术、生理生态调控等多学科交叉融合,有望从遗传、生理、栽培等多维度入手,协同提升作物抗逆性,引领未来农业发展。此外,加强抗逆机理研究,阐明农艺措施的调控网络,将有助于发掘新的抗逆途径。相信通过农艺措施的不断创新,定能助力现代农业高质量发展。

参考文献:

[1]王燕.施用外源物质对园艺作物抗逆性影响研究进展[J].现代园艺,2024,47(14):46-50.

[2]于婧.节水型农艺措施对旱砂西瓜产量及品质的影响研究进展[J].现代农业科技,2024,(13):41-44.

[3]胡青,任建武,付新,等.北京平原生态林下赤芍白粉病防治措施[J].林业科技通讯,2024,(06):116-118.

[4]赵海英.生物肥对饲用藜麦产量指标、抗逆性及抗氧化性能的影响[J].中国饲料,2024,(10):96-99.

[5]崔玉莹.不同农艺措施对春茬水果萝卜抽薹抑制效果的影响[D].秦皇岛:河北科技师范学院,2024.

[6]郜怀峰.硅和钼对桃树抗逆性及果实品质的影响[D].泰安:山东农业大学,2023.

[7]邵丹丹.不同农艺措施对盐碱地土壤理化性质的影响[D].榆林:榆林学院,2023.

[8]杨国林.提高玉米产量的农艺技术措施研究分析[J].中文科技期刊数据库(全文版)农业科学,2024,(02):46-49.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/ligonglunwen/81441.html