摘要:针对30603综采工作面回采期间粉尘浓度高、现有的喷雾降尘措施效果不明显等问题,结合采面现场情况提出将动压、静压注水方式应用到采面注水中。具体利用30603回风巷原有瓦斯抽采钻孔进行动压注水,在采面布置短钻孔进行静压注水,并对采面注水孔布置及注水工艺进行详细分析。现场应用后,采面注水区域捏煤层含水率增至1.98%~2.94%间,采面粉尘质量浓度控制在187.2、102.1 mg/m3,取得较好分防尘效果。

关键词:煤炭开采,粉尘治理,注水技术

0引言

随着矿井综合自动化水平的不断提升,采掘作业面粉尘产生量不断增加,高浓度粉尘不仅会影响作业人员身体健康、降低生产效率,而且会增加设备磨损甚至导致井下安全事故发生(1.1。增加煤层含水率是降低回采工作面粉尘浓度的最根本措施,但是由于密集瓦斯抽采钻孔接抽,会降低煤层原始含水率进而增大粉尘产生量,对煤层注水人为增加煤层含水率显得尤为重要4。为此,众多的学者及工程技术人员对煤层注水技术展开研究,并提出采用高压、低压、动静组合、分段注水、添加湿润剂等方式提高煤层注水效果,现场应用均取得一定效果嘭。不同区域煤层赋存条件、开采工艺以及注水效果等均处在明显差异,因此应结合现场实际条件针对性出煤层注水技术方案并进行现场应用,以期降低煤炭回采期间粉尘产生量、改善现场环境条件。

1工程概况

山西某矿为高瓦斯矿井,设计产能为180万t/a,现阶段生产主要集中在6#煤层。30603综采工作面回采区域内6#煤层赋存稳定,厚度均值3.9m,倾角2°~8°,采面走向、倾向长度分别为982、110 m。6#煤层原始瓦斯压力、含量分别为1.28 MPa、14.3 m/t煤层较为松软,硬度在0.35~0.68。30603综采工作面采用U型通风方式,设计供风量为1 160 m/min,在回采巷道内按照5m布置瓦斯抽采钻孔,设计接抽时间在6个月以上。采面内布置的主要开采设备包括有:MG300/700-WD采煤机、SGZ-764/630刮板输送机、SZZ800/315转载机、ZY6800/19/42液压支架,采面设计推进速度为4.8 m/d。现阶段主要采取的降尘措施包括有架间喷雾、采煤机高压喷雾、回采巷道内净化水幕等,受到采面推进速度快、煤层含水率底、原有注水措施效果不明显以及开采、移架等生产环节粉尘产生量大等多因素影响,采面粉尘浓度较高,监测到下风侧采煤司机位置全尘、呼吸性粉尘质量浓度最高可达到625.3、256.8 mg/m',因此需要针对采面现场情况合理制定煤层注水工艺,通过增加煤层含水率从根本上降低煤炭回采过程中粉尘产生量。

2煤层注水工艺分析

为提升30603综采工作面煤层注水效果,提出在回采巷道内通过动压方式注水、在采面内采用中压方式注水,通过实现采面注水范围圈覆盖以及适当增大注水压力、注水量等,减少采面后续回采期间粉尘产生量。

2.1回采巷道动压注水

2.1.1巷道注水系统布置参数

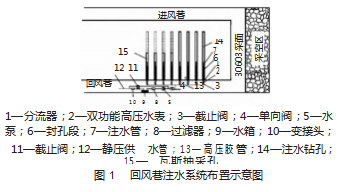

受区域构造影响,30603综采工作面斜长为110m,为减少采面瓦斯抽采管理铺设工程量以及劳动强度,采面仅在回风巷内布置有瓦斯抽采钻孔,钻孔孔深在90 m左右,间隔在5m。为此,在采面瓦斯抽采达标后,利用原有的瓦斯抽采钻孔进行注水。由于回采的6#煤层较为松软,为提升煤层注水效果、增大注水量,在早班使用动压注水方式、中班及晚班则用静压注水方式,并在注水系统中添加一定量湿润剂,具体采面回采巷道内注水系统布置情况,如图1所示。使用原有瓦斯抽采钻孔作为注水孔使用,由于钻孔使用时间长、难以避免会出现塌孔情况,为此采用钻机对钻孔进行扩孔,将钻孔孔径由73 mm扩至93mm。

2.1.2注水参数2.1.2.1钻孔封孔

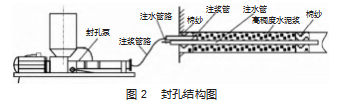

注水钻孔封孔质量直接影响注水效果,确定合理的封孔方式以及封孔距离,减少钻孔漏水量,有助于提升钻孔注水有效覆盖范围。在30603回风巷内注水钻孔采用高稠度水泥浆进行封孔,具体封孔结构如图2所示,封孔深度控制在20 m左右,采用的水泥浆水灰质量比控制在0.4:1。

2.1.2.2注水压力

注水压力会直接影响煤层注水效果,在30603回风巷注水孔早报采用动压注水方式,采用的注水压力不应破坏顶板稳定性,结合以往经验将注水压力控制在3~7 MPa;在采面中班及晚班通过静压方式注水,注水压力保持在3 MPa左右。静压注水压力为2MPa。

2.1.2.3注水量

钻孔注水量应能确保注水区域内煤层含率提升2%以上,结合现场条件计算确定单孔注水量应在42.9 m3以上,考虑到漏水等因素,将单孔注水量控制在50m3以上。单孔注水流量控制在0.6 m3/h左右。

2.2采面注水

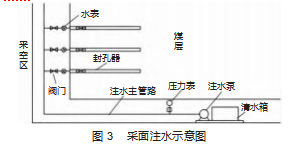

在采面检修班布置钻孔向煤层内进行注水,布置的注水孔间隔为4 m、孔深为15 m、孔径为73mm。钻孔施工完成后通过FSKK-63/4型封孔器封孔4 m,通过回风巷内的注水泵为钻孔供水,注水压力控制在5 MPa左右。采面注水示意图,如图3所示。

在30603内布置有25个注水钻孔,每10个钻孔为一组,单孔注水时间控制在45 min左右。整个采面钻孔钻进以及注水等耗时可控制在6 h以内。

3煤层注水效果分析

3.1煤层含水率变化分析

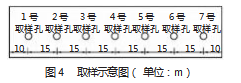

在采面按照15 m间隔垂直煤壁布置布置取样孔,孔深控制在5~7 mm,具体取样孔布置如图4所示,布置的取样孔可覆盖整个采面。取样完成并测定发现,1~7号取样孔取得的煤样含水率分别为1.98%、2.56%、2.74%、2.26%、2.62%、2.94%、2.01%,煤层注水之前原始含水率平均为0.75%,注水后煤层含水率增加值在1.23%~1.87%间,表明采面使用的煤层注水方式可显著提升煤层含水率,注水效果显著。

3.2采面粉尘浓度

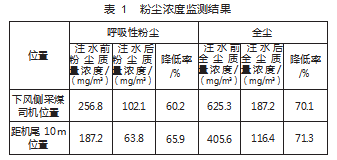

通过滤膜质量法对采面注水后实现采煤司机位置、距机尾10 m等处粉尘浓度监测,具体结果如表1所示。从表1看出,在对煤层注水前,由于煤层含水率低、产尘强度大,采面回采期间粉尘浓度整体较高,其中下风侧采煤司机位全尘、呼吸性粉尘质量浓度分别达到625.3、256.8 mg/m3,距机尾10 m位置全尘、呼吸性粉尘质量浓度分别达到405.6、187.2 mg/m3。煤层注水后,由于回采区域内煤层含水率明显提升,可从根本上降低粉尘产生量,配合采面回采使用的高压喷雾、架间喷雾等粉尘质量措施,下风侧采煤司机位置全尘、呼吸性粉尘质量浓度分别降至187.2、102.1 mg/m3,降幅分别为70.1%、60.2%;距机尾10 m位置全尘、呼吸性粉尘质量浓度分别降至116.4、63.8 mg/m3,降幅分别为71.3%、63.8%。粉尘监测数据表明,通过煤层注水后,采面粉尘产生量明显降低,显著改善了现场作业人员工作环境,有助于提高井下作业安全保障能力、提升煤炭生产效率。

4结语

1)30603综采工作面回采的6#煤层原始含水率偏低,同时长时间瓦斯抽采后煤层含水率进一步降低,导致采面回采期间粉尘产生量偏大、采面粉尘浓度较高,现有的采煤机高压喷雾、架间喷雾等方式无法有效控制粉尘浓度。结合现场条件,提出在回采巷道内利用原有的瓦斯抽采钻孔进行动压注水,在采面内布置钻孔进行静压注水。

2)采用钻机将回风巷内瓦斯抽采孔扩孔至93mm,解决原有钻孔塌孔问题,同时通过高稠度水泥浆进行封孔20 m,减少后续注水期间漏水量;在早班采用动压(注水压力3~7 MPa)、中班及晚班采用静压(注水压力3MPa)提升注水效果。在采面检修班按照4 m间隔布置孔深15 m注水孔,注水压力5 MPa,单孔注水时间控制在45min左右。对回采巷道内及采面内注水工艺进行详细阐述。现场应用后,采面注水区域内煤层含水率增至1.98%~2.94%间,采面回采期间粉尘浓度控制在187.2、102.1 mg/m3以内,煤层注水取得较好效果。

参考文献

[1]赵丹,马飞宇.煤矿综采工作面高压注水防尘技术应用[J].能源与节能,2023(4):204-206.

[2]高军军.基于分段注水的综掘工作面防尘技术实践[J].晋控科学技术,2022(6):21-23.

[3]朱成坦.综采工作面塑性区钻孔注水降尘技术试验研究[J].煤炭与化工,2022,45(10):97-99.

[4]李岗.煤层分段注水及高压喷雾综合防尘技术应用[J].山东煤炭科技,2022,40(8):123-126.

[5]周逸飞.高瓦斯矿井煤层注水降尘关键技术参数研究[D].廊坊:华北科技学院,2018.

[6]张巨峰,余岚,杨日丽,等.高瓦斯煤层顺层钻孔瓦斯抽采与注水防尘一体化技术实践[J].煤炭技术,2018,37(4):159-160.

[7]吴紫光.采掘工作面防尘技术的比较研究[D].廊坊:华北科技学院,2017.

[8]范宁.高瓦斯大风量综采面粉尘防治难点及对策探讨[J].山东工业技术,2016(7):48-49.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/ligonglunwen/80036.html