摘要:能源短缺促使人们积极探索各种可再生资源及可持续发展绿色能源技术。微生物燃料电池(Microbial fuel cells,MFCs)作为一种环保型能源技术,在将生物质转化为电能的同时,也能有效减少环境污染物的排放,展现出了巨大的发展潜力。近年来,利用微生物燃料电池(MFC)处理含氮废水受到广泛关注,不仅能有效去除水与废水中氮元素污染,还能回收部分能量,从而克服传统含氮废水处理所存在的高能耗缺陷。文章综述了MFC的应用和原理及其在脱氮方面的研究进展,并对其未来发展进行了展望。

关键词:微生物燃料电池,脱氮,废水处理

目前,氮循环的管理被认为是环境系统面临的主要挑战之一。MFC因其相较于传统生物处理技术具有更高的污染物去除效率、生物发电能力,以及较少的剩余污泥产生量等优点,被广泛应用于环保领域。通过特定微生物群落的代谢活动,MFC能够将有机物质中的化学能转换为电能,从而在净化环境的同时,实现能源再利用。本文主要综述了MFC的原理、影响因素及其在脱氮研究方面的最新进展。

1 MFC原理及影响因素

1.1 MFC原理

生物燃料电池是一种以有机物为燃料,将化学能转化为电能的装置。根据所用催化剂种类的不同,可将生物燃料电池分为酶促生物燃料电池(Enzymatic biofuel cells,EBFCs)和微生物燃料电池(Microbial fuel cells,MFCs)。其中,微生物燃料电池(MFCs)能够运用新兴生物电化学技术,将可被生物降解的有机物质的化学能转换为可用的电能。

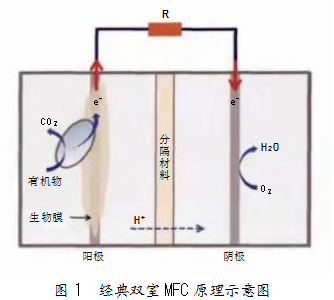

常见的双室微生物燃料电池(MFC)系统包括两个主要部分,阳极和阴极。它们被一个电解质分隔开,并通过外部电路相连,如图1所示。

其中,阴极和阳极氧化还原电位的差异是驱动MFCs产生电能的关键因素[1]。在阳极区域,有机物质在微生物作用下发生氧化反应,同时释放出电子与质子。这些电子和质子通过外部电路和生物膜传输至阴极。在阴极处,借助催化作用,使电子发生还原反应,完成一个封闭的氧化还原循环过程。

以氧气作为电子受体、乙酸钠作为电子供体为例,阴、阳两极上的反应可以表示如下。

1.2影响MFC的因素

1.2.1阳极

阳极不仅为微生物提供了生长繁殖的场所,还对其释放的电子和质子的转移效果起到决定性作用,是影响MFC产电效率的核心要素。因此,选择合适的阳极材料至关重要,应确保其具备优异的化学耐久性、良好的导电能力和较大的比表面积等特质。传统的MFCs阳极材料是较易获取且成本低廉的,包括碳毡、碳布、碳纸、柔性石墨等。随着材料科学的进步,纳米级材料和人造三维结构材料开始作为性能优异的新型阳极材料被投入使用。研究发现[2],从柚子皮提取的网状泡沫碳材料在电流生成方面是同等规格石墨材质电极的2.5倍。为了增强微生物在阳极表面的附着力,通常会对阳极进行表面处理,包括物理方法和化学方法。物理方法通常采用加热手段;而化学方法则主要利用酸、碱等化学试剂,以及电化学氧化等方法来进行改性。

1.2.2阴极

在MFC体系中,阴极的反应效率对整个电池性能至关重要。这主要取决于最终电子受体的还原反应动力学。阴极根据催化剂的类型可分为生物型和非生物型。生物型阴极具有自我维持和可重复使用的特点,可利用微生物的活性提高电池的整体性能。例如,当阴极表面有丰富的微生物群落时,MFC的电能产生能力便会得到增强;而去除这些生物膜后,电池的最大输出功率便会显著下降。

1.2.3其他因素

除了电极之外,影响MFC性能的因素还包括膜材料和在过程中的能量损失。在MFC技术中,膜材料是一个重要因素,通常被用来隔开阴极室和阳极室。膜材料的选择需基于可实现的性能、电池配置、系统成本和设计需求。部分研究者致力于寻找一系列有前景的替代品,以解决膜材料高成本的问题,实现高效率低成本的反应。例如,合成纤维(如尼龙)、无机非金属材料(如玻璃和陶瓷),以及天然橡胶制造的产品,甚至是可降解的环保购物袋等都被考虑在内。此外,从理论上讲,电池的输出电压是由阴阳极之间的电势差异而形成的。在特定系统中,阴极和阳极的反应是固定的,因此,可以计算出一个恒定的电势差和输出电压的理论值。然而,在实际操作过程中,由于存在不可逆的能量损耗,MFC的实际输出电压往往低于其理论值。

2 MFC脱氮研究进展

近年来,我国地表水和许多生活污水均表现出了有机物含量较低而氮磷含量较高的特征。在实际生活中,生活污水和工业污水是水体中硝氮的两大来源,主要源于化工、国防行业使用的硝酸盐材料,以及牲畜饲料厂使用的硝酸盐、亚硝酸盐等。污水处理厂的深度处理主要依靠生物法,以大幅降解水中有机污染物。然而,由于污水中碳氮比例失衡,导致氮的排放浓度偏高。当这些经过处理的水排放到自然水体中时,就可能引发水体富营养化问题[3]。硝氮化合物溶解在水中会对水体产生非常不利的影响,会消耗水体中的溶解氧,导致水体富营养化,处理起来十分棘手。传统的废水生物处理需要额外的碳源和电源输入以保持高去除效率,这种方法处理成本较高[4]。而硝氮本是有机物的分解产物,可以通过一系列转化再次变成资源以供利用。基于此,相关研究者逐渐开始关注利用微生物燃料电池技术进行氮的去除探索。该技术能够在进行硝化和反硝化的过程中,产生电能,为废水处理提供一种可持续的除氮方案。

Clauwaert等[5]利用管状结构的微生物燃料电池(MFC)反应器,实现了阴极通过阳极有机物降解释放的电子进行彻底的反硝化作用。其得出了每天每立方米0.080 kg的硝酸盐去除率和每立方米4 W的功率密度,并首次提出生物阴极电化学反硝化的概念。Jin等[6]进行了以亚硝酸盐为唯一电子受体的脱氮MFC研究,在水力停留时间(HRT)为8 h的条件下,化学需氧量(COD)和总氮(TN)的去除率分别达到每天每立方米(2.117±0.006)kg和(0.041±0.002)kg,输出功率达到每立方米8.3±0.5 W。Zhang等[7]利用阳极反硝化的MFC(AD-MFC),在阳极接种反硝化细菌,并以甲醇作为底物,在阴极使用高锰酸钾作为电子受体进行反硝化脱氮并产生电能。Sukkasem等[8]使用带有空气阴极的单室MFC,探究了硝态氮浓度对MFC性能及反硝化活性的影响,并取得了较理想的脱氮效果。

3前景与展望

MFC是利用废水中的氨氮废物为原料产生电能,实现了废物再利用,尤其在电力匮乏的地区具有广泛的应用潜力,同时也满足了对能源多样性的需求。MFC的投入成本低,无须大量能量来维持运行,且原料获得方便;同时,MFC的产物不会产生二次污染,处理无须额外成本。MFC的应用,不仅能有效处理污水,还能成为一种新型的发电途径。

作为一种环境友好、资源节约、可持续发展的微生物电化学技术,MFC的长期稳定性和可靠性是实际应用的关键。微生物的生长和代谢受到诸如污染物、细菌竞争和生物膜形成等多因素的影响,因此需要开发更为稳定的系统设计和运行策略。这包括开发新型电极材料、改进微生物代谢途径、优化系统设计等方面的创新,以提高MFC的能源密度和稳定性,逐步将其从实验室走向工程化应用。

参考文献

[1]E B L,BERT H,REN魪R,et al.Microbial fuel cells:methodology and technology.[J].Environmental Science Technology,2006,40(17):5181-5192.

[2]CHEN S,LIU Q,HE G.Reticulated carbon foam derived from a sponge-like natural product as a high-performance anode in microbialfuel cells[J].Journal ofMaterialsChemistry:An Interdisciplinary Journal dealing with Synthesis,Structures,Properties and Applications of Materials,Particulary Those Associated with Advanced Technology,2012,22(35):18609-18613.

[3]徐炳阳,黄显怀,李卫华.铁碳内电解耦合生物厌氧反硝化促进低C/N条件下脱氮[J].水处理技术,2019,45(8):108-111.

[4]管凛,陶梦妮,荆肇乾.人工湿地—微生物燃料电池强化尾水脱氮产电效能[J].中国给水排水,2021,37(13):7-13.

[5]PETER C,KORNEEL R,PETER A,et al.Biological denitrification in microbial fuel cells[J].Environmental Science Technology,2007,41(9):3354-3360.

[6]JIN L,ZHANG G,TIAN H.Current state of sewage treatment in China[J].Water Research,2014(66):85-98.

[7]ZHANG J,ZHENG P,ZHANG M,et al.Kinetics of substrate degradation and electricity generation in anodic denitrification microbial fuel cell(AD-MFC)[J].Bioresource Technology,2013(149):44-50.

[8]SUKKASEM C,XU S,PARK S,et al.Effect of nitrate on the performance of single chamber air cathode microbial fuel cells[J].Water Research,2008,42(19):4743-4750.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/ligonglunwen/79032.html