SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:煤矿开采过程中经常会遇到中厚煤层,在进行中厚煤层开采作业时,要合理应用110工法开展作业。下面以110工法概述为切入点,阐述了110工法优势,最终依据工程实例,针对110工法的应用进行了深入探讨。

关键词:110工法;中厚煤层;巷道;煤柱

采用110工法形成的巷道更加坚固,将其应用在中厚煤层开采中是可行的,为了充分发挥110工法的作用,需要加强对其应用的分析。

1 110工法概述

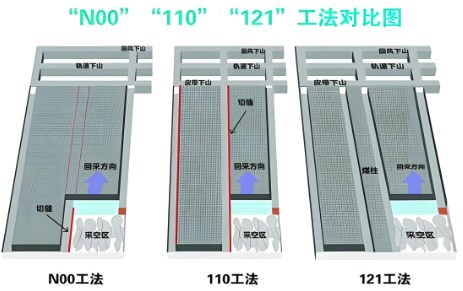

采用110工法可以让中厚煤层能够由掘一条巷道转变为不掘进巷道,从而实现统一掘进与采煤。110工法就是1条巷道、1工作面、0煤柱。采用110工法的重点在于拉得住、切得开、下得来、护得住,确保中厚煤层开采顺利进行,避免发生事故,造成巨大经济损失。110工法具体应用的核心步骤,如图1所示。

2 110工法技术原理和关键工艺

110工法主要是掘进1个顺槽,回采1个工作面,在作业现场不留设煤柱。针对顶板区域,为了确保其稳定性可以达到要求,需要采用锚索进行支护。工作面受矿压影响,在实际作业期间,在这一区域形成巷道。在此情况下,不仅可以使采空区得以隔离,也能使巷道完整性获得充分保证。

从工艺上来讲,在工作面区域开展开采作业前,为了避免巷道顶板发生波动,导致其发生损坏,无法顺利、安全开采,采取定向切缝技术开展作业时,在顶板区域,可以采用恒阻锚索进行支护,通过这一方式处理,可以拉住顶板,尽量减小对顶板造成的不良影响,以免顶板发生脱落问题,导致后续开采作业无法顺利进行。在工作面采动期间,这一区域会形成采动压力,并且在上覆岩层区域也会形成压力,针对作业区域内布置的顶板,应当顺切缝实现垮落,为避免矸石进入到巷道当中,防止伤害冲击人员,结合切丁护帮支架和U型钢加上金属网进行支护。

3 110工法优势

110工法在中厚煤层开展中应用的优势主要体现在以下几个方面:

3.1全面掌握煤矿具体情况

采用110工法开展作业时,依据矿层逐支切割方法,每次开展切割作业前,工作人员都要全面调查矿体情况,做好相应分析工作,掌握矿体的实际情况,从而实现对矿体情况的有效控制,大幅度降低各种事故发生几率[1]。

3.2提高矿井支护牢固性

采用110工法开展掘进作业时,利用钻孔、凿岩、锚杆等不同方式完成相应支护作业,能够提高支护整体牢固性,营造出一个稳定、安全的作业环境[2]。

3.3减小对环境造成的影响

采取110工法开展开采作业,能够减少实际作业开展期间废渣、矸石等各种物质的产生量,以免由于煤矿开采作业对环境造成严重破坏[3]。

3.4提高掘进效率

110工法作为一种机械化开采方法,实际开采作业时,能够采取连续方式进行生产,通过对各种先进机械的应用,能够大幅度提高采掘效率,缩短采掘时间。

3.5减少资源消耗量

通过对110工法进行应用,可以实现对煤层的充分开采,确保开采顺利进行,避免发生严重的煤炭浪费现象,从而达到节约资源目的[4]。

4 110工法的应用实例

4.1煤矿概况

某煤矿年生产规模为1 300 000 t,开采深度主要集中在-1 050~-700 m之间。该煤矿3#煤层为稳定可采煤层,该煤层煤岩走向角度较大,围岩破碎,容易发生垮落,这会对巷道掘进质量产生直接影响。除此之外,该矿区内不存在冲刷带、岩浆体等地质构造,陷落柱总面积约为开采面积的4.48%,煤岩层局部区域发生了改变,从整体情况来看,陷落柱的存在对于巷道、煤层等施工作业会产生一定影响,因此,针对该煤矿,最终决定采用110工法开展开采作业。

4.2主要工艺

4.2.1顶板预裂成缝

依据煤矿围岩多断层特点,通过对围岩具有的抗压性进行借助,分析区域内围岩,可以依据设定,拉裂成型。在处理顶板时,可以采取双向聚能爆破预裂技术进行,这一方法应用效果好,因此,得到了广泛应用。工作人员在工作期间需要观察预裂切缝钻孔情况,如果通过观察,发现其深度达到了8.8 m,应当将双向聚能装置安装在预裂线上,采取这一方式处理,可以让岩土预裂与聚能方向保持水平。完成上述作业,检查周围环境,确定达到爆破要求后,起爆炸药,会在岩体预裂方向集中受拉。这一区域顶板,受拉也会沿着顶板设定方向进行。采取上述可以实现对于区域内顶板预裂缝的有效控制,保护周围围岩,避免其遭受破坏,引发安全事故。

4.2.2恒阻锚索补强

对于无煤柱成巷110工法,如果采用恒阻锚索补强,为了使其作用能够得到合理发挥,要配合使用顶板定向预成缝技术,同时采用这两种技术,在顶板区域形成裂缝后,结构能够趋于稳定。恒阻锚索主要被应用在相对稳定岩层内,其应用在留巷内,可以起到悬吊和补强支护作用。针对本煤矿,设计恒阻锚索的具体参数如下:恒阻锚索参数直径大于22.0 mm,长度11.3 m;恒阻其直径80~88 mm,长度大于0.45 m;恒阻锚索预紧力大于252 kN,恒阻值在33~35 t之间。

将110工法应用在本次煤矿中的特殊地质结构内,为了能够保证后续开采作业顺利进行,降低生产成本,通过分析,最终决定采取恒阻锚索与普通锚索混合锚索相互配合方式完成加固作业。

4.2.3临时支护

某矿采用110工法,不同区域巷道受采动影响会有所不同。压力对工作面超前影响较大,开采后,随着时间推移,顶板会垮落,针对距离工作面相对较近的架后位置,为了实现对这一区域的保护,要同时进行挡矸支护与顶板支护。在巷道距离工作面较远时,顶板较为稳定,采用挡矸支护就能够满足应用要求,因此,可以撤掉架后临时支护设备[5]。采用NPR锚索加固底顶板,处理超前支护;针对架后临时支护区,工作人员可以通过加固顶板单梁方式处理,在这一期间,同时利用伸缩U型钢与钢筋网联合挡矸支护。除此之外,实际作业开展期间,为了确保最终施工质量能够达到要求,要利用高分子化学浆对碎石帮进行喷射,在这一期间,工作人员还要监测矿压,保证经过处理后的巷道内通行、通风都能够满足要求。

4.2.4挡矸支护

结合合理切顶参数,能够显著提升顶板切顶效果,开采工作面以后,受周围结构影响,可能会导致顶板会出现垮落现象,为了避免垮落矸石向巷道当中窜入,以免导致作业期间采用的机器出现损坏或者是人员损伤问题,在挡矸支护方面,应进行合理设计。结合其合理设计,能够使留巷效果获得明显提升,并且分开采空区以及巷道。特别是选取工作面后方挡矸网和挡矸设计。结合现场展开支护试验,可以获得具体挡矸支护方式。首先,组合挡矸网,设计巷道较为稳定区域的挡矸过程中,结合2层挡矸网以及3层挡矸网这两种方案,通过现场形式开展实践对比,这两种方式均可以使问题得到解决。具体实施时,可以结合2层挡矸网。在此情况下,可以防止出现采后漏矸问题,避免发生喷涂材料浪费问题,确保喷涂封闭具有较高质量,尽量将材料产生的成本投入减少。其次,自动挡矸网。对于工作面购房位置局部性挡矸,需进行钢板设计,结合液压支架装卸孔,进行穿销固定装置加焊,并且针对支架侧面进行组装,使其固定于端头支架侧面。此种形式挡矸装置的运用,可以更便于挡矸板进行移动,并且整体上比较牢固,不会出现变形情况。

4.2.5稳定区支护

在留巷稳定区当中,结合钢管砼柱展开支护工作。对于单根钢管砼柱来讲,支护强度应为2 000 kN,适应支护实际需求。同时,能够实现重复利用。并且实际支设开展时,可能会出现钢管砼柱实际接顶比较困难的问题,这便可以针对调节接顶装置展开自制工作,和多参数钢管砼柱之间进行配套性使用,进而使留巷稳定区进行支护过程中,质量上获得比较充分的保证。

5结语

110工法是一种先进采煤技术,该项技术经过一段时间应用已经十分成熟,得到了广泛应用。将110工法应用在煤矿中,能够解决中厚煤层开采期间的紧张局面,确保煤层顶板整体性、稳固性都能够达到预期,避免巷道顶板出现离析层,实现对巷道内应力环境的优化。110工法适合应用在中厚煤层中,通过对110工法的应用,可以提高开采安全系数,确保开采期间不会发生安全事故。

参考文献

[1]陈振江,陈子纬,李张彤,等.近距离煤层群“110工法”开采工作面煤自燃危险区域判定[J].煤矿现代化,2023,32(2):6-9.

[2]赵星,石振文,王军,等.大隆矿冲击地压矿井“110工法”技术研究与应用[J].中国设备工程,2022(S2):321-325.

[3]张鑫.关于急倾斜中厚煤层开采工艺的技术方案分析研究[J].矿业装备,2020(2):28-29.

[4]焦贵生.煤矿中厚煤层开采中机械化开采技术的应用分析[J].矿业装备,2018(6):72-73.

[5]王拓,李继水.瓦斯矿井急倾斜薄及中厚煤层开采方法和采煤工艺研究[J].科技风,2015(18):144-145.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/ligonglunwen/78007.html