SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:以正帮煤业为研究案例,结合煤矿地质特点实施采煤工作面支护参数优化设计。具体设计中结合正帮煤业地质特点,介绍5种采煤工作面支护参数优化设计方案,并通过数值仿真分析的方式进行对比分析,进而获取到最佳巷道支护参数优化设计,最终将参数优化设计应用于工程实践确认该设计具有较高应用价值。

关键词:采煤工作面;巷道支护;参数优化设计;正帮煤业

0引言

巷道工程属于地下工程,其所处区域的地质水文特征差异使得相应的而巷道支护方式及参数也存在较大差异。现阶段,国内外关于巷道围岩控制的相关研究成果较为丰富,并在持续研究及应用后形成诸多巷道支护理论如联合支护理论、应力控制理论、锚杆围岩强度控制理论等,但由于不同煤矿之间地质水文条件存在较大缺点,所以必须要根据煤矿特点进行具体设计[1]。因此,以正帮煤业为研究案例,结合煤矿地质特点实施采煤工作面支护参数优化设计,进而为正帮煤业井田支护提供参考,将具有一定的实践价值。

1工程概况

正帮煤业井田地处于山西省孝义市,井田东西长4.341 3 km,南北宽3.999 7 km,总面积为11.651 4 km2。在地形地貌方面,井田位于吕梁山中段,属于黄土高原低山丘陵地区。在地层地质方面,井田大部分区域属于第四系黄土覆盖地层,少部分区域为上统/下统石盒子组、山西组,主要岩性为砂卵砾石、粉土、粉质土,部分区域为黏土、砂质泥岩、砂岩。在区域构造方面,主要以北东南西走向的短轴褶曲相间排列构成。在可采煤层方面,太原组煤层平均厚度为73.70 m,主要包含4#~11#煤层,其中11101工作面处于11#煤层;山西组煤层平均厚度为38.18 m,主要包含4个煤层,由于非本文研究对象,在此不再说明。

2正帮煤业采煤工作面巷道支护方案及模型构建

正帮煤业井田11#煤层11101工作面原设计采用“加长锚固树枝锚杆+锚索”支护方式,此支护方式在应用中巷道局部区域出现顶板明显弯曲、两帮破坏范围较大、锚杆受力较小,未实现巷道锚杆支护效果。

基于现有研究成果,根据正帮煤业井田11#煤层11101工作面的实际地质情况,采用工程类比方法提出以下五种采煤工作面巷道支护方案[2]。

1)方案一:无支护。

2)方案二:锚杆支护,两帮锚杆规格为Φ18 mm×2 000 mm,间排距为700 mm×800 mm;顶板锚杆规格为Φ20×2400 mm,间排距为700 mm×800 mm;锚杆紧固力矩为120 N·m,锚固段长度为0.9 m。

3)方案三:“锚杆+顶锚索”联合支护:两帮锚杆规格为Φ18 mm×2 000 mm,间排距为700 mm×800 mm;顶板锚杆规格为Φ20 mm×2 400 mm,间排距为700 mm×800 mm;锚杆紧固力矩为120 N·m,锚固段长度为0.9 m。顶锚索规格为Φ17.8 mm×6 000 mm,间排距为1 200 mm×2 400 mm,将锚索预紧力施于100~120 km范围,锚固段长度为1.2 m。

4)方案四:“锚杆+顶锚索+帮锚索”联合支护,锚杆和顶锚索支护同方案三,帮锚索锚索规格为Φ17.8 mm×3 500 mm,间排距为1 000 mm×1 600 mm,将锚索预紧力施于100~120 km范围,锚固段长度为1.2 m。

5)方案五:“锚杆+顶锚索+帮锚索+工字钢”联合支护,其中锚杆、顶锚索、帮锚索支护参数同方案三和方案四,工字钢支护则是在初次锚网索支护的基础上增设二次工字钢支架支护,实际工字钢支架主要采用矿用工字钢支架,排距为800 mm。

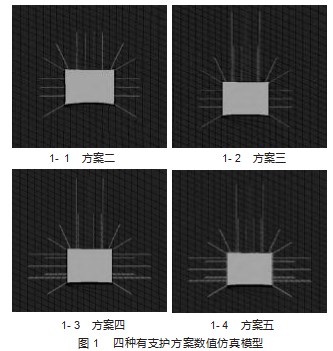

根据以上五种采煤工作面巷道支护方案,通过FLAC3D软件进行仿真模型构建,所构建的模型为巷道断面模型,长度和宽度为4.2 m×3.0 m,实际模型尺寸为30 m×30 m×5 m。其中四种有支护方案对应的仿真模拟,如图1所示。

3正帮煤业采煤工作面数值仿真模拟分析及巷道支护参数优化

3.1方案一数值仿真分析

通过FLAC3D软件对采煤工作面巷道支护方案一进行数值仿真模拟,进而获取到图2和图3中的仿真分析结果。

通过数值仿真分析可知,方案一左右两帮位移分别为337.4 mm和367.5 mm,两帮总位移量为704.9 mm;顶板和底板位移分别为408.7、939.8 mm,顶底板总位移量为939.8 mm。由此可知,在方案一条件下,巷道围岩变形问题极为严重,已无法满足巷道正常使用需求。

3.2方案二数值仿真分析

通过FLAC3D软件对采煤工作面巷道支护方案二进行数值仿真模拟[3-4],进而获取到图4和图5中的仿真分析结果。

通过数值仿真分析可知,方案二左右两帮位移分别为190.0 mm和207.1 mm,两帮总位移量为397.1 mm;顶板和底板位移分别为268.5、224.9 mm,顶底板总位移量为495.4 mm。相较于方案一,方案二两帮位移和顶底板位移分别降低397.1 mm和495.4mm,降低幅度为54.3%和52.7%。通过仿真结果可知,方案二位移降幅较大,但仍然存在较大巷道变形问题,无法满足巷道正常使用需求。

3.3方案三数值仿真分析

通过数值仿真分析可知,方案三左右两帮位移分别为117.9 mm和131.9 mm,两帮总位移量为249.8 mm;顶板和底板位移分别为191.6、104.8 mm,顶底板总位移量为298.4 mm。相较于方案一和方案二,方案三两帮位移和顶底板位移降幅均较大,但为落实煤矿井下安全生产相关要求,仍然无法将方案三作为巷道支护设计可使用方案。

3.4方案四数值仿真分析

通过数值仿真分析可知,方案四左右两帮位移分别为92.3 mm和105.3 mm,两帮总位移量为197.6 mm;顶板和底板位移分分别为167.8、65.2 mm,顶底板总位移量为233.0 mm。相较于前三种支护方案,方案四两帮位移和顶底板位移均相对较小,并且实际位移量符合巷道使用需求,证明方案四可作为正帮煤业井田11#煤层11101工作面巷道支护方案。

3.5方案五数值仿真分析

通过数值仿真分析可知,方案五左右两帮位移分别为72.6 mm和83.7 mm,两帮总位移量为154.3 mm;顶板和底板位移分别为147.4、33.3 mm,顶底板总位移量为180.7 mm。相较于方案四,方案五两帮位移和顶底板位移分别降低154.3 mm和180.7 mm,降低幅度为79.1%和77.6%,实际降幅较为显著[5]。

总体来说,在五种支护方案中,方案一、方案二和方案三难以满足巷道支护需求,而方案四和方案五均可以满足需求,但相较于方案四,方案五总体巷道变形幅度较小,证明采用方案五实施巷道支护更具安全性。所以,正帮煤业井田11#煤层11101工作面巷道支护中应优先方案五,即“锚杆+顶锚索+帮锚索+工字钢”联合支护方案。

4采煤工作面巷道支护参数优化设计的工程应用

通过数值仿真模拟确认“锚杆+顶锚索+帮锚索+工字钢”联合支护方案更符合帮煤业井田11#煤层11101工作面巷道支护需求。但考虑到数值仿真模拟过程较为理想化,并且巷道掘进中围岩处于动态变化过程中,所以实际仿真分析结果可能与实际情况存在一定差异。因此,为进一步检验巷道支护参数优化效果,应在工作面巷道掘进区域实地实施工业性试验分析。具体工程试验中所采用的巷道支护参数均按照“锚杆+顶锚索+帮锚索+工字钢”联合支护方案设置,采用十字布点法开展巷道变形量检测,经过165 d监测后,巷道变形量监测结果,如图6所示。

如图6所示,在巷道变形监测期间内,前45 d的变形量相对较大,后续变形量持续减小,最后维持到一定稳定区间内。由此可见,基于“锚杆+顶锚索+帮锚索+工字钢”联合支护方案的巷道支护效果较为明显,巷道未出现变形失稳情况,符合预期巷道支护效果。

5结语

以帮煤业井田11#煤层11101工作面为研究对象,介绍5种巷道支护方案,并采用数值仿真方法确认最佳巷道支护方案为锚杆+顶锚索+帮锚索+工字钢”联合支护方案,将此支护方案应用于工程实践后确认其巷道变形控制效果较为明显,符合巷道支护需求。

参考文献

[1]方恩才.潘二矿11123工作面回采巷道支护参数优化设计研究[J].煤,2022,31(7):30-33.

[2]邓春新.工程类比法在工作面开切眼支护设计方案中的应用[J].能源与节能,2021(9):170-174.

[3]戴如金,刘志耀.西川煤矿1117工作面回采巷道支护参数的优化[J].能源技术与管理,2020,45(6):97-99.

[4]刘威.48712工作面巷道支护的设计与应用[J].机械管理开发,2022,37(3):5-7.

[5]王国强.辛置煤矿2-559工作面回风巷动压影响下围岩控制技术优化研究[J].煤炭与化工,2020(2):9-12,.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/ligonglunwen/77929.html