摘要:构建能源强国,人才与科技是至关重要的一个环节。新疆作为中国能源资源禀赋突出的地区,将丰富的能源潜力转变成发展的强劲动能离不开懂工艺、懂设备,具有团队协作意识、创新精神和扎根边疆的高水平应用型人才。新疆理工学院在校企深度合作基础上,以能源化学工程专业和过程装备与控制工程专业为试点,开展校企协同“3+1”订单式人才培养模式的改革与实践。历经三年的实证研究与实践检验后,实现了对学生创新实践能力、工程素养以及团队协作精神的全方位培育,学生和用人单位的满意度不断提高,同时在能源化工行业就业的学生比例也显著增长。面向新疆能源化工产业发展的“3+1”订单式人才培养模式有助于推动创新性、工程性高水平应用型人才培养,从而实现产业升级与发展。

关键词:“3+1”订单式人才培养;校企协同育人;能源化工产业

1概述

新疆具有良好的资源优势,能源化工产业是地区的支柱性产业。近年来,新疆的经济社会取得了高速的发展,但也面临着一些挑战,主要表现为新疆能源化工产业主要以低附加值产品为主,产品的同质化比较严重,精细化工产品比例较低。新疆地域广泛、日照强度高,发展大规模新能源及硅基材料相关产业具有得天独厚的优势。当下,新疆能源化工产业面临着转型升级和结构调整的关键时期:一是对传统石油、煤炭、天然气化工,产业链进一步往下游延伸;二是紧密

依托能源化工产业拓展硅基新材料、铝基材料等新能源材料的生产加工领域,服务新能源产业发展是新疆“十四五”期间的重点发展方向。

随着新疆能源化工产业的发展,尤其是新能源产业链的工业硅、有机硅、多晶硅等产业龙头企业在本地区落地,企业对具备扎实的理论基础和工程技术,具有奉献边疆大局意识的创新性应用型人才需求迫切。然而,新疆由于地处西部内陆,教育资源、教育理念较为落后,对人才的吸引力也远不如东部地区。人才的匮乏是制约本地区能源化工产业发展,尤其是硅基新材料领域产业发展的主要因素,如何培养能够立足新疆,扎根边疆,服务本地区产业发展的稳定人才[1],是目前新疆地区高校和企业面临的重点问题。新疆理工学院能源化工工程学院自从2019年以来,联合新疆多晶硅龙头企业合盛硅业股份有限公司开展基于校企深度融合的人才培养模式探索,双方秉承着“边匠先锋”育人品牌,专注学生工程素养、实践能力、创新精神和扎根边疆、服务边疆思政育人体系建设,在校企双赢的合作理念下选拔一部分学生组建“3+1”校企协同育人订单班,该班级的学生前3年在校内学习,最后1年的实习实践和毕业设计环节在企业实施,学生毕业后优先在企业就职,基于订单班开展“3+1”校企协同育人模式改革实践。经过为期3年的实践探索,取得了较为显著的育人成效。

2校企深度融合“3+1”协同育人理念

在校企协同育人理念上,以“培育新疆化工产业急需人才”为核心理念;坚持以学生发展为根本,将产学融合作为主要行动方针,注重产学融合的校企合作育人模式,以“实践育人”为主线,以“卓越培养”为方式,以“学生自治”为路径,以“企业需求”为保障,以“全面发展”为目标,依托“校企协同、优势互补”,着力探索符合人才成长规律、富有鲜明时代气息的校企协同育人新模式。

3深化工程教育改革,搭建“5双”育人模式

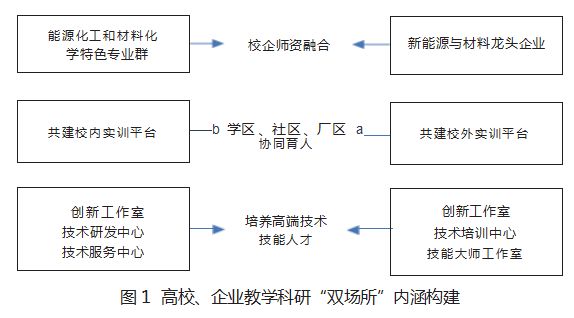

在校企深度融合的“3+1”协同育人模式下,能源化工工程学院将坚定不移地推行合作主题主体双元融合、学生身份双身份、教师主题双师、教学科研双场所、学历证书和技能证书双融合的“5双”策略,以实现产教的高度融合与校企的深度合作,共同培养应用型人才[2]。

(1)高校、企业合作主体“双元”融合

在校企深度融合的“3+1”协同育人合作模式中,企业在学生的低年级即参与到培养中来。首先,在人才培养方案的制定、修订、优化和论证过程中,需要企业的专家深度参与[3],他们在培养方案的制定、论证各个环节,确保方案的针对性和实用性。在新生入校初期,邀请企业高级技术人才和学校老师一起开展专业介绍、论坛,企业导师见面会引导学生逐步了解企业文化、企业发展前景、企业工作特性、工作任务,人才技能需求等议题,激发学生学习热情并增进对行业的认识。在学生课外活动中,企业通过赞助文艺晚会、学院活动,资助组建一些兴趣班,开展冠名的专业类竞赛等方式和学校一起培养学生的专业兴趣和创新能力。在实习实践教育中,企业与学校进行了深度融合,在企业参观认知实习、课程设计、生产实习、毕业实习到毕业论文题目的选择,双方都紧密合作[4]。通过这种合作的方式,学生的综合素质得到了有效提升,同时为企业输送具备优秀专业能力和适应性的优秀人才。在思政育人中,校企协调围绕“胡杨精神”开展课程思政育人,结合新疆能源产业发展前景,提升学生立足新疆建功立业的情怀培育。

(2)构建学生和准员工“双身份”

在校企合作框架下,在“3+1”协同育人框架下推动学生与准员工双重身份的融合[5]。在最后一年的实践教学中,学校和企业共同落实准员工身份的各项要求。通过“双课程学习、双导师指导、双场景保障、双考核控制”的综合育人模式,助力学生更好地融入职业生涯。

(3)增强教师和工程师的“双师双能”属性

应用型本科高校对教师的“双师型”属性具有更高的要求,通过“3+1”协同育人合作引导老师投身企业及生产服务前线,参与实际岗位锻炼,增强自身的工程属性,及时将新技术、新工艺、新规范融入教学[6]。一是教师在指导订单班学生的过程中熟知并遵循教师职业道德规范,了解相关行业的职业道德,进而以身作则,教育学生形成良好的行业职业道德[7]。二是在指导订单班学生的学习过程中,教师不仅承担着常规的教育教学任务,同时还需要参与行业职业实践,通过将行业知识、技能和态度与教学过程相融合,教师能够根据行业的特点与需求,对培养目标、教学内容、教学方法和手段进行及时调整和优化。三是教师在指导订单班学生的学习过程中,通过参与企业的运转、经营和管理可以培养经济素养,掌握经济学理论,构建市场观念和产业视野等经济思维[8],在后期的教学中可以灵活地将经济常识、规律性要素贯穿于教学全过程中。四是教师参与订单班学生的管理和教育可以增强自身的社交能力和资源信息整合能力。教师不仅要全面协调校园内的各项资源,还需与企业及行业从业人员保持密切交流与沟通,教师的接触面更加广泛,活动范围增大,其人际交往和管理学生的方法亦得以锻炼[9]。五是教师参与订单班学生的管理和教育可以增强管理能力,教师不仅仅参与了学生的班级管理、教学管理,同时能接触到企业和行业管理,理解其运行规律。六是提高教师自身的创新能力和适应能力。目前行业发展日新月异,教师在企业参与协调育人,可以及时吸收新知识和观念,持续刷新个人知识体系和能力架构,提高自身的创新精神、创新意识。

(4)打造高校、企业教学科研“双场所”

综合校企双方优势,整合资源,打造高校、企业教学科研“双场所”。如图1所示,一是在专业方面,学院依靠能源化学工程和过程装备与控制工程特色专业群,联合国内有机硅、多晶硅产业龙头企业合盛硅业,建立深度融合的校企合作关系,实现校企师资融合。二是校企双方在校内建设校企联合实验室、联合实训中心,在校内实训中心内开展认识实习、仿真训练、工艺拆装训练等。在校外共建校外实训平台,建设现场认识实习基地、顶岗实习基地、安全教育基地、工艺学习基地,实现育人的协同性和衔接性。三是在校企双方打造创新工作室,校内主要开展技术研发、技术服务,结合企业生产的一些技术难点,工艺痛点开展针对性的攻关和技术服务,为企业发展服务。在校外依托创新工作室建设技术培训中心和技能大师工作室。在技术培训中心,学生能够更加直接深入地了解企业的工艺流程,掌握基本原理、技术路线、生产注意事项;在技能大师工作室,开展由高级技术人才一对一的结对指导项目实现对大学生技能的提升,以达到毕业后能独当一面的目标。学生在学校和企业“双场所”均围绕着工匠精神和科学素质培育开展育人工作,最终实现高端技术技能人才的培养。

(5)推动“三证书”学历教育与资历体系双融合

将职业资格证书培训融入应用型本科学历教育体系及人才培养的全过程,推动学历教育、技能教育和工作资历的交融,实现人才培养中的技能培训和企业技能需求相适应[10],学生在“合盛硅基材料产业学院”毕业可以获得学历学位证书,还能考取职业资格证书及产业学院学习证明。在人才培养优势方面,一方面根据职业资格证书对人才培养方案进行重组,结合企业所需技能知识体系和需求来设定课程体系,确保人才培养与产业技能需求紧密契合。另一方面采用“三证书”融合的人才培养模式,通过实际工作体验训练提升学生在工作场景中的职业技能能力,确保学生毕业后能够实现与工作岗位的无缝衔接[11]。

4基于产业需求“3+1”校企协同育人模式探索与实践

(1)培养目标紧密结合新疆能源产业发展需求

新疆能源化工产业面临着产业升级、技术自动化迈进和产业链下游延伸的转型期。能源化学工程专业人才培养紧密围绕产业发展需求,服务化工产业发展及技术进步,结合学校资源、师资队伍、产业头部企业条件对人才培养目标进行调整。一是基于订单班开展“3+1”校企协同育人模式试点探索,在能源化学工程专业培养中与合盛硅业股份有限公司签订校企协同育人合同,为企业急需的能源化学工程专业人才制定专门的培养方案。增加开设企业生产工艺、流程相关的课程,例如增加开设有机硅、多晶硅、化工设备基础、仪表自动化等相关的理论及仿真模拟实验课程。二是创新“3+1”人才培养改革模式,深入研究国家和教育部对高素质应用型人才培养的要求,结合企业和行业人才的知识、能力和素养需求,从宏观上进行设计,强调注重工程实践能力与创新精神的培育,同时在知识教育的基础上,全面提升综合素质,以更好地满足企业发展的各项需求。

(2)培养模式突出工程实践体系构建

在“3+1”校企协同育人模式中重点突出工程实践能力的构建,改变以往重理论轻实践的理念,通过构建层次分明的工程实践教学体系来推动在实践中巩固知识、提升能力、锤炼素养的目的。根据专业的人才培养目标,对教学组织、教学方法和教学活动进行统筹协调,以知识点为脉络和工程实际为主线重组优化课程,从工程基础认识、工程训练实习、教师指导工程项目开发、企业实际工程实践创新四个层次构建学生工程能力实践体系。之后,在教师的培养和双师教师建设方面,推动教师开展基于线上线下的混合式教学模式、项目式教学模式、探究式教学模式的创新,增强学生自主学习能力。在人才培养方案、培养大纲的制定过程中让企业专家全面参与进来,充分考虑到“3+1”育人模式的特殊性,将3年的基本专业理论学期和第4年的企业进驻实习有机衔接,在生产实习、毕业实习、毕业设计等教学环节结合企业实际开展。在企业顶岗实习的1年中,充分发挥企业专家、高级技术职工对学生的实践指导和培训,让学生全方位地了解化工及新型材料领域的工艺流程、设备类型,增强学生的创新能力、团队合作能力培养,建立基本的工程素养。

(3)校企合作注重学生、企业、高校三方共赢

在“3+1”校企协同育人合作模式中,特别注重学生、企业、高校三方共赢。一是在合作企业的选择方面多方考察精心选择,在合作实践基地的选择中考察了新疆能源化工行业20余家中大型企业,最终决定和合盛硅业股份有限公司开展“3+1”订单班实践改革,其主要原因是该公司为国内有机硅龙头企业和多晶硅头部公司,公司的管理水平高、技术能力较强、生产任务充足、企业效益好、人才吸纳规模大。在签订校企合作协议时,特别注重学生的权益保护,尤其是学生在企业实习期间的人身安全、工作时长和劳动报酬的保护,实习结束后学生依然可以自由选择就业。在企业方面,企业可以优先选拔学生,鼓励企业和学校指导老师联合申请省部级重点研发项目、教学改革项目,学校教师在企业专利申报、高新技术企业认定等方面提供全方位支持。在学生管理方面,制定一系列的规章制度如“实习学生手册”“实习管理办法”“实习考核办法”等规范学生的行为,增强学生的自制力减轻企业的管理压力。在高校的师资培养方面,派驻企业的指导老师可以和企业技术人员、专家共同解决生产的各个环节问题,加深产业认识、熟悉产业工艺、深化技术能力,是双师型教师培养的一条有效途径。同时,校企双方通过联合研发项目、合作开发课程等合作能够促进教师科研能力和教学能力的提高。

(4)人才培养注重知识、能力和素养螺旋提升

学生在大一年级接受新能源与材料、碳资源循环利用等方面基本知识的教育和熏陶,使学生建立最基本的专业脉络。大二通过参加教师科研、大学生创新创业训练项目、学科竞赛培养学生的专业能力和创新能力。大三通过化工仿真实训和校内小型生产线了解企业生产实际,增强对工艺流程的理解,培养学生基本的工程思维。在大四的实习实践环节,将企业实际项目融入实习实践,围绕企业实际生产工艺内容,开展化工工艺控制、化工设备实习培训。一是将企业产品设计、制作作为项目式教学内容,提高学生的理论学习和技能培养的融合度。以企业实际工艺优化、设备结构的测量和优化设计作为实习实践项目,引导学生理论联系实际,增强基本理论和工艺、技能结合起来的能力,提升学生的综合实践能力。二是学生在企业项目实施的过程中了解化工安全要求,接受企业文化熏陶,培养学生对化工领域安全意识和化工工艺操作流程的认识,同时了解企业产品的生产工艺和流程管理模式,熟悉企业不同岗位对知识、能力和技能的需求,了解公司部门之间的协作模式。三是通过参加企业项目的过程增强学生与学生之间、学生与企业员工之间的合作交流,培养团队协作精神。学生在完成企业项目的过程中,能够增强知识查阅、自主学习的能力,同时通过对工艺流程设备结构的掌握及设计优化,全面地了解行业技术前沿,掌握设备的安全操作规程,提升学生的学习潜能。通过校内校外递进式培养,实现大一基本素养锻炼、大二创新思维培养、大三工程能力训练,大四工程素养、创新能力、团队协助等能力的全面提升,实现知识、能力、素养的螺旋提升。

(5)学生-员工双身份推动实习-就业无缝衔接

在“3+1”协同育人模式中,企业实习阶段赋予学生准员工身份,校企双方指派专业人员对实习学生进行悉心指导[12],学生享有员工的全部权益,严格规范实习过程管理,强化实习的质量监控体系建设,确保学生学有所得、学有所用。在实习阶段,学生的设备操作水准、工作态度、工作表现、工作和学习能力作为实习成绩评定的主要因素。“3+1”协同育人合作中,将学生的毕业设计和企业生产实际的问题紧密结合,学生在企业高级工程师和学校老师的指导下独立解决企业生产实际问题[13]。设计岗位轮训机制,让学生能够全方位地了解化工企业的主流工艺、公用工程及尾气处理等环节过程,增强学生对企业全局工艺的了解,培养学生毕业即可顺利融入职场的能力[14]。在每一届学生完成培养后,校企双方要及时总结,定期交流沟通,不断完善改进协同育人方法,提高办学成效。

5“3+1”校企协同育人成效

校企“3+1”订单式协同育人模式经过3年2届毕业生的实践,培养毕业生89人,学生的满意度为100%,订单班学生留在协同合作企业就业率为71%,学生在能源化工行业就业率为100%。毕业生均认为参加校企“3+1”订单班对自身的实践锻炼能力和工程素养有了明显的提升。用人单位对学生的满意度高,用人单位普遍反映学生的团队协作意识、创新能力和工程能力较强。依托“3+1”校企协同订单式培养班的实践探索,能源与化工实验教学示范中心获批自治区级实验实践教学示范中心,“合盛硅基材料产业学院”获批自治区级产业学院建设项目。基于校企协同育人培养,学生的创新实践能力得到了显著提升,2022年—2023年学生参加化工设计大赛和过程装备设计大赛连续获得国家级奖项。这表明,校企协同育人“3+1”订单式培养模式有效地提高了应用型人才培养的质量,具备进一步深入推广、完善和拓展的价值。

6结语

新疆作为我国的资源大省和能源大省,创新人才培养模式,提高应用型人才的理论和实践的结合应用能力,提高培养熟知能源及化工产业工艺、设备、原理的创新性应用型质量是当前应用型人才培养领域的研究热点。

经过三年的实践证明,“3+1”订单式校企协同育人模式有助于实现人才培养的精准定位,增强和产业的契合度,能够更快、更好地优化人才培养,以满足区域经济发展与产业转型升级之需。

参考文献:

[1]李贞刚.围绕能源强国战略深化高校内涵建设[N].中国教育报,2023-03-20(06).

[2]杨占旭,蔡天凤,苑兴洲,等.产教融合视域下地

方行业特色高校化工类专业升级路径探索与实践[J].化工高等教育,2023,40(6):33-39.

[3]周晓龙,秦臻,何立秀.基于现代学徒制的“订单学徒制”冶金技术人才培养模式探索与实践[J].造纸装备及材料,2022,51(9):231-234.

[4]马会媚.应用型本科院校产教融合实践教学研究—以广东H学院为例[D].桂林:广西师范大学,2023.

[5]王艳君,訚洪.在角色转换中增强社会适应性[N].中国教育报,2021-04-27(6).

[6]张娴.依托产业学院加快“双师型”教师队伍建设[N].新华日报,2023-09-22(19).

[7]王中华.地方普通本科高校转型中双师型教师队伍建设的困境与出路[J].南昌师范学院学报,2016,37(2):41-45.

[8]丁正亚.高职教育高质量发展背景下“双师型”教师队伍建设研究[J].教育与职业,2022(24):91-95.

[9]杜慧慧,谢丽娟,郑彩英.新专业目录下职业教育“双师型”教师素质提升策略研究[J].才智,2022(24):144-146.

[10]刘辉,兰媛,商琴琴,等.机器人工程专业卓越工程师产教融合联合培养探究[J].电子元器件与信息技术,2023,7(3):226-230.

[11]赵新宇,裴青宝,朱绿丹.实用技能型卓越农林人才培养模式的构建—以农业水利工程专业为例[J].高教学刊,2022,8(36):173-176.

[12]金越,孙慧君,吕莉,等.多元化模式构建创新型应用型药学专业人才培养实践平台探索[J].中国医药导报,2016,13(30):67-70.

[13]汪为春.“双元三段式”现代学徒制模式的探索与实践—以安徽冶金科技职业学院酒店管理专业为例[J].安徽冶金科技职业学院学报,2021,31(4):43-46.

[14]杨羽,石连海.道器相融:职业院校应用型人才培养机制探索[J].职业技术教育,2022,43(18):45-50.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

据媒体报道,三大运营商目前均已制定了2020年... 详细>>

如何设计有效的环境治理政策, 是学术界和政策... 详细>>