SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:储层非均质性对油田注气开发的影响是提高采收率的重要因素。文章对涠洲A油田S井区涠四段三套砂体储层非均质性进行评价,并结合岩心驱油实验以及生产动态得出,层间非均质性、平面非均质性、层内非均质性均对注气开发效果存在较大影响。层间非均质性、层内非均质性较强时,注气井吸气不均匀,注气效果较差;平面非均质性较强时,注入气沿高渗通道驱替原油,导致在高渗通道上的生产井气油比上升较快,注气效果较差。

关键词:非均质性;注气;生产动态;高渗通道

1涠洲A油田涠四段开发现状

涠洲A油田S井区涠四段采用注气开发,12采2注井网,目前日产油约669 m3/d,气油比约826 m3/m3;采出程度31.2%,累积注气8.99×108 m3,累积注采比0.73,注气后累产243.84×104 m3。

A11井自2014年8月气体突破后,气油比快速上升,产油量下降较快,至2021年3月气油比达2 000 m3/m3,气体无效循环,日产油从约300 m3/d降至不足100 m3/d,严重影响开发效果。

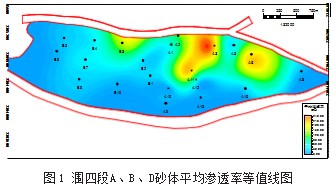

涠洲A油田S井区涠四段A、B、D砂体储层孔隙度分布在11.85%~18.15%之间,平均孔隙度为15.68%;储层渗透率分布在2.29~191.62 mD,平均渗透率为64.73 mD,为中低孔-中低渗储层。涠洲A油田S井区A3、B7为注气井,如图1所示,A3-A11渗透率[1]较好,形成优势渗流通道[2-5]。

2储层非均质性评价

2.1层间非均质性

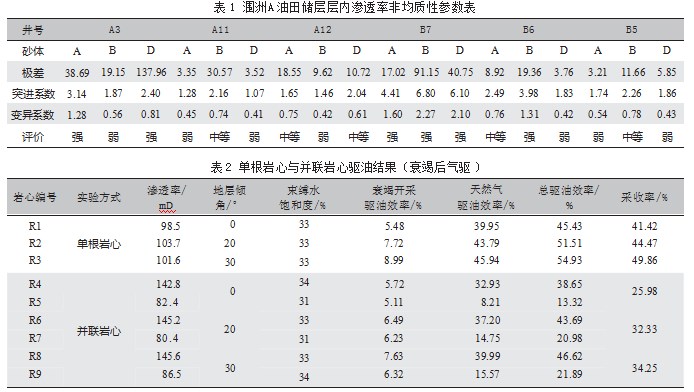

层间非均质性是指储层或砂体之间控制流体储集和流动的地质因素的差异,包括各种沉积环境的砂体在垂向上交互出现的规律性或旋回性,以及作为隔层的泥质岩类的发育和分布规律,即砂体的层间差异。A3-A11-A12井区层间渗透率极差在2.91~8.88 mD之间,明显高于B7-B6-B5井区的1.22~2.37 mD;层间渗透率突进系数在1.76~2.39,高于B7-B6-B5井区的1.08~1.47;层间渗透率变异系数在0.68~1.15,高于B7-B6-B5井区的0.10~0.43。涠四段A、B、D三个砂体间的隔夹层厚度在4.7~81 m之间,能对上下储层形成分隔。

2.2平面非均质性

平面非均质性是指一个储层砂体的几何形态、规模、砂体的连续性,以及砂体内孔隙度、渗透率的平面变化所引起的非均质性。受沉积时期物源供给物质的差异与水动力条件强弱的影响,三个砂体平面非均质性也存在一定差异。A、B、D砂体的渗透率变异系数分别为1.49、0.76、1.75,渗透率极差分别为156.3、53.5、490.0,渗透率突进系数分别为6.8、2.4、6.5。A、B、D砂体储层的平面非均质性均较强。

2.3层内非均质性

层内非均质性指小层层内岩性、物性、含油性等储层性质在垂向上的变化,包括层内垂向上渗透率的差异程度、层内粒度韵律及渗透率的非均质程度、层内不连续薄夹层的分布等[6]。B6、B7井A、D砂体非均质性中等偏弱,B砂体非均质性较强;A11、A12井三个砂体非均质性整体表现为中等偏弱,如表1所示。整体而言,A3-A11-A12井区层内非均质性弱于B7-B6-B5井区,且A3-A11-A12井区物性更好,因此注气效果A3-A11-A12井区应更好,实际注气受效结果也是A3-A11-A12井区更好。涠四段A、B、D砂体夹层以物性夹层为主,其中A砂体仅有B7、B6井存在泥岩夹层,厚度偏厚,其他部分井存在物性夹层,部分井不存在夹层。

3非均质性对生产的影响

3.1层间非均质对生产的影响

层间非均质的作用体现在小层间的渗透率差异,通过对地层系数KH的约束,进一步影响生产井层间生产动用状况。如表2所示,渗透率相差不大时,单根岩心实验采收率比并联岩心高15%左右;并联岩心中,渗透率极差在1.7~1.8 mD,并联岩心中渗透率高的岩心比渗透率低的岩心驱油效率高22.7%~25.3%。

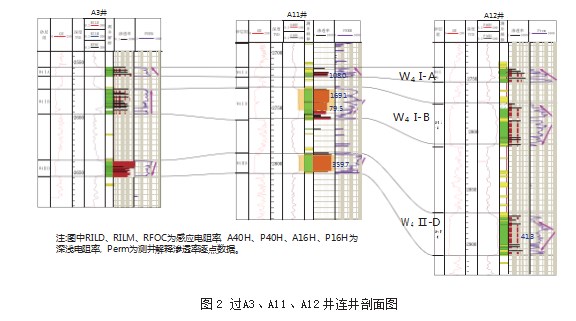

如图2所示,以注气井A3井为例,采油井A11井D砂体未射孔前,主要受效层位为B砂体,其厚度明显大于A砂体,B砂体物性也比A砂体好;A11井D砂体射孔生产后,主要受效层位为D砂体,主要是D砂体物性远好于A、B砂体,其渗透率是B砂体的2.7倍,这与并联岩心驱油结果一致,也与A3井监测的注气剖面一致。

3.2平面非均质对生产的影响

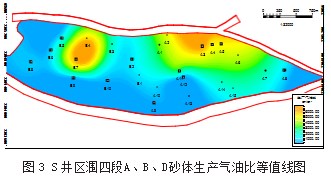

不同沉积相带的渗透率差异造成平面的非均质性。从A3井注气后,在A3井东北部的构造高部位新钻井A4、A5井涠四段A、B、D砂体测井解释为气层,可以看出,注入气率先在高部位形成次生气顶,如图3所示,然后沿相对的高渗条带驱替原油,随着高部位气顶的形成,逐渐向低部位驱替原油,形成优势渗流通道(A3~A11),进而影响平面驱油效率和波及效率。从图1可以看出,在A3~A11井一带存在相对的高渗条带,根据目前生产井气油比分析,A3井注入气向A11井方向推进速度较快,实际生产动态资料表明A11井气油比上升较快。

3.3层内非均质对生产的影响

不同岩性的岩石在纵向上以不同的方式组合,形成不同类型的沉积韵律,注气开发时,由于油、气的重力差异,沉积韵律不同,气驱特征也不同。正韵律油层为渗透率下高上低,气油比上升慢,油层纵向气驱厚度大;反韵律油层为渗透率下低上高,气驱时气油比上升快,纵向上气驱厚度小。

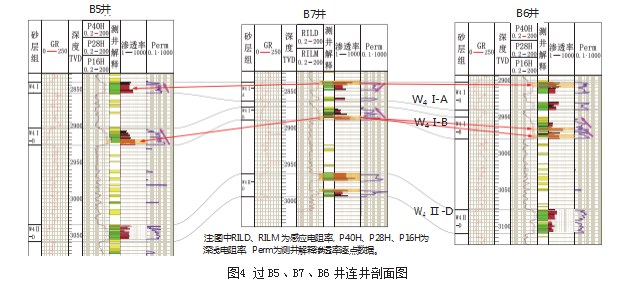

如图4所示,以注气井B7井为例,B5、B7、B6井A砂体韵律均不同,其驱替效率各异。其中B7井A砂体为反韵律油层,上部油层物性优于下部,是主要吸气部位,在B7井注气,会在高部位形成气顶;B5井位于构造高部位,且B5井A砂体为正韵律油层,下部油层物性优于上部油层,在B7井注气后可以增加气驱厚度,提升驱油效果;B6井A砂体为反韵律油层,渗透率下低上高,由于B6处于研究的构造低部位,在注气过程中容易形成高部位气顶,其高部位的气顶向下驱替原油,进而提高采收率。综合构造、A砂体油层韵律类型分析表明,注气后受效明显的首先是B5井,B7井B砂体注气量少于A砂体,D砂体注气量较少,可忽略不计。

B5井A、B砂体的构造部位、储层物性条件均优于B6井,在B7井注气过程中,B5井更容易受效,注气理论分析结果与实际生产动态一致。

4结论

(1)涠洲A油田注气井(如A3井)层间非均质性较强,层间矛盾更突出,易存在吸气不均匀的现象,与A3井监测的注气剖面一致。生产井层间非均质性较强,主要受效层位是高渗层,也与实验结果一致(气驱实验并联岩心中渗透率高的岩心比渗透率低的岩心驱油效率高22.7%~25.3%)。

(2)A3、B7井注入气率先在高部位形成次生气顶,然后沿相对的高渗条带(A3~A11)驱替原油,随着高部位气顶的形成,逐渐向低部位驱替原油,形成优势渗流通道(A2~A11),进而影响平面驱油效率及波及效率。

(3)正韵律油层(如B5井涠四段B砂体)渗透率下高上低,油层纵向气驱厚度大,气油比上升慢,驱油效率相对较高。

参考文献:

[1]唐灵英.低渗透油藏天然气驱影响因素分析[J].世界石油工业,2021,28(1):60-64,78.

[2]岳湘安,王尤富,王克亮.提高石油采收率基础[M].北京:石油工业出版社,2007.

[3]伍友佳.双台子油气田气顶驱开发中的问题探讨[J].西安石油大学学报,20

[4]廖海婴.腰英台DB34井区CO2驱替油藏数值模拟研究[J].西安石油大学学报,2010,25(5):50-53.

[5]王彬,朱玉凤.气顶油气田气顶气窜研究[J].天然气工业,2000,20(3):79-81.

[6]于景维,牛志杰,祁利祺,等.准噶尔盆地阜北地区头屯河组非均质性综合研究[J].现代地质,2021,35(3):819-831.01,16(5):14-19.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

据媒体报道,三大运营商目前均已制定了2020年... 详细>>

如何设计有效的环境治理政策, 是学术界和政策... 详细>>