SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:地质钻探工艺技术在应用过程中,经常面临复杂多变的地质环境和潜在的高安全风险,这使得施工难度大大增加。为了确保钻探作业的稳定、安全进行,必须依靠科学的安全与生产管理措施,从而最大限度地减少事故发生的可能性,保障地质钻探工艺技术的安全、有效应用。

关键词:矿产,地质钻探,工程分析

地质钻探施工行业的安全与生产管理是一项长期而艰巨的任务。只有不断提高重视程度,持续优化管理措施,才能确保行业的健康、稳定和持续发展。

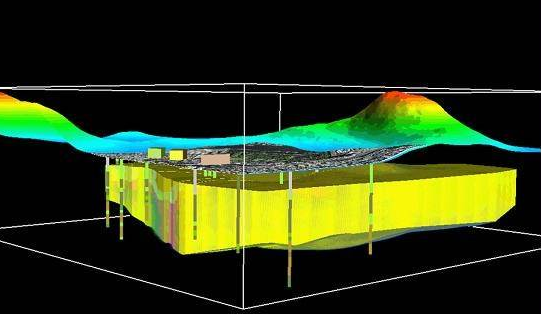

1工程概况

芦岭矿是位于我国安徽省宿州市埇桥区芦岭镇的一座重要矿产。其地理位置十分便利,西北方向距离宿州市中心仅有20千米,而向南则距离蚌埠市70千米。该矿的矿井走向长度达到了8.2千米,倾向宽度为3.6千米,总面积为19.0894平方千米。为了更深入地了解地下的地质情况,本次地面地质钻探工程被精心设计,预计钻探19个钻孔,总设计工程量为15684m。但在实际操作中,钻探工程量略有增加,实际完成了15885.54m的钻探工作。

2钻探工程地质分析

2.1地层

2.1.1石炭系上统太原组(C3t)

经过本次地面地质钻探施工,揭露了芦岭矿的部分地层结构。然而,由于钻孔未完全揭露,地层的总厚度目前尚不清楚。已揭露的地层厚度范围在3.47m~52.30m之间。具体而言,有17个钻孔揭露到了太原组顶部的第一层灰岩(K1),另外有3个钻孔更深入地揭露到了第三和第四层灰岩。对于各层灰岩的揭露情况如下:第一层灰岩(一灰)的揭露厚度为2.50m~5.20m,平均厚度为3.14m。第二层灰岩(二灰)的揭露厚度为2.92m~4.75m,平均厚度为4.15m。第三层灰岩(三灰)的揭露厚度为9.50m~11.20m,平均厚度为10.37m。有一个钻孔揭露到了第四层灰岩(四灰),其揭露厚度为10.51m。这些灰岩大部分呈现灰白色或灰色,块状结构,隐晶质。同时,这些灰岩中的裂隙和缝合线构造较为发育,并被方解石脉所充填。

2.1.2二叠系下统山西组(P1sh)

该地层组位于太原组第一层灰岩的顶部和铝质泥岩的底部之间。在本次施工的钻孔中,揭露出的该组地层厚度在正常范围内,介于103.25m~130.85m之间,平均厚度为119.25m。值得注意的是,该组含有10号矿层,是矿井各采区主要可采矿层之一,对于矿产的开采具有重要价值。在岩性方面,该组主要由砂岩和粉砂岩构成,其次还包含泥质岩或矿层。观察10号矿层的颜色特征,发现其上部颜色相对较浅,主要表现为灰色至浅灰色或浅灰白色,局部地区略呈灰绿色调。而矿层的下部颜色较深,一般为灰色至深灰色。这部分矿层常与粉砂岩或泥岩薄层呈现互层状结构,具有缓波状或水平状的层理特征。

2.1.3二叠系下统下石盒子组(P1xs)

该地层组位于K3砂岩的底界和铝质泥岩的底界之间。通过本次施工的钻孔揭露,得知该组地层的正常厚度范围为233.45m~365.05m,平均厚度为281.06m。该地层主要由灰色至浅灰色、深灰色的中厚至厚层状粉砂岩、细至中粒的石英砂岩以及灰色至深灰色的中厚层状泥岩和矿层组成。在底部发育有一层灰色至灰白色的铝质泥岩,其厚度在0.55m~2.45m之间,平均为1.30m。这层铝质泥岩的岩性致密,呈现块状,触感滑腻,局部含有紫色斑块和菱铁矿鲕粒。这一特征层是确定下石盒子组底界和矿岩层对比的主要标志层(K2)之一。在本组地层中,含有4号、5号、6号、7号、8号、9号等6个矿层,其中8和9号矿层是矿井的主采矿层,而其他矿层较薄且赋存不稳定。此外,该地层组与下伏的山西组呈现整合接触关系。

2.1.4二叠系上统上石盒子组(P2ss)

本次揭露的地层组位于基岩界面和K3砂岩底界之间,揭露的厚度范围为99.05m~275.35m,平均厚度为201.15m。在该地层组的上部,主要由杂色泥岩、粉砂岩和灰绿色砂岩构成。中部则主要由灰色至深灰色、浅灰色的粉砂岩和细砂岩组成。而下部则以浅灰色至深灰色的泥岩、粉砂岩以及浅灰色的细砂岩为主。该地层组一般含有1、2、3三个矿层组。其中,3号矿层发育较好,赋存较稳定,是矿井可采的矿层。而1号、2号矿层较薄且赋存极不稳定。

2.1.5第四+新近系(Q+N)

该地层为一巨厚的松散层,不整合地覆盖在含矿地层之上。在本次的施工中,没有对第四系与新近系的界线进行细致的划分,而是将基岩界面以上的地层统称为松散层。揭露结果显示,该松散层的厚度为217.40m~237.75m,平均厚度为227.62m。其下部主要由灰色至深黄色夹杂灰绿色、灰白色的砂质黏土、钙质黏土以及细砂组成。而上部则由灰绿色、褐黄色夹杂灰绿色、棕褐色、深黄色的砂质黏土、黏土以及细砂构成。这种地质结构表明,该区域在地质历史上可能经历了复杂的沉积和环境变化过程。

2.2矿层

该矿井的主要含矿地层属于二叠系,其中可采的矿层共有8层,分别是3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号和10号矿层。在这些矿层中,8、9和10号矿层被视为主采矿层,即这些矿层的矿质较好、储量丰富,是矿井开采的重点对象。

2.2.1 3矿层

该矿层位于上石盒子组的下部,其上下部分有时会发育出薄矿层。从K3砂岩底板到该矿层的距离在20.65m~63.07m之间,平均距离为38.21m。揭露的矿厚在0~1.85m之间,平均厚度为0.83m。在Ⅲ4采区,共有18个钻孔揭露了该矿层(其中DG2-27孔缺失)。在这些钻孔中,有4个孔含有1层夹矸,显示出该矿层的结构相对简单。

2.2.2 4矿层

该矿层位于下石盒子组的中下部。从K3砂岩底板到该矿层的距离为34.32m~90.142m,平均距离为68.772m;而从5号矿层底板到该矿层的距离为54.76m~114.252m,平均距离为77.442m。揭露的矿层厚度为0.44m~1.682m,平均厚度为0.782m。在Ⅲ4采区,共有19个钻孔揭露了该矿层。其中,有2个钻孔含有1层夹矸,显示出该矿层的结构相对简单。

2.2.3 5矿层

该矿层位于下石盒子组的下部。从4号矿层底板到该矿层的距离为54.76m~114.25m,平均距离为77.44m;而从7号矿层底板到该矿层的距离为44.85m~77.95m,平均距离为61.48m。揭露的矿层厚度为0~3.02m,平均厚度为1.24m。在Ⅲ4采区,共有12个钻孔揭露了该矿层(其中DG2-24、DG2-25、DG2-26、DG2-27、DG2-28、DG3-22和DG3-24孔缺失)。在这些钻孔中,有4个钻孔含有1层夹矸,显示出该矿层的结构相对简单。

2.2.4 7矿层

该矿层位于下石盒子组的下部,距离5号矿层底板的距离为44.85m~77.95m,平均距离为61.48m。而与下方的8号矿层的底板相距27.85m~42.09m,平均距离为33.62m。揭露的矿层厚度在0~2.60m之间,平均厚度为1.49m。在揭露的钻孔中,共有19个孔揭露了该矿层,其中只有1个孔(DG2-26孔)缺失。这表明该矿层的结构相对简单,没有复杂的断层或夹矸。同时,该矿层的顶板和底板都以泥岩为主,这表明该区域的地质构造相对稳定,有利于矿矿的开采和安全管理。

2.2.5 8矿层

该矿层位于下石盒子组的底部,其上距离7号矿层底板的距离为27.85m~42.09m,平均距离为33.62m。而其下与10号矿层的底板相距62.68m~89.19m,平均距离为76.78m。揭露的矿层厚度在5.18m~16.14m之间,平均厚度为10.54m。该矿层的结构相对简单,没有复杂的断层或夹矸。同时,该矿层的顶板和底板都以泥岩为主,显示出该区域的地质构造比较稳定。这种地质特征对于矿矿的开采和安全管理非常有利,因为它减少了开采过程中的地质风险和不确定性。

2.2.6 9矿层

该矿层位于下石盒子组的底部。在19个钻孔中,有1个钻孔(DG2-13孔)揭露了该矿层,揭露的厚度为3.10m。该矿层的结构相对简单,没有复杂的断层或夹矸。同时,该矿层的顶板和底板都以泥岩为主,区域的地质构造比较稳定。

2.2.7 10矿层

该矿层位于山西组的中部,其上距离8号矿层底板的距离为62.68m~89.19m,平均距离为76.78m。而其下与太原组一灰顶界面(K1)相距50.37m~65.52m,平均距离为59.48m。揭露的矿层厚度在0.55m~3.61m之间,平均厚度为2.77m。在揭露的钻孔中,共有19个孔,其中有2个孔(DG2-21孔、DG2-25孔)未揭露该矿层,这进一步表明了该矿层的结构简单,没有复杂的断层或夹矸。同时,该矿层的顶板和底板都以泥岩为主,含有少量粉砂岩,而老底则为砂泥岩互层。这种地质特征对于矿产的开采和安全管理非常有利,因为它减少了开采过程中的地质风险和不确定性。

2.3构造

在本次施工的19个钻孔中,共揭露并验证了1条正断层。在断层揭露的地方,岩芯都出现了挤压揉皱的现象,显示出构造破碎严重。这一发现与先前的三维地震勘探资料基本吻合,进一步证实了该地区地质构造的复杂性。除了这一条断层外,其余16个钻孔所揭露的层位均表现正常。这些钻孔中矿层的深度与设计基本相符,没有观察到明显的异常构造情况。这表明在该区域的大部分地方,地质构造相对稳定,有利于后续的工程施工和资源开发。①DG2-20孔。在Ⅲ4采区(Ⅲ1043机抽巷)的钻探过程中,在孔深792.95m~795.40m的位置,揭露了一个厚度为2.45m的破碎带。通过测井解释,了解到了破碎带的岩石特征和厚度。同时,发现一灰的正常间距从60m缩小到了50.37m。为了更准确理解这一地质现象,通过对比分析附近钻孔资料和三维地震资料,推测由于破碎带的存在,导致矿层的缺失。②DG2-21孔。在Ⅲ4采区(Ⅲ1043机抽巷)的DG2-21孔,测量了8矿底至一灰顶的间距,为145.90m。根据已有的统计数据,8矿底至一灰顶的正常间距范围在113.05m~154.71m之间。因此,DG2-21孔的间距处于这个正常范围内。③DG2-25孔。这些信息对于矿产资源的评估和开发具有重要意义,能够帮助地质学家和工程师更好地了解矿层的特性和分布,从而指导矿产的开采和加工过程。

2.4矿质

各个矿层呈现深黑色,主要光泽类似于玻璃,物理形态多变,断口呈阶梯状或参差状,展示出内生裂隙发育的特点。它们主要由亮矿和暗矿构成,属于半暗至半亮型,具有高热值和低灰分、硫分的特点。

3钻探工程水文地质条件

本次施工揭露了多个地质层,包括松散层、风氧化带、砂岩裂隙含水层、断层破碎带和太原组上段灰岩段的含水层。通过简易水文地质观测,对基岩段进行了监测,共进行了8056次观测,发现了漏失的砂岩层位。为解决问题,采取了锯末混合泥浆等材料进行封堵,确保了钻孔稳定和施工顺利进行。

4钻探结果分析

4.1地层

经过钻探揭露,穿过了多个地层。首先是第四系加新近系Q+N,其平均厚度为227.62m。接下来是二叠系上统上石盒子组(P2ss),这一层从上起基岩界面延伸至下至K3砂岩底界,揭露的厚度范围在99.05m~275.35m之间,平均为201.15m。再往下是二叠系下统下石盒子组(P1xs),该组地层从K3砂岩底界开始,一直到铝质泥岩底界,揭露的该组地层正常厚度在233.45m~365.05m之间,平均为281.06m。继续深入,遇到了二叠系下统山西组(P1sh),其下界为太原组第一层灰岩之顶,上界为铝质泥岩之底。本次施工的钻孔揭露该组地层正常厚度为103.25m~130.85m,平均为119.25m。最后是石炭系上统太原组(C3t),但在本次施工中,钻孔并未完全揭露这一层,揭露的厚度范围在3.47mm~52.30mm之间。

4.2矿层

在本次地面地质钻探工程中,共钻探了19个钻孔,并在这些钻孔中发现了92层可采矿层。经过仔细验收,确认了其中的27层为具有开采价值的矿层。同时,这27层矿层中有92层被评定为优质层。

4.3构造

在本次地面地质钻探工程中,共进行了19个钻孔的施工作业。这些钻孔揭露并验证了1条正断层,且在断层揭露的地方,岩芯均展现出挤压揉皱的现象,显示出该区域地质构造的严重破碎。这一现象与先前研究的三维地震勘探资料基本一致,进一步印证了该地区地质构造的复杂性。除了这条断层外,其余16个钻孔所揭露的层位均呈现正常状态。这些钻孔中的矿层深度与设计的预期基本相符,没有观察到明显的异常构造情况。

4.4水文地质

本次施工揭示了多个地质层的存在,包括松散层、风氧化带、砂岩裂隙含水层、断层破碎带以及灰岩段含水层。基于严格的设计要求和规范,进行了19个钻孔的简易水文地质观测,总计达到8056次观测。其中,在DG2-17孔中观察到严重的冲洗液消耗现象,可能是由于穿过富水地层导致。采取了相应措施减少漏失量,并在其他钻孔中有效控制了冲洗液的消耗和漏失,确保了施工的顺利进行。

4.5工程地质

本次勘探工作对所有的取芯段进行了地质编录和工程地质编录,特别关注松散层、风化带、构造裂隙带、断层破碎带和矿层等重要地质特征,进行了详细的描述和统计测量。对岩石的完整性、强度等重要物理性质进行了准确的评估,并测定了岩石质量指标。针对DG3-21钻孔,进行了深入取样和分析,并观察到含矿地层胶结状态良好,砂岩坚硬且抗风化能力强,表明工程地质条件较优。相比之下,粉砂岩的条件稍逊,而泥岩的工程地质条件相对较差。

5结语

DG2-21和DG2-25孔揭露的断层导致了10矿层的缺失,而DG2-20孔揭露的FD10断层引起了岩石特征和一灰间距的变化,增加了后期10矿层的开采难度。在DG2-17孔的300m钻探中遇到的泥浆漏失问题提示需要加强对水文地质的分析研究,以确保矿井开采的稳定性和安全性。

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/ligonglunwen/77105.html