SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要 :干房— 冬裕锰矿原为一处小型锰矿床,位于桂西南 重要的锰矿基地东平矿区内, 以往以开采氧化锰为主, 近年通过 深部勘查探获一批碳酸锰矿石, 规模达到大型。矿区内碳酸锰矿 的含锰岩系为下三叠统东平层,锰矿层的分布受含矿岩系的严 格控制, 而含锰岩系的发育受沉积相的制约明显。文章根据最新 研究成果和勘查成果, 通过分析矿区的沉积相特征, 结合成矿作 用,研究矿区沉积相对碳酸锰矿成矿的控制作用,总结成矿规 律, 为深部以及外围的找矿提供依据。

锰矿是广西的重要战略性矿种,东平矿区是广西一处大型 红土型锰矿床, 是重要的锰矿基地。矿区主要产出由原生碳酸锰 矿次生富集而成的氧化锰矿,锰矿石品位低,但易采选,具有较 高的经济价值。

干房 - 冬裕锰矿是位于东平矿区东南部的一处小型氧化锰 矿床,由于历经多年开采,氧化锰矿资源濒临枯竭。氧化锰矿层 深部发育原生碳酸锰矿层, 碳酸锰矿层位于氧化界面以下, 矿石 矿物以菱锰矿、石英、方解石、绢云母为主,岩石质地坚硬,由 于品位偏低, 开采深度较大, 以往普遍认为工业价值不高。

近年来,低品位碳酸锰矿石的利用获得突破,碳酸锰矿石的 工业价值提升,矿区内碳酸锰矿层分布广,厚度大,具有良好的 找矿前景。干房 - 冬裕锰矿因此在矿区范围内开展了深部碳酸锰 矿勘查工作,探获一批碳酸锰矿石,资源量规模达到大型,这一 成果对区域上的碳酸锰矿勘查工作有较好的指导作用。由于碳 酸锰矿层的发育受到沉积相的严格控制,现通过研究矿区的沉 积相特征,结合最新成矿理论,揭示沉积相对锰矿层的控制作 用,总结成矿规律,提出找矿方向,为矿区深部及外围找矿提供 思路。

1 区域地质背景

矿区处于右江盆地西南部,是特提斯构造域与滨太平洋构 造域的结合部位,是早古生代褶皱基底上经晚古生代裂陷作用 发展起来的大陆边缘盆地,自加里东运动以来经历了裂谷盆地 (早泥盆世晚期—晚泥盆世)、被动大陆边缘(早石炭世—早三叠 世)、前陆盆地(中三叠世) 的构造演化,演化时间与古特提斯洋 的打开—成熟—关闭三个演化阶段一一对应。古特提斯洋在早 三叠世开始闭合,此时早三叠世以前的被动大陆边缘背景向主动大陆边缘转化。古特提斯洋的俯冲闭合过程改变了自中泥盆 世以来区域上形成台盆相间的棋盘式古地理环境,由于古陆和 抬升区面积的增加, 浅海相地层的沉积范围趋于减少。桂西南地 区的东部和西部抬升形成剥蚀古陆,在东平矿区中心位置形成 了浅海陆棚相沉积,区域上整体沉积相分布依次划分为古陆 - 滨 海 - 局限台地 - 开阔台地 - 陆棚。

2 矿区地质概况

矿区出露主要地层为三叠系(T) 及第四系(Q),其中,三叠 系(T) 可划分为石炮组(T1s)、东平层(T1d)、百逢组(T2bf)。

石炮组(T1s) :可划分为两段,第一段主要岩性为灰、深 灰色薄— 中层状沉凝灰岩、泥岩夹粉砂岩、粉砂质泥岩,厚 25m ~ 120m ;第二段主要岩性为灰、深灰色薄层状微晶灰 岩、条带状灰岩、扁豆状灰岩夹薄层状泥岩、含钙泥岩,厚约 42m ~ 235m。产菊石、瓣腮类, 发育水平层理、平行层理。

东平层(T1d) :区内碳酸锰矿主要含矿层位,原北泗组,经 调查确立为非正式岩石单位东平层,与石炮组第二段为同期异 相地层,主要岩性为灰、深灰色薄— 中层状泥岩、粉砂岩夹含锰 泥岩、锰质泥岩、含锰灰岩、沉凝灰岩、凝灰质泥岩、灰岩透镜 体。产菊石、瓣腮类,发育水平层理、水平纹层。厚 37m ~ 320m 不等。

百逢组(T2bf) :主要岩性为灰、灰黄、浅紫红色中、薄层状 钙质泥岩、泥岩、含锰泥岩、凝灰质泥岩夹少量薄、中状粉砂质、 细砂岩,底部产一薄 ~ 中层状凝灰岩、沉凝灰岩,厚 3m ~ 15m 不等。产菊石、瓣腮类,发育小型交错层理,水平层理。厚 45m ~ 167m。

矿区褶皱构造主要受区域上近东西向的褶皱系列的影响, 一级褶皱主要为摩天岭复式向斜,二级褶皱主要为山月岭向斜 及向都背斜,三级褶皱主要为山月岭向斜南部的洞蒙复式向斜 以及迪诺背斜。其中洞蒙复式向斜是矿区最主要的控矿构造, 其 轴向为北东 -南西, 由一系列相同轴向的短轴背向斜构造组成。

矿区不发育大型断层,以平移小断层为主,其对矿层破坏作 用不大, 仅在局部位置使矿层发生错位或平移。断层以北东向为 主,其次为北西向。

矿区内岩浆活动较少,有少量辉绿岩脉侵入上二叠 统合山组地层内。在百逢组下部出现多层凝灰岩,厚度为0.67m ~ 11.82m。

3 矿床地质特征

3.1 含锰岩系及矿体特征

下三叠统东平层(T1d) 岩性为灰、深灰色薄至中层状泥岩、 粉砂岩夹含锰泥岩、锰质泥岩、含锰灰岩、沉凝灰岩、凝灰质泥 岩、灰岩透镜体。水平层理、水平纹层发育。该层属斜坡至盆地 相沉积,与罗楼组上部、北泗组下部为同期异相沉积。该层在 横向上呈透镜状产出,岩性及厚度变化较大。碳酸锰矿(化) 层 共发育有 14 层,自下而上的编号为Ⅹ 1、Ⅹ 2、Ⅹ 3、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、 Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ 2、Ⅸ 1、Ⅺ。锰矿层品位普遍较低,为 3% ~ 12%,除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五个矿层较稳定外,其他矿层 常常尖灭或贫化为含锰灰岩。

含锰岩系在矿区不同部位表现出不同的地质特征。矿区北 部,碳酸锰矿层相对厚度较薄, 为 0.50m ~ 3.40m, 平均 1.85m, 发育Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个锰矿层,发育似鲕状锰方解石小斑 块。东平层上部发育巨厚层的砂屑灰岩、砾屑灰岩沉积。矿区 西南部, 碳酸锰矿层厚度为 0.63m ~ 7.80m, 平均 3.43m, 发育 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ四个锰矿层,发育密集水平纹层、锰方解石条 带,局部见硅质岩。矿区东南部碳酸锰矿层厚度变化较大,为 0.42m ~ 8.45m不等,平均2.38m, 除Ⅳ矿层稳定发育外, Ⅱ、Ⅲ矿层呈透镜状, 局部常常尖灭。

3.2 矿石特征

矿石类型为自然氧化锰矿、碳酸锰矿, 主要为碳酸锰矿。

氧化锰矿石矿物为偏锰酸矿,少量钾硬锰矿、锂硬锰矿、恩 苏矿、软锰矿。主要矿石结构为非晶质结构、显微隐晶结构、微 粒结构、胶体结构和交代结构。矿石构造以块状、薄层状为主, 其次为网格状、脉状、肾状、葡萄状等。

碳酸锰矿石矿物为菱锰矿、锰方解石, 其次为石英、方解石、 绢云母及高岭石。主要矿石结构为微晶结构、显微鳞片泥质结 构、他形粒状及显微鳞片变晶结构。矿石构造以微纹层状、薄至 微纹层状构造、块状构造为主。

4 沉积相特征

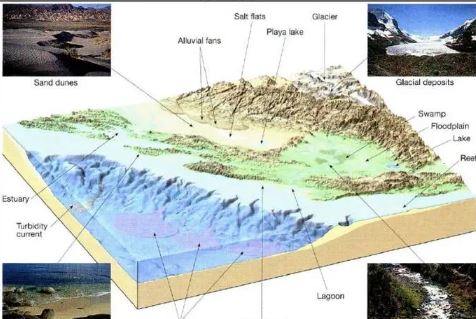

桂西南地区自中泥盆世以来,受特提斯洋打开的影响,区域 上持续拉伸, 形成了台盆相间的岩相古地理格局, 中泥盆世至晚 二叠纪,矿区主要处于裂谷盆地——被动大陆边缘的构造背景。 自早三叠纪(即成矿期) 以来,随着特提斯洋的初始闭合,海平 面下降, 矿区的整体环境向主动大陆边缘环境转变, 主要接受来 自周围以及越北地块的陆缘碎屑沉积、混合钙质等沉积物。矿区 原属被动大陆边缘浅海盆地, 早三叠纪开始相前陆盆地转换, 盆 地内仍存留有若干盆内凹地, 矿区受上述古地理作用的影响, 发 育了较为多样的沉积相类型。根据岩性、沉积构造、水动力等特 点,可划分为以下几种沉积相类型 :①局限台地相 ;②浅海陆棚相 ;③台地前缘斜坡相 ;④盆地相。

4.1 局限台地

局限台地属于毗邻古陆剥离去,水深介于平均海平面至低 潮面之间,会有间歇性的暴露,水体的循环存在一定限制,水动 力较弱。可进一步划分为潮坪和泻湖。

4.1.1 潮坪

位于局限台地近陆一侧,存在间歇性暴露,蒸发作用强烈, 导致环境水体盐度异常, 水动力相对较强, 发育大量准同生白云 岩和白云质灰岩,偶夹鲕粒灰岩。岩层颜色普遍较浅,发育小型 交错层理、斜层理,以中厚层构造为主,局部呈透镜状,偶见暴 露,鸟眼构造、纹层状构造发育。

4.1.2 台凹

台凹水深相对较深, 是台内的洼地, 水动力较弱, 水体封闭, 沟通不畅,主要发育条带状灰岩、扁豆状灰岩,发育水平层理、 波状层理, 生物主要为介形类和少量瓣腮。

局限台地相主要发育于矿区北东部的石炮组中,分布范围 较小。

4.2 台地前缘斜坡

台地前缘斜坡是位于台地外侧的边缘地带,位于正常浪基 面到风暴浪基面之间, 整体属于潮下低能环境, 主要岩性为深色 薄层微晶灰岩、粉砂岩,常发育砾屑灰岩,砾屑多为台地碳酸盐 岩受风浪剥蚀形成的内碎屑,经重力搬运堆积而成,多呈棱角 状,发育条带状构造、扁豆状构造、垮塌构造, 生物主要为珊瑚、 腕足、海百合等,常较破碎,具异地搬运特征。局部可形成风暴 沉积, 形成巨厚的砂屑砾屑层, 厚者单层可达40余米, 该风暴沉 积层常导致东平层厚度加大。

台地前缘斜坡相地层主要发育于矿区北部的东南部的东平 层中。

4.3 浅海陆棚

浅海陆棚相为毗邻台地前缘斜坡的浅海区域,通常位于风 暴浪基面以下,此处陆架坡度变缓,水动力相对较弱,岩性为灰 色、深灰色泥质条带灰岩、泥灰岩、泥岩、泥质粉砂岩,局部偶 见发育锰质层,偶夹砾屑灰岩、生物屑灰岩,发育水平层理、平 行层理、波状层理,以薄层状构造为主,常见重力作下形成的瘤 状构造、流动塑形变形构造,生物以牙形刺、竹节石、介形类为 主,此外菊石、瓣腮等。

浅海陆棚相在矿区内广泛发育。

4.4 盆地相

该相区是锰矿沉积的主要相区,整体处于宽缓的浅海陆棚 外缘地带,水深相对较深,水动力弱,整体处于静水还原环境, 沉积速率低,岩性主要为泥岩、泥灰岩、硅质泥灰岩等,常见夹 锰质层或锰质结核, 发育星点状黄铁以及白色锰方解石细脉, 普 遍发育水平层理以及纹层状构造, 整体以薄层状构造为主, 生物 以菊石、瓣腮类为主, 其外常见牙形刺、介形类、放射虫等。

盆地相在矿区分布广泛, 主要分布于矿区北部、中部以及南部。

5 沉积相控矿作用分析

5.1 成矿作用过程

以往锰矿成矿理论中,普遍认为锰矿沉积发生在一个水体 分层的海相盆地,热液带来的锰质在盆地缺氧的深水沉积物中 溶解储存, 深部还原性水体扮演了锰的主要储库的角色。在水体 变化的过程中, 深部还原性水体变浅转为氧化环境, 锰质在氧化 还原界面附近形成锰氧化物的沉积物,并与其他碳酸锰盐沉积 物共同沉积形成早期岩层,在重新进入还原环境后沉淀的锰质 在还原水体以及有机质的影响下与水体中的HCO3- 结合形成碳 酸锰矿石, 因此, 在氧化还原界面处会形成锰质的富集。

根据最新的研究成果显示,东平锰矿层碳酸锰矿石的 Co、 Ni、Cu 和 Zn 元素平均含量均大于典型矿床奥尔托喀纳什锰矿 床中的碳酸锰矿石,稀土元素方面,碳酸锰矿层的 Ce 异常平均 值为 1.22.远小于奥尔托喀纳什锰矿床碳酸锰矿石超过 3 的平均 Ce 异常,说明铁锰氧化物吸附 Ce3+ 并将其带入沉积物中富集的 过程很少发生,因此东平锰矿床的碳酸锰矿床形成并未经历氧 化过程, 更可能直接形成于还原环境。

东平锰矿床的锰主要来源可认为主要来自盆地内的热液。 根据以往资料显示,早三叠世东平矿区的台地中未发现原生的 氧化锰矿层,因此排除锰来自陆源的可能。矿区碳酸锰矿石的 Fe/Mn 平均值均为 0.2.铁和锰发生了较大程度的分离。铁锰分 离一般被认为是锰成矿的必要条件,铁锰的分离说明成矿位置 距离热液喷口可能有一定距离,锰质沉淀之前经历了较长距离 的运移, 富锰海水主要通过还原的底层海水运移, 这也说明锰矿 主要形成于还原环境。

在研究矿区碳酸锰矿石中的菱锰矿中,通过电子探针观察 发现,矿石中细粒镁方解石晶体被碳酸锰矿物包裹的现象十分 普遍, 还原性的底层水对菱锰矿是过饱和的状态时, 方解石可以 作为碳酸锰矿物沉淀的核心,说明锰矿的形成很有可能并未经 过氧化过程, 而是通过自生作用成矿。

5.2 沉积相控矿作用

东平矿区的下三叠统含锰地层产于东平层,与锰矿关系密 切的岩石类型为硅质 - 泥质 - 灰质组成的碳酸盐岩组合。这一特 征表明,锰矿主要形成于盆地相地层中,其次为浅海陆棚相。沉 积相对锰矿的制约作用主要通过对水体的氧化还原条件的控制 实现。东平锰矿的成矿作用显示, 还原性水体对碳酸锰矿的成矿 是有利的。实验显示,锰矿的沉积是相对缓慢的地质过程,盆地 相地层相对深水且安静的还原环境为锰矿的沉积提供了前提条 件。由于水体较深,在成矿期内,盆地相的水体相对不易受到海 平面周期性升降的影响, 一直处于相对安静还原的条件, 让锰矿 的成矿作用能够持续发生,从而形成锰矿床。而浅海陆棚相由 于水深相对盆地相较浅, 水体的升降对其环境存在一定影响。因此,在成矿期内, 虽然浅海陆棚相地层也能形成一定数量的碳酸 锰矿层, 但稳定性相对盆地相较差。

锰矿的成矿物质来源方向对盆地相地层的成矿也更为有利。 锰矿的成矿物质主要来自大洋深部热液,这些热液在深部底层 海水中经上涌作用运移到有利部位沉积。盆地相与深部底层海 水相对更近, 锰质在经过盆地相地层也会优先沉积, 使锰质相对 富集。

6 碳酸锰找矿方向浅析

(1) 盆地相是锰矿沉积的有利部位,区域沉积相分布特征显 示,东平矿区的西南部是盆地相的主要分布区域,西起驮琶、东 至咸柳,为一处近东西向的带状盆地,盆地南部矿层已被剥蚀, 北部、东部为浅海陆棚相或台地前缘斜坡相的地层。结合矿区成 矿后期构造, 驮仁以北位于盆地相范围之内, 该处由于洞蒙复式 向斜影响,锰矿层主要分布于向斜核部,保存条件良好,该部位 可认为是矿区找矿潜力较好的区块。

(2) 构造作用对成矿也有重要影响,构造对碳酸锰矿床的 控制作用主要体现在成矿物质来源的影响下。研究显示热水来 源的锰质占现代海水中锰质来源的 90% 以上,对东平锰矿的矿 层进行采样分析,矿区 16 件样品中 Co/Ni 比值有 11 件样品小于 0.55.5 件样品介于 0.55 ~ 1 之间,显示矿区含锰岩系锰质来源 主要为来自热水。同生沉积断裂则是热水运移的重要通道。矿 区主要的同生沉积断裂被北东向的区域大断裂具有明显的控相 作用。在东平矿区,该断裂两侧往往沉积盆地相地层,是成矿的 有利岩性组合,同时沉积断裂的持续活动也为热水运移至矿区 提供了有利通道,区域性大断层两侧的盆地相地层也是找矿的 有利区域。

(3) 成矿后构造对矿床的赋存也有重要影响,右江盆地闭合 以近东西向的线性构造为主,在成矿部位主要以向斜构造为主, 向斜构造为锰矿床的赋存创造了较好的条件,避免锰矿暴露剥 蚀, 向斜核部是深部找矿的有利部位。

7 结论

(1) 碳酸锰矿层形成于下三叠统东平层,是一套硅质泥灰岩 沉积。

(2) 矿区发育局限台地相、台地前缘斜坡相、浅海陆棚相、 盆地相等四种沉积相区。盆地相是锰矿成矿最为有利的相区, 浅 海陆棚相次之,台地前缘斜坡相和局限台地相无法形成碳酸锰 矿层。

(3) 碳酸锰矿的形成于还原性水体,经自生作用沉积成矿, 盆地相持久稳定的还原环境可为锰矿沉积提供有利条件。

(4) 矿区驮仁矿段以北是盆地相地层的中心部位,成矿后保 存较好, 是矿区有利的找矿部位。

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/ligonglunwen/66164.html