SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:针对传统大型电热式杀青机加热效果有待改善问题, 设计一款电磁式小型滚筒杀青机。首先以电磁场理论为基础, 利用有 限元仿真软件 COMSOL, 建立杀青机滚筒模型, 研究滚筒在不同电流大小和通电线圈频率下的电磁特性和感应效果。然后在给定 电流频率下, 分析滚筒表面平均温度与电感电流的关系, 仿真结果表明, 影响加热效率的最主要因素为通电线圈电流大小, 其次 为线圈间距、线圈距滚筒的距离、电流频率, 为感应加热系统的电源选择提供了依据。最后通过正交试验, 确定杀青机电磁加热 关键组合参数为电流 200 A、线圈间距 5 mm、线圈距滚筒 5 mm、频率 25 kHz, 此时加热至 200 ℃的时间为135 s, 滚筒内外温差为 0.49 ℃。研究结果可为小型化茶叶杀青机电磁感应加热系统设计提供实际工程应用指导。

Research on the Magnetic Heating Model of a Small Drying Machine Based on COMSOL

He Jianmin, Ai Qing, Wang Yingzhou, Yu Jiamin, Du Xiaofei, Luo Zhuangzhuang (College of Intelligent System Science and Engineering, Hubei Minzu University, Enshi, Hubei 445000. China)

Abstract: Aiming at the problem that the heating effect of traditional large electric thermal drying machine needs to be improved, a small electromagnetic drum drying machine is studied. Firstly, based on electromagnetic field theory and finite element simulation software COMSOL, the drum model of the drying machine is established to study the electromagnetic characteristics and induction heating effect of the drum under different current sizes and energized coil frequencies. Then, under the given current frequency, the relationship between the average temperature of the drum surface and the inductance current is analyzed . The simulation results show that the most important factors affecting the heating efficiency are the current of the electized coil, followed by the coil spacing, the distance between the coil and the drum, and the current frequency. It provides the basis for selecting the power supply of induction heating system . Finally, through the orthogonal test, it is determined that the key combination parameters of the magnetic heating machine are current 200 A, coil spacing 5 mm, coil distance 5 mm from the drum, and frequency 25 kHz. On these conditions, the heating time to 200 ℃ is 135 s, and the temperature difference between inside and outside the drum is 0.49 ℃ . The research results provide practical engineering guidance for the design of miniaturized electromechanical magnetic induction heating system for teadrying machine.

Key words: small drum-type teadrying machine; electromagnetic induction heating; COMSOL; electromagnetic characteristic; orthogonal experiment

0 引言

杀青是茶叶加工的关键步骤, 对茶叶良好香气和品 质的形成影响重大, 茶叶杀青温度根据鲜叶老嫩、含水 量和投叶量不同, 杀青温度掌握亦有所不同[1]。大型茶 叶杀青机在市场中占主导地位, 该类杀青机通常采用电 加热或燃气加热方式, 而使用电磁式滚筒杀青机杀青时, 相对于柴、煤等能源方式能有效降低燃料运输成本、保 护环境[2]。

为保证茶叶杀青质量, 杀青机筒温需要在 200 ℃以 上, 因此提出一种新型小型茶叶杀青机, 其体积更小, 价格实惠, 升温速度快, 温度控制准确及时[3-5]。近年来国内学者对于杀青机的电磁加热过程多采用数值模拟分 析, 提取出影响加热效率的关键因素, 利用有限元等方 法对电磁杀青机关键技术参数进行设计[6-9]。在杀青过程 中对茶叶颗粒的运动过程和温度变化上分别运用 EDEM 和 ANSYS 仿真软件对茶叶进行研究[10- 12]。目前国内外学 者在相关理论研究的基础上给出基于 COMSOL 软件的仿 真过程, 对比分析了在电磁感应线圈下各种工件的理论 计算值和仿真结果[13- 15], 并以电磁场和涡流场理论为基 础, 利用 COMSOL 仿真软件建立工件检测模型[16], 研究 不同电磁感应线圈结构的电磁特性, 使用有限元软件 COMSOL 进行数值模拟, 分析工件内磁场均匀性, 并对磁场均匀性进行仿真计算[17]。随着计算机技术的发展, 利用流体软件仿真法和离散单元软件分析法更多地应用 到各个领域中, 为优化机器结构和工作参数提供更多手段。

本文设计一款新型电磁式滚筒小型杀青机, 研究其 滚筒在不同电流大小和通电线圈频率下的电磁特性和感 应效果, 使用有限元分析软件 COMSOL, 建立带电磁感 应加热线圈的小型杀青机滚筒模型, 得到滚筒表面平均 温度与电感电流之间的规律, 最后运用正交试验法对仿 真结果进行参数择优, 为后续设计小型杀青机加热控制 系统提供参考方案。

1 电磁式滚筒小型杀青机

1.1 基本结构

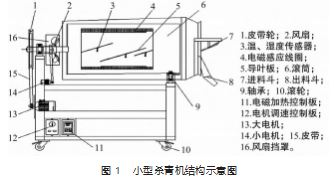

与传统电热式滚筒杀青机相比, 电磁式杀青机将环 绕在筒体表面的电热管替换为感应加热线圈。本文所研 究的电磁式滚筒小型杀青机主要由滚筒、加热系统、传 动系统、控制系统和排气系统等组成[18], 其结构如图 1 所示, 在传统电磁式杀青机的基础上缩小规模, 优化结 构, 以不锈钢加热滚筒为加热源对鲜叶进行杀青作业。

1.2 工艺流程及控制参数

茶叶通过单通道进料斗喂入滚筒内, 传动机构带动 滚筒转动, 筒内导叶板将茶叶向里推进, 当茶叶加热到 设定时间, 此时大电机反转, 最后将茶叶通过出料斗排 出。在杀青过程中, 小电机带动风扇将空气吹进杀青滚 筒内部, 带走茶叶杀青过程中产生的水汽, 以此来解决 茶叶由于水分含量过高而产生闷黄红梗的现象, 以此提 高杀青后茶叶品质。

杀青机控制参数主要包括以下几个方面: 温度、时 间、湿度、机器速度、气流量。杀青机滚筒内温度是影 响茶叶杀青效果的主要因素, 通常茶叶的杀青温度控制 在 180~220 ℃, 在杀青过程中, 应根据茶叶的品种和特 点, 调整杀青机的温度, 保证茶叶的质量。

2 仿真模型构建

2.1 模型构建

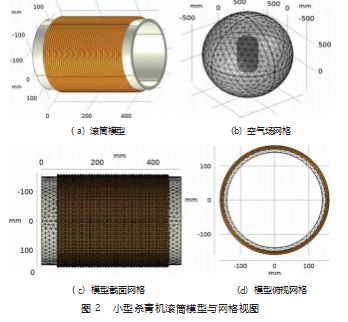

小型杀青机滚筒等效为空心圆柱模型, 根据所设计 滚筒模型尺寸, 创建球体充当空气场。滚筒、筒外线圈、空气场均使用三维结构。小型杀青机滚筒模型与网格视 图如图 2 所示。

2.2 模型材料选择

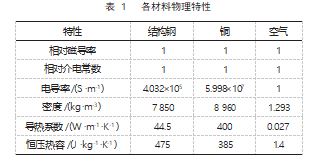

构建仿真模型需要对各个模型单独选取材料。材料 模型需单独框选并构建, 模型设置在常温 20 ℃下, 3 种 材料在软件中的物理特性如表 1 所示。

滚筒实际使用的金属材料为 Q235 碳素结构钢材, 其 物 理 特 性 与 仿 真 材 料 属 性 相 同 。 Q235 钢 材 含 碳 量 在 0.12%~0.20% 之间, 熔点为 1 493 ℃, 屈服值随材质厚度 的增大而减小, 电磁感应线圈采用型号 GN500 规格为 4 mm2 耐高温编织云母线。

2.3 电磁场涡流场控制方程

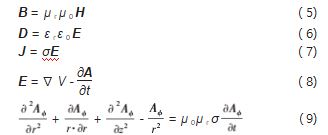

电磁加热系统由电磁加热控制板和加热线圈两部分 组成, 电磁控制加热板将工频交流电整流、滤波、逆变 成高频交流电, 交流电流过线圈并产生交变磁场[19], 电 磁感应加热中麦克斯韦方程组如下:

式中: ∇ 为汉米尔顿算子; 向量H 为磁场强度, A/m; 向 量 J 为电流密度, Αm2; 向量 D 为电通密度, Cm2; 向 量 B 为磁感应强度, T; 向量 E 为电场强度, V/m; ρ 为 电荷密度, Cm3.同时, 4 个向量 H、E 、D 、B 由以下方程构成:

式中: μ r 为相对磁导率; μ 0 为真空磁导率, H/m; ε r 为介 电常数; ε 0 为真空介电常数, F/m; σ 为电导率, S/m; 向量A为磁矢势; r 为磁感应线圈截面半径, m。

在经典的感应理论中, 推导出的解从式 (8) 线圈产 生的磁场开始; 也可从磁矢量势A 推导, 式 (9) 采用拟 静态方法求解。本文采用圆柱坐标系, 采用二维轴对称 模型求解方程。

金属滚筒在通电线圈下产生涡流时, 产生的热量受筒 体的尺寸和导电性、电流的频率和大小、线圈的匝数、筒 体厚度等因素的影响[20], 涡流产生的内部热源强度如下:

式中: i 为感应电流, Α; R 为电阻, Ω; t 为时间, s; qv 为内热源强度, J; ρ v 为电阻率;为涡流密度。

当物体的温度不均匀时, 热量会从高温区域传递到 低温区域, 直到达到热平衡 . 在直角坐标系中, 傅里叶热 传导微分方程为:

式中: k (T ) 为各向同性导热系数; η (T ) 为密度; c (T ) 为 比热; T为环境温度; Cs 为辐射系数; ε 为玻尔兹曼常数。

传导热的速度取决于物体的热导率、温度差和距离 等因素。

2.4 电磁加热仿真流程

温度场模拟分析电磁杀青耦合流程如图 3 所示。本 文首先是对线圈产生的电磁场进行耦合计算, 然后将电 磁场的计算结果作为温度场的瞬态热分析结果对金属导 热层表面的温度进行计算, 经过迭代收敛后得出结果进 行后处理。

3 仿真结果分析

3.1 集肤效应

在高频通电线圈下杀青机滚筒表面产生电磁场和涡 流, 其分布具有明显的集肤效应, 又称为趋肤效应[21]。 为了研究这一特性, 进行了不同电流频率下的感应加热 模型仿真。

在工程中定义趋肤深度 δw 为表面电流密度大小的 1e 倍 (约 36.79%), 高频电磁感应的集肤效应对磁场分 布有着极大的影响, 其计算公式如下:

假设表面上的感应电流为 I0. 所以在电流方向上的 感应电流, 距离表面 x 的距离为:

式中: δ w 为滚筒集肤深度, mm; σ 为滚筒电导率, s/m; ω 为角频率, rad/s; μ 为滚筒的磁导率, H/m; I0 为滚筒 表面上的感应电流; x 为电流流动方向上与表面距离, m。

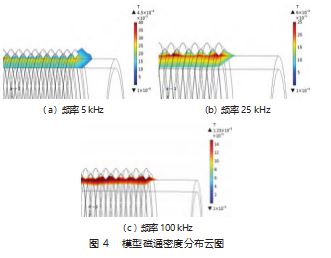

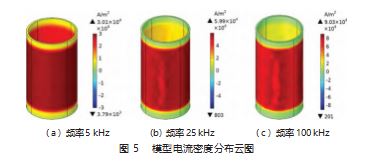

当线圈电流大小为 100 A, 电流频率分别为 5、25、 100 kHz 时, 滚筒模型的磁通密度分布如图 4 所示, 电流 密度分布如图 5 所示。

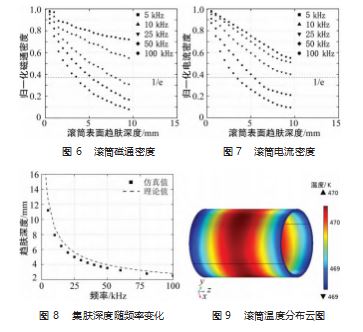

不同频率对 10 mm 厚度滚筒截面磁通密度的影响如 图 6 所示, 对滚筒表面电流密度影响如图 7 所示。根据式 ( 14) 计算出 0~100 kHz 理论趋肤深度数值, 并与仿真得 到的不同频率下的模型趋肤深度数值对比, 如图 8 所示。

结果表明: 电流频率越高, 集肤效应越明显, 图 6 中虚线为集肤深度 (1/e) 标准线, 可以看出, 当频率为5 kHz 或 10 kHz 时, 滚筒表面的磁通密度分布较为平滑, 即滚筒壁厚度未达到趋肤深度。对比图 7 和图 8 可以看 出, 滚筒内电流密度分布比磁通密度的分布更平缓, 整 体呈线性化趋势, 且电流趋肤深度更深, 穿透力更强。

集肤深度数值仿真模拟结果与理论计算值大致一致, 由于线圈长度有限, 在构建模型时两边各留出 5 cm 未被 线圈缠绕, 导致磁通密度在 Z 轴坐标上分布不均匀, 可 能会导致模拟偏差。在 25 kHz 频率下, 趋肤深度理论值为 5.62 mm, 仿真模拟值为 5.01 mm, 差异为 10.85%。在 100 kHz 频率下, 趋肤深度理论值为 2.81 mm, 模拟值为 2.51 mm, 相差 10.68%。

在线圈电流为 200 A, 频率为 25 kHz 的条件下, 滚 筒的温度分布如图 9 所示。

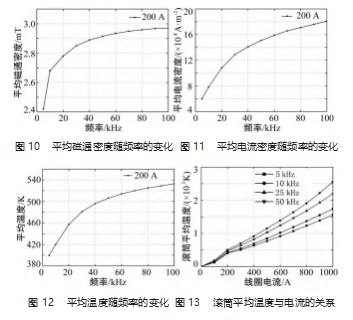

仿真结果表明: 温度场从中心向两侧逐渐降低, 外 壁温度最大值为 470 K, 感应电流集中在被测筒体表面 时, 由于存在集肤效应, 筒体内部电流分布不均匀, 筒 体内壁实际电流较小。上述两个区域的最大温差约为 0.2%。滚筒受涡流的焦耳热加热, 滚筒内的温度分布比 电流分布平坦, 仿真结果合理并满足茶叶杀青温度。 3.2 线圈参数对模型温度的影响线圈电流的大小和频率是影响感应加热的重要因 素[22]。图 10~12 所示分别为不同频率下的平均磁通密度、 平均电流密度、平均温度, 图 13 所示为不同线圈电流和 频率下滚筒的平均温度。

仿真结果表明: 当线圈电流保持在 200 A 时, 滚筒 内的平均磁通密度、平均感应电流密度、平均温度随频 率的增加而增大; 平均磁通密度和平均感应电流密度在 低频时增长更快。当电流频率为 25 kHz 时, 平均磁通密 度达到 94.3%, 平均电流密度达到 66.3%, 在较高频时, 滚筒内平均温度增长速率呈下降趋势。

随着线圈电流的增大, 滚筒的平均温度在各个不同 频率下数值呈指数增长, 且频率越高, 增长越快。在线 圈电流为 300 A 和 500 A 时, 温度不均匀性分别约为 4% 和 10%。

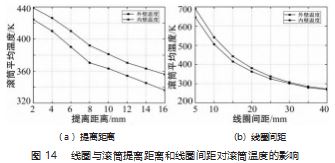

在电流频率为 25 kHz, 电流大小为 200 A 的条件下, 加热时间为 240 s, 滚筒内外壁温度与提离距离、线圈间 距之间的关系如图 14 所示。

仿真结果表明: 线圈间距对滚筒加热温度的影响较 大, 线圈间距越小, 滚筒平均温度越大, 温升速率越快; 线圈与滚筒提离距离越大, 滚筒加热温度越小, 滚筒温 升速率越慢。当线圈离滚筒表面越近时, 磁感应强度越 大, 滚筒加热效率越高, 减小线圈与滚筒表面之间的距 离, 缩短线圈间距, 提高加热效率。

4 正交试验

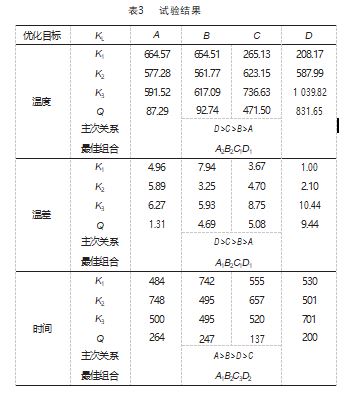

正交试验法是实现多影响因素作用重要性分析的手 段之一, 能够在较少的试验次数下使各因素主次影响得 到较为全面的检验[23]。方案选取了 3 个水平值, 正交试 验 3 水平 4 因素如表 2 所示。

茶叶杀青要求实现滚筒表面快速且均匀的加热, 因 此以加热效率和滚筒温度分布均匀性作为优化目标。将 滚筒的平均温度从初始温 20 ℃升高到 200 ℃需要的加热 时间来定量描述滚筒加热效率, 显然, 加热时间越短, 加热效率越高。模型的温度分以温度、温差和加热时间 为优化目标。

运用均值极差法对实验结果进行分析, 为更直观表 示各因素水平变化对优化目标的影响, 各因素对温度均 匀性的影响趋势如表 3 所示, 表中 KL 值为不同因素对应 试验水平结果之和, Q 为极差。

对 3 个指标而言, 线圈与滚筒提离距离 B2 全部为最佳 水平,电流大小是最主要的影响因素。影响加热效率的因 素中,影响因素主次关系为:电流大小、电源频率、线圈 间距、线圈与滚筒的提离距离, 最优组合为 A1B2 C2D2. 即线圈间距 5 mm、提离距离 5 mm、频率 25 kHz、电流 200 A。电流从 100 A 到 300 A加热至 200 ℃, 滚筒内温差 变大, 且线圈间距和提离距离对时间和温差这两个指标 的影响呈相反趋势, 此参数组合分析下, 加热至 200 ℃ 的时间为 135 s, 滚筒内外温差 0.49 ℃。

5 结束语

设计出小型滚筒式杀青机基本结构并根据仿真模拟 结果, 得出以下结论。

( 1) 利用 COMSOL 仿真软件建立滚筒模型, 模拟滚 筒在电磁感应加热时出现的集肤效应, 磁通量密度集中 在滚筒外表面, 并随着距离外表面的深度呈指数递减。

( 2) 得到滚筒表面平均温度与电感电流的关系, 为 感应加热系统的电源选择提供依据, 影响加热效率的因 素由大到小依次为: 线圈电流大小、电流频率、线圈间 距、线圈距滚筒的距离。

( 3) 运用正交试验确定最优参数组合为 A1B2 C2D2. 即线圈间距 5 mm、线圈与滚筒提离距离 5 mm, 频率 25 kHz, 电流 200 A。在此参数组合下, 加热至 200 ℃的 时间为 135 s, 模腔温差 0.49 ℃, 符合杀青温度指标。

参考文献:

[1] 王文明, 宋志禹, 陈巧敏,等 . 我国茶叶杀青机研究进展分析[J]. 中国农机化学报,2021.42(2):86-91.

[2] 戴惠亮, 雷乾霞, 蒋建祥,等 . 电磁热滚筒杀青机的研制[J]. 中国 茶叶,2018.40(6):36-38.

[3] 许志祥 . 小型滚筒式杀青机的杀青效果研究[D]. 昆明: 昆明理 工大学,2022.

[4] 史江峰 . 新型电磁茶叶杀青机探究[J]. 南方农业,2017(11):127-128.

[5] 施重驹, 张宪,钟江,等 . 基于多相流耦合的热风杀青过程与杀青机结构优化研究[J]. 机电工程,2015.32(8):1050- 1055.

[6] 詹星星,赵章风,钟江,等 . 茶叶杀青机电磁加热过程模拟及关 键参数设计[J]. 机电工程,2018.35(1):43-47.

[7] Mohamed Yasser S,Hozien Osama,Sorour Med hat M. Heat trans ⁃ fer simulation of nanofluids heat transfer in a helical coil under isothermal boundary conditions using COMSOL multiphysics[J]. International Journal of Thermal Sciences,2023.192(PA).

[8] 赵涛, 张浩,王子兵 .C 型边部感应加热器磁- 热耦合数值模拟 [J]. 金属热处理,2019.44(7):202-206.

[9] 王超, 柴雄 . 基于磁- 热耦合有限元法的挤出机电磁感应加热 温度场模拟研究[J]. 塑料工业,2014.42(12):40-44.

[10] 刘刚, 熊爱华,吴瑞梅,等 . 基于 Fluent-EDEM 的茶叶红外杀青 机优化与试验研究[J]. 机电工程,2022.39(10):1448- 1455.

[11] 房紫璐,龚直, 李玉玲,等 . 基于 ANSYS 的电磁感应加热系统 仿真与实验[J]. 实验技术与管理,2021.38(5):129- 133.

[12] 李淑君,王惠泉,赵文玉,等 . 基于 COMSOL 多物理场耦合仿真 建模方法研究[J]. 机械工程与自动化,2014(4):19-20.

[13] Beepat Kevin Gurbani, Sharma Davinder Pal, Pathak Dinesh. COMSOL multiphy SiCs-based modeling approach to solar cell development [J]. International Journal of Modern Physics B, 2023.37(12).

[14] 徐琳,王恒,黄祯,等 . 基于 COMSOL 有限元法的电涡流传感器 仿真[J]. 排灌机械工程学报,2015.33(12):1097- 1104.

[15] Beepat Kevin Gurbani, Sharma Davinder Pal, Pathak Dinesh. COMSOL multiphysics-based modeling approach to solar cell development[J]. International Journal of Modern Physics B,

[16] 刘延东,徐志远 . 基于 Comsol Multiphysics 无限长圆柱载流导 线产生的磁场分布研究[J]. 现代电子技术,2015.38(2):9- 10.

[17] 汪建新,王培屹,段茹茂 . 线圈结构参数对涡流效应的影响与 应用[J]. 机电工程技术,2020.49 (11):173- 175.

[18] 刘世雄, 曹成茂, 葛俊,等 . 热能循环式热风滚筒杀青机的设计 与仿真[J]. 农机化研究,2023.45(10):107- 114.

[19] 徐志远,周友行,李海超,等 . 考虑磁导率非线性的铁磁材料脉 冲涡流检测仿真研究[J]. 测试技术学报,2015.29(1):48-53.

[20] Le Dinh Vuong,Go Byeong Soo,Song Myung Geun. Development of a Capacitor Bank-Based Pulsed Power Supply Module for Electromagnetic Induction Coilguns[J]. IEEE Transactions onPlasma Science,2019.47(5).

[21] Wang Qiuqiang,Wang Liping,Song Xingen. Characteristic Anal ⁃ ysis of Irregular Workpiece Based on Electromagnetic Induction Heating Technology[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2022.2399(1).

[22] 吴金富,许雪峰 . 感应加热工件内电磁场计算及其有限元模 拟[J]. 浙江工业大学学报,2004(1):60-64.

[23] 杨世海,胡琛, 焦洋,等 . 基于正交试验的空心线圈偏心误差影 响因素敏感性分析[J]. 电力自动化设备,2018.38(8):211-217.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/ligonglunwen/64909.html