SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:为解决煤炭井下设备电压等级偏低和闪变两大故障,考虑将具有模块化多电平换流站的柔性直流输电(MMC-HVDC)系统直接应用于煤矿井下设备输电。介绍了换流站的基本物理构成,引入了PWM调制和均压方式的控制器,控制部分分为内环控制和外环控制,内环采用电流控制,外环采用电压控制,对控制参数进行了整定。通过Simulink开展稳态试验,证明该系统在井下运行时有良好的稳定性,可实现井下用电设备有功功率和无功功率的单独调节;若系统受到外部扰动时,可快速稳定直流电压;可将逆变站输出的电压幅值和相位保持在额定值。试验结果验证了井下柔性直流输电系统的实用性。

关键词:井下供电;直流输电;MMC-HVDC;整流站;逆变站

0引言

近年来,中国碳达峰、碳中和目标的提出,在国内国际社会引发关注,能源问题是电力系统发展中一直研究并期待有所突破的问题。众所周知,我国的能源分布与电力主要输出分布不统一,能源产出主要在我国西北部地区,而电力消耗主要在我国中东部地区,故我国一直坚持“西电东送”的战略方针。随着电网规模的日益扩大,交流电网输配电的缺陷和不足也日益明显,不可否认,交流输电在很多领域都存在着技术性攻坚问题。譬如,交流输电线路存在电容电流,会引起很大损耗;输送距离受限制,当交流电缆超过一定距离时,电缆全部负荷都被电容电流占用;电抗会随着交流电路的频率而变化,并引起电路电流与电压的相位变化;且交流电路容易发生故障传递,从而导致大面积停电事故等,因此直流输电技术再次活跃在大众视野。随着能源问题和环境问题的日益矛盾,新型可再生能源的使用成为当今讨论的主流问题,但由于受自然环境等因素影响,这些清洁能源具有地理分散,远离负荷中心等问题。无论从技术特点还是工程实践分析,柔性直流输电方式在可再生能源并网方面都将处于重要地位。近年来随着煤矿事业的突飞猛进,井下供电需求大、供电距离长、功率损耗多等问题越来越突出,故我们选择将直流输电技术应用到井下输电系统,这也可以更好地实现井下新能源可靠并网以及充分消纳[1-4]。

最初直流输电技术是以LCC(LineCommutatedConverter)为技术基础,故也被称作LCC-HVDC输电技术,但也因此使得晶闸管的开断非常依赖交流系统,极易发生换相失败等问题,故交流电网的稳定运行得不到保障;其次,LCC工作时需要大量无功补偿,且谐波含量多,较难实现潮流反转,这些都导致了LCC技术无法更广泛地应用在直流输电工作。VSC-HVDC名字的提出和首次运行都是在20世纪90年代,而在当时电力系统发展中,VSC-HVDC具有显著优势,首先,无换相失败的问题,交流侧故障引起的电压突降对柔性直流换流站的影响较小;其次,不需要无功补偿,谐波含量少,并且可以实现多端互联,建设直流高压电网。而对比2电平或者3电平VSC-HVDC,MMC-HVDC系统有着更广泛的发展前景[5-6]。

通过近几年的研究,发现柔性直流输电技术可以解决很多传统直流输电过程存在的问题,尤其是全控型电力电子器件的使用,打开了直流输电技术进阶发展的大门,实现四象限运行的换流器解决了直流输电过程中换向失败的问题,使直流输电技术向前迈进了一大步。而模块化多电平换流器更是其中的佼佼者,它的很多特性增加了电力界和研究人员对这种拓扑结构的兴趣,例如模块化的结构、无变压器运行能力、电流和电压方面易于扩展、冗余和容错运行成本低、可用性高、使用标准组件,以及输出波形的优良品质。这些特点也使得它成为换流器的首选拓扑结构。文献[7-10]综述了国内外柔性直流输电工程技术的前沿研究成果及最新发展,文献[11-17]简述了柔性直流输电操作和控制。

目前,我国已经开展并试运行模块化多电平换流器的柔性直流输电工程,有±320kV厦门双极柔性直流输电工程、张北四端柔性直流电网示范工程、杭州智能柔性直流配电网示范工程、贵州中压五端柔性直流配电示范工程等。这些项目工程的顺利开展和实施不仅推动了柔性直流输电技术的发展,也带动了其他相关领域的进步。

如今,大量大功率运输及采煤设备的应用,使得井下供电系统有功负荷增大,供电距离大幅度增加,供电系统有功损耗进一步增加。为确保井下工作装置顺利运转,减少电能消耗、提升电力效能和供电品质是当前亟待解决的重要问题[3-4]。本文在上述研究基础上,根据井下电力控制系统发展需求,提出了适用于煤矿井下设备输电的MMC-HVDC控制系统,讨论MMC-HVDC输电系统常用模型、参数以及调整算法,并开展了稳态试验,以验证所提MMC-HVDC系统可应用于井下大电量设备长距离输电,电压更稳定,且输电质量也得以保证。

1MMC-HVDC系统结构

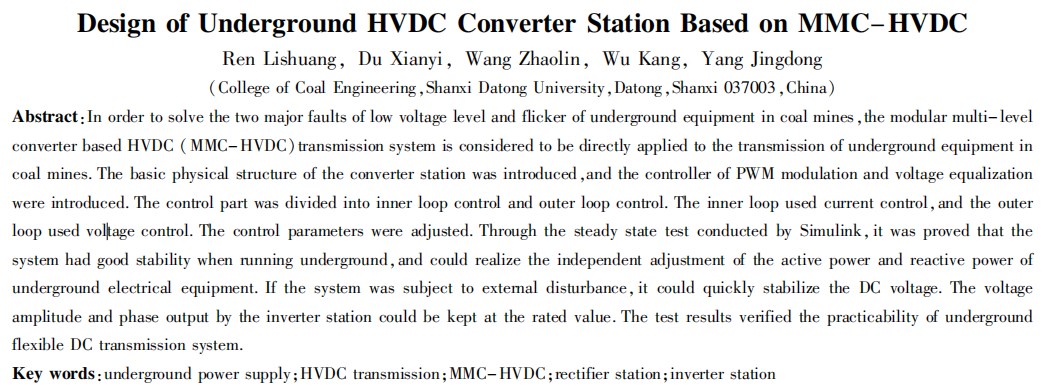

对交流系统而言,MMC可近似成一个受控电压源。图1所示为井下MMC-HVDC系统整体架构。

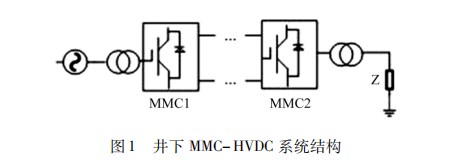

图2所示为典型半桥子模块型MMC(HBSM-MMC)拓扑结构示意图,如图所示,此结构共有6个桥臂,每个桥臂有N个SM子模块。由图中分割出来的SM子模块可以看出,半桥型结构SM由两个相同模块串联而成,此模块由1个IGBT和1个反并联二极管并联,再将电容器并在两个反并联二极管两端,通过开断两个IGBT,电容器两端电压值也随之变化。

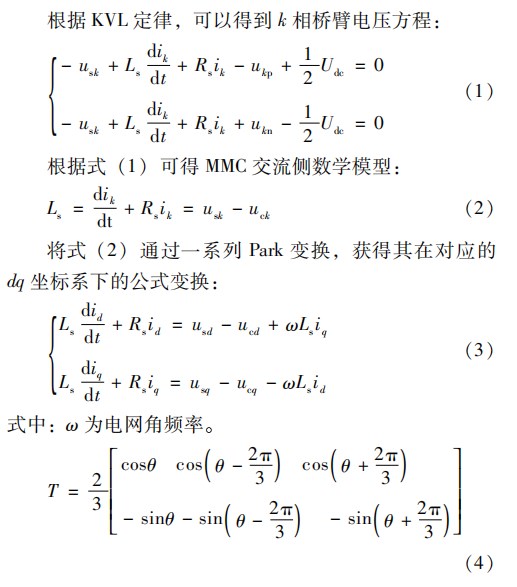

2MMC数学模型

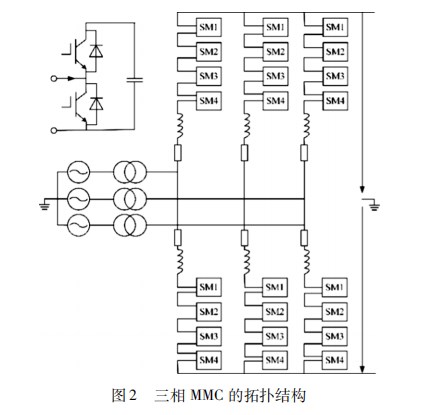

MMC简化后的等效模型如图3所示[5]。

式中:θ为电网电压相角。

3MMC参数设计

3.1SM电容参数

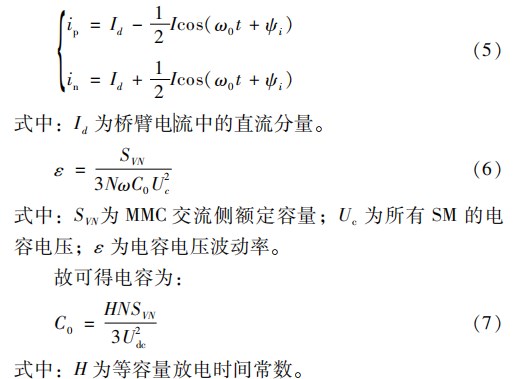

理想状态下,上、下桥臂的桥臂电流可以分别表示为:

3.2桥臂电抗器参数

4MMC控制器设计

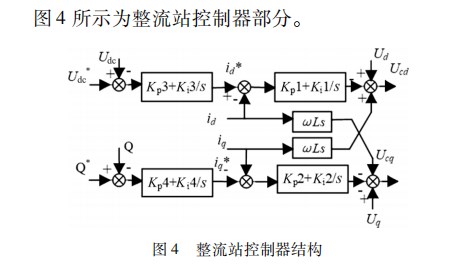

4.1整流站

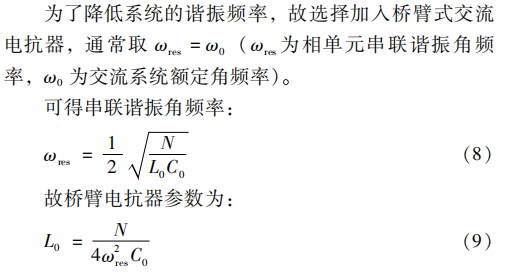

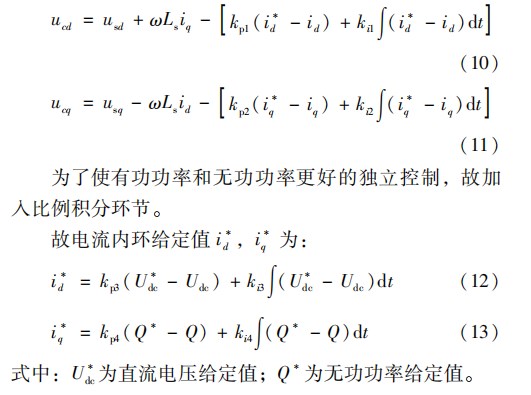

整流站采取双闭环控制架构,选择把PI调节器应用到电流内环,这时MMC的输入为:

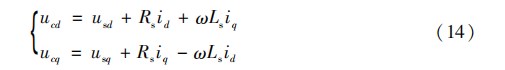

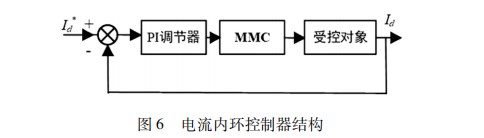

4.2逆变站

通过设计交流电压外环控制器,其输出为内环电流控制器的q轴参考分量。

由式(3)和图1,可以得出逆变站的数学模型:

4.3控制器参数

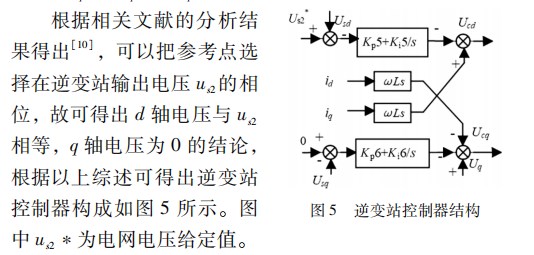

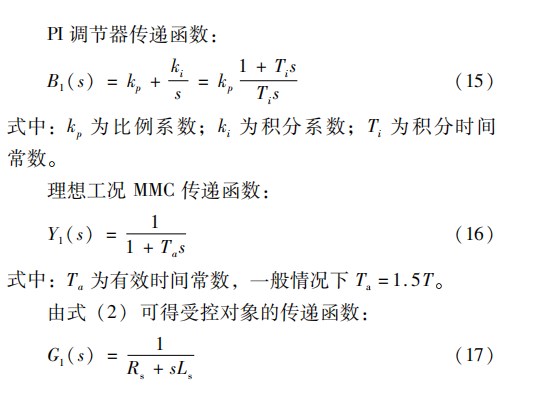

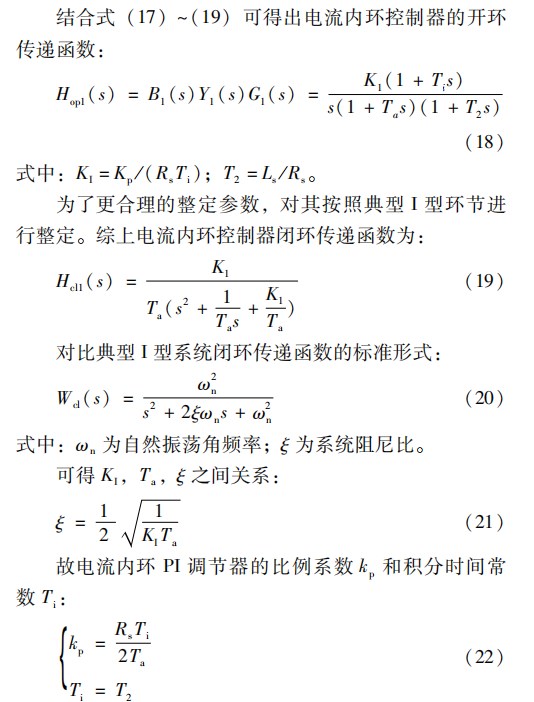

4.3.1电流内环控制器

根据相关文献研究[11],可得到电流内环控制器结构如图6所示(参考项选择d轴)。

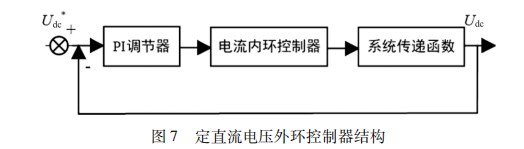

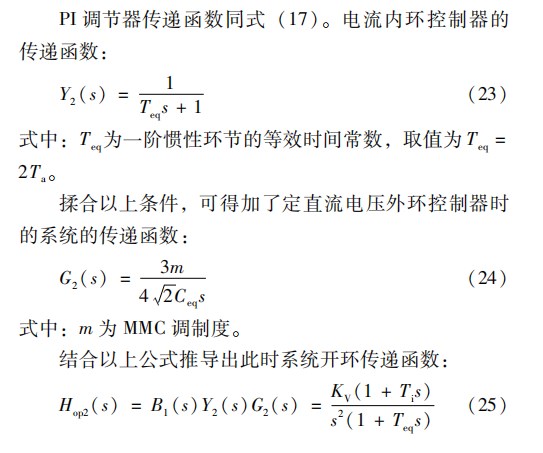

4.3.2定直流电压外环控制器

定直流电压外环控制器构成如图7所示。

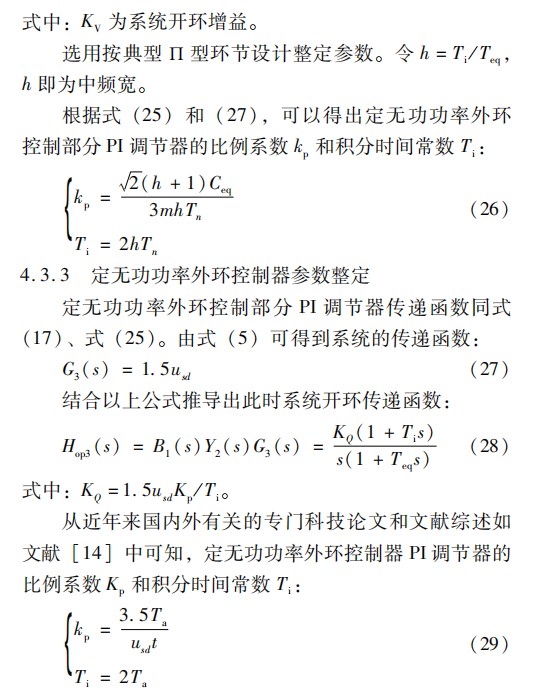

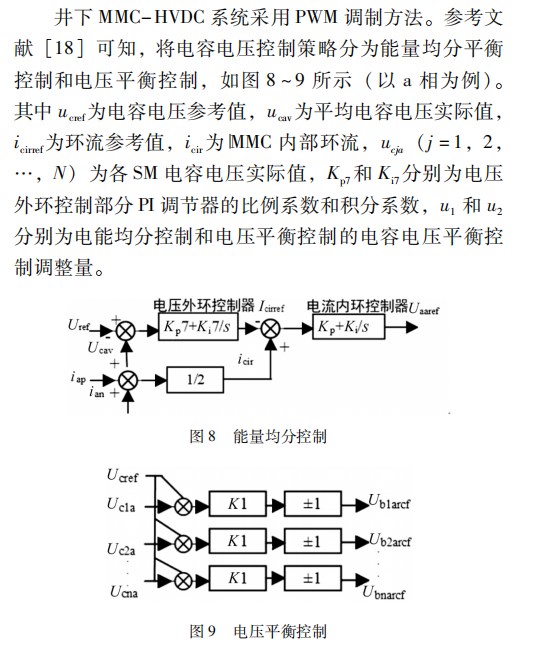

4.4MMC的调制和均压

5MMC-HVDC系统仿真实验

5.1系统稳态实验

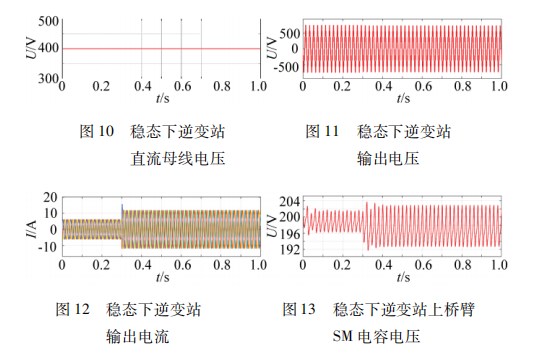

逆变站网侧相电压幅值参考值取8.16kV。系统直流母线电压分布如图10所示,逆变站输出电压和输出电流is2仿真波形如图11、图12所示。逆变站桥臂S电容电压波形如图13所示。

实验报告结论指出,井下MMC-HVDC智能控制系统保证电力系统在达到系统安全且稳定运行的工作要求的同时,还具备优异的响应速度。

5.2有功、无功负荷变化扰动实验

由仿真结果可知,在试验中,当系统正常工作至大约0.3s时,功率负荷均明显增加,直流母线电压也再次工作在其额定值。

6结束语

本文主要讨论了井下MMC-HVDC输电系统常用模型、参数以及调整算法,并对其进行了Simulink的仿真与模拟实验,得出了以下几点结论:(1)利用该输电系统设计可自动进行井下有功功率和无功功率的单独调节,提高了井下输电效率;(2)当系统突然受到外部扰动时,可快速稳定直流电压,大大提升了整个供电系统的稳定性;(3)井下MMC-HVDC系统可将逆变站产生的电压幅值和相位保持在额定值,保证了整个电力系统有功功率的输出。以上结论都表明,井下MMC-HVDC系统在稳态运行时具有良好的动态响应,但不可否认的是,MMC-HVDC系统依然存在一定直流故障问题待解决,下一步有必要研究直流故障最优解。

参考文献:

[1]吴文明,张生刚,王兵.浅谈煤矿供电系统存在的问题及解决方法[J].工矿自动化,2009(9):126-129.

[2]王升花.煤矿供电系统电能质量综合评价[J].工矿自动化,2017,43(2):86-89.

[3]汤广福,贺之渊,庞辉.柔性直流输电工程技术研究、应用及发展[J].电力系统自动化,2013,37(15):3-14.

[4]管敏渊,徐政.模块化多电平换流器型直流输电的建模与控制[J].电力系统自动化,2010,34(19):64-68.

[5]徐政,肖晃庆,张哲任.模块化多电平换流器主回路参数设计[J].高电压技术,2015,41(8):2514-2527.

[6]赵成勇,胡静,翟晓萌,等.模块化多电平换流器桥臂电抗器参数设计方法[J].电力系统自动化,2013,37(15):89-94.

[7]王卫安,桂卫华,马雅青,等.向无源网络供电的模块化多电平换流器型高压直流输电系统控制器设计[J].高电压技术,2012,38(3):751-761.

[8]管敏渊,徐政.MMC型柔性直流输电系统无源网络供电的直接电压控制[J].电力自动化设备,2012,32(12):1-5.

[9]陈海荣,徐政.向无源网络供电的VSC-HVDC系统的控制器设计[J].中国电机工程学报,2006(23):42-48.

[10]许可,鲜杏,程杰,等.基于模最优与对称最优的轻型直流PI参数整定[J].电力系统保护与控制,2016,44(2):122-127.

[11]陈伯时.电力拖动自动控制系统:运动控制系统[M].北京:机械工业出版社,2003.

[12]李向阳,刘应梅,王明东.供电无源网络的VSC-HVDC系统控制器及PI参数研究[J].电力建设,2016,37(7):71-77.

[13]杨晓楠,陈红坤,缪芸,等.一种VSC-HVDC控制系统的PI参数整定方法[J].现代电力,2015,32(4):68-73.

[14]杨浩,帅智康,沈征,等.MMC型HVDC-Light双闭环控制的参数设计方法[J].电力系统及其自动化学报,2017,29(2):77-83.

[15]周杨.基于模块化多电平换流技术的柔性直流输电系统研究[D].杭州:浙江大学,2013.

[16]徐政.柔性直流输电系统[M].北京:机械工业出版社,2013.

[17]赵昕,赵成勇,李广凯,等.采用载波移相技术的模块化多电平换流器电容电压平衡控制[J].中国电机工程学报,2011,31(21):48-55.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/ligonglunwen/59147.html