SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要 :摩擦材料的工作状态分为轻微磨损和严重磨损 。轻微磨损状态下摩擦副具有低且平稳的摩擦因数和磨损率, 可以保证机械 设备的安全工作条件; 严重磨损状态下摩擦副具有较高的摩擦因数和磨损率, 摩擦因数变动范围大, 摩擦副发生咬合甚至失效。 研究摩擦材料从轻微磨损向严重磨损的内在机理和影响因素对实际的工程应用具有现实的指导意义 。概括了近几十年来研究轻微 磨损向严重磨损转变的文献资料, 从温度 、滑动速度 、载荷 、对偶硬度等有关影响因素以及磨损机理转变图 、理论研究等方面进 行总结和评述以及分析, 研究结果表明, 尽管影响材料从轻微磨损向严重磨损转变的因素较多, 但主要因素是在材料摩擦过程中 只要强度达到相应温度下的极限就会发生从轻微磨损向严重磨损的转变。

关键词 :轻微磨损,严重磨损,转变机理,磨损机理转变图

Research Review on Transition Mechanism of Friction Materials from Mild Wear to Severe Wear

Jia Jinlong1. Chen Xiangkai2. Guo Xiaoru1. Chen Baiming1※, Hu Wei1. Zhang Zhenyu1

( 1. School of Materials and Engineering, Lanzhou Institute of Technology, Lanzhou 730050. China;

2. Gansu Electric Power Design Institute Co., Ltd., China Energy Construction Group, Lanzhou 730050. China)

Abstract: The working situation of friction materials can be divided into mild wear and severe wear categories . Under the mild wear situation,there are lower and stable friction coefficient and wear rates of friction couples; on the contrary, under severe wear situation, there are higher wear rates and unstable friction coefficients which have a large range of variation , and the friction couples would be failure because of seizure.Studying of influence factors and transition regime from mild wear to severe wear of friction materials has a realistic guiding significance to practical engineering application. The document literature about transition from mild wear to severe wear of friction materials in recent decades was generalized and reviewed from aspect of wear map and theoretical research, and influence factor of temperature, sliding velocity, load,hardness of friction pair, etc. The research shows that although there are more factors influencing the transition of material from mild wear to severe wear, the main factor is strength of material if which attain critical point for all factors working together .

Key words: mild wear; severe wear; transition mechanism; transition mechanisms of wear map

0 引言

在机械设备中, 为了实现制动 、离合 、停止等操作, 必须具备相应的具有摩擦功能的机构, 而这些机构中起 作用的部件称为摩擦副, 摩擦副的材料称为摩擦材料 。 最常见的摩擦副包括各种机动车辆的制动机构和离合机 构 。只有制动 、离合机构处在正常的工作状态, 才能保 证机械设备的正常安全的使用 。摩擦材料在与对偶的摩 擦接触过程中, 按照是否可以正常工作, 将其磨损状态 分为轻微磨损和严重磨损两类 。轻微磨损状态下, 摩擦 副的摩擦因数低且平稳 、磨损率小 、噪声低; 严重磨损 状态下, 摩擦因数高且变动幅度较大, 磨损率急剧升高, 其至少比轻微磨损状态高一个数量级, 摩擦副发生咬合 甚至失效 。因此, 摩擦副应尽量处在轻微磨损状态, 以 保证机器设备安全的工作 。为了避免摩擦副进入严重磨损状态, 研究者从磨损形貌 、磨屑 、摩擦参数以及温度 等方面进行了研究, 以揭示从轻微磨损向严重磨损转变 的外在条件和内在机理, 探索预测和防止发生严重磨损 的有效方法 。对摩擦材料从轻微磨损向严重磨损的转变 研究, 最初是从单一的因素开始, 经过近几十年的发展, 尽管已经深入到理论研究, 但没有统一的定论, 本文对 众多研究文献进行整体梳理与分析, 可以基本得出结论: 尽管影响转变的因素较多, 但材料的强度在所有因素的 共同作用下达到相应极限, 就会发生从轻微磨损向严重 磨损的转变。

1 轻微磨损与严重磨损的特点

在金属摩擦材料的磨损过程中, 随着磨损条件的变 化, 比如摩擦副之间的相对滑动速度 、载荷 、温度等, 磨损状态也会相应发生从轻微磨损向严重磨损的转变 。在轻微磨损状态下, 材料的磨损率及摩擦因数较低且平 稳; 而在严重磨损状态下, 材料的磨损率至少比轻微磨 损高一个数量级, 摩擦因数高且变动幅度较大, 材料发 生严重的迁移甚至失效 。因此, 工程应用中摩擦材料处 在轻微磨损状态下是设备正常工作的前提条件, 而要尽 可能地避免处于严重磨损状态 。轻微磨损和严重磨损的 概念由 Archard and Hirst[1]提出, 并随后被应用到其他的 金属摩擦材料 。J ZHANG 和 A T ALPAS[2]对 6061 Al 合金 的轻微和严重磨损磨损形貌特征结合 XRD 、EDS 检测结 果做了概括, 如表 1 所示, 其也适合作为其他合金的轻 微-严重磨损特征的参考 。S Q Wang 等[3]对 H21 钢从轻微 磨损转变为严重磨损的机理研究也得出了与表 1 中较为 相似的结论。

磨屑的尺寸随金属种类 、对偶以及摩擦参数不同而 有所区别, 但轻微磨损产生的磨屑尺寸远小于严重磨损 状态产生的磨屑尺寸 。除以上轻微磨损与严重磨损的区 别以外, 两者之间最显著的区别是轻微磨损在摩擦材料 表面形成了较高含量的氧化物, 包含氧化物的磨屑形成 致密的机械混合层减轻了摩擦副的直接接触, 从而降低 了磨损[4-7]; 而严重磨损过程形成氧化物的数量较少, 也 难以形成有效机械混合层, 摩擦副之间的金属直接接触 导致材料表面有严重的塑性变形产生。

2 轻微磨损向严重磨损转变的影响因素

2.1 温度的影响

Meng[8]研究温度对材料磨损转变机理的影响, 其通 过研究认为, 当材料表面温度达到一个临界值时就会发 生严重磨损—— 咬合, 并构建了温度作用下的材料发生 咬合的转变图 。Chen and Alpas[9]通过对 AZ91 材料的摩擦 性能进行研究后认为, 从轻微磨损向严重磨损的转变是 由材料表面的临界温度决定的, 由于摩擦产生的热量使 材料表面温度达到一个临界值的时候, 就出现了严重磨 损状态 。Liang 等[10]通过对 AZ31 合金的摩擦性能进行研 究后认为, 材料发生从轻微磨损向严重磨损的转变与材 料摩擦表面下的微观组织及机械性能的变化有关, 当摩擦表面下的微观组织由于摩擦热导致重结晶后, 从轻微 磨损向严重磨损转变的现象就开始产生了。

当材料的表面接触温度达到重结晶温度时就会发生 严重磨损 。Bowden 和 Tabor[11]给出了材料从轻微磨损向 严重磨损转变的具体温度范围为 0.4~0.5 倍的熔点温度。 J ZHANG 和 A T ALPAS[2]通过对 6061Al 铝合金从轻微磨 损向严重磨损转变的机理研究后得出了发生严重磨损的 具 体 温 度 为(395±10) K, 约 为 6061Al 熔 点(925 K ) 的 0.42 倍, 与 Bowden 和 Tabor 得出的结论具有较高的契合 度 。J ZHANG 和 A T ALPAS[2]研究并绘制了在不同磨损条 件 (载荷和滑动速度) 下材料表面温度对 6061Al 合金的 磨损机理转变图, 结论表明, 当材料表面温度超过 395 K 时开始从轻微磨损向严重磨损转变。

2.2 载荷、滑动速度的影响

除温度以外, 载荷和滑动速度是影响材料从轻微磨 损向严重磨损转变的重要参数 。两者对材料从轻微磨损 向严重磨损转变的影响的一般规律, 都是随着载荷或滑 动速度增大到一个临界值时轻微磨损转变为严重磨损。

J ZHANG 和 A T ALPAS[2]深入研究了载荷 、滑动速度 对 6061Al 铝合金从轻微磨损向严重磨损转变的影响, 研究结果表明, 在不同的滑动速度下, 当载荷达到一 个临界值时材料的磨损率急剧上升, 即发生了严重磨 损, 随着滑动速度的增加, 材料从轻微磨损向严重磨 损转变的临界载荷逐渐减小; 滑动速度对材料从轻微 磨损向严重磨损转变的影响较为特别, 随着滑动速度 的增加, 材料的磨损率逐渐降低到一个极小值后又逐 渐上升 。J ZHANG 和 A T ALPAS 认为, 开始是因为加 工硬化作用, 降低了材料的磨损率, 但随着滑动速度 的增加, 由于摩擦热的作用导致材料表面温度升高发 生软化抵消了加工硬化作用, 材料的磨损率进一步上 升, 如果达到临界载荷则发生从轻微磨损向严重磨损 的转变 。

钛合金一直被认为具有较差的抗磨损性能, 但 X X Li 等[12]的研究却有了令人较为感兴趣的现象 。他们对 TC4 和 TC11 合金在室温下以及 0.75~4 m/s 的滑动速度范 围内进行摩擦磨损实验, 结果表明, 随着载荷的增加, 只有在 2.68 m/s 的滑动速度下, 钛合金发生了明显的从 轻微磨损向严重磨损的转变; 但如果先进行在 4 m/s 的滑 动速度下的摩擦磨损, 然后滑动速度转变为 2.68 m/s, 则没有严重磨损现象 。通过进一步研究分析, 本文认为, 发生严重磨损, 主要是形成的氧化物保护层被破坏导致, 而先进行在 4 m/s 滑动速度下的摩擦实验, 则由于已形成 的氧化物保护层, 再转变为 2.68 m/s 的滑动速度时则不 会发生严重磨损 。这个研究对钛合金一直被认为具有较 差的抗磨损性能的认识具有了一定程度的改变, 而氧化物保护层对提高钛基材料的抗磨损性能的作用也进一步 得到新的认识。

2.3 对偶的硬度影响

对偶材料的硬度一般研究者很少关注, 但其对材料 从轻微磨损向严重磨损的转变的影响却不容忽视 。C C Viáfara 和 A Sinatora[13]关于摩擦副硬度对钢的磨损机理转 变研究结论表明, 当盘 (工具钢) 的硬度在摩擦过程中 减小的时候, 就会发生具有较低硬度的销 (低合金钢) 从轻微磨损向严重磨损的转变; 当摩擦副的硬度均提高 的时候, 主要呈现轻微磨损状态 。Qiuyang Zhang 等[14]研 究了 Ti-6.5Al-3.5Mo- 1.5Zr-0.3Si 合金 ( 37 HRC ) 分别与 具有不同硬度的 AISI52100 钢 (30 和 60 HRC)对偶的摩擦 磨损实验, 结果表明, 在与具有较低硬度 ( 30 HRC) 的 对偶进行摩擦实验的情况下, 在 2 m/s 的滑动速度下由载 荷引起的从轻微磨损向严重磨损转变的临界值为 40 N; 而与具有较高硬度 ( 60 HRC ) 的对偶在 4 m/s 的滑动速 度下, 其发生转变的临界值为 50 N。

C C Viáfara 和 A Sinatora[15]对 低 合 金 钢 ( AISI4140) 材料 ( 433.5HV) 与具有不同硬度的工具钢 ( AISIH13) (硬度分别为 460HV 和 525HV) 进行了摩擦磨损实验, 以 研究对偶硬度对材料从轻微磨损向严重磨损转变机理的 影响 。研究结果显示, 在相同的摩擦速度和载荷情况下, 尽管较软的对偶硬度只比较硬的降低了 15%, 但其发生 了从轻微磨损向严重磨损的转变, 严重磨损下的磨损率 比轻微磨损高两个数量级 。经过对比摩擦实验前后材料 的硬度发现, 与较软对偶摩擦的材料, 在摩擦实验后其 硬度高于对偶材料 。经过分析认为, 尽管在实验前对偶 材料的硬度均高于实验材料, 但经过摩擦过程中的加工 硬化, 材料的硬度高于较软对偶材料但低于较硬对偶材 料, 与较硬对偶材料的摩擦过程中, 材料只发生弹性变 形; 而与较软对偶材料的摩擦过程中材料发生塑性变形, 氧化物被大量摩擦脱落, 因此难以形成氧化物保护层, 导致发生从轻微磨损向严重磨损的转变 。这篇研究考虑 了在摩擦磨损过程中摩擦副的硬度的动态变化以及加工 硬化作用, 而不仅仅只考虑摩擦前的摩擦副相对硬度, 为研究从轻微磨损向严重磨损的转变提供了较为全面的 研究考量。

2.4 磨屑的影响

在摩擦磨损过程中, 在摩擦副之间产生的磨屑对轻 微磨损与严重磨损之间的转变至关重要 。为了研究磨屑 对轻微磨损与严重磨损 (磨合阶段) 的影响, Hirotaka Kato[16]在摩擦实验开始时向摩擦副之间添加 Fe2O3 颗粒, 其使用特殊设计的摩擦副—销对盘, 销在盘的凹槽中绕 盘的中心旋转, 开设的凹槽可以避免添加的 Fe2O3 颗粒流 失 。研究结果表明, 添加粒径小于 0.5µm 的 Fe2O3 颗粒缩短了磨合 (严重磨损) 期, 材料在较短的时间内很快进 入轻微磨损状态 。添加的细小 Fe2O3 颗粒在摩擦副之间形 成了致密的保护层, 避免了摩擦副的直接接触, 有效地 降低了磨损。

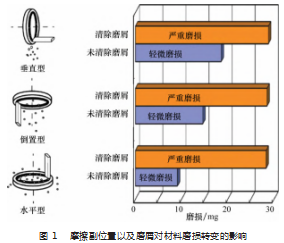

Ken'ichi Hiratsuka 和 Ken'ichi Muramoto[17] 的 研 究 揭 示了磨屑对材料从轻微磨损与严重磨损之间转变关系的 影响 。其设计的销对盘摩擦磨损试验机的摩擦副可以改 变空间相对位置: 水平 、倒置以及垂直 3 个方向, 并且 可以根据需要在摩擦过程中清除磨屑 。实验结果表明, 清除磨屑的摩擦实验均发生了严重磨损, 未清除磨屑的 实验均为轻微磨损; 而未清除磨屑摩擦副处于水平位置 时由于磨屑不易脱离摩擦副而磨损量最小, 如图 1 所示。

3 磨损转变图以及预测严重磨损理论研究

为了研究摩擦材料不同磨损状态之间的转变以及与 影响因素之间的关系, 研究者们绘制了磨损转变图 。这 些磨损转变图通过绘制载荷 、滑动速度 、温度等影响因 素与磨损状态之间的转变关系, 清晰地标出不同磨损状 态的转变界线, 为研究材料磨损状态与影响因素之间的 关系提供了一种较为清晰的手段 。一些研究者[18-20]建立 的镁基材料的磨损机理转变图在轻微磨损和严重磨损之 间给出了明确的分界线。

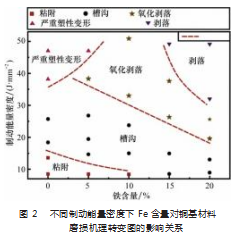

不同于其他研究者绘出的磨损转变图, Haibin Zhou 等[21]绘制了 Fe 的含量对铜基摩擦材料在不同制动能量密 度下的磨损状态转变图, 如图 2 所示 。可以看出随着铁 含量的变化, 在不同能量密度下铜基材料磨损状态之间 的转变关系, 为优化铜基材料中 Fe 的含量提供了依据。 从图中可以看出, Fe 含量在 10%~15% 之间时, 铜基材 料在不同制动能量密度下处在轻微磨损状态范围之内, 其磨损机理表现为氧化 、剥落 、槽沟 、粘着磨损。

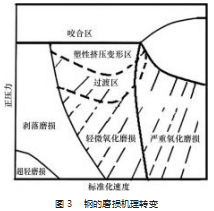

S Q Wang 等[22]绘制了 45 钢 、4Cr5MoSiV1 钢 、3Cr13 钢以及 3Cr3Mo2V 钢在 400 ℃的磨损机理转变图 。不同于其他研究者绘制的转变图形, S Q Wang 等绘制的图形根 据不同磨损状态之间的磨损形貌, 对转变区域之间的材 料磨损形貌变化进一步细分, 根据材料塑性变形程度添 加了不同状态之间的过渡区域, 如图 3 所示, 随着摩擦 参数如载荷 、滑动速度等的增加, 从轻微氧化磨损区向 转变区域过渡, 直到塑性挤压变形区, 最后进入到严重 磨损区—— 咬合区 。材料磨损状态的转变, 确实应该具 有过渡区域, S Q Wang 等绘制的磨损机理转变图更符合 实际转变情形 。J ZHANG 和 A T ALPAS[2]绘制了较为全面 的滑动速度 、载荷 、滑动距离 、温度对 6061 Al 合金从轻 微磨损向严重磨损转变的关系图, 其在轻微和严重磨损 区间也具有过渡区域。尽管磨损机理转变图对预估摩擦副可以安全工作的 参数范围比较有效, 也可以作为选择抗磨损材料以及适 合的对偶起一定的指导作用, 但其对工程应用来说, 从 轻微磨损到严重磨损的之间的载荷以及滑动速度范围才 是最重要的 。但绘制磨损机理转变图面临实验工作周期 长 、实验数量多 、测量设备庞杂以及成本较高等问题 。 所以一些研究工作者开始对材料从轻微磨损向严重磨损 转变的机理开展了预测方面的研究。

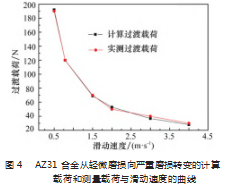

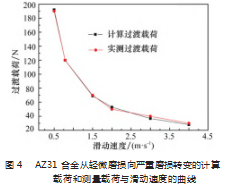

C Liang 等[23]通过镁基合金的摩擦副表面接触临界温 度准则, 即临界表面动态重结晶 ( DRX ) 温度, 推导出 了在不同滑动速度下从轻微磨损向严重磨损转变的临界 载荷:

FT = ( 1 )

式中: FT 为临界转变载荷; TDRX 为材料表面层的动态重 结晶开始温度; T0 为散热流 (散热器) 温度 (通常取 25 ℃); CDRX 为与实验设备以及材料重结晶临界状态性能 有关的常数; µ 为摩擦因数; v 为滑动速度。

这个推导的临界载荷经过实验验证, 与实际测量的 材料的转变载荷基本上一致, 如图 4 所示 。这个对镁基 材料的临界转变载荷预测公式, 是对金属材料从轻微磨 损向严重磨损转变研究的有益探索, 开辟了单纯从实验 数据绘制图形向材料内部机理研究的新思路。Michael Pusterhofer 和 Florian Grün[24]两位研究者利用 计算实验交互法, 通过销-盘摩擦实验机获得的实验磨 损数据计算其工作寿命, 并将结果应用到实际的径向轴 承上预测其工作性能 (销— 盘摩擦副与径向轴承的轴和 轴瓦摩擦副的材料相同)。 两位研究者判断摩擦副开始出 现严重磨损的依据就是发生了轻微磨损向严重磨损的转 变或咬合 。两位研究者的工作还有待改进, 但其研究方 法对机械设备的设计提供支持以及对优化改进摩擦副及 其工作特性具有理论意义 。Yuan-bo WANG 等[25]综合研 究了 Mg−10Gd−1.5Y−0.4Zr 合金在 20~200 ℃范围内从轻 微磨损向严重磨损转变的影响因素, 结果表明, 尽管轻 微磨损向严重磨损转变受到内部动态重结晶 ( DRX)以及 外部参数 (温度 、载荷 、滑动速度) 的影响, 但在载荷 恒定 ( 20~50 N)的情况下, 材料从轻微磨损向严重磨损 转变存在一个临界温度 ( 185~200 ℃), 超过临界温度后 其磨损率急剧上升 。Yuan-bo WANG 等的研究也从一个 侧面说明, 材料从轻微磨损向严重磨损转变的影响因素 较多, 但只要在相应温度下载荷超过了材料的强度临界 值, 就会发生从轻微磨损向严重磨损的转变。

Ken'ichi Hiratsuka 、Ryohei Mariko 和 Takaaki Tsutsu⁃ mi 利用特殊设计的摩擦实验机对石墨与铸铁之间的摩擦 情况, 从滑动速度 、摩擦副周期性接触相对滑动 (或非 摩擦时间)、 空气湿度 3 个方面对石墨从轻微磨损—严重 磨损之间的转变机理进行了研究[26] 。在研究过程中, 为 了确定单一主参数的影响, 保证其他参数的恒定 。其使 用的摩擦实验机, 摩擦副为石墨环和铸铁环之间的相对 接触滑动, 摩擦副处在一个密闭的空间中, 其内的湿度 可以调节; 为了排除摩擦产生的热量引起温度的变化的 影响, 摩擦副之间的相对接触摩擦可以在滑动一定时间 后停止接触, 并在相应时间后重新接触开始相对滑动, 也就是摩擦副周期性接触相对滑动 (或非摩擦时间)。 研 究结果表明, 在最低的空气湿度 ( 0.8% RH) 和最短的 非摩擦时间 ( 0. 1 s), 材料处于严重磨损状态; 当空气湿 度和非摩擦时间增加超过临界值时, 磨损状态从严重转 变为轻微; 当非摩擦时间和空气湿度增加时, 磨损状态 之间转变所需的滑动周期逐渐降低 。此研究中的非摩擦 时间和滑动速度对磨损状态转变的影响与文献[2]和[12] 中的结论基本相似, 但空气湿度对材料磨损状态的转变 较为新颖, 作者认为, 当空气湿度增加时, 由于物理化 学吸附, 水分及其产生的气体均可以起到润滑作用, 从 而减轻磨损导致磨损发生从严重向轻微状态的转变 。从 Ken'ichi Hiratsuka 等的研究来看, 材料磨损状态的转变 的影响因素较多, 而空气湿度的影响往往被忽略, 对材 料磨损状态的影响因素研究还需进一步深入 。H Al-Ma⁃ liki 等[27]利用双盘摩擦实验机进行火车轮和铁轨材料的大 量摩擦实验数据, 利用所得的实验数据拟合结果建立一 套公式预测不同实验接触条件下给定材料的轻微和严重 磨损率 。Al-Maliki 等的研究虽然有待深入, 但其从实验 数据中建立模型用于实际材料的严重和轻微磨损预测思 路对理论研究具有重要意义。

Jian An, Zhijia Yu, Hongfei Duan 等[28]对 Ti-6Al-4V 合 金在不同的速度范围 ( 0.2 m/s, 0.8 m/s, 2.0 m/s) 和载 荷范围内 ( 10~240 N) 从轻微磨损向严重磨损的转变条 件和机理进行了研究, 研究结果表明了钛合金的转变机 理尽管与速度和载荷有关系, 但其转变主要是在外部参 数的作用下的材料内部结构如动态结晶 、表面塑性变形、 表面氧化以及氧化物的性质等综合作用的结果, 其研究 分析表明钛合金摩擦机理转变的复杂特点 。Y B Wang, Liang Li 和 J An[29]研究了 Mg- 10. 1Gd- 1.4Y-0.4Zr 合金从 轻微磨损向严重磨损转变的机理, 并利用理论推导计算 了合金在 0.5~4.0 m/s 的范围内从轻微磨损向严重磨损转 变的载荷, 结果与实际转变的载荷基本吻合, 其也通过 研究合金摩擦表面下的组织结构与合金发生磨损机理转 变的外在载荷和滑动速度之间的关系, 说明合金发生从 轻微磨损向严重磨损转变的主要原因是在各种因素的综合 作 用 下 材 料 的 温 度 达 到 了 重 结 晶 温 度 导 致 的 。 WeiSun 、XihuaXuan 、LiangLi 等[30]利用实验数据和理论 计算研究了 Mg97Zn1Y2 镁合金从轻微磨损向严重磨损转 变的机理, 通过计算不同滑动速度下从轻微磨损向严重 磨损转变的临界载荷, 其与实际的转变载荷较为相符。

4 结束语

摩擦材料从轻微磨损向严重磨损转变的机理一直是 研究的热点, 通过研究其转变的内在机理并应用到工程 实际中对提高摩擦副的寿命和机器设备的安全运行具有 现实意义 。对关于从轻微磨损向严重磨损转变的机理的 文献进行回顾, 对研究特点总结如下。

( 1 ) 包含氧化物的磨屑形成的致密机械混合层是摩 擦副处于轻微磨损的重要特征, 严重磨损状态下不存在 高含量的氧化物磨屑以及其形成的机械混合层。

( 2 ) 摩擦参数如速度 、载荷 、对偶硬度等综合作用下, 材料温度达到临界值——约为 0.4~0.5 倍材料熔点, 材料将发生严重磨损。

( 3 ) 磨损机理转变图有利于有限数量的摩擦材料的 参数范围选择或选材, 开展从轻微磨损向严重磨损转变 的理论综合研究以寻求适合大多数材料磨损状态转变的 内在机理具有工程实际意义。

参考文献:

[1] Archard J F, Hirst W. The wear of metals under unlubricated con ⁃ ditions[J]. Proc.R.Soc.Lond.Ser., 1956 (A236):397-410.

[2] J ZHANG, A T ALPAS. Transition between mild and severe wear in aluminum alloys[J]. Acta mater, 1997. 45(2):513-528.

[3] S Q Wang, M X Wei, F Wang. Transition of Mild Wear to Severe Wear in Oxidative Wear of H21 Steel[J]. Tribol Lett, 2008(32): 67-72.

[4] I I Garbar. Gradation of oxidational wear of metals[J]. Tribology International, 2002(35):749-755.

[5] J P Tu, X H Jie, Z Y Mao. The effect of temperature on the unlubri ⁃ cated sliding wear of 5CrNiMo steel against 40MnB steel in the range of 400~600℃[J]. Tribo International, 1998(31):347-353.

[6] D Rai, B Singh, J Singh. Characterisation of wear behavior of dif⁃ ferent microstructures in Ni-Cr-Mo-V steel[J]. Wear, 2007(263): 821-829.

[7] Etsuo Marui, Norihiko Hasegawa, Hiroki Endo. Research on the wear characteristics of hypereutectoid steel[J]. Wear, 1997(205): 186- 199.

[8] V V Meng. Friction and Wear in Machinery[J]. ASME, 1960. 202 (14).

[9] Chen H, Alpas, A T. Sliding wear map for the magnesium alloy Mg-9Al-0.9Zn (AZ91)[J]. Wear, 2000(246):106- 116.

[10] Liang C, Li C, Lv X X. Correlation between friction-induced mi ⁃ crostructural evolution, strain hardening in subsurface and tribo ⁃ logical properties of AZ31 magnesium alloy[J]. Wear, 2014 (312): 29-39.

[11] F P Bowden, D Tabor. The Friction and Lubrication of Solids, Part II[M]. Oxford University Press, London, 1964.

[12] X X Li, Q Y Zhang, Y Zhou. Mild and severe wear of Titanium alloys[J]. Tribol Lett, 2016.61(2):14.

[13] C C Viáfara, A Sinatora. The effect of hardness of bodies on the wear regime transition in the unlubricated sliding wear of steels [C]//Brazilian Conference on Tribology, 2010:138- 150.

[14] Qiuyang Zhang, Xiaodong Guo, Man Zhang. Severe-to-Mild wear transition of Ti-6.5Al-3.5Mo- 1.5Zr-0.3Si alloy accelerat⁃ ed by Fe-rich oxide tribo-layers[J]. Tribology Letters, 2019 (67):17.

[15] C C Viáfara, A Sinatora. Influence of hardness of the harder body on wear regime transition in a sliding pair of steels[J]. Wear, 2009(267):425-432.

[16] Hirotaka Kato. Severe-mild wear transition by supply of oxide particles on sliding surface[J]. Wear, 2003(255):426-429.

[17] Ken'ichi Hiratsuka, Ken'ichi Muramoto. Role of wear particles in severe-mild wear transition[J]. Wear, 2005(259):467-476.

[18] S A Selvan, S Ramanthan. Dry Sliding Wear Behavior of Hot Ex⁃ truded E41A Magnesium Alloy[J]. Mater. Sci. Eng. A, 2010 (527):1815- 1820.

[19] S A Selvan, S Ramanthan. Dry Sliding Wear Behavior of As- Cast ZE41A Magnesium Alloy[J]. Mater. Des., 2010(31): 1930- 1936.

[20] H Chen, A T Alpas. Sliding Wear Map for the Magnesium Alloy Mg-9Al-0.9Zn (AZ91) [J]. Wear, 2000(246):106- 116.

[21] Haibin Zhou, Pingping Yao , Yelong Xiao, et al. Friction and wear maps of copper metal matrix composites with difffferent iron volume content[J]. Tribology International, 2019(132):199-210.

[22] S Q Wang, L Wang, Y T Zhao. Mild-to-severe wear transition and transition region of oxidative wear in steels[J]. Wear, 2013 (306):311-320

[23] C Liang, Y B Wang, M L Yin. A novel method of evaluating the mild to severe wear transition loads for magnesium alloys[J]. JMEPEG, 2015(24):1406- 1416.

[24] Michael Pusterhofer, Florian Grün. On an experimental-compu ⁃ tational approach for localised durability assessment of sliding contacts[J].Wear, 2021(486-487): 204068.

[25] Yuan bo WANG, Wei ZHAO, Liang LI. Relation of normal load with test temperature at mild−severe wear transition state for Mg − Gd −Y − Zr alloy[J]. Trans. Nonferrous Met. Soc. China, 2021 (31):2986−2998.

[26] Ken'ichi Hiratsuka, Ryohei Mariko, Takaaki Tsutsumi. Effects of sliding speed, periodic pauses, and atmospheric moisture con⁃ tent on the wear of graphite against cast iron[J]. Wear, 2019 (424-425): 255-260.

[27] H Al Maliki, A Meierhofer, G Trummer. A new approach for modelling mild and severe wear in wheel-rail contacts[J]. Wear, 2021(476):203761.

[28] Jian An, Zhijia Yu, Hongfei Duan. Mild wear and severe wear behavior of Ti-6Al-4V alloy at low, intermediate and high slid⁃ ing speeds[J]. Surf. Topogr.: Metrol. Prop., 2021(9):035047.

[29] Y B Wang, Liang Li, J An. Dry wear behavior and mild-to-se ⁃ vere wear transition in an Mg-Gd-YZr alloy[J]. Surf. Topogr. Metrol. Prop., 2021(9):025032.

[30] Wei Sun, Xihua Xuan, Liang Li. Tribological behavior and the mild-severe wear transition of Mg97Zn1Y2 alloy with a LPSO structure phase[J]. Materials, 2018(11):505-525.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/ligonglunwen/57043.html