SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要 :针对传统被动均衡方案的均衡电流小从而导致无法消除电动车使用过程中产生的单体电池电量差异的缺陷, 描述的均衡方 案利用了泊车状态下的时间进行均衡操作, 从而大幅提高了电池管理系统的均衡能力 。方案的系统架构设计上采用分布式控制结 构, 使均衡模块在泊车状态下能够独立地以低功耗模式工作 。软件控制策略上采用了多种安全冗余措施, 如均衡剩余时间约束、 最低电压约束 、均衡区温度约束等, 保证系统安全可靠运行 。最后, 对该方案的均衡能力进行了计算并进行了两辆电动车的对比 实验 。 实验结果显示, 搭载传统被动均衡系统的电动车辆在一个月的时间内只均衡了 1.6%的电量, 而实际中出现 8%以上的电量 差异都是正常现象 。所设计的均衡系统的车辆, 初始电量差异同样为 8%, 经过 22天的均衡后该参数达到了2%, 从而达到均衡预 期目标, 停止均衡 。 由此可见, 所设计的均衡方案对比传统被动均衡方案在均衡能力上有了大幅提升, 满足电动车辆使用要求 。

关键词:电动汽车; 动力电池; 电池管理系统; 泊车状态下的电池均衡

Battery Balancing Scheme of Electric Vehicle in Parking State

Liu Mulin, Bu Fantao, Lin Hui, Sun Yang

( Neusoft Ruichi Automotive Technology (Shenyang) Co., Ltd., Shenyang 110000, China)

Abstract: In view of the defect that the small balancing current of the traditional passive balancing scheme can not eliminate the power difference of single battery in the use of electric vehicles, the balancing scheme described used the time in the parking state for balancing operation, so as to greatly improve the balancing ability of the battery management system . The system architecture of the scheme adopted distributed control structure, so that the balancing module could work independently in low-power mode in parking state . A variety of safety redundancy measures were adopted in the software control strategy, such as equilibrium residual time constraint, minimum voltage constraint, equilibrium zone temperature constraint and so on, to ensure the safe and reliable operation of the system . Finally, the equilibrium capacity of the scheme was calculated, and the comparative experiment of two electric vehicles was carried out . The experimental results show that the electric vehicle equipped with the traditional passive balancing system balances only 1.6% of the power in a month, while in practice, more than 8% of the power difference is normal. For vehicles equipped with the balancing system, the initial power difference is also 8%. After 22 days of balancing, the parameter reaches 2%, so as to achieve the expected goal of balancing and stop balancing . It can be seen that the balancing scheme designed has greatly improved the ebalancing ability compared with the traditional passive balancing scheme , and meets the requirements of electric vehicles.

Key words: electric vehicle; power battery; battery management system; battery balancing in parking

0 引言

随着国内及国际上电动汽车产业的快速发展,如何提高动力电池的使用效率、延长动力电池组的使用寿命成为一个关键的问题[1]。而动力电池在使用的过程中会出现单体电量不一致的现象,进而降低了整个电池组的可用容量和动力性,同时也缩短了动力电池组使用寿命[2]。传统的方法是采用被动均衡方案解决这一问题。但是传统的被动均衡方案由于均衡的电流非常小,往往不能够消除动力电池在使用中产生的单体电量不一致的问题[3]。如果采用主动均衡方案的话,由于主动均衡的电流较大,所有可以在短时间内消除单体电池的电量差异。但是同时使用主动均衡又引入了另外一些问题,比如均衡系统复杂、安全性与可靠性无法保证、增加系统成本等问题。本文旨在介绍一种电动车泊车状态下的电池均衡方案[4]。本方案仍然采用被动均衡作为基础,这样就保证了整个系统的安全可靠性,同时制造成本没有明显提升。针对被动均衡电流小的问题,本方案采用了延迟均衡时间的方法,在一定时间内能够均衡更多的电量[5]。本方案采用分布式的信号采集系统,在泊车状态下主控制单元进入休眠状态从而减少耗电,信号采集及均衡控制单元全天候工作,在泊车状态下也能以低功耗状态以预设的控制逻辑和参数进行工作[6]。预期达到的效果是在动力电池一致性较差的车辆上配备本系统,电动车辆经过一个月的常规使用后电池的一致性差异能够达到新车出厂的检验标准。

1 研究意义

电动汽车的动力电池组一般由多节单体电池串联组成。由于单体电池间性能存在差异,同时由于电池系统设计问题,不同单体电池的使用温度等条件也存在差异性,这些因素都造成了电动车在使用一段时间后会出现单体电池间的电量差异的情况[7]。根据木桶原理,整个电池组的电量由最低的单体电池的电量决定[8]。因此对于动力电池组的均衡功能至关重要,它可以提高电池组的实际可用电量,提高动力电池组的功率型,延长动力电池组的使用寿命。

对于动力电池组的均衡方案,按电量耗散类型可以分为主动均衡和被动均衡两种[9]。主动均衡的基本原理是对电量低的单体电池进行充电[10]。硬件结构上一般利用一些储能器件如电感、电容、变压器等,将整个电池组的电量搬运到低电量的单体电池上。它的优势是能量利用效率高,均衡能力强[11]。但是也存在明显的劣势:结构复杂,系统的可靠性降低;占用空间较大,对于小型乘用车不利于安装布置;成本非常高。被动均衡的基本原理是对电量高的单体电池进行放电,从而是所有单体电池的电量达到相对一致的程度[12]。电路结构上也非常简单,就是在每个单体电池上并联一个耗散电阻和开关。它的优势是结构简单、系统可靠性高;占用空间小,易于安装布置;制造成本低。同时也存在一个非常明显的缺点,均衡电流非常小,均衡能力有限。

虽然被动均衡的电流小,但不代表均衡的电量就一定小。根据电量计算公式Q=I×T(Q为电量;I为电流;T为时间),如果想得到更多的电量,除了提高电流之外,还有一个途径是延长时间。传统的均衡系统由于使用车载12V铅酸电池的电量,同时系统的功耗较大,因此只能在车辆上电的状态下(车辆行驶或充电的过程)才能进行均衡。因此可利用的时间非常有限。而实际在车辆使用过程中,行驶和充电只占很少的时间,大部分时间车辆处于停泊状态。如果能在车辆停泊的时间里进行均衡,那么会大大提高被动均衡系统的均衡电量。本文接下来就要详细说明一种在停泊状态下可进行均衡功能的系统。

2 电池均衡系统架构

图1所示为支持泊车状态下工作的电池均衡系统架构。其中包含两个关键的控制单元,即BIC和BMU,对它们的功能描述如下。

(1)BIC:电池信息采集单元。本系统中包含3个BIC,如图中所示的BIC1、BIC2、BIC3。它们的主要功能是采集动力电池组中串联单体电池的电压、电池温度,对单体电池均衡进行,对电路板上的均衡区温度进行控制。供电电源是动力电池组。该控制单元使用的核心芯片为NXP33775。

(2)BMU:电池管理单元。主要进行单体电池剩余电量的计算,均衡剩余时间的计算,其他均衡相关参数的计算。BIC和BMU之间的通信采用菊花链通信方式,同时该通信方式也具有唤醒的功能。

图1 支持泊车状态下工作的电池均衡系统架构

泊车状态下的均衡是依靠BIC电路板上的芯片 (NXP3375)中的固有程序自动运行的。但是BIC在泊车状态下均衡的控制参数都是在BMU工作的时候进行计算并发送给BIC的。因此整个均衡控制策略分为行车/充电状态和泊车状态两个部分。下面就分别对这两个部分的控制逻辑进行详细说明。

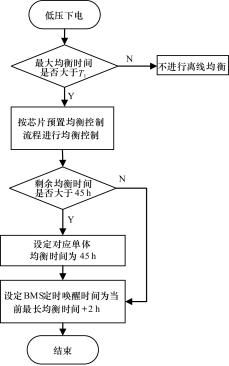

在行车或充电状态下,均衡控制流程如下:车辆上电后,BIC首先要采集电池的温度、电压等信息并通过菊花链通信发送给BMU。然后BMU要进行一系列的计算得出每个单体电池的均衡剩余时间。接着就是对单体电池进行均衡并计时,如果均衡期间有严重等级的故障 (如单体电压过低、温度过高等)则停止均衡,均衡时间到之后推出均衡。当接收到车辆发送来的下电请求信号后,BMU将均衡控制参数(包括均衡剩余时间,温度控制阈值,单体电压截止阀值等)通过菊花链通信发送给BIC。最后BMU进入休眠状态。具体流程如图2所示。

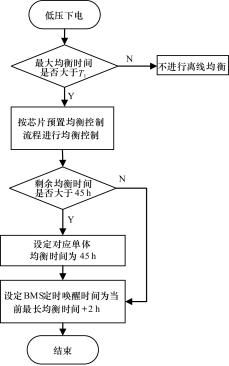

在泊车状态下,均衡控制流程:低压下电后首先判断剩余的均衡时间是否大于T1(根据电池及均衡系统的参数设定),其意义是如果在短时间内可完成均衡那就不用开启泊车均衡功能,只在行车或充电状态下均衡即可。然后BIC就按照预置的控制策略进行均衡控制。具体流程如图3所示。对于预置的均衡策略及参数的说明如下。

(1)基于时间的泊车均衡方式。单体电池均衡过程中进行计时,该时间由BMU计算并发送给BIC,计时时间到达后则关闭该单体电池的均衡。

(2)低电压停止均衡。均衡的过程中,当有任意单体电压达到最低电压时,停止所有单体电池的均衡。

图2 行车或充电状态下的均衡控制流程

图3 泊车状态下的均衡控制流程

(3)避免深度放电,均衡最长时间限制。设定一个最长的均衡时间,当有一个单体电池均衡时间大于该值时所有均衡停止。

(4)延迟启动均衡控制。有些情况下,电池的温度较高,需要等待一定时间,当电池温度降下来之后才允许做均衡。

(5)均衡区温度控制。均衡的过程中,当均衡区温度大于一定值(由BIC电路设计参数决定),则暂停均衡;当均衡区温度小于一定值(由BIC电路设计参数决定),则重新开启均衡。这里采用滞环控制,使均衡区温度在一定范围内波动。

(6)均衡电流的PWM控制。如果硬件设计的均衡电流较大时,可使用该功能使实际的均衡电流变小,从而减少均衡电阻的发热量。

最后是均衡结束并唤醒系统的时间设置。当所有单体的均衡时间都归为0时,需要对BMS系统进行唤醒。目的是唤醒后需要BMS系统检验本次泊车均衡的效果,如果达到均衡的预期目标则BMS可以进入完全休眠的状态,如果没有达到均衡预期目标则需要BMS进行下一次泊车均衡相关参数的计算,开启下一个泊车均衡循环。这里需要注意由于系统一次最多支持到45h的泊车均衡,因此如果均衡时间大于45h的需要在45h到达后唤醒一次BMS系统,然后再进行下一次泊车均衡循环。

4 电池均衡能力计算

以一个200A·h的纯电动汽车作为参考,对比传统的均衡方案和支持泊车均衡方案的均衡能力。假设在电路设计上两者的均衡电流都是30mA。实际上由于在泊车均衡中信号采集的频率较低、无需诊断占用时间,所以泊车均衡的有效均衡电流会大于传统均衡方案。

对两种方案的均衡时间进行估计,按一个月的时间内进行计算。传统均衡方案下,车辆每天使用2h,每月充电5次,每次充电6h。那么总共可进行均衡的时间为90h。均衡的电量为30mA×720h=21.6A·h,换算为SOC为10.8%。而本设计,在泊车状态也可以均衡,基本上可以做到一个24h均衡,则一个月的总的均衡时间可达到720h。均衡的电量为30mA×720h=21.6A·h,换算为SOC为10.8%。

表1 均衡能力对比表

动力电池的不一致性通过最高单体SOC和最低单体SOC的差值来表示。造成电池不一致的原因有很多,例如不同单体电池的自放电率不一样,使用温度等环境条件不一致,电池出厂时由于制作工艺导致的差异性等。一般条件下电池的不一致性为每个月SOC差异在2%~3%,极端差的条件下不一致性甚至可以达到10%。因此可以看出,传统的均衡方式月均衡量为1.35%,只能满足较好的电池使用条件下产生的差异,随着电池使用时间的增加或在恶劣环境下使用,这种均衡方式是不能满足动力电池使用要求的。而本方案延长了均衡时间,月均衡量达到10.8%,即使电池在最恶劣的条件下使用,也能够消除电池的不一致情况。

5 均衡效果对比实验与分析

为了验证本系统的均衡效果,使用两辆纯电动汽车分别搭载传统均衡系统和本方案的均衡系统做一个月的对比实验。两辆电动车除了均衡系统不同之外,其他条件均相同,使用条件也相同。动力电池的容量为205A·h,人为设置两个电池组的电量差异都是8%。使用情况为每天市区通行约2~3h,大约5天时间使用慢充桩充一次电。在一个月的时间内,每天记录电池组的电量差异 (ΔSOC)情况,记录如表2所示,其中ΔSOC1为传统均衡系统的电量差异,ΔSOC2为本方案均衡系统的电量差异。

表2 均衡效果测试数据对比表

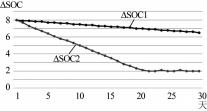

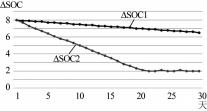

根据以上实验数据绘制成电量差异(ΔSOC)与时间相关的图形,如图4所示。可以看到使用传统均衡系统的电池组电量差异ΔSOC1始终以缓慢的速率下降。30天过程中,ΔSOC从8%下降到6.4%,均衡消除的电量差异为1.6%。传统均衡方案在进行了30天的均衡后电池组还有6.4%的电量差异,不能满足消除电池组电量差异的需求。而使用本方案的均衡系统的电池组电量差异ΔSOC2的速率下降则非常快,大约以每天0.3%的速率在下降。到达第22天时ΔSOC2已经下降到2%,由于电池组出厂检验的ΔSOC容许差异为2%,因此到达这一数值后就不再进行均衡操作了。第22天到第30天的这8天内,ΔSOC2偶尔上升到2.1%,也都能够及时的开启均衡,使ΔSOC2始终维持在2%以内。

图4 两种方案下的均衡效果对比

与传统的均衡方案相比,本方案在不大幅增加制造成本,保证系统安全可靠性的前提下,能够大幅提高系统的均衡能力。从系统架构可看出,在硬件结构上本方案只升级了采集控制芯片,除此之外没有额外的增加制造成本。在泊车状态下的均衡控制策略方面,加入了多重的安全冗余控制,如均衡剩余时间约束、最低单体电压约束、均衡区温度约束等,保证了系统的安全性,实际的测试过程中也没出现过安全方面的问题。最重要的是通过本文对不同方案均衡系统的均衡能力的计算及实际测试结果显示,本方案额外利用了泊车状态下的时间进行均衡,弥补了传统均衡方案均衡电流较小的缺陷。实验结果显示,即使在电池一致性最差的条件下,经过不到一个月时间的均衡,也能达到电池组出厂检验时的要求,达到了预期效果。

参考文献:

[1]杨勇,张菁,钱潇潇.动力电池均衡控制系统设计[J].智能计算机与应用,2019,9(3):216-217.

[2]程俊,曲妍,李媛,等.基于剩余电量估计的电池组充放电均衡策略[J].电力系统保护与控制,2020,48(3),122-123.

[3]张人杰,李聪.车载动力电池混合均衡控制策略[J].农业装备与车辆工程,2020,58(5):80-81.

[4]鲁文凡,吕帅帅,倪红军,等.动力电池组均衡控制系统的研究进展[J].电源技术,2017,41(1):161-164.

[5]安富强.电动车用锂离子电池的一致性研究[D].北京:北京科技大学,2017.

[6]谢凯,潘明,张向文.电动汽车动力电池主动均衡控制设计[J].计算机仿真,2017,34(6):156-161.

[7]窦汝振,翟世欢,赵钢.动力电池组电压采集及均衡控制策略研究[J].电测与仪表,2015,52(2):90-94.

[8]吕航,刘承志,尹栋,等.深海动力磷酸铁锂电池组均衡方案设计优化[J].电工技术学报,2016,31(19):232-238.

[9] BARONTI F, BERNARDESCHI C, CASSANO L, et al. Design and safety verification of a distributed charge equalizer for modu ⁃ lar li-ion batteries[J]. IEEE Transactions on Industrial Informat⁃ ics, 2014, 10(2):1003- 1011.

[10]刘红锐,张昭怀.锂离子电池组充放电均衡器及均衡策略[J].电工技术学报,2015,30(8):186-192.

[11]艾洪克,吴俊勇,郝亮亮,等.级联式储能系统中电池自均衡控制策略研究[J].电工技术学报,2015,30(14):442-449.

[12]冯飞,宋凯,逯仁贵,等.磷酸铁锂电池组均衡控制策略及荷电状态估计算法[J].电工技术学报,2015,30(1):22-29.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/ligonglunwen/46423.html