SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要 :那汉沟铜钨矿床位于大明山钨—铜—金成矿带,矿床赋矿层位为寒武系黄洞口组变质岩系,近东西向和北东向断裂及 其次级裂隙为区内主要控矿构造、容矿构造,加里东至燕山期均有岩浆侵入活动,燕山期黑云母花岗岩为矿床主要成矿岩体, 区内围岩蚀变强烈,其中石英脉状硅化与成矿关系最为密切,铜钨矿体产于花岗岩体的外接触带中,矿床成因类型属高温热液 充填石英脉型钨铜矿床,矿石工业类型主要为铜铅锌矿石及黑钨矿矿石,地表出露的石英细脉及重力异常、磁异常标志和重砂 异常等为矿区主要找矿标志。

关键词 :石英脉型铜铅锌矿及石英脉型黑钨矿 ;矿床地质特征 ;矿床成因 ;那汉沟矿床 ;大明山

1 区域地质背景

武鸣钨矿位于广西省武鸣县城北东方向,直线距离约 70km 处,处于广西丹池—大明山成矿带。大明山地区是广西重要的 钨、铜、铅锌多金属成矿带之一,区内已发现 100 余处多金属矿 床。南岭是我国钨矿的主要产地之一, 也是世界上重要的黑钨矿 矿集区。矿区构造上位于华南加里东褶皱系右江印支拗陷的下 雷—灵马次级拗陷东缘与西大明山隆起交汇处的西部,并与北 西向的南丹—昆仑关深大断裂东南段相交接,属广西山字型构 造前弧西翼组成部分。

区域上广泛出露地层寒武系和泥盆系地层,钨元素丰度高, 是该地区重要的含矿层位。区域内断裂构造发育, 其中北西向断 裂是平行昆仑关一南丹大断裂的次级断裂,压性为主兼具剪切 特征,属斜冲逆断层,规模大且与成矿密切相关。区内中生代岩 浆活动频繁,形成了多期次多阶段的花岗岩侵入体,与区内铜、 钨多金属成矿关系密切 [1-3]。

2 矿区地质特征

2.1 地层

矿区位于大明山复背斜北西倾伏端的南西翼,区内地层主 要有寒武系黄洞口组(∈ 3h)、下泥盆统莲花山组(D1l)、那高岭 组(D1n)和下泥盆统郁江组(D1y)。

寒武系黄洞口组地层出露隐伏,为一套槽盆相复理石建造。 岩性主要为深灰至灰黑色厚层状中厚~厚层状含砾长石石英砂 岩、长石石英砂岩等,区域地层厚度大于 1200m。为矿区多金属 矿赋存地层。下泥盆统莲花山组、那高岭组和下泥盆统郁江组岩性主要 为灰绿、灰白、灰黄色中~厚层状致密石英砂岩、粉砂岩,呈整 合接触关系, 矿区出露45m ~ 270m之间。

图 1 区域地质略图

据资料表明,该区寒武系和下泥盆统地层中钨元素的含量 为 (6 ~ 10)×10-6,普遍高于黎彤值 6 ~ 10 倍,区域地层对比也 表明矿床赋矿地层的钨含量普遍高于其他层位,可作为该类矿 床的矿源层。

2.2 构造

矿区位于大明山背斜西翼,次级褶皱“七凤短轴背斜”的南 西翼。主要控矿构造为褶皱、不整合面、花岗岩侵入接触面,导 矿构造为北西向昆仑关─南丹深断裂、大明山背斜, 容矿构造为 泥盆系与寒武系的角度不整合面、花岗岩中的裂隙、泥盆系砂岩 中的节理。

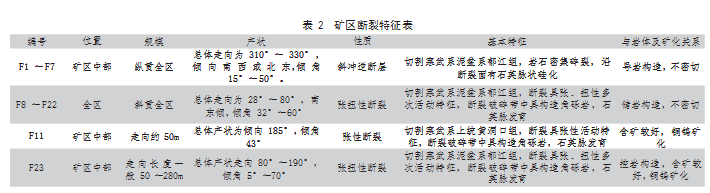

矿区褶皱不发育,岩层总体呈北东走向,其间发育若干轴面 倾向南西, 两翼不对称的次级褶皱。矿区断裂构造较发育,主要表现为断裂、裂隙构造,以北西(F1-F7) 走向断裂为主,次为近东西向F11、近南北向 (F20、F23)和北东向 (F8 ~ F22) 断裂四组断裂。矿区范围内大断裂少见,次 级小裂隙十分发育而且复杂,几乎各个方向的小断层均有出现, 成组或成带在泥盆系地层或花岗岩脉 (体) 中分布。这些裂隙多 为张性裂隙,被后期石英脉充填,是本区石英细、网脉似层状钨 矿体及石英脉铜矿体的主要控矿和容矿构造。

2.3 岩浆岩

大明山地区岩浆活动强烈,加里东至燕山期均有岩浆侵入 活动,以燕山期侵入岩为主,岩体呈低角度侵位于寒武系。各期 岩浆活动频繁,以燕山期侵入岩为主。燕山期花岗岩浆侵入,其 演变主要是从偏中性而逐渐变成偏酸性,岩体与围岩界限清晰 / 界面平直 [4]。

黑云母花岗岩新鲜面呈灰白~浅肉红色,具有中粒结构, 块状构造。主要由石英、斜长石、微斜长石、绢云母、黑云母、 绿泥石、白铁矿及少量黄铁矿等矿物组成。矿物颗粒大小主 要在 2mm ~ 4mm 之间,约占 93% 左右,基质为隐晶质长英质 矿物约占 7% 左右,由于后期蚀变作用重结晶为微细粒状绢云 母、石英,同时伴随铜、钨等矿化。石英,呈乳白色,他形粒状, 粒径在 0.35mm ~ 4.00mm 之 间, 强烈波状消光, 与长石相互 溶蚀交代,呈镶嵌结构,基质中呈隐晶质状,后期重结晶呈微 细粒状,与绢云母相互嵌生 ;斜长石,半自形板柱状,粒径在 0.40mm ~ 4.00mm之间,与石英、微斜长石相互镶嵌 ;黑云母, 片状, 粒径在 0.02mm ~ 0.28mm 之间, 不均匀分布在岩石中 ; 岩体内接触带普遍发育有细粒冷凝边,多具钠长石化、绢云母 化、绿泥石化、云英岩化、硅化等。而外接触带浅变质具硅化(石 英脉带),绢云母化、黄铁矿化、绿泥石化,次要蚀变有云英岩 化、萤石矿化及滑石矿化等。内外接触带矿化主要以层状、似层 状、透镜状黄铜矿化石英脉赋存,并伴生有黄铁矿、磁黄铁矿、 白钨矿、黑钨矿。黑云母花岗岩体是对矿区有着重要的控矿作 用,与矿区成矿关系密切。

2.4 变质作用

矿区主要变质作用主要为区域变质作用、热液接触变质作用。

区域变质作用主要发生在寒武系中,岩石轻微变质。热液接 触变质作用较为广范寒武系, 除经历广泛的区域变质作用外, 矿 区内围岩蚀变则基本热接触变质作用为主。矿区侵入岩为隐伏 岩体,埋藏较深,沿寒武系-泥盆系不整合面展布,北高南低, 热接触变质作用范围变化大, 数米至数十米。热接触变质岩石重 结晶强烈, 并与岩浆发生物质交换, 岩性变化较大, 颜色呈灰白、 灰绿、深灰绿色,具变余不等粒多斑结构、齿状镶嵌结构。围岩 中由于热液交代而发育绢云母化和萤石化等,主要见于裂隙及 其两侧, 一般蚀变的规模和强度都不大。

3 矿床地质特征

那汉沟矿区铜多金属矿主要赋存于黑云母花岗岩岩体内外接触带,地表未出露,为隐伏矿体。

3.1 矿体特征

矿区位于大明山钨矿西侧,紧邻大明山钨矿,矿体主要赋存 于燕山期黑云母花岗岩与寒武系黄洞组变质砂岩、下泥盆统那 高岭组和莲花山组地层内外接触带的裂隙及构造破碎带中,受 近东西向和近南北向两组断裂破碎带及裂隙隙控制,控制其成 矿并提供容矿空间。矿体形态呈似层状、透镜状、脉状,斜切地 层,均为隐伏盲矿体。

矿体均赋存于寒武系黄洞组变质砂岩构造破碎带中,受 近东西向石英脉带控制,走向近东西向。矿床矿体整体赋存 标高 +221m ~ -327m 之间,矿体形态较复杂,多呈脉状、网脉 状产出。矿体总体走向为近 EW 向,倾向 167°~ 185°,倾角 50°~ 70°, 宽 0.82m ~ 4.74m。走向上呈透镜状、层状、似层 状产出, 表现为中部富集脉幅宽大, 两端脉幅变小尖灭 ;倾向上 矿体沿倾斜方向脉幅变宽,且均匀顺直,矿化富集。单个矿体呈 脉状产出, 具分支复合、膨大缩小、尖灭的现象 [5,6]。

3.2 矿石特征

3.2.1 矿石矿物特征

矿石中的金属矿物主要为黄铜矿,其次为黑钨矿、方铅矿、 闪锌矿和磁黄铁矿,少量黄铁矿、白钨矿和毒砂。脉石矿物以石 英、绢云母为主, 次为绿泥石、白云石、金红石和萤石等。

黄铜矿 :呈他形晶粒状,多数呈星状充填于脉石颗粒间 隙中,次包含在磁黄铁矿集合体中,与磁黄铁矿的接触边界呈 不规则的、弯曲的港湾状,且常与闪锌矿、方铅矿、黄铁矿等 硫化矿紧密共生,偶含蠕虫状闪锌矿,亦与毒砂、黝铜矿紧密 共生, 黄铜矿的粒度最大为 0.30mm, 最小为 0.008mm, 一般在 0.05mm ~ 0.25mm之间。

方铅矿 :呈他形晶粒状产出,多数包含在磁黄铁矿中,与闪 锌矿交代共生,少数与黄铜矿、黝铜矿、黄铁矿紧密共生。方铅 矿与磁黄铁矿的接触边界多数呈不规则弯曲状,方铅矿有时呈 细脉状充填于磁黄铁矿、闪锌矿的裂隙中, 少量方铅矿与黄铁矿 交代共生, 或者在黄铁矿核心中呈微细粒交代。方铅矿的粒度最 大为 1.0mm, 最小为 0.008mm, 一般在 0.05mm ~ 0.50mm之间。

闪锌矿 :闪锌矿含少量的铁元素,所以呈暗棕红色、棕褐 色。多数闪锌矿较纯净,少数包含乳滴状黄铜矿,部分粗粒闪锌 矿因脆性裂隙发育,其裂隙被周围的脉石等矿物充填,闪锌矿 通常与方铅矿、磁黄铁矿紧密共生,有时与黄铁矿、黄铜矿、黝 铜矿、毒砂等硫化矿矿物紧密共生。与闪锌矿关系密切的脉石 矿物主要是白云石、方解石等碳酸盐矿物, 闪锌矿的粒度最大为 3.60mm, 最小为 0.01mm, 一般在 0.10mm ~ 0.50mm之间。

黑钨矿 :半自形板柱状, 粒径在 0.05mm ~ 0.12mm 之间, 常与白钨矿相伴生, 呈星点状不均匀分布在石英间隙。也有少量 与黄铜矿、方铅矿相互溶蚀交代。

磁黄铁矿 :一般呈他形晶粒状集合体产出,磁黄铁矿因脆性裂隙发育,其裂隙被周围的脉石等矿物充填。磁黄铁矿中常常交代包含不规则粒状的闪锌矿、方铅矿、黄铜矿,有时亦包含少 量黄铁矿、毒砂、黝铜矿及脉石,磁黄铁矿。磁黄铁矿的粒度一 般在 0.01mm ~ 0.30mm之间。

黄铁矿 :多数呈半自形晶 ~ 他形晶粒状或集合体嵌布于脉 石中,一般与白铁矿、闪锌矿、方铅矿、黄铜矿、磁黄铁矿关系 密切,呈分散粒状包含在闪锌矿、磁黄铁矿中,黄铁矿的粒度最 大为 0.55mm, 最小为 0.05mm, 一般在 0.08mm ~ 0.35mm之间。

毒砂 :一般呈自形晶粒状产出,粒度普遍很细,一般分散嵌 布于脉石矿物中,有时与黄铁矿、黄铜矿关系密切,或包含在黄 铜矿中。毒砂的粒度最大为 0.28mm, 最小为 0.002mm, 一般在 0.01mm ~ 0.10mm之间。

石英 :是主要脉石矿物,呈自形晶~他形晶粒状或集合体, 是围岩的主要矿物, 或在硫化矿矿物、碳酸盐矿物中呈分散粒状 嵌布, 透明~半透明, 玻璃光泽, 断口为油脂光泽。

白云石 :白色,呈自形晶~他形晶粒状或集合体产出,常常 呈马鞍状集合体, 与硫化矿矿物关系密切。

a. 呈星状的黄铜矿充填于脉石粒间隙中,起胶结脉石颗粒 的作用 ;b. 黄铜矿与磁黄铁矿的接触边界呈弯曲的港湾状 ;c. 磁黄铁矿集合体中交代包含不规则粒状的闪锌矿、黄铜矿、方铅 矿 ;d. 黄铜矿与黄铁矿、白铁矿、毒砂共生,黄铜矿中包含蠕虫 状、文象状的闪锌矿 ;e. 黝铜矿与方铅矿、黄铜矿、闪锌矿交代 共生 ;f. 闪锌矿和磁黄铁矿呈压碎结构,其裂隙被脉石充填 ;g. 磁黄铁矿中包含不规则粒状的黄铁矿,脉石在黄铁矿周围呈镶 边结构 ;h. 黄铁矿呈板柱状,局部被脉石交代 ;i. 白云石与闪锌 矿共生,白云石呈弯折的马鞍状 ;j 黄铜矿、方铅矿、黑钨矿相 互溶蚀交代, 他们之间的接触界面弯曲、细密。

3.2.2 矿石组构

矿石主要结构类型有结晶结构、交代结构两大类。

结晶结构,主要包括自形、半自形和他形结构。自形晶~半 自形晶结构 :矿物晶形发育完整为自形晶,如毒砂及部分黄铁 矿、磁黄铁矿、极少量方铅矿、闪锌矿、黄铜矿等呈此结构。他 形晶粒状结构 :大部分黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、黄铁矿、磁黄 铁矿在特定条件下形成, 外形不规则。

交代结构,主要包括交代残余、交代溶蚀、交代骸晶结构、 固溶体分离结构、压碎填隙结构、文象状、蠕虫状结构。交代残 余、交代溶蚀结构 :常见方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、磁黄铁矿、 黄铁矿、脉石互相交代,呈不规则的破布状、岛状残余结构,或 接触面呈弯曲、齿状的交代溶蚀结构。交代骸晶结构 :部分黄铁 矿被方铅矿、闪锌矿或脉石从核心交代,呈骸晶结构。固溶体分 离结构 :微细粒的黄铜矿在部分闪锌矿中呈乳滴状的固溶体分 离结构。压碎填隙结构 :脆性的磁黄铁矿、闪锌矿受应力作用发 生碎裂位移,其裂隙被周围的方铅矿、黄铜矿、脉石充填呈不规 则细脉状。文象状、蠕虫状结构 :部分黄铜矿中交代包含文象 状、蠕虫状结构的闪锌矿。

矿石构造主要有块状构造、浸染状构造、细脉状构造、星状 构造。

块状构造 :主要由磁黄铁矿与少量方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、 黄铁矿、脉石构成块状构造。浸染状构造 :细粒的闪锌矿、方铅 矿、黄铜矿、黄铁矿、毒砂等在矿石中呈微细粒浸染状分布。细 脉状构造 :由方铅矿、黄铜矿充填于闪锌矿、磁黄铁矿的裂隙中, 黄铜矿、脉石等充填于闪锌矿的裂隙中,构成细脉状构造。星状 构造 :黄铜矿充填于脉石矿物粒间隙中呈星状构造,起到胶结 脉石矿物的作用。

3.2.3 矿物共生关系

通过野外观察和镜下(光片) 结果分析,矿脉的切割关系, 结合矿石的结构构造和矿物共生关系可划分为七个阶段 :

第一阶段 :序幕阶段,生成乳白色糖粒状块状石英脉。在岩 体与围岩接触处可见到由这种石英充填胶结围岩裂隙和碎块。

这种石英脉基本不具备铜矿化。

第二阶段 :生成灰白色致密块状石英脉。石英光泽暗淡,含 少量细粒黄铜矿,还有黄铁矿、磁黄铁矿及少许毒砂共生。铜矿 化弱, 这类矿脉基本不具工业意义。

第三阶段 :是层间细脉带型矿化的主要阶段。生成的石英 和黄铜矿晶体都较细, 矿石呈条带状构造, 矿脉切穿第二阶段的 石英脉。

第四阶段 :是石英大脉型矿化的主要阶段。脉石英呈梳状 和块状,油脂光泽强,为钨矿(化)成矿阶段,黑钨矿晶体粗大, 还有辉钼矿和萤石共生。在200m 中段坑道中见石英脉切过层间 细脉。

第五阶段 :是花岗岩体上部石英网脉型矿化的主要阶段。 为铜多金属及钨矿(化)成矿阶段, 矿物颗粒较为细小。

第六阶段 :是石英硫化物脉的生成阶段。形成的脉石英油 脂光泽较强,为铜多金属矿体主要成矿阶段。有方铅矿、闪锌 矿、黑钨矿、磁黄铁矿、和黄铁矿共生。在施工坑道中亦见层间 细脉带被硫化物脉切断的现象。

第七阶段 :是白钨矿的主要成矿阶段,同时还有石英和碳酸 盐析出,碳酸盐矿物是岩石遭受热液蚀变后产物。它们沿微细裂 隙或在早阶段矿脉的晶洞内充填矿化。矿物颗粒细小,分布比较 均匀,矿化范围普遍。在200米中段坑道及施工钻孔中,泥盆系 地层、寒武系地层、黑云母花岗岩及矿体中都不同程度含白钨矿。

3.2.4 矿石化学成份

铜钨矿石 :平均 品 味铜 1.26%、铅 0.38%、锌 0.81%、WO3 0.11%、银 37.56g/t、硫 2.72%。脉石 成分主要 为 SiO2,其次为 Al2O3,还有少量的 CaO、K2O 和MgO。

铜、铅、锌主要以硫化物形式存在。硫化铜占有率 93.60%, 硫化铅占有率 86.49%,硫化锌占有率 91.46%。钨主要以黑钨矿 为主(占有率 80.84%),其次为白钨矿(占有率 18.33%)。

铜主要赋存于黄铜矿中,少量赋存于黝铜矿和孔雀石中, 黄铜矿矿物含量 3.54%。铅主要赋存于方铅矿中,少量赋存于白 铅矿中,方铅矿矿物含量 0.43%。锌主要赋存于闪锌矿中,少量 赋存于菱锌矿中,闪锌矿矿物含量 1.28%。钨主要赋存于黑钨矿 中,黑钨矿矿物含量 0.13%,少量赋存于白钨矿中。显微镜下未 发现银的独立矿物, 银呈离子形态赋存于黄铜矿、方铅矿和闪锌 矿中。

4 矿床成因

那汉沟矿区铜、钨矿赋存于黑云母花岗岩岩体内外接触带 的寒武系黄洞口组变质砂岩中,与隐伏燕山早期岩体存在密切 的时空和成因联系。具有典型的层控型、网脉浸染型和斑岩型等 大明山铜、钨矿成矿特征。

矿区大地构造位置处凤凰山—都阳山隆起区东段,昆仑 关—南丹断裂带上,属于大明山背斜的被侵末端。位于大明山 钨—铜—金成矿带,已有大明山钨矿、两江铜矿、和天马金矿等 一批重要矿床。

矿区主要由寒武系、泥盆系地层组成。燕山早期岩体基底与 寒武系、泥盆系地层不整合接触,与矿区北西向断裂、南北向断 裂同为容矿构造。

矿区深部存在隐伏黑云母花岗岩,其内外接触带均发现铜多 属矿(化)体,表明该区多金属矿产出与中酸性岩浆活动有密切 联系。矿区主矿体为铜矿,伴生铅锌钨及异体共生钨矿,主要产 于黑云母花岗岩体内外接触带, 受近东西向构造或破碎带控制。

加里东运动开始,经多次构造变动,产生一系列的褶皱、断裂、节理、裂隙、层间滑动等为岩浆侵位提供了通道及有利场所, 对岩浆和含矿流体起着分配容纳的作用。

矿区中部约有 1.2km 岩墙出露,矿区成矿呈隐伏状态产出。 区内岩浆活动频繁,岩浆岩多期次侵入,以燕山期为主,岩性有 花岗闪长岩、白云母花岗岩、黑云母花岗岩。在岩浆作用下,岩 浆与变质砂岩发生接触变质作用,中生代中酸性岩浆活动为矿 源层成矿物质的活化聚集提供热能, 且提供大量含矿热液, 使矿 区铜、钨元素不断活化、转移和富集成矿。综上所述,矿床成因 类型属高温热液充填石英脉型钨铜矿床。

5 找矿标志

5.1 地质标志

(1)地 表 露 头 :区 内 为 寒 武 系 和 下 泥 盆 统 地 层,广 泛 出露微细裂隙蚀变带,主要体现为石英细脉,单脉宽度 0.5mm ~ 3.3mm,脉体中偶见云英岩化、黄铁矿化。是找矿的重 要标志。

(2)围岩蚀变 :主要有硅化、绢云母化、白云母化、绿泥石 化等,其中硅化在内外接触带中普遍发育,与成矿关系密切,主 要体现为多期次侵入、穿插并形成石英脉, 在垂向上呈现出分带 特征。

5.2 地球化学标志

5.2.1 重力异常、磁异常标志

根据航空物探队航测结果和有色二七二队物探磁法工作成 果,区域上存在两处椭圆形呈北西向展布的完整重力异常。磁异 常主要分布于昆仑关岩体外接触带和大明山钨矿区南部,是含 磁性矿物的矽卡岩矿化或岩浆活动及其矿化的反映,局部反映 了深部硫化物矿(化)分布规律。

5.2.2 地球化学标志

区域铜钨及其相关元素地球化学异常特别是铜、钨地球化 学块体的分析和研究,地球化学异常较多、分布集中且具有钨 矿、锡石等重砂异常, 都是值得重视的。

6 结论

矿床产出于岩体内外接触带中,矿体严格受近东西向和近 南北向两组断裂构造控制,矿化富集于断裂带内的石英脉带中, 根据围岩蚀变特征、矿相分析及矿物组合特征分析, 矿床属岩浆 期后热液铜多金属矿床。矿区内近东西向铜矿带和铜钨矿化带 密集分布,且发育强烈的黄铁化、毒砂化、硅化等蚀变现象,含 矿构造均具有一定规模且延伸稳定。通过对区内成矿地质条件 综合分析及勘探工作中显示的钨矿化信息, 矿权内南西部、南部 地段的深部, 特别是近岩体内外接触带, 有寻找石英脉带型钨矿 (化)体的前景。

参考文献

[1] 李水如,魏俊浩,邓军,等 . 广西大明山矿集区钨多金属矿床类型及控矿因素 与找矿标志 . 中国钨业, 2007.

[2] 中国区域地质志 :广西志 .

[3] 熊燕平, 朱钦, 李哲川, 等 . 广西武鸣区那汉沟矿区铜铅锌矿详查地质报告 . 南 昌 :江西省核工业地质局二六三大队, 2016.

[4] 石斯器,彭大良,陈维田,等 . 广西钨锡铜铅锌锑汞矿产成矿规律及找矿方向 研究 . 广西壮族自治区地质矿产局地质研究所, 1985.

[5] 杨锋,杨启军,冯佐海,等 . 广西大明山钨多金属矿床地质特征及找矿预测。 矿物学报, 2011, S1.

[6] 陈楠, 黄绍剑, 等 . 大明山钨矿地质特征及找矿方向有关问题 . 地球, 2014.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/ligonglunwen/35492.html