SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:本文简要阐述了包括磁方向法(MDF)、到达时间差法(TOA)、联合定位法(IMPACT)、射频法(RF)在内的几种雷电定位技术,进而探讨了雷电预警系统的具体应用情况及维护与管理,旨在强化雷电预警系统在雷电灾害防御和监测预警中的应用,将雷电事故造成的损失降到最低。

关键词:雷电定位技术;雷电预警系统;雷电灾害监测预警

Application analysis of lightning early warning system in lightning disaster prevention and monitoring early warning

Gong Liang

(State Pipe Network Group Shenzhen Natural Gas Co.,Ltd.,Shenzhen Guangdong,518120)

Abstract:This paper briefly expounds several lightning location technologies including magnetic direction method(MDF),time of arrival difference method(TOA),joint location method(impact)and radio frequency method(RF),and then discusses the specific application of lightning early warning system and the maintenance and management of the system,with the purpose of strengthening the application of lightning early warning system in lightning disaster prevention and monitoring early warning,and minimizing the disasters caused by lightning accidents.

Key words:lightning location technology;lightning warning system;lightning disaster monitoring and warning

一、雷电定位技术

雷电预警系统是目前公认的能大幅降低雷击伤亡和灾害损失的有效措施之一,其关键在于雷电定位技术。在雷电事件发生时,雷电云覆盖的区域会相应出现各种物理现象,如电磁波、声、光等,工作人员可以收集这些物理信号用于雷电的定位。根据探测物理现象的方法、探测距离和应用方向的不同,常见的雷电定位技术包括磁定向法(MDF)、到达时间法(TOA)、联合定位法(IMPACT)和射频法(RF)。

(一)磁方向法(MDF)

磁方向法是分析雷电发生时辐射电磁波和探测站形成的夹角,能完成雷击落基点的判断工作。整个探测工作需要运用探测子站的协同作用,锁定区域与方向角,以此获取雷电位置[1]。通常来说,探测距离越远,最终测量得到的测量角的角度误差就越大,探测距离越近,最终测量得到的测量角的角度误差就越小,并且,如果电磁波在传播途中受到其他磁场干扰,也会使测得误差变大[2]。

(二)到达时间法(TOA)

到达时间差法不同于磁方向法,它是运用雷电到达子站的时间差完成整个雷电定位工作的方法。由于子站布局位置存在差别,因此雷电落击点也不同,最终勘测得到的电磁波到站时间会存在较大的差异[3]。在采用到达时间法进行计算分析时,如果只有两个子站接收到电磁波信号,则可以采用一条双曲线时差法和两个磁方位角的混合算法完成整体定位。如果是三个子站接收到电磁信号,则可以根据时差法完成双解情况的判断和分析。当计算结果属于双解情况,则可以先后采用时差法、磁方向法去除假解;当计算结果属于非双解情况,则可以直接采用时差法完成分析。如果是四个或四个以上子站接收到电磁信号,则需要先计算三个探测子站,再校正其他子站的数据信息,以此切实提高探测定位的精度和可靠性[4]。

(三)联合定位法(IMPACT)

联合定位法是将磁方向法和到达时间法的特点整合到一起形成的探测方法,也是当前应用最为广泛的一种探测方法。联合定位法充分整合了磁方向法和到达时间法的应用优势,结合各个子站测得的雷电到达时间,完成雷电落击点的智能判断。由于结合了两种探测方法的优点,因此联合定位法在实现较高定位精度的同时,也适合于中、远程的探测。

(四)射频法(RF)

射频法是一种运用三维空间位置信息的探测方法,在测量时不需要精确的站间同步时钟,主要通过计算辐射源入射信号相位差搭建几何模型,完成整体计算工作,进而实现雷电定位坐标的判断和识别。

二、雷电定位技术的应用

雷电的生命周期可以划分为四个阶段,分别为初始阶段、成长阶段、成熟阶段和消散阶段。

(一)初始阶段

初始阶段又称积云期,指电荷分布在云内不同区域,并产生一个在地面上可测量的静电场。通常来说,该静电场被认为是一次雷暴(雷电)发生前第一个可探测的现象。

(二)成长阶段

成长阶段又称发展阶段,特征是发生首次云闪(IC)或地闪(CG)的阶段。在云内电荷区域发展到一定程度后,会出现首次云闪。

(三)成熟阶段

成熟阶段的特征是地闪和云闪均有发生。

(四)消散阶段

消散阶段的特征是云闪和地闪发生率均开始降低,且大气静电场降低至晴天时的水平。

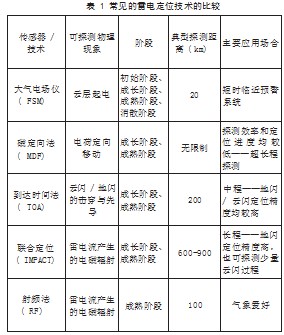

根据雷电定位技术探测到的物理现象、阶段、适用距离的不同,其主要应用场合也有所区别,如表1所示。

三、雷电预警系统的搭建

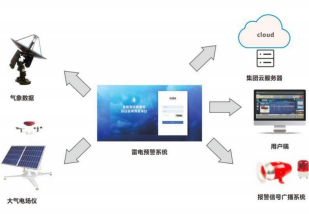

雷电预警系统通常由雷电探测模块(大气电场仪)、气象数据(闪定电位和雷达云图,其他气象要求,如温度、湿度、风速、风向、降水等)、云服务器、用户端、报警信号广播系统联动装置等部分组成,如图1所示。

图1常见的雷电预警系统搭建框架

雷电预警系统在雷电定位技术的基础上整合了多种现代信息技术,不仅涉及GPS(全球卫星定位系统)、GIS(地理信息系统),还包括RS(遥测系统)等多种技术手段。雷电预警系统通过上述多种现代信息技术的优势互补,能实现各种雷电特征参数的灵活捕捉和自动监测,对掌握雷电活动规律的监测具有十分重要的意义。

当大气电场仪监测到云层有大量电荷集聚,并达到预警值时,雷电预警系统会立即判断是否会出现雷电天气,并及时调动系统内部的时差法探测器完成雷电探测和雷电定位。在获得雷电探测的数据信息后,电场仪能通过光纤转网口等传输方式进行信息传送,直至用户端。用户端可根据数据信息对雷电天气的参数信息进行评价,包括雷电回击位置、雷电回击强度等数据。这些经过处理的雷电数据信息会被一同传送到雷电预警系统,并自动生成数据库。前期,雷电探测得到的结果在结合雷达云图和相关气象数据服务商提供的数据后,可以直接在地图图层上显示受影响的范围及雷击的强度等信息。

四、雷电预警系统的应用

雷电预警系统应用范围广泛,特别是在油库、LNG接收站等油气储存场所、炼化企业、电力企业等重点单位中得到普遍运用。

在采用独立双回路供电的工厂中,管理人员可以通过雷电预警系统明确雷电具体的产生时间、方位和距离,以及对雷电的运动轨迹作出预判,采取一系列防御措施。例如,当雷电预警系统检测到A输电线路附近有雷云形成时,为降低厂内用电设备的跳停风险,可以将A输电线路上的重要用电设备提前切换为由B输电线路供电,这样既可以避免A输电线路发生雷电事故,又不会对工厂的运行造成太大影响。此外,雷电预警系统还能提醒工作人员在雷云到来之前提前停止户外易燃易爆危险作业,并做好计算机备份、电力保障和巡检等工作。

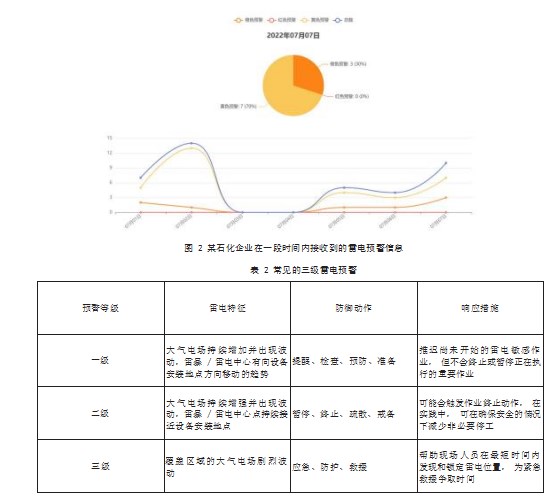

通常来说,可以将接收到的雷电预警信息划分为多个等级。针对不同的预警等级采取不同的防御动作和响应措施,尽可能地规避雷电带来的灾害,保障人员和财产安全。

雷电预警系统不仅有利于雷电灾害的事前预防和事中控制,而且对事后的救援工作也有重要意义。对电力行业而言,最常见的雷电事故是因雷击导致的输电线路跳闸。当输电线路因雷击出现跳闸的情况时,从安全角度考虑,应先对受影响线路进行故障排查,确定无任何风险后才可恢复送电。但是由于输电线路较长,维修人员如果无法准确识别具体的故障位置,则往往需要耗费大量的人工和时间成本。雷电预警系统的雷击故障识别和定位功能对电力行业的安全生产有良好的保障作用。

第一,使用雷电预警系统便于工作人员快速查找线路雷击点。雷电预警系统不同于传统的雷电定位手段,无论是巡线效率,还是检测效果都有显著提升,可以在秒级时间范围内完成雷击故障位置的识别和判断。在输电线路遭遇雷击而跳闸时,查看雷电预警系统可以在发生雷电故障的时间范围内明确雷电天气出现的位置、雷电活动的强度及持续时间等参数信息,配合调度实时系统和线路故障滤波,进一步缩小和锁定受影响的范围,高效完成输电线路雷击点的定位工作。

第二,在输电线路中应用雷电预警系统可以有效排除雷击引起线路故障的可能性。通常情况下,雷击会伴随大风或降雨等自然灾害,但在信息不发达的地区,由于缺乏有效的科学手段,一些非雷击事故(如因大风吹起异物导致的短路跳闸)常被误认为雷击事故。当输电线路发生故障而跳闸后,工作人员可以通过雷电预警系统快速且准确地进行故障性质判断。如果故障点出现雷击点,可以认定其为雷击原因;如果故障点并未出现雷击点,则可以排除雷击故障的可能性,有针对性地提高输电线路的可靠性。

第三,雷电预警系统可以提供强有力的反事故措施,将雷击事故造成的损害降到最低。根据雷电预警系统呈现的雷电极性、雷电流幅值等信息,可结合现场实际情况来区分雷电较活跃的地区,再对线路雷击的绕、反击形式进行辨别分析。另外,可以采取多种反事故措施,例如安装可控避雷器、更换耐雷水平高的绝缘子、改造杆塔接地网等,这些方式可以在一定程度上降低由于雷电事故造成的损失。

第四,相关部门通过雷电预警系统可以有效掌握监测区域内的气象资料,为今后的雷击事故防范做好充分准备。例如,利用雷电预警系统可以获取某区域在一定时间范围内的雷电、风速、降雨等参数信息,为新、改、扩建输电线路施工项目的耐雷水平评估、抗风等级评估、调研工作提供参考。通过气象统计表制作,可明确分析监测区域内的气象活动规律,划分不同季节的活动区域,帮助人们进一步了解自然,有效规避风险,实现人与自然的和谐共生。

目前,相关部门在深入研究雷电预警系统后,开始逐步搭建智慧气象平台,并且取得了不错的成效。智慧气象平台是基于5G网络数据传输、网格化预报、自然灾害AR呈现、突发事件应急预警等先进科学技术构建的气象管理平台。智慧气象平台借助精细化、智能化的雷电预警系统,不仅能为气象部门、电力行业与危化企业提供智能预警预报,而且对一些风险较大的作业场所与重点区域内的生产企业来说,其应急处置能力也能得到进一步提升。

五、雷电预警系统的维护和管理

在雷电预警系统的日常维护和管理工作中,一方面要制订行之有效的管理制度,明确各单位、各部门的职责,并安排专人负责各站点的检查和维护工作,规定未经授权不得随意更改系统配置和服务器等级。另一方面,由于存在多个雷电监测站、分站的数据传输,雷电预警系统应尽可能与其他气象管理系统兼容,实现大数据的统一和共享,减少系统维护人员的工作量。

对集成在雷电预警系统中的子系统(含警报传输)进行维护是必不可少的。雷电预警系统信息的准确性直接取决于其传感器的性能参数、环境(植被、建筑物、塔楼等)及传感器与雷电预警系统之间、雷电预警系统和终端用户之间的通信链路等。因此,雷电预警系统的主站和分站应安排工作人员定期巡视、检查各种设备设施,确认接收故障报警信息、通信通道、用户数据等是否正常。在月度整理时,应注意核对数据信息的准确性,并保管好历史数据。此外,还应根据实际情况及时调整输电线路信息,便于高效完成整个系统的升级工作。

为了保障雷电预警系统的正常使用,各区域的雷电监测站应实施集中管理,除需要安排工作人员定期巡检外,在每年的雷雨季节前,管理部门还应对所有的雷电监测站进行全面检测和维护,做好相应的记录,定期校验检测仪表。如果发现雷电监测站出现故障,需要及时上报并进行处理。

六、结语

雷电预警系统在雷电灾害防御和监测预警中的应用具有重要意义。国内许多重点单位开始配置雷电预警系统,但从整体上看,我国的雷电预警还处于起步阶段,其研究工作仍需进一步加强、深化和拓展。一方面,要加速防雷智能化标准的制订,以更好地满足新技术、新业态下的市场需求;另一方面,要以先进的科学技术为依托,进一步建立完善的智慧气象平台。

【参考文献】

[1]李金哲.浅谈雷电定位系统在电网的应用与管理[J].农村电工,2021(06).

[2]孙宝.雷电定位系统在输电线路中的应用[J].农村电工,2021(06).

[3]程登峰,郑世玲,刘静,郭钧天.安徽电网雷电预警系统[J].农村电气化,2017(8).

[4]刘世宇,马磊,石涛.主动式雷电预警系统的设计与实现[J].电气传动,2021(18).

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jisuanjilunwen/48195.html