SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:配电网(以下简称“配网”)管理涉及业务多、节点多,流程复杂,配网问题往往涉及多个部门、多个专业,难以形成全面统一的认识。本文基于配网问题的认识现状,深入探究问题实质,构建了加深认识配网管理问题的“四重机制”模型。经实践应用,该模型能够有效推动对配网问题的认识及解决的系统性,能够为配网管理质量的提升发挥一定的促进作用。

关键词:配电网;问题认识;四重机制;提质增效

一、电网企业配网问题的认识现状

(一)缺乏对问题系统化的认识

1.缺乏问题规范性界定的认识。一方面,缺少问题规范描述的标准,因问题描述不明确、不规范导致“问题提出者”难以说清问题;另一方面,缺少筛选高价值问题的机制和标准,未对问题进行普遍性、关键性判断,导致管理人员对大量非普遍、非关键问题进行无差别处理,挤兑有限的管理资源。

2.缺乏问题统筹管理的认识。一是没有统一的问题管理台账。各级管理人员对问题的多少、分布及解决程度、解决效果不掌握,导致部分问题逐渐变为“老大难”问题;二是没有问题的分类分级标准,由于问题分类、处理主体不明确,导致部分问题对应责任无法快速、准确地到达责任部门和责任人。

3.缺乏问题深层次、全面调研分析的认识。目前的问题调研分析多以了解重点问题、关键事项为主,缺少对问题深层次原因和还原事实或事件全过程的考虑。受限于调研时间、行程安排及被调研单位人员工作配合度等相关因素影响,目前的调查调研基本上没有按全流程环节(角色)、覆盖各管理层级的标准开展,导致问题调查研究不全面,了解问题不深入。

(二)聚焦“表象”显性问题,缺乏对“潜在”隐性问题的关注

1.聚焦“表象”显性问题,导致“同类问题反复出现”。目前,在配网管理过程中往往是在问题出现后,才由涉及业务对应的责任人进行处理,在问题认识上主要集中在“问题来了,怎么解决?”,缺乏对“为何会产生问题?”“如何防止问题复发?”的思考,导致同类问题反复出现。

2.轻视“潜在”隐性问题,导致“新的问题不断出现”。内外部环境的变化,导致配网业务的调整,在业务变化与生产运营模式调整过程中,由于缺乏对“潜在”问题的关注,无法及时预知尚未发生的问题,导致新的问题不断出现。

二、问题的认识理论研究

(一)问题的认识

1.问题是什么。《麦肯锡问题分析与解决技巧》指出,问题表示当前表现(现状)与理想状态(目标)之间的差距;《丰田思考法》指出,问题是指“应有状态”与“现状”的差异;《思维力》指出,问题源于现实与目标之间的差距。可以看出,以上对问题的定义主要基于问题的来源,侧重于表象。

2.问题的再认识。以安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制为例,双重预防机制的“第一重”,即通过对安全生产“隐患”排查,发现风险管控过程中的缺陷、漏洞和风险管控失效环节,在事故发生前坚决消除隐患,重点解决“管不住”的问题;双重预防机制的“第二重”,即以安全风险识别和控制为基础,从源头系统识别风险,分级控制风险,力争将各类风险控制在可接受的范围内,消除或减少事故隐患,重点解决“想不到”的问题。

“隐患”是指可能导致安全事故(事件)发生的人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺陷以及不良的环境。“隐患”本质上反映了主观世界与客观世界之间矛盾,属于已认知的具体“表象问题”。与此同时,“风险”是安全事故(事件)发生的可能性与其后果严重性的组合,风险是客观存在的,但其发展为安全事故(事件)需要有一定的环境和条件。“风险”本质上反映了伴随着人类活动(安全生产)产生,客观事物进入具体主体的“认识-实践”范畴,属于可认知的业务活动“潜在问题”。基于对双重预防机制的理解与学习,可以充分地认识到业务活动“潜在问题”与具体“表象问题”之间的关系。

3.企业问题的再认识。企业是一个由不同领域、不同层次的要素组成的复杂系统,各要素之间相互作用、相互联系,构成了一体化的企业运转系统。而企业问题是伴随着企业的业务运营、管理活动、战略执行等不同领域活动产生的,是企业不同要素一体化运转过程中的产物。因此,企业问题从来不是以单个形式存在的,而是基于企业系统形式存在和发展的,只有基于业务运营、管理活动、战略方向等不同维度立体地看待企业问题,才能真正认识企业存在的问题。

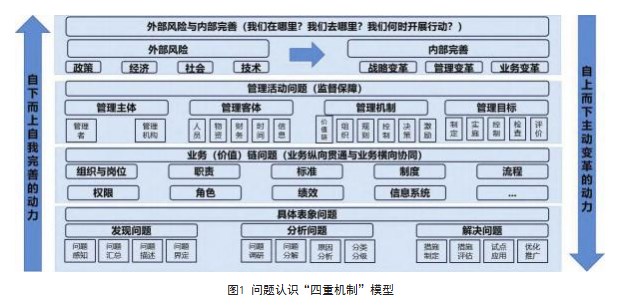

(二)构建问题认识“四重机制”

根据《流程管理风暴》相关理论,企业管理体系模型包括:战略体系、运营体系两个层级,其中战略体系是锚定企业的方向和目标,牵引企业发展;运营体系是通过运营和管控各类业务活动,推动企业从现状走向战略目标。基于对问题的认识及《流程管理风暴》企业管理体系模型,构建了配网管理问题认识的“四重机制模型”(见图1)。

1.“第一重”具体表象问题(显性问题)。在配网管理活动中不同层级、不同岗位的具体主体都可能随时提出问题,只要该主体认为当前表现(现状)与理想状态(目标)之间的差距。该类问题经分类、分层、分级地研判后按照立行立改、举一反三、长效机制建立进入问题解决流程,最终实现“具体问题的解决”。

2.“第二重”业务活动问题(潜在风险)。问题的产生一定伴随着具体的业务活动,因此,在解决具体问题过程中,基于业务场景还原、分析等,就有机会找到包括流程、制度、岗位、职责、权限、信息支撑等管理要素方面的缺陷和漏洞,辨识出更多“业务活动问题”,最终实现“同类问题解决”。

3.“第三重”运营体系问题(潜在风险)。在配网管理活动中涉及众多业务活动,上升至对企业经营管理层面,需在有限资源和问题解决之间取得平衡,并对问题解决机制有效运转进行监督保障,最终平衡“不同类问题解决”。

4.“第四重”战略体系问题(潜在风险)。企业生存和发展,会受到各种内外部环境影响和挑战,企业管理者从更高维度、更高的视野及时调整企业战略、化解系统风险,包括自上而下的主动变革和自下而上的自我完善,最终构建“解决问题机制的机制”。

三、应用实践

(一)基于“四重机制”再认识配网电子化移交问题

电子化移交是指通过电子化程序操作完成实现查勘定损、照片收集、资料整理、审核及照片录入、移交等工作,低压电子化移交过程中资料不完善或者移交不及时都会影响低压配网正常运营工作,造成台区线损异常,是配网管理长期未解决的问题。针对“低压电子化移交影响台区线损异常”问题,运用问题认识“四重机制”模型,有针对性地广泛实践调研与问题收集,深入挖掘低压电子化移交潜在的“本质问题”。

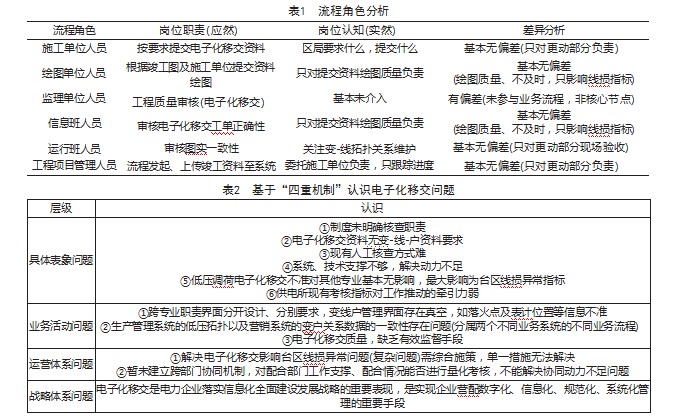

1.基于全业务链开展低压电子化移交问题调研。以往电子化移交问题调研,未按全流程环节(角色)覆盖各管理层级的标准开展,导致问题调查研究不全面,问题认识不深入,问题无法完全解决,问题反复出现。本次调研面向供电所班组与专责、区局相关部门领导与专责、市局相关部门领导与专责,并对其中涉及的制度、业务流程、流程角色(见第5页表1)等方面开展深入研究,实现对电子化移交问题全业务链、全流程的全方位认识,全面还原事实真相。

2.分层梳理电子化移交问题。基于“四重机制”指导下的电子化移交问题调研,共收集相关问题123项,并从具体表象问题、业务活动问题、运营体系问题和战略体系问题四个层级对电子化移交问题进行梳理分析,实现对电子化移交问题全方位认识(见第5页表2)。

3.电子化移交问题的再认识。以往对电子化移交问题认识主要集中在“电子化移交工作没有执行到位”的“表象问题”上,问题解决都是从点上出发去剖析解决,例如明确职责、加快绘图时间等,但零散的措施无法解决问题。基于“四重机制”从四个层级对电子化移交问题再认识,认识到电子化移交问题涉及基建、生产、低压营销等多个专业的复杂问题,包括业务场景流程设计、职责划分、资源分配等跨专业问题,需要以更高视角从“面”的角度整体考虑统筹,才能制定最优解决方案。

(二)基于“四重机制”构建问题分层分级管理体系

问题深入认识往往涉及多个层级,相应的问题需执行层、业务层和管理层的责任人员统筹解决。因此,基于“四重机制”,建立问题分层分级管理体系,实现问题与执行层、业务层和管理层的最佳匹配,推动配网问题的解决。

1.整合各类问题感知渠道与方式。在班组、供电所、区局、市局四级设置问题联络人,负责相应层级的问题收集,统筹政策研究、流程分析、专项检查、调研座谈等各类主被动感知渠道,同时发挥两级运监中心态势感知、专题分析等作用,实现“配网类问题”的全面感知、收集。

2.明确各层级问题界定、分类分级标准。明确班组、供电所、区局、市局四级提质增效联络人对收集问题开展问题界定、分类分级等工作职责,审核问题真假并界定问题大类、责任部门等,同时建立问题收集台账模板,实现“配网类问题”的统一、规范管理。

3.建立问题分层分级处理及提级处置标准。明确班组、供电所、区局、市局四级问题处置的职责定位,区分执行类、业务类和管理类等问题类型,基于问题影响的“重要度”和“紧迫度”统筹推动本级收集到的各类问题有序解决,同时对满足提级处置标准的且本级无法解决的问题及时向上级反馈,实现“配网类问题”解决流程高效、最优。

四、结语

本文以配网全过程管理问题研究为基础,结合理论与实践,提出了问题认识的“四重机制”模型,并基于“四重机制”开展了“电子化移交影响台区异常”问题认识以及构建配网问题分层分级管理体系的应用实践。实践证明,该模型能充分挖掘配网管理的“潜在问题”,为电网企业构建问题管理体系提供了重要理论参考,对推动配网管理问题解决,实现提质增效起到了一定的作用。

参考文献

[1]毛泽东.毛泽东选集[M].北京:人民出版社,1991.

[2]王利平.管理学原理[M].北京:人民大学出版社,2014.

[3]蒂尔曼·伯格斯.机制设计理论[M].上海:人民出版社,2018.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/guanlilunwen/60200.html