SCI论文(www.lunwensci.com)

摘 要:2021年1月21日,《第2205号内部审计具体准 则—— 经济责任审计》(2021修订版)由中国内部审计协 会重新修订后正式印发。本文基于此次准则修订的核心内 容,系统地分析和比较了新旧经济责任审计准则,并针对 新准则实际应用过程中可能存在的问题,提出了若干建 议,以供参考。

关键词:经济责任审计准则,修订,解析,应用

一、引言

自2016年11月我国首次颁布经济责任审计具体准 则以来,其不完善的审计准则和不健全的审计机制一 直是内部审计备受争议的一个重要原因。例如,审 计机制不科学,审计监督时效性差(郭佳苹、郝其 友、王伟伟、荆树清、杨彬,2021);评价标准不明 确,难以界定经济责任(刘亚男、张文承、郝素彬, 2017) ; 强化责任管控, 紧抓履职尽责(王桂荣, 2021)。

2021年1月21日,中国内部审计协会通过补充完 善审计监督对象、审计检查内容体系及主体责任类型 层次划分等内容,重新修订了《第2205号内部审计具 体准则 —— 经济责任审计》报告(以下简称“新准 则”),以切实达到进一步规范经济责任审计工作的 目的。然而,新准则仍存在任后审计实施标准不明、 审计评价容错机制实操困难、企业整改难以有效监督 等问题。针对此类现象,笔者尝试通过规范分析法, 研究新旧准则的区别,分析了经济责任审计准则在实 际应用过程中仍未解决的老问题及可能会遇到的新问 题,并提出了相应解决措施,希望为进一步完善经济 责任审计提供参考。

二、准则修订的背景及内容

2019年7月, 中共中央办公厅、国务院办公厅汇 编的《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导 人员经济责任审计规定》正式印发,成为进一步规范 内部审计机构开展经济责任审计工作的强有力助力。

同时,为与新时代经济责任审计规定相衔接,中国 内部审计协会组织修订了《第2205号内部审计具体准 则——经济责任审计》,在结合审计人员实施经验的 前提下,切实提高审计的质量。

三、修订条款的解析

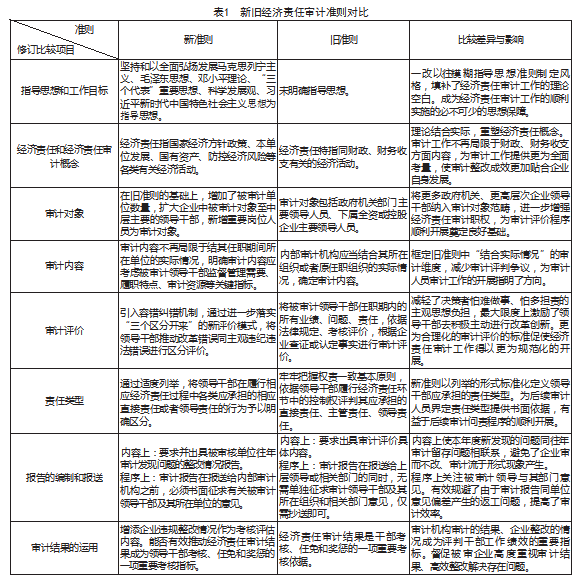

新经济责任审计准则的修订,使审计工作的开展 得到了更为规范化的指导。为有效帮助审计人员正确 明晰新旧准则区别,切实提高经济责任审计的质量与 效果,笔者拟从经济责任审计指导思想和工作目标、 概念等八个方面进行系统性分析,比较新旧准则变 化,详见表1.

四、新经济责任审计准则的应用

(一)新准则的应用困境 1.部分审计内容制定不合理

领导在岗期间对决策系统内的组织的各项活动拥 有筛选、驾驭、决定的权力被称作企业决策权。换言 之,领导离任即失去了对企业的决策权力。根据新准 则描述,经济责任审计不再拘泥于领导者在岗时间节 点,审计人员在各级领导干部任职期间、在各级领导 干部离任后均可直接进行相应项目审计。但由于准则 仅对发展战略制定、治理机构建立的审计内容概要性 描述,并未明确领导离任前后不同情况决策权的划 分,未制定审计人员面对领导离任前后不同种情况的 审计标准,因此,审计人员实操困难。

2.审计评价依托审计人员主观判断

经济责任审计涉及政策执行、财务收支、资产保 管等多个项目内容,针对性强、目的明确、风险较 大,这种特征导致审计评价环节实际操作十分困难。 不仅如此,容错纠错机制的引入,使审计评价内容得 到进一步细分。相较于原准则,新准则赋予经济责任 审计人员更高的期望与要求。然而,实际情况是,由 于准则并未明确评价标准,审计人员的个人经验判断 成为审计评价主要衡量标准。并且经济责任审计覆盖 面广、涉及专业繁杂,而审计人员大多仅储备基础财 务知识,对其他专业知识了解匮乏,审计人员主观臆 断、以偏概全情况时有发生。

3.企业整改流于形式

为保障审计结果最终能够被有效运用,严格的问 责机制和整改评判制度是不可或缺的。但在实际工作 中,准则并未对企业整改标准做出明确规范,审而不 改的情况仍有发生。新准则第三十七条笼统性地概括 了内部审计机构应监督企业整改,但对于“什么程度 开展后续审计”“如何跟踪了解企业整改成效”“被 审计单位整改时限”等监督过程中实际会遇到的问题 并未给予标准化定义。这会直接导致内部审计机构对 于整改环节模糊处理,对于整改情况仅开展浮于表面 的监督审查,而不进行深入了解。无独有偶,内部审计机构仅通报在一定范围内进行的审计领导干部与其 所在单位的整改落实情况,审计报告仅显示往年审查 出问题的整改情况,对当年审计整改成效并不做单独 说明。导致企业缺乏整改紧迫感,从而故意拖延、敷 衍了事,使企业整改流于形式。

4. 内部审计机构权力过于集中

内部审计机构职权的合理划分是有效实施经济责 任审计的前提。但新旧准则仅对审计程序、内容进行 反复更改强调,并未对内部审计机构职权划分做出具 体说明。例如,内部审计机构审计同后续被审单位整 改检查,准则仅概括性地规定提出问题和检查解决情况均由内审机构完成,这很可能导致审计和监察由同 一批审计人员完成。审计人员含糊审计、监察舞弊的 可能性会大大增加。

(二)应用困境的突破

1.调整决策有关审计内容

相比旧准则,新准则的任后审计很大程度上解决 了企业“光审不改”“离任即不承担企业整改责任” 等问题,但同时又产生了“不明确领导离任前后对于 决策权审计”的问题。基于此情况,笔者认为应尽快 调整决策有关审计内容,明确在领导离任后对于决策 权使用具体情况划分,给予审计人员在离任节点前后 具体审计指导,保障审计程序顺利进行。

2.及时出台审计人员评价应用指南

经济责任审计准则颁布至今,审计准则在实践中 得以被不断予以修正完善,然而,广大审计执业人员 却对有关审计评价方面的业务实操仍处于探索阶段。 为了尽快规范化审计评价程序施行,也为了促使各领 导干部更加积极、主动、创造地进行改革创新,有关 部门应进一步契合工作实际,出台审计人员评价应用 指南,并通过构建数据化审计评价指标体系的方式, 明确领导干部对履行经济责任过程中具体行为的容错 归责制度,定义各项目具体行为规范标准。审计人员 拥有具体可以参照的标准,在提升审计人员知识储备 的同时,降低审计评价操作难度,切实推进审计评价 制度实施,提升审计评价质量。

3.企业整改成效纳入审计报告

将企业整改成效纳入当年审计报告可以很好地解 决企业整改流于形式、审计结果运用不佳问题。首 先,根据审计结果规定被审计单位的整改时限;其 次,整改时限到后,审计部门及时对被审计部门展开 整改审查;最后,将整改成效汇编至审计报告中,并 报送各个有关部门。这种方式不仅可以从程序上规避 审计整改浮于表面、流于形式情况,而且可以规范对 内部审计机构的管理,加强对企业整改情况的检查及 监督,督促被审单位能够高度重视、积极予以整改解 决,提高审计整改效率。

4.落实不相容职务分离政策

有效遏制企业整改流于形式的关键是尽快落实不 相容职务分离制度,并通过此种方式对内部审计机构具体职权作出合理划分。具体实施可以参照公司财务 中业务经办与稽核监察分离实施的管理思路,系统性 地分析在经济责任的审计流程中内部审计人员职责所 涉及的不相容职务,并及时实施相应分离措施,使其 形成一套各司其职、相互监督制约的工作机制。笔者 认为,可以将改革重点放在审计评价和整改监督环 节。由不同职责的审计人员分别对当年领导干部履行 经济责任发现及往年留存的问题和整改的情况进行考 察。从程序上来说,整改监察部门由审计终端出发, 增加对内部审计机构在审计评价过程的监督检查;次 年的审计评价再次考核审计监察成效,对整改检察部 门又形成制约。从执行效率上来说,审计同监察联动 使经济责任审计内容得到更全面化的覆盖、标准得到 更细节化的规范,也对企业整改成效提出了更高的期 望与要求。

五、结语

新经济责任审计准则的修订,在很大程度上解决 了审计标准制定不合理、审计整改流于形式等问题, 也为审计人员工作提供了较为完备的审计指导。基于 全面深化改革的大背景,审计创新仍需要牢牢把握及 时反馈审计工作和不断完善审计准则两个关键点。本 文基于内部审计机构在实施新经济责任审计准则过程 中可能遇到的问题,就准则修订层面针对性地提出解 决措施。希望通过本文研究为我国经济责任审计的良 性发展提供有益参考。

参考文献

[1] 马志娟.腐败治理、政府问责与经济责任审计[J].审计研究,2013(6):5.

[2] 郭佳苹,郝其友,王伟伟,等.新时代企业经济责任审计发展路径浅探[J]. 中国内部审计.2021(5):30-35.

[3] 朱荣,张月馨.经济责任审计容错纠错机制构建研究[J].会计之友,2020(4):115-119.

[4] 刘亚男,张文承,郝素彬.审计全覆盖下高校经济责任审计问题及对策[J].会计之友,2017(6):8.

[5] 孙凯. 《内部审计具体准则 — 经济责任审计》解析.[J].交通财会,2016(5)55-58.

[6] 杨建荣,董学成.新时代经济责任审计发展战略研究[J].审计研究,2019(1):3-9.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/guanlilunwen/57470.html