摘 要: 从斯密、泰勒到福特,这一时期分工理论盛 行,组织追求分工和效率。丰田生产方式、阿米巴生产 模式赋予组织依照市场需求快速响应的“反射神经”, 组织更强调自我调节、柔性生产,追求利润最大化。 “温特制”和德国“工业4.0”建立了企业间知识共享、 产品互联的协作平台,知识商品化成为组织的主流操 作。正是基于生产方式的变革史,本文论证了分工、协 调、知识外溢是构成组织不断进化的基因;简化、外部 化、并行化是组织演变的路径;最后,构建了神经元网 络组织的模型,嵌入了刺激-反应型组织与反馈型组织 的反应链,阐释了组织形态的进化趋势。

关键词: 分工,协调,知识外溢,简化,外部化,并行化

一、引言

1776年,亚当 ·斯密在《国富论》中第一次提出 了劳动分工的观点,系统阐述了劳动分工对提高劳 动生产率的作用;1911年,泰勒发表了《科学管理原 理》一书,通过工作现场的调查和实验,总结了提高 企业生产效率的基本原理和方法;1913年,福特公司 开发出了世界上第一条流水线,用于T型车的大规模生 产,实现了汽车工业由手工作坊向大规模生产组织的转 变。科学管理和大规模生产组织这两个基础性创新,使 得美国在20世纪初成为现代全球制造业的标杆。

石油危机爆发后,丰田的生产方式开始显示出优 势。准时化和自动化构成丰田生产方式的两大支柱, 有别于福特制单纯追求效率最大化,丰田制精益生产 追求成本最小化。同一时期的日本京瓷公司,为使员 工参与到公司的经营活动中,推行阿米巴组织,以日 核算的会计手段进行现场管理,追求“销售最大化, 成本最小化”。

到了20世纪80年代,信息技术迅猛发展时,以英 特尔的芯片、微软的视窗操作系统为核心,建立行业 标准,大量业务外包,形成集聚效应,带动计算机行 业以“摩尔定律”快速迭代更新;温特制不仅深刻地 改变了信息技术产业,同时对其他产业及社会经济也 产生深远的影响。网络组织开始成形。

2013年4月, 德国政府在汉诺威工业博览会上正式 提出“工业4.0”战略,以网络实体系统及物联网为技 术基础建立智慧工厂,整合价值流程中的客户及商业 伙伴,将生产中的一切信息均数据化、智慧化,以分 布式生产的方式实现个性化产品的快速供应。

纵观生产方式的变革史,组织形式从科层组织向 单元组织、网络组织不断演变。本文回到组织产生的 原点,研究了分工原则下的效率曲线,分析了大规模 生产、精益生产、分布式生产所对应的刺激-反应型组 织、反馈型单元组织、神经元网络组织的进化史,构 建了神经元网络组织的模型。本文研究表明,分工、 协调、知识外溢是组织的内在基因;简化、外部化、 并行化是组织演变的路径。生产方式的变革所带来组 织演变如表1所示。

二、组织演变的基因:分工、协调、知识外溢

(一)分工:效率最大化

分工与效率的关系如图1所示, ABC为个体的效率 曲线,ADE为组织的效率曲线。

在图示A点,当组织只有一个人时,组织的效率与 个体的效率一致,此时效率最低。

AB段,随着分工的深入,复杂的工作经过分拆简 单化,每个个体的效率不断提升。在工业化初期,分 工带来效率显著提升的效果,如美国劳工部公布的案 例:一个技术熟练的女裁缝需10小时完成一件男士衬 衫的全部25道工序,但是在一个机械化制衣厂,由专 业工人分别负责39个工序,只需80分钟即可完成一件 衬衫,效率提升为7.5倍[1]。

BC段,分工进一步细化,个体的有效工作时间进 一步减少,但其无效工作时间却停留在最小值,不能 继续下降,从而效率降低。BC段的效率下降可以用泰 勒的动作研究来解释;亨利 ·霍本将泰勒的动作时间构成以公式表示为: H = Hp + Hi + He [2]其中, Hp 为直接生产时间, Hi 为间接生产时间, He 为闲置时间。通过改善,可以将间接生产时间和闲置时间最小化,以 ε 代表这最小量的额外工作H = H + ε效率η = Hp /(Hp + ε) ,当ε 不变, Hp 减小时,效 率降低。

AD段,在泰勒动作分析的基础上,通过改变生产 过程本身,引入流水线,建立大规模生产的组织,实 现了劳动的进一步优化,这种组织效率的提升以福特 制为代表。1913年,福特应用反向思维建立了第一条 流水线,使每辆T型汽车的组装时间由原来的12小时28 分钟缩短至90分钟,生产效率提高了8倍[3]。

DE段,由于组织内每个个体的效率存在差异,在 整个生产流程中由于分工过细、流程串行节点增加, 线平衡变差,总体效率开始下降,组织效率下降的拐 点D点在个体的最高效率前出现。而且, 组织效率下降 的斜率也要大于个体效率下降的斜率。丰田的精益生 产通过人员技能多样化对分工过细进行矫正。由于员 工受教育程度提高,企业在职业培训上的持续投入, 员工具备了多样化的技能,可以同时从事多个工序或 操作多种设备,实现上下工序间的互助式生产,将等 待时间进一步最小化。这样,在一个单元组织内,就 可以由少量的员工完成整个流程的生产,达到降低成 本的目标。

(二)协调:利润最大化

石油危机发生后,以丰田公司为代表的精益生产 方式显示出巨大的优势,其生产模式以泰勒科学管理 等为基础,为福特制的流水线引入“准时化”和“自 动化”两条反射神经。由市场端的需求拉动,将生产 的需求信息通过看板的目视化管理逐级向前传递,以 实现“把必要的产品、必要的数量,在必要的时间以 最低成本生产出来”[4] 。当计划发生微小变动,无须生 产管理部发出指令,现场人员也能采取相应的行动。

准时化生产使市场的“多样化”与生产的“均衡化” 协调起来。

自动化要求机器具有人的智慧,当机器发生异常 现象,哪怕微小的异常现象或可能出现次品时,都立 刻停机。这个理念推广到流水线上,当任一名员工发 现不良时,均可触发安全灯系统来停线,这样流水线 也具有了人的智慧。自动化使“高效率”与“高品 质”协调起来。

“准时化”与“自动化”使企业具备了无意识适 应变化的微调机能,构成并强化了企业的“反射神 经”,使组织具有了初步的智慧。这时组织不再以 追求局部效率最大化为目标,而是通过“准时化”与 “自动化”的协调机制实现总体利润最大化。

(三)知识外溢:网络价值最大化

20世纪80年代, 信息技术开始普及。计算机产业 初期以IBM为代表,仍然是垂直一体化的生产方式。 到20世纪90年代, 微软公司的视窗系统和英特尔的 微处理器互相搭配,构建了信息技术产业的温特制 (Wintelism)平台,定期发布新一代软硬件系统,引 导整个产业不断升级[5] 。在温特制下,整个计算机产业 转向水平分工,每个水平分工的参与者都能够专业经 营产业链条中的一个价值节点(如硬盘、芯片等); 引导产业升级的企业,制定标准以协调水平分工,也 因此成为行业的领导者。此时,竞争的重点不再是效 率或是成本控制,而是标准的制定和升级,因用户长 期使用习惯的“路径依赖”而锁定客户群体。

温特制下,微软、英特尔是以底层技术的供应为 核心,产生集聚效应,形成产业集群。而在其他产 业,跨国公司则是作为集群的重要客户通过生产外包 和模块化来获得柔性生产的优势。跨国公司将外界的 市场信息及时传递给地区的生产厂商,将集群纳入全 球的生产网络[6] 。在网络组织中,每个企业是异质性知 识的集合体,不同知识相互作用和促进,产生了比各 企业知识累加大得多的知识优势。基于知识外溢的分 布式生产,实现了网络价值的最大化。

(四)基因的共生机制

组织的产生及演变缘于生产方式的变革需要,不 同时期组织的基因发生突变,大规模生产时期“分 工”提高了效率;精益生产时期“协调”使企业利润 最大化;分布式生产时期“知识外溢”使网络价值最 大化。但其实这三种基因一直存在于企业的组织中,只是不同时期表现的方式不同。

亚当 ·斯密最开始强调的是体力劳动的分工;泰 勒在此基础上推行脑力劳动与体力劳动分工;福特通 过流水线固化分工;丰田的单元生产对过度的分工适 当纠正,训练员工的多技能;温特制将垂直的分工转 化为水平分工;集聚产业将企业内的分工通过外包化 和模块化转化为企业间的分工;网络企业进化为专业 知识的分工。因此“分工”是组织最早诞生的基因, 但时至今日,依据斯密分工原则而建立的组织模式仍 以某种形式植根于现代企业中。

泰勒通过科层组织的集中命令来协调不同的劳动 者;丰田的单元组织以分散授权协调市场需求与均衡 生产;网络组织运用信息技术平台协调相互间接口标 准。协调与分工一样提升了组织的效率,并进一步使 利润最大化。

从知识的创造与分享角度来分析,组织的演变也 是一脉相承的。大规模生产时期,由于体力劳动者受 教育程度低,通过脑力劳动者观察、总结的工作标准 知识传授给体力劳动者,实现了煤矿工人都能生产汽 车的奇迹;精益生产时期,将劳动者视为企业宝贵的 财富,对其培训,进行长期的智力投资,普通劳动者 同样能归纳、总结、创造知识,让其参与到现场的管 理与决策中,提升了企业快速适应市场变化的能力; 分布式生产时期,则是企业在网络平台中吸收、内化 平台中的相关知识,同时企业的知识外溢,构成平台 的知识库。

虽然组织的形态一直在变,但组织的基因留存下 来并共同发生作用。在现代企业内,劳动者已普遍受 到良好教育,但仍会存在教育程度差异、专业知识结 构差异,所以,仍会有分工及对应的简化的科层制 度。对应市场的不同需求,企业内分成不同的快速响 应的单元组织,并发挥出协调的功能;在与供应商、 客户、同业厂商等网络企业交往中,企业的异质性知 识与核心能力相互补充,形成共生共赢的生态系统。 这样,在一个企业中,分工、协调、知识外溢这些组 织基因共同构成企业的生命体,促进企业的自我复 制、自我进化。

三、组织演变的路径:简化、外部化、并行化

分工、协调、知识外溢这三种基因是如何促进组织 进化的,如表2所示。基因在组织中是共存的,进化路 径则是有严格的先后顺序:简化→外部化→并行化。

(一)简化

简化是组织分工进化的路径,是组织一切变革的 起点,包含三个层次:动作的简化、产品(服务)的 简化和流程的简化。

1.动作的简化

日本松下的精益专家列出了步行、搬运、保持等 56种不产生价值的动作,通过“十手”工具,发现动 作中作业浪费的着眼点予以改善,例如,作业中需要 步行动作,改善时就想办法去掉步行动作。

2.产品(服务)的简化

以安装空调为例,先用盖布将安装位置附近的书 架等盖好;安装完后,由于细小的灰尘遍布角落,又 细心地花一个小时擦拭整理好。这是早期海尔所强调 的“星级服务”。2008年海尔与地质超深钻技术专家 联合研制出海尔空调金刚钻,采用了新式钻头和集污 器,实现了快速、洁净无尘的钻孔安装[7]。

通过简化问题,将解决灰尘擦拭的问题简化为无尘 操作,结合专业化工具的发明实现服务品质的飞跃。

3.流程的简化

20世纪80年代初, 福特汽车公司的北美分公司, 财务人员超过500 人。其中,应付账款部门有一项规 定:“发票收到后才能付款”。在进行流程再造时, 改为实行新的规定“货物收到后才能付款”,后来再 改为“货物使用后付款”。这一变革使福特汽车公司 的采购、收货、对账流程得到极大的简化,财务人员 从500人降到125人,并且极大地减少了配件的库存、 改善了现金支出[8]。

(二)外部化

丰田的精益专家信户茂夫将设备调试分为内部调 试和外部调试两部分。内部调试必须关机进行;而外 部调试可在机器运行中进行,缩短换模时间的关键就 是将内部调试尽可能地转换为外部调试。1969年,信 户茂夫与现场的主管们一起成功地将1000吨级冲床的 模具换模时间由原来的4小时缩短到3分钟[9] 。SMED (Single Minute Exchange of Die)系统发展为一项关键 技术,而外部化是其核心特征。

正如丰田生产方式中的SMED系统,通过将内部时 间外部化,降低换模时间,以此来协调换模与其他工 序的均衡,因此“外部化”是组织协调的进化路径。

(三)并行化

当组织进化到新的阶段,实现了机器生产机器、 建立了可自学习的信息系统,这时组织已具备高级生 物的智慧,可通过组织的知识外溢、自我复制来提升 社会的网络价值。网络节点的复制和并行化是组织知 识外溢的进化路径。

并行化的优势在于将效率较低的个体并行工作可 实现总体效率的显著提升,并行化的理论基础有神经 网络、并行工程等。

1.神经网络理论

在人脑中,神经元需要1毫秒产生神经冲动,神 经冲动在轴突中传导的速度在每秒0.5米(最细小的轴 突)到每秒120米(最粗大的轴突)之间[10] ,这些都远 低于计算机内部电信号产生和传导的速度。但人脑中 密布着超过1011个神经元,而每一个神经元能接收并传 递神经冲动到数以千计的神经元,这些神经元采用了 平行加工机制来处理外部信息,因此,人脑比计算机 系统更为复杂、性能也更为优异。

2.并行工程

并行工程是对产品进行并行、集成化处理的开发 技术。将产品全生命周期内各阶段的因素进行分解, 协调供应商、企业内各部门、客户同时进行开发。并 通过建立各单元间的信息交流与共享平台,将串行的 开发工作转换为并行的开发工作,缩短了设计、制造 周期。

组织通过并行化使效率和绩效的提升拥有了无限 可能性。

(四)演变路径的顺序机制

简化、外部化、并行化这一组织演变的路径其实 就是组织推行变革的路径。在推行智能制造的产业升 级过程中,组织需做的第一步,就是依据客户价值实 现的流程,对现有的所有过程及产品进行简化,只留 下对客户有价值的部分,对现场的生产动作进行改 善,简化到极致。第二步,在此基础上,将通用、重 复、简单的动作以机器来完成,实现体力劳动的外部 化;将简化的工作流程以信息系统来完成,实现脑力 劳动的外部化;一些专业化程度更高的环节,如专业 设备及软件的开发、产品更深层次的失效分析、模块部件的生产等,借助外协合作厂商来完成,实现组织 内分工的外部化。第三步,通过企业内不同的跨职能 单元组织对接市场不同的业务需求,实现多个业务流 程的并行化作业;通过并行工程将一个长周期项目分 解为串行流程上多个环节的并行作业,快速、有效地 实现客户需求。

如果没有遵循上述变革路径,如未进行简化动作 和产品,直接导入自动化机器,机器将会是低效的, 通用性差,最终产品更新换代而设备已闲置一边;如 未进行流程简化,直接导入信息系统,则会造成组织 不断重复执行低效的流程,甚至造成信息系统使用者 “削足适履”,阻碍流程的优化改善;如未进行简 化、外部化,直接导入并行化的单元组织,将会缺乏 专业的团队和信息平台,因无法形成有效的协调而出 现不断延期、工作失误、前后衔接失调等。

因此,推行组织变革需严格遵循简化→外部化→ 并行化这一组织演变的顺序机制。

四、组织演变的形态模型:神经元网络组织

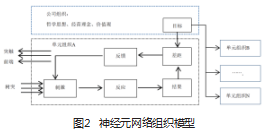

生产方式的变革带来组织形态的演变,从刺激-反 应型组织,进化到反馈型组织,再进化到神经元网络 组织。图2展示了神经元网络组织的模型,其中包含了 前两种组织形态进化保留下来的痕迹。“刺激-反应- 结果”的反应链揭示了刺激-反应型的组织形态特点, 单元组织A(B,……,N)与公司组织的结构体现了 反馈型组织形态的优势,突触前端、树突的增加预示 着神经元网络组织的形成。

(一)刺激-反应-结果

在工业化初期,泰勒明确地提出了管理层和作业 层分离,开始建立了科层组织。在福特制中,组织等 级分明、层层指挥、部门之间没有横向联系,是一种 线性的生产组织形式。如同刚诞生的原始生物,组织 只有简单的“刺激-反应”机能。外界的刺激是物质贫 乏,组织的反应是大规模生产、不断提升效率,当整 个社会生产过剩时,组织缺乏智慧,无法做出有效的应对行动。

科层组织尊重人性的特点,强调“对激励的刺激 做出反应”,所以这一时期的组织可以被称为刺激-反 应型组织,以“刺激-反应-结果”的反应链保留在图2 的模型中。

(二)目标-差距-反馈

京瓷公司将企业划分成许多单元组织(阿米 巴),并为每个阿米巴设定了目标。在这个过程中组 织不断自我成长,初期的刺激-反应机能已进化为具有 灵敏的反射神经,当外界环境发生变化时,能迅速地 通过每日“单位时间核算表”检视经营结果,与目标 比较,寻找差距并做出反馈改善。此时的单元组织已 具有了初步的智慧,并能自由自在地反复进行细胞分 裂与复制(单元组织B……单元组织N),让组织不断 地扩大。而在公司组织的根基里,流淌着普遍正确的 哲学思想、经营理念、价值观,统领每个单元组织朝 着协调一致的目标努力。因此,无论单元组织如何细 分、裂变、复制,整个公司仍会像一个生命体一样, 正常发挥机能,生生不息。

单元组织标志着生产的经营活动由管理向治理转 变,体现了分散决策的授权,在公司目标的指引下具 有自组织、自我改善的功能。在刺激-反应型组织的基 础上增加了“目标-差距-反馈”反射神经, 在图2模型 中构成反馈型组织的缩影。

(三)突触前端、树突

与反馈型组织相比,进行分布式生产的网络组织 增加了更多的“树突”以接收其他组织的信息,同时 也增加了更多的“突触前端”向其他组织传递信息。 每个组织就是一个神经元,无数的组织互联构成了复 杂的神经网络。“突触前端”“树突”数目增多,建 立联结的过程就是知识外溢与内化的过程,反馈型组 织也因此进化为神经元网络组织。

正如人脑中,每个细胞体和树突通常能够与大 约1000个其他神经元建立突触联系,并因此建立了并 行工作机制。在神经元网络组织中,随着“突触前 端”“树突”数量的增多,并建立了基于信息技术平 台的广泛联系,单元组织也因此实现了并行化的工作 机制,虽然单个组织的效率并没有较以前提高,但整 个网络组织的效率显著提高。

五、结语

不同时期社会生产面临不同的矛盾,通过组织的建立、重构、变革解决了矛盾,促进了社会生产 的进步。从手工作坊生产到大规模生产,组织通过 分工与交换解决了个人利益与社会利益的矛盾;从 大规模生产到精益生产,组织通过协调机制解决了 效率与利润的矛盾;从精益生产到分布式生产,组 织通过知识外溢解决了专业化分工与复杂多变的市 场需求之间的矛盾。所以,生产方式的变迁史也是 组织的变迁史。

组织区别于个体,在于组织拥有了分工、协调、 知识外溢的基因,这三种基因的共生机制可用于组织 建立及重构的理论指导,并据此培育组织的核心竞争 力。先简化,再外部化,最后并行化,是组织不断改 善的进化路径,也是组织变革的理论基础。充分认识 到组织进化路径的顺序机制,将有助于组织制定合理 的变革战略,实现稳定、可预期的愿景。

当组织进化到神经元网络组织的形态时,其内部 也存在刺激-反应型组织、反馈型组织的全息缩影。随 着与外部环境交互作用的突触前端、树突数量不断增 加时,组织的效能也呈指数级数的增长。未来,生产 方式将实现人工智能主导的智能制造,组织也将在神 经元网络基础上进一步进化为具有认知、分析、自我 创造的智慧型组织。

参考文献

[1] [加]瓦科拉夫 ·斯米尔,李凤海,刘寅龙(译) . 国家繁荣为什么离不开制造业[M].机械工业出版社,2016.

[2] [比]亨利 ·霍本.资本主义劳动优化的历史:泰勒制、福特制和丰田主义 [J].海派经济学,2007(20):142-147.

[3] [日]大野耐一,谢克俭,李颖秋(译) .丰田生产方式 [M].中国铁道出版社,2016.

[4] 黄卫平,朱文晖.温特制:美国新经济与全球产业重组的微观基础[J].美国研究,2004(2):7-24.

[5] 任胜钢.产业集群:跨国公司的视角[J].学术月刊,2004(9):38-45.

[6] 黄群慧,黄速建.现代企业管理-变革的观点[M].经济管理出版社,2007:176.

[7] “信户”保质有高招—— 一位曾把模具更换时间从原来的5个小时缩减至2分半钟的管理人[J]. 中国集体经济, 1999(5):44.

[8] [美] Robert L.Solso,M.Kimberly Maclin,Otto H.Maclin.认知心理学[M].上海人民出版社,2008:35-38.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/guanlilunwen/53821.html