(7) 就制度和政策看, 首先, 户籍制度对农户陷入绝对贫困的概率并没有显著影响。户籍制度虽然对农户收入及差距有显著影响 (1) , 但对处于绝对贫困的农户来说, 户籍制度对其收入的影响却不显著。因此, 即使消除或改革户籍制度, 对于消除或减弱农村绝对贫困的作用也十分有限。其次, 惠农政策对贫困农户脱贫没有显著性作用。其原因在于:样本覆盖的2003—2010年间, 农业税减免、种粮补贴等系列惠农支农政策均是鼓励农业生产导向的“农业补贴”, 救助弱势群体导向的“救济、抚恤”等政策并没有实质性改变。对于绝对贫困户, 由于其人力资本积累弱、物质资本缺乏等原因, 往往无法较好地从事农业生产, 所以难以获得较高的“农业补贴”。

(8) 就区域和时间看, 首先, 农户所在村落的人均收入越高, 农户贫困的概率越低。表明村落经济发展水平对农户贫困有显著影响, 村域经济越发达, 农户贫困的概率越低。因此, 以发展村域经济为突破口, 自下而上发展农村经济, 提高农户收入, 对于农村减贫具有一定的政策意义。从该角度讲, 目前国家实施的“大学生村官”、“村民选举”等基于村落的系列改革性制度, 对于农村减贫具有重要的积极意义。其次, 就经济带看, 和华东相比, 其余三个区域农户陷入贫困的概率均显著较高, 进一步说明了区域经济发展水平对农村减贫的重要作用。最后, 就时间看, 和2003年相比, 随着时间推进, 农户贫困的概率呈现逐步减弱的趋势。

4 稳健性检验与内生性讨论

4.1 稳健性检验

上文的计量分析中 (模型1) , 被解释变量的设定是以国家绝对贫困线为标准。但众多的批评指出中国官方的绝对贫困线定得过低[11,49]。为了检验模型1中实证结果的稳健性, 分别采用国家相对贫困线和国际贫困线进行稳健性检验。模型2是以国家相对贫困线为标准, 模型3和模型4分别是以1美元和2美元国际贫困线为标准建立。估计结果见表3。比较三个新建模型与模型1的回归结果可以发现, 总体来看, 贫困线提高以后, 绝大多数变量的显著性与模型1一致, 说明上文中模型1的主要发现和结论是稳健的。但极少数变量的显著性并不稳健, 讨论如下:

(1) 在人力资本变量中, “技能培训”的显著性不稳健, 在模型1至模型3中均不显著, 但在模型4中显著为负。同样的, 在物质资本变量中, “耕地”的显著性不稳健, 在模型1至模型3中显著为正, 但在模型4中显著为负。表明随着贫困线逐步提高, 贫困户样本不断改变, 技能培训和耕地对农户贫困的作用发生改变, 显著降低了农户贫困的概率。其原因可以用Romer[44]和Lucas[45]的人力资本新增长理论做出解释。当贫困线很低时, 贫困户的人力资本积累极弱, 没有足够的能力接受知识或技术进步, 难以“驾驭”物质资本, 使得知识、技术进步等无法内生于人力资本, 难以和物质资本相互促进或融合, 阻碍了生产率提高, 从而不利于其收入水平提高。例如健康状况极差导致无力经营耕地, 即使增加耕地面积也不能导致其收入增加;或者由于基础教育水平太低, 没有能力接受技能培训。而当贫困线提高到2美元标准时, 贫困户的人均基础人力资本水平显著提升, 例如, 和绝对贫困标准相比, 在2美元标准下, 劳动力健康评价均值从4.31升至4.40;人均受教育年限从5.66年升至5.99年。对应的, 其接受知识或技术进步以及“驾驭”耕地等物质资本的能力增强, 有利于其收入增长和脱贫。该结论的重要启示是:基础人力资本对于脱贫十分重要, 一方面, 由于基础人力资本十分薄弱, 极端贫困户或绝对贫困户的减贫尤为困难;另一方面, 只要有较好的基础人力资本, 即使依附于农业生产, 也将有利于抑制贫困的发生。

(2) 在家庭特征变量中, 户主性别在模型4中不再显著。表明随着贫困线提高, 户主性别对农户贫困的影响不再重要。按照Stark[50]的家庭投资组合理论, 对于绝对贫困农户来说, 由于家庭总体人力资本较弱, 户主起到“顶梁柱”的作用, 其对农户收入的作用十分重要;随着贫困线提高, 样本家庭的平均人力资本增强, 户主的“顶梁柱”作用也逐步弱化。

(3) 最后一个不稳健的变量是户籍制度。在模型3和模型4中, 户籍开始变得显著且为负, 表明非农业户籍有利于降低农户贫困的概率。因此, 当贫困线很低时, 户籍制度并不是影响贫困的因素;但随着贫困线提高, 户籍制度开始对贫困有显著影响。

4.2 内生性讨论

在大多数相关的研究中, 学者们都视贫困为前定变量或外生变量, 没有充分考虑其可能存在的内生性问题。而实际上, 在采用人均纯收入判定贫困户的情况下, 一方面, 解释变量与被解释变量之间的双向交互影响可能产生内生性, 例如非贫困户往往凭借经济实力获得更多的教育机会、良好的健康状况, 以及积累更多的物质资本、金融资产或政治身份;另一方面, 设定偏误 (遗漏变量) 也可能导致内生性的存在, 例如农户的经济收入可能是源自于诸如能力等某些不可观察的因素。在本文的计量模型和实证分析中, 我们十分关注内生性问题可能对本文的实证结果产生的冲击。在难以找到十分合适的工具变量进行2SLS回归的情况下, 采取了其它方法以尽量削弱内生性的影响 (1) 。首先是代理变量 (Proxy) 法的采用。如表2所示, 对一些难以观察却可能对农户收入产生影响的因素, 均采用了对应的代理变量纳入模型, 尽量减少“遗漏变量”问题带来的内生性。其次是前定变量法。在模型中, 物质资本、金融资产的数据均滞后1期, 以避免以上诸变量和收入之间可能存在的内生性。此外, 我们还做了其它一些克服内生性问题的稳健性检验。比如双差法的应用, 该方法在数据处理中是以贫困户为处理组 (Treatment Group) , 非贫困户为对照组 (Control Group) , 其实质是“自然事件法 (Natural Experiment) ”或“反事实法 (Counterfactual Analysis) ”, 有助于消除一部分内生性问题。具体可参见周黎安和陈烨[53]的文献及相关讨论。

5 贫困决定因素的贡献率:基于回归分解的测算

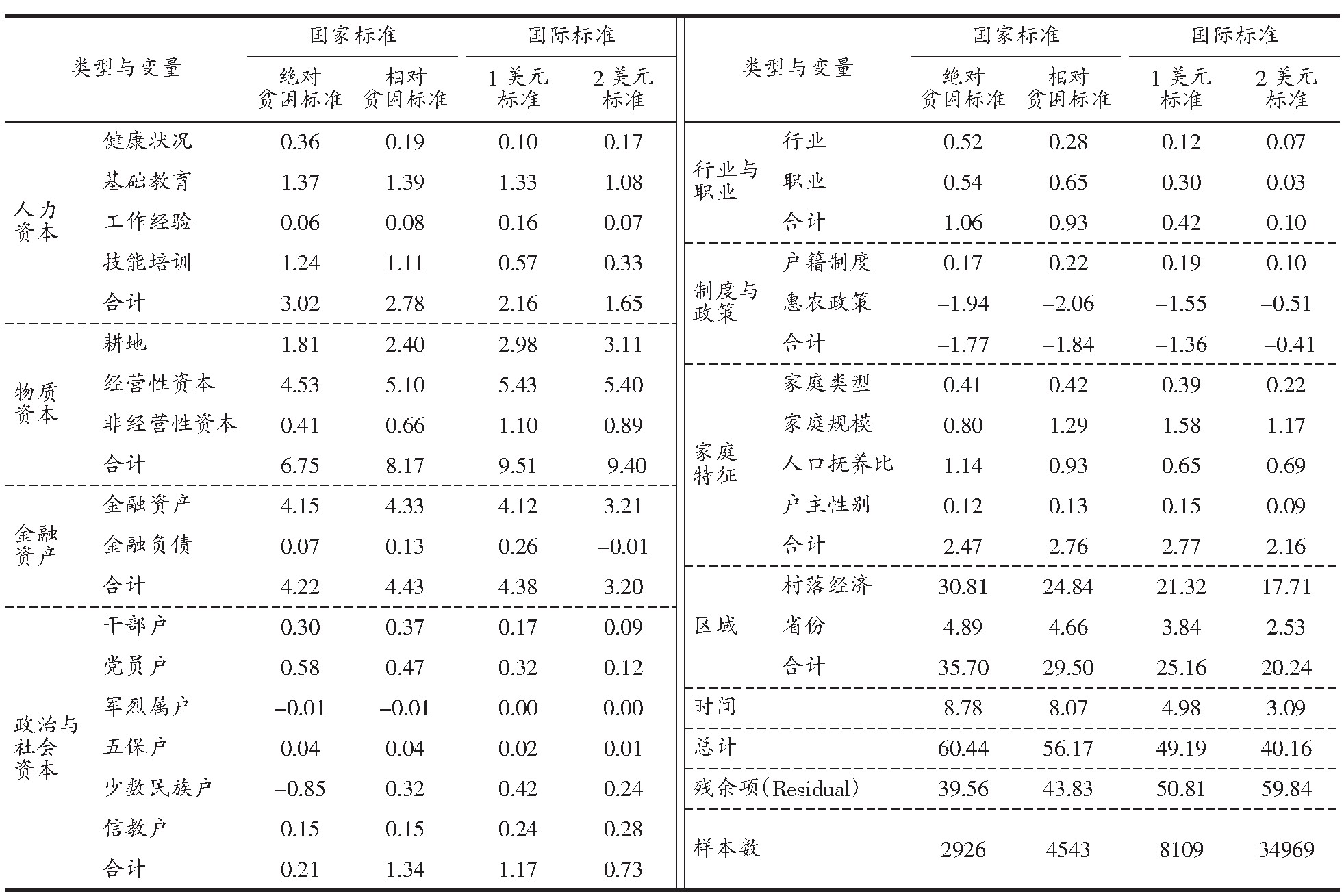

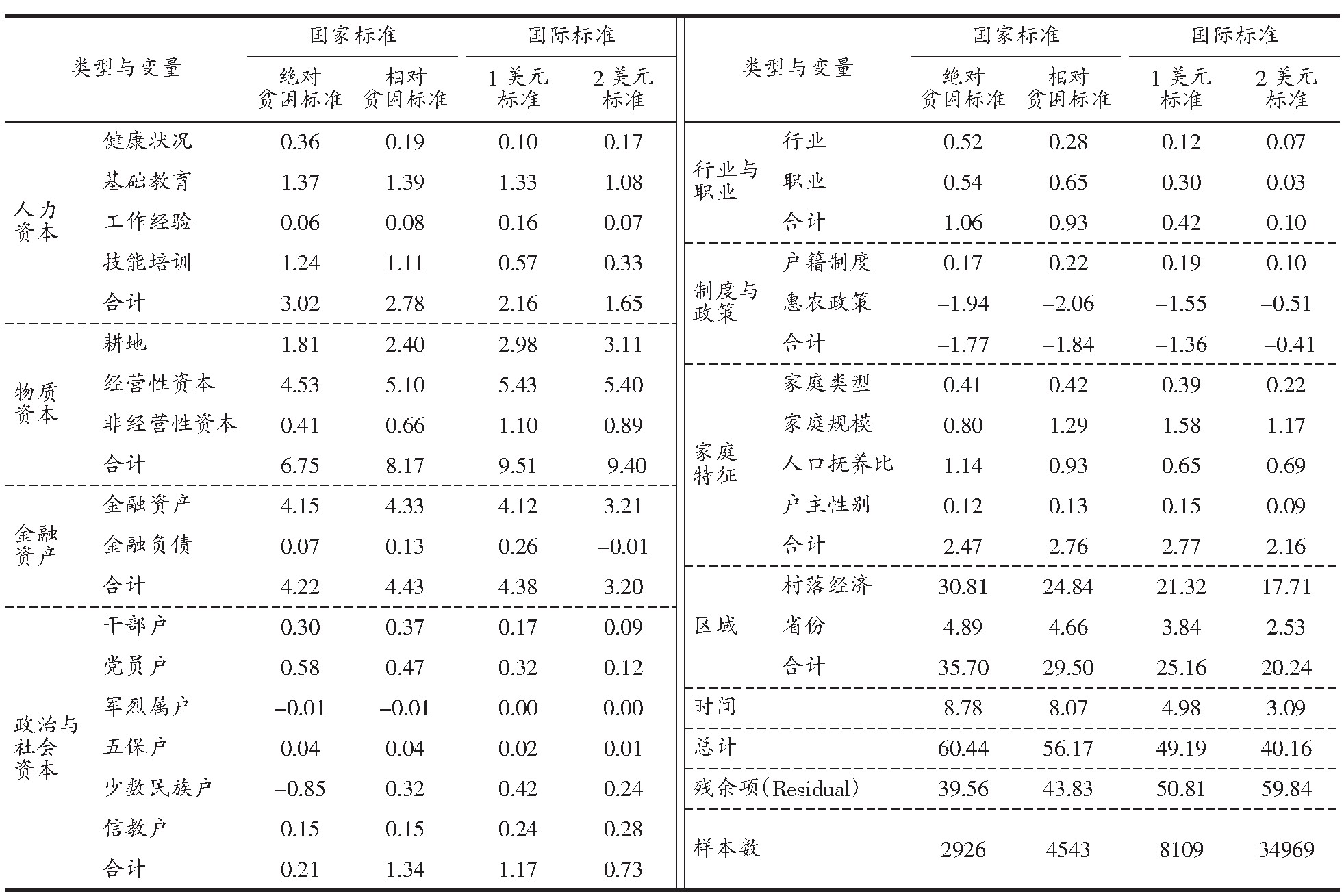

上文采用Probit模型的计量分析, 研究的是农户“是否贫困”的影响因素, 它反映的是诸因素对农户是否陷入贫困的边际贡献率, 并不能回答诸因素对农户贫困的贡献率到底有多大?回归分解 (Regression Based Approach) 的方法可以较好地解决该问题 (2) 。以贫困农户为样本, 采用FY方法 (3) , 基于上文计量模型的收入函数, 计算出诸变量对农户贫困的贡献率如表4所示。

(1) 就采用4个贫困标准的回归分解结果看, 残余项的比例均较高。该结果表明, 农户贫困的决定因素十分复杂, 尽管本文努力挖掘了已有数据, 尽可能地纳入了诸多影响因素或变量, 但依旧不能全面地解释农户贫困的决定因素。同时, 随着贫困标准不断提高, 残差项越来越大, 从39.56%升至59.84%。该结果说明, 绝对贫困户的影响因素相对较少或集中, 易于寻找。例如:本文的解释变量可以解释60.44%;但随着贫困标准提高, 贫困的决定因素越来越多, 例如, 对于2美元标准的贫困户, 本文的解释变量仅仅可以解释40.16%。该结论表明, 对于陷入“贫困陷阱”的绝对贫困户, “对症下药”的脱贫易于实施;而随着贫困线提高, 贫困的决定因素更加复杂和多元化, “对症下药”尤为困难, 脱贫任务更加艰巨。

(2) 以“绝对贫困标准”为例 (4) , 分析表4中的分解结果可见, 按照贡献率大小的排序为:区域 (35.70%) 、时间 (8.78%) 、物质资本 (6.75%) 、金融资产 (4.22%) 、人力资本 (3.02%) 、家庭特征 (2.47%) 、政治与社会资本 (1.21%) 、行业与职业 (1.06%) 、制度与政策 (-1.77%) 。由此可见:第一, 在大国经济和区域经济发展不平衡的基本国情下, 区域经济发展水平差异是造成农户贫困的第一原因。第二, 时间所代表的技术进步、市场化推进及改革, 是造成农户贫困的第二原因。也就是说, 农村改革和市场化推进并没有必然地解决中国农村的贫困问题, 华盛顿共识所坚信的滴漏经济增长在中国农村脱贫问题上并不存在。第三, 农户贫困不是单一的人力资本较弱, 物质资本、金融资产、政治与社会资本的缺失有着重要影响。第四, 对于贫困农户来说, 行业与职业差异并不是致贫的核心因素, 无论是农村非农就业 (即“离土不离乡”的家庭非农经营) , 还是外出务工 (即“离土又离乡”的进城务工) , 都不能必然或彻底地解决我国农村贫困问题。该结果进一步证实了华盛顿共识在中国农村脱贫问题上的破产。最后, 已经存在或实施的制度与政策确实有利于脱贫 (其贡献率为负值) , 但其贡献率非常低, 仅为1.77%, 没有起到脱贫的核心作用。

表4 贫困决定因素及贡献率 (%)

(3) 按照本文文献综述的框架, 把贫困的决定因素划分为外部因素和内部因素, 则前者包括区域、时间、行业与职业、制度与政策等, 合计贡献率为43.77%;后者包括人力资本、物质资本、金融资产、家庭特征、政治与社会资本等, 合计贡献率为16.67%。由此可见, 贫困的决定因素主要是外因, 而不是内因。也就是说, 农户贫困的决定因素不仅仅是其人力资本弱、农户特征等自身因素, 更在于区域经济发展不平衡、公共政策偏差等外在因素。基于此, 一方面, 贫困并不仅仅是贫困者自己的原因, 从公共政策视角实施精准扶贫具有必要性和合理性;另一方面, 精准扶贫不仅要因人施策, 更要因地施策, 还要注重优惠政策措施的实施。

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/guanlilunwen/244.html