SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:有史可考,疑罪问题从汉代开始便已初见端倪,直至唐代,《唐律疏议》才进一步对疑罪有了明确的定义。实际上,从唐代案例来看,除了法律定义的疑罪外,在司法实践中还存在其他的疑罪类型,如罪名存疑及量刑轻重存疑。唐律对罪与非罪的疑罪处理原则是疑罪从赎,在司法实践方面则基本遵循“罪疑从轻”的处理原则,疑罪从赎作为“罪疑惟轻”的一种体现方式,体现了统治者的“慎刑”思想,有利于维护阶级统治,亦有利于完善唐代社会的法律思想和法律制度,对后世立法及司法实践有着可资借鉴的历史意义。

关键词:唐代;疑罪从轻;疑罪从赎;司法实践

一、疑罪相关概念辨析

(一)“疑”与“疑罪”

“疑”在甲骨文中的字形为“”,呈人持杖出行仰望天色之貌,亦像一人面部朝向左,张开嘴巴,左顾右盼之貌。《说文解字》释“疑”:“惑也。从子、止、匕,矢声。”徐锴注:“止,不通也。(“疑”字的左半边),古矢字。反匕之幼子多惑也。”[1]“疑”即“疑惑”“怀疑”之意。《三国志·吴书·吴主传》:“无所复疑,宜为之备。”[2]按此,又可以引申为“犹豫不决”,正如《商君书·更法》所载“疑行无成,疑事无功”。[3]意为如果行动上犹豫就会办不成事,在办事上犹豫就不会见什么功效。由此可把“疑”理解为“疑惑,疑问,犹豫不决”。

如前所述,“疑”为“疑惑,犹豫不决”之意,“罪”本义为“犯法的行为”,所以“疑罪”合起来便可以理解为对犯法行为有疑惑,疑问。

“疑罪”两字连用最早出现于《后汉书·鲁恭传》,其载:“小吏不与国同心者,率入十一月得死罪贼,不问曲直,便即格杀,虽有疑罪,不复谳正。”[4]这里的疑罪是指证据不足,难以定罪量刑。实际上,早在夏商周时期,便有关于“疑罪”的记载。《尚书·大禹谟》载:“罪疑惟轻,功疑惟重。与其杀不辜,宁失不经。”孔颖达疏:“罪有疑者,虽重,从轻罪之。功有疑者,虽轻,从重赏之。与其杀不辜非罪主人,宁失不经不常之罪。以等枉杀无罪,宁妄免有罪也。”[5]笔者认为,“疑罪”既包括案件在事实认定上是否清晰,是否有罪上存疑,也包括法律适用存疑,即司法实践中对所判罪名及量刑轻重存疑。

(二)“疑罪”与“罪疑惟轻”中的“罪疑”辨析

在界定“疑罪”概念时,则避不开“罪疑惟轻,功疑惟重。与其杀不辜,宁失不经”这一处理原则。这里使用的词语是“罪疑”而非“疑罪”,因此,二者之异同则值得考辨。

“罪疑”究竟是事实认定存疑还是法律适用存疑,在不同朝代有着不同的理解。北齐武成帝诏称:“王者所用,唯在赏罚,赏贵适理,罚在得情。然理容进退,事涉疑似……自今诸应赏罚,皆赏疑从重,罚疑从轻。”[6]在诏书中,武成帝认为“罚在得情”,即被罚的事实应当清楚,但他也承认在“事设疑似”时对犯罪嫌疑人应从轻处罚。这表明诏书认为的“罪疑”为事实认定之疑。

也有人认为“罪疑”是法律适用之疑,例如宋人蔡沉认为“罪疑惟轻”是指:“罪已定矣,而于法之中有疑其可重可轻者也,从轻以罚之。”[7]其明确表示罪疑是于法有疑。

而唐人孔颖达在为《尚书》中“罪疑惟轻”条作疏时指出:“罪有疑者,虽重,从轻罪之。”[5]对于这句话就可以有两种理解,一种可理解事实认定存疑时,即使事情性质恶劣,也从轻罪;还有一种可理解为认定已经犯罪,在定罪量刑时法律适用存疑,虽然疑似罪刑重,也从轻罪。那么对于“罪疑”就可以有两种解释,一种是事实认定存疑,一种是法律适用存疑。

由此可知,古人对于“罪疑”的含义众说纷纭,就笔者以唐代情况来看,认为“罪疑”与疑罪概念相当,既包括法律规定中的是否有罪存疑,也包括法律适用存疑,即司法实践中对所判罪名及量刑轻重存疑。

二、唐代法律规定中的疑罪问题

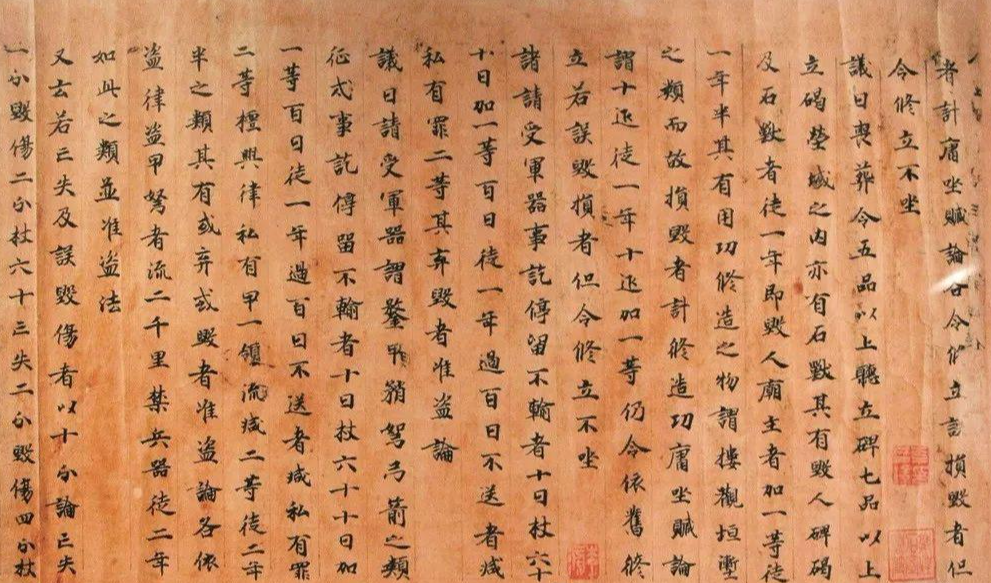

那究竟什么是疑罪?到唐代,《唐律疏议·断狱》中对疑罪的概念作了一个具体的解释。《唐律疏议·断狱》条载:“诸疑罪,各依所犯以赎论。即疑狱,法官执见不同者,得为异议,议不得过三。”[8]

小注对“疑”解释云:“疑,谓虚实之证等,是非之理均;或事涉疑似,傍无证见;或傍有闻证,事非疑似之类。”简而言之,疑罪就是“事有疑似,处断难明”,即事实认定上存疑,导致审理时难以判决。

对此,曹漫之先生解释道:“疑罪是指案件事实,似是似非,很难判断明白。”[9]钱大群先生认为,疑罪是指“犯罪之有无可存疑,难以明确处断”。[10]犯罪嫌疑人犯罪的证据存疑,导致在犯罪事实上认定不清晰,不能简单判定为有罪或者无罪。刘俊文先生解释为:“缺乏证据、难以定案之犯罪。”[11]

按上述学者的解释,唐代法律规定中的疑罪最终都是按事实认定是否清晰,是否有罪存疑定夺。

三、唐代司法实践中的疑罪问题

除了法律规定的“疑罪”以外,笔者认为,唐代司法实践中的疑罪概念要比法律规定中的“疑罪”范围要大。疑罪可以理解为是在定罪量刑时出现疑点难以处理的一种情况,并不仅仅是一个罪名。即唐代的疑罪包括两种情况,一种就是唐律中所说的罪与非罪,即证明有罪与无罪的证据相当,或者不足,在事实认定上存在疑问,无法断定犯罪嫌疑人是否犯罪;还有一种是法律适用之疑,即认定犯罪嫌疑人已经犯罪,但在定罪量刑时,对适用法律存疑,这个时候又存在两种情况,一种在定夺是此罪还是彼罪罪名情况时存疑;一种是定了罪刑后,在确定量刑轻重时,对罪轻还是罪重存在疑惑,也可以称为疑罪。具体如下:

(一)此罪与彼罪存疑

这一类型的疑罪多数情况下,是由犯罪行为本身而引发的法律适用问题。具体表现为已有证据证明犯罪嫌疑人已经犯罪,但在判定是此罪与彼罪罪名时法律条文界限不明,难以决断出适用哪条法律的疑难案件。如发生于唐代柳宗元任柳州刺史期间的莫诚案:“莫诚救兄莫荡,以竹刺莫果右臂,经十一日身死,莫诚禁在龙城县。准律,以它物殴伤二十日保辜内死者,依杀人论。”[12]

从案件记载来看,案件发生在柳州的龙城县,涉及莫诚、莫荡、莫果三人,莫诚和莫荡是亲兄弟,莫荡和莫果斗殴,莫诚为救哥哥莫荡,用竹一类的东西刺伤了莫果的右臂,十一天以后,莫果死亡,莫诚被收押在龙县内。

照《唐律疏议·斗讼》“保辜”条:“诸保辜者,手足殴伤人限十日,以他物殴伤人者二十日,以刃及汤火伤人者三十日,折跌肢体及破骨者五十日”“限内死者,各依杀人论”。[11]按此律文,莫诚以竹刺伤莫果,属于以他物殴伤人,保辜期应该是二十日,莫果是在十一天以后死亡,因此,依照律文,莫诚应“依杀人论”。

但我们再看犯罪案件本身,莫诚实则只是在情急之下救兄心切而在争斗过程中刺伤莫果而已,是否也可以依斗殴伤人罪论,照《唐律疏议·斗讼》“斗殴伤人”所指:伤及拔髪方寸以上,杖八十;若血从耳目出及内损吐血者,各加二等。疏仪曰:“谓他物殴伤人及拔髪方寸以上,各杖八十……”[11]而论呢?因为莫诚在整个案件过程中仅仅以他物殴伤了莫果而已,并且殴伤的是右臂,右臂受伤本身并不能直接伤害人的性命。

可以看到,关于莫诚一案,引发了到底以杀人罪论还是以伤人罪论的问题,在适用此罪与彼罪上存在疑问。为此,柳宗元以“罪疑惟轻”为由,上奏力谏对莫诚予以免于死刑的处罚。因此,对于莫诚一案,实际上是在司法实践中定罪量刑时对罪名存在疑惑,使用了罪疑。可见,在司法实践中存在律条界限不明,在判决为此罪与彼罪时存疑,按疑罪处理的情况。

(二)罪轻与罪重存疑

在司法实践中,还存在案件事实已经查明,犯罪嫌疑人已经构成犯罪,并且认定已经犯了某一罪,但是因身份问题,在判处过程中存在罪重还是罪轻难以确定,引发法律适用上存疑,引用“罪疑惟轻”理由,进行劝说的情况。如唐代萧龄之受赃一案。

《旧唐书》唐临传载:“今议萧龄之事,有轻有重,重者流死,轻者请除名。以龄之受委大藩,赃罪狼籍,原情取事,死有馀辜。”[13]再结合《全唐文》载:“华州刺史萧龄之。……受纳金银二千馀两。乞取奴婢一十九人。赦后之赃。数犹极广。偫僚议罪。请处极刑。……配流岭南远处。庶存鉴诫。颁示天下。”[14]

从《唐临传》“以龄之受委大藩,赃罪狼籍,原情取事,死有余辜”以及《全唐文》“受纳金银二千余两。乞取奴婢一十九人。赦后之赃。数犹极广”一文可知,萧龄之受赃一案,事实清楚,且受赃数额巨大,证据确凿,按理来说,应照《唐律疏议·职制》中的“监主受财枉法”条判处其死刑,但唐临在《旧唐书》中认为萧龄之一案在量刑定罪上可轻可重,因此引用“罪疑惟轻”理由进行劝说。从《唐临传》中可以看出萧龄之身份特殊,那么就可以认为因为萧龄之特殊身份,在量刑定罪上引发了按罪轻还是罪重判处的情况,因此,在本案中,引用“罪疑惟轻”的原因在于,在司法实践中,因为身份特殊,存在到底是按常人犯罪的情况判处死刑,还是出于身份特殊,从轻判处的法律适用上的疑问。

综上,在司法实践中,疑罪不仅包括是否有罪存疑,还存在案件审理过程中法律适用上存疑的情况,即在量刑定罪时,对所犯何罪及特殊情况下量刑轻重上存疑两种情况。

四、唐代疑罪处理原则

疑罪的概念已经辨别清楚,那么作为疑罪,唐代又是如何处理的呢?

夏商周时期,《尚书·吕刑》中说:“五刑之疑有赦,五罚之疑有赦,其审克之。”[5]即某一犯罪行为触犯了五刑,但经审核发生疑问,又不完全符合五刑的规定,就应减等从轻,按五种罚金的规定来处罚;如果犯罪事实经审查也不完全符合五罚的规定,再减等从轻,按五种过失论罪处罚。到汉代,《汉书·于定国传》已明确载有:

“其决疑平法,务在哀鳏寡,罪疑从轻,加审慎之心。”[15]足以说明从汉代开始就有“罪疑惟轻”以及疑罪从轻处罚的原则。自此以后,“罪疑惟轻”作为疑罪处理原则的主干,影响着疑罪在司法过程中的实施情况。

唐代是中国古代发展的鼎盛时期,在法律上的基本态度为德本刑用,先德而后刑,宽仁慎刑。疑罪的基本态度是也延续了“罪疑惟轻”的原则。当然,唐代在疑罪处理问题上,还存在别的处理方式,因本文主要讨论的是法律规定中的疑罪从赎以及司法实践中作为主干的疑罪从轻原则,因此对其他疑罪处理方式不再赘述。

于此,在唐代,法律规定上对疑罪的处理原则是从赎,即《断狱》中明确写道:“诸疑罪各依所犯,以赎论。”[8]“举例来说,假有人被控谋杀人,经查仅有疑似之状,并无证见之人,此即疑罪,不得引贼盗律谋杀人条科以徒三年,而需依徒三年之罪收赎铜六十斤。假又有人被告盗娟四十匹,虽有闻见之人,但未破获赃物,此亦属于疑罪,不得迳据贼盗律窃盗条科以流三千里,而须依流三千里之罪收赎铜一百斤。”[11]从疏议中看,疑罪从赎是在判定疑似既定罪刑的基础上,按疑似罪行的刑罚方式判处,用财物、官、爵等来赎原刑。其中赎了原刑以后,当事人不受法律的追究,并不意味着是无罪之人。在司法实践中,疑罪的基本处理原则是疑罪从轻,基于这一原则,莫诚案中柳宗元的《柳州上本府状》实质上可看作是一个求情状,关于此案的最终审判结果,史料中没有详细记载,但从这一奏状书来看,对这一案件态度上是采取了“罪疑惟轻”的原则。萧龄之一案因在司法实践中法律适用存疑,最终也采取了从轻处理的办法,配流岭南远处。

实际上不管是疑罪从轻,还是疑罪从赎,都认为被告人是犯了罪的,只是从轻处理而已。这里就有一个疑问,按“罪疑惟轻”的原则,从常理推断,对于已经犯罪的人来说,因在事实认定上存在疑点,从轻处理,体现出了审慎用刑的思想;但对于那些实际没有犯罪的人来说,本来没有犯罪,但因为事实不清,证据不足,认定有罪,再以“罪疑惟轻”的理由从轻处理,是否有失公允?

五、结语

唐代设立疑罪,尽管可能出现不公平的问题,但在大多情况下,是有一定辅助证据证明其有犯罪行为,只是无关键确凿证据。总体上来看,其体现着统治者宽简慎刑的思想及唐律尊重按事实立法的原则,亦反映了儒家“与其杀不辜,宁失不经”的思想,而其疑罪从轻或从赎的原则也是希望通过从轻处罚,藉此教导、感化犯人及普通民众,强调刑罚的一般预防作用。与此同时,为了封建专制统治服务,在提倡罪疑惟轻的原则时,强调惩治任何违反社会秩序的行为,防止放过罪犯,扰乱社会秩序,其对后世社会的立法、司法活动有一定的借鉴意义。

参考文献

[1]许慎.说文解字点校本[M].陶生魁,校.北京:中华书局,2020:485.

[2]陈寿.三国志[M].北京:中华书局,1982:1145.

[3]蒋礼鸿.商君书锥指[M].北京:中华书局,1986.

[4]范晔.后汉书[M].李贤,注.北京:中华书局,1965:882.

[5]阮元.十三经注疏·尚书正义(清嘉庆刊本)[M].北京:中华书局,2009:285,530.

[6]魏徵.隋书·刑法志[M].北京:中华书局,1973:705.

[7]蔡沉.书集传[M].王丰先,校.北京:中华书局,2018:30.

[8]长孙无忌.唐律疏议[M].岳纯,校.上海:海古籍出版社,2013:489.

[9]曹漫之.唐律疏议译注[M].长春:吉林人民出版社,1989:1021.

[10]钱大群.唐律疏义新注[M].南京:南京大学出版社,2007:1011.

[11]刘俊文.唐律疏议笺解[M].北京:中华书局,2015:2118,1482,1468.

[12]柳宗元.柳宗元集[M].北京:中华书局,1979:1024.

[13]刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975:2812.

[14]董皓.全唐文[M].北京:中华书局,1983:141.

[15]班固.汉书[M].颜师古,注.北京:中华书局,1962:3042.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

第一种意见认为,刘某的行为构成贪污罪。全国... 详细>>

如何设计有效的环境治理政策, 是学术界和政策... 详细>>