SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:随着《 人民陪审员法 》的制定出台,人民陪审员作为拟制民意的代表,其参与庭审的模 式从共权模式转向分权模式,重心为事实审。为了更好地辅助人民陪审员进行事实认定,不少法 院借鉴国外问题清单模式,制定事实清单列表,但该列表的实效与预期存在一定差距。本文以新 “ 木桶效应 ”为视角,提出构建兼具个性化与普适性的事实审清单列表。同时,注重事实审错位问 题的分类解决, 提升事实认定的技术性与规范性, 切实满足民众对司法公正、司法民主的需求。

一、新“ 木桶效应 ”下的人民陪审员角色定位

( 一 )长板理论下的人民陪审员优势挖掘

传统的“ 木桶效应 ”关注木桶的短板,其思 维核心在于试图完善自身每一处缺陷。随着时代 发展,不少人跳出传统思维,逐渐形成了“ 木桶 理论 ”的创新版即长板理论。根据该理论,在木 桶倾斜的情况下,决定盛水量的便是长板。[1]在研 究我国的人民陪审员角色定位时,需要在透析陪 审员制度意义的基础上充分挖掘陪审员的专长。

陪审制度起源于英国,随后逐渐发展成两种不 同的模式即英美法系的“ 陪审团制”(Jury system) 与大陆法系的“ 参审制 ”(Assessor system)。我 国的人民陪审制度本质上为大陆法系国家的参审 制,属于司法制度的重要组成部分。陪审员在执 行陪审职务时具有天然的优势:首先,其一般具备 较为丰富的社会经验,在案件审理过程中运用经 验优势判断案件事实的真伪;其次,其不受法律固 有思维的限制,可以运用常人眼光优势判断案件 事实的发生是否合理;最后,其主要来自普通群 众,可以运用身份优势增加当事人对法院裁判的 信任感。尽管人民陪审员具备相关优势,但在具 体司法实践中,出现了人民陪审员角色忽略的现 象,产生陪而不审、审而不议、议而不决等问题。 因此,在适用长板理论中,需明晰人民陪审员的 优势所在 ,并在司法审判各环节中予以突显。

(二)协同理论下的“ 司法失灵 ”缓解

在共享共赢的时代背景下,新“ 木桶理论 ” 的另一内涵为每个人有不同的长板,便可组成新 木桶,实现协同合作。在审判实践中,易因法官 职业惯性思维、有效监督缺乏以及人民陪审员存在性格偏好、个人情感等非理性因素而产生片面 性、盲目性等“ 司法失灵 ”问题。为有效缓解该 问题,则需整合双方优势实现法律知识与生活常 识的良性融合。

为科学合理确定人民陪审员的审判角色,我 国从立法层面进行多方努力,从 2004 年通过第 一部关于人民陪审员制度的法律文件《关于完善 人民陪审员制度的决定》, 到 2015 年最高人民法 院、司法部联合制定《人民陪审员制度改革试点 方案》,再到 2018 年制定出台《 中华人民共和国 人民陪审员法》,将法律审与事实审进行剥离, 确立了在有人民陪审员参与的大合议庭中陪审员 与法官共同负责事实认定,但人民陪审员不参与 法律问题表决的裁判机制。最新立法对法官与人 民陪审员间的审判权配置改革,适度引入分权模 式与建议模式,创设独具中国特色的参审模式。 此类参审模式存在最突出的问题在于,如何在缺 乏具体操作指引的情况下明确区分事实审与法律 审。为解决该难题,不少试点法院尝试推行事实 问题清单,通过陪审员对清单上的问题作出回答 的方式实现事实审与法律审的分离。

二、“ 两权适度分离 ”下的人民陪审员事实 审清单化模式

( 一)构建事实审清单制度的原则要求

尽管人民陪审员在事实审方面具有天然优势, 但审判活动属于高度专业性活动,对于缺乏专业 知识储备及法律思维逻辑的人民陪审员而言,独 自进行事实审,既不符合现实状况,也不能有效 满足群众对公正的司法需求。为此,建立完善事 实审清单制度有助于引导人民陪审员发挥长板效应及协同效应。

根据最高人民法院公布的相关数据分析,在 全国 50 家试点法院中人民陪审员共参审案件 74329 件,但采用事实问题清单的案件仅 3374 件,约占 陪审员审理案件总数的 4.54%。[2]事实审清单化 管理模式未能得到有效推行的根本原因在于原 则要求不清晰,致使问题清单缺乏针对性与实 效性。为此,本文明确事实审清单模式的构建需 遵循一般原则。首先,明确案件事实的个性化。 案件事实认定的前提基础是当事人主张的相关事 实。由于当事人所主张的事实具有时间逆向性, 加之裁判者认知能力的有限性和主客观条件的制 约性,案件事实的认定只能最大程度接近案件客 观真相;其次,明确案件事实的法律性。案件事 实是依据实体法律规范进行裁剪的事实,其本质 为法律事实。人民陪审员所认定的案件事实仅限 于实体事实,不包括程序事实;最后,明确案件 事实的程序性。案件事实要受诉讼程序规范的约 束,尤其要遵循证据的相关规则。由此,人民陪 审员需依据当事人双方提供的证据或特殊情况下 法院查明的证据,通过法定程序并依据证据规则 进行事实重构。基于证据规则的复杂性,需要引 入法官的指导释明功用。

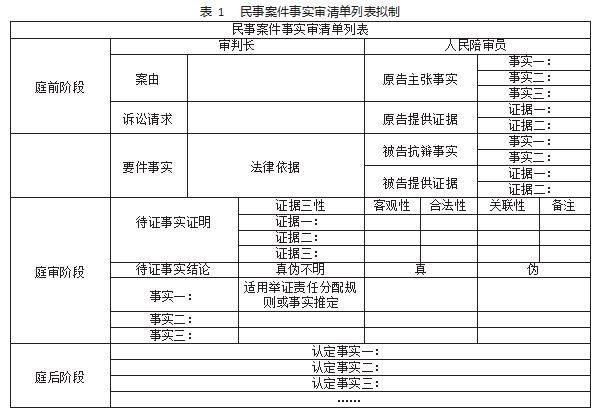

综上所述,人民陪审员在案件事实认定过程 中既需要法官的专业辅助指导,同时亦需要理顺 个性化、法律性、程序性的关系,形成自己认定案 件事实的理性思维进程图。以民事案件为例,结 合“ 案件审判九步法 ”,通过固定原告诉讼请求、 原告主张的事实以及被告抗辩事实,明确案件基 础规范,然后将当事人所主张的事实与基础规范 构成要件进行比对,得出涵摄于构成要件中的案 件主要事实,再经过争议点整理,形成当事人存 有争议的待证事实,最后采取证据证明或事实推 定的方式,依据民事诉讼高度盖然性的证明标准 对待证事实进行认定,从而确定最终的裁判事实。

(二 )民事类案件事实审清单模板建构

我国人民陪审制度改革创设了新型的人民陪 审员职权配置模式,即在法律适用上,将人民陪 审员职权与法官职权相分离;在事实认定上,由 人民陪审员与法官共同负责。该模式兼具陪审制 所采用的分离模式与参审制所采用的合作模式特 征,属于“ 混合模式 ”。基于此种模式,为了让 法官更好地指引人民陪审员融入庭审活动,发挥 优势进行事实认定,不少国内试点法院借鉴俄罗 斯、法国等国外法院所实施的“ 问题列表制度 ”, 尝试由主审法官根据案件具体情况对争议事实节点逐项列举,以书面形式列出案件事实问题清 单,由陪审员在庭审时参照、认证,以形成科学的 事实认定逻辑,避免事实认定的感性与不规范。

目前实施问题列表制度的代表性国家主要有 法国、西班牙、俄罗斯等。法国问题列表的主要 来源是预审法官或预审庭所移送的指控裁定,由 重罪法庭的审判长依裁定主文进行规范要件的提 炼。问题列表中的“ 特殊问题 ”与“ 辅助问题 ”则 来自庭审辩论。该问题列表主要用于降低陪审员 进行事实认定及法律适用的难度。其列表设计将 抽象的法律名词以具象的问句方式予以简单化, 但将法律适用问题与事实认定问题进行杂糅,容 易产生逻辑思维混乱,且问题列表中的部分内容 存在争议,如辅助问题即依据“ 禁止不利被告变 更 ”原则解决相同犯罪事实的法律定性变更如主 从犯、既遂未遂等,面临着正当性争议。①纵观国 内部分试点法院制作的部分事实清单列表可知, 清单内容过于细致,缺乏普适性,在推广适用上 存在一定难度;未明确区分适用的庭审阶段即适 用于庭前或庭审过程中;人民陪审员表达意见仅 以是或否予以体现,未能充分展示其思维进程。

综合国内外在制定事实清单方面的司法实践, 本文在构建民事案件事实审清单列表时结合主张 事实、要件事实、待证事实、裁判事实之间的关 系,区分庭前阶段、庭审阶段、庭后阶段,注重 特殊性与普适性的有机融合。具体而言,事实审 清单列表包括庭前阶段、庭审阶段、庭后阶段三 部分,庭前阶段由法官负责填写的案由、诉讼请 求、要件事实与人民陪审员负责填写的原告主张 事实、被告抗辩事实、原告提供的证据、被告提 供的证据所组成;庭审阶段主要围绕待证事实 展开,即在法官指导下由人民陪审员判断证据的 客观性、合法性、关联性,最后经证据支撑得出 待证事实为真、伪、真伪不明的结论,当真伪不 明时由法官负责适用举证责任分配规则或进行事 实推定;庭后阶段则将所认定的事实进行罗列。 (见表 1)

为确保事实审清单列表落地见效,需要健全 相关配套法律制度,主要为庭前会议制度和人民 陪审员庭前阅卷制度。充分发挥法官助理的辅助 作用,由其联系双方当事人召开庭前会议,进行 庭前谈话及证据交换,在证据交换时不涉及双方 实体证据展示,明确原告的主张事实、诉讼请求 以及相关证据,被告提出的抗辩事实以及相关证 据,做好庭前记录并形成书面材料。人民陪审员 经申请可以列席庭前会议。主审法官根据庭前笔录及案卷材料,结合基础法律规范,归纳案件的 要件事实。同时,需健全庭前阅卷制度,对于未能 列席参加庭前会议的人民陪审员保障其在开庭前随时均可申请查阅庭前会议笔录、案卷材料等, 确保庭审过程中的证据判断、待证事实认定更具 针对性 ,推动庭审顺利进行。

三、人民陪审员事实审错位及救济路径

采纳事实问题清单列表明确事实问题,依然 无法从根源上避免出现如下问题:本应属于人民 陪审员有权参与裁判的事实问题,但法官以该问 题属于法律适用为由拒绝交由人民陪审员认定; 反之,本属于人民陪审员无权裁决的法律问题, 法官却将人民陪审员的意见计入表决意见。针对 这两种法官与人民陪审员错位行使裁判权的现 象,本文建议确立标准、分类处理,对于法律问题 与事实问题混同难以区分而产生错位则适用容错 纠错机制;对于法律问题与事实问题界限清晰而 产生错位,则将其列为事实认定错误,当事人可 以此为由提起上诉。

本文拟建立容错纠错机制,即在出现“ 法律 与事实的混合问题 ”时,如“ 知假买假 ”的人是 否属于消费者、某一言论是否属于诽谤等,[3]此 类问题既涉及对相关事实是否存在的认定,又涉 及对事实进行法律评价,无法明确法律与事实的 界限,法官与人民陪审员在事实认定过程中出现 错位,则可以适用容错纠错机制。该机制主要目 的在于宽容法官及人民陪审员在事实认定中的失 误错误,若法官与人民陪审员对事实审认定产生 错位,则当事人可以行使上诉权,在法定期限内因案件事实认定错误提起上诉,从而启动上诉程 序,实现权益救济并以此倒逼法官与人民陪审员 充分运用事实审清单列表,明晰事实问题与法律 问题的分界点。

四 、结语

“ 事实审 ”和“ 法律审 ”问题的区分是人民陪 审员制度改革中的核心问题。本文借鉴国内外清 单模式,拟定兼具个性与共性的民事案件事实审 清单列表,将列表使用贯穿于庭审活动全过程, 提高案件事实认定的准确性与高效性。同时,对 于事实认定过程中产生的错位问题采取分类解决 的办法,既可提高法官与人民陪审员认定事实的 责任心,又可对特殊情况的错位予以容错纠偏, 消除他们进行事实审的顾虑。期望本文所提建议 能对事实审清单模式的构建完善起到参考作用。

参考文献

[1] 青果教育.决定木桶容量的不是短板:这个时代需要 新木桶理论[EB/OL].(2018-09-07)[2022-06-16]. https://www.sohu.com/a/252422779_187748 .

[2] 贾志强.人民陪审员参审职权改革的中国模式及反 思[J].当代法学,2018.32(2):143-152 .

[3] 胡云红,刘仁琦.人民陪审员认定事实审判指引 [M].北京:中国法制出版社,2018:192 .

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/falvlunwen/71529.html