SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:随着智能设备的迅猛发展,拍摄照片成为现今普及率最高的一种创作表达方式。摄影作 品作为《 著作权法 》保护的一类重要客体,得益于其复制成本低、传播速度快、利用途径广等特 点,得到了广泛的应用和关注。2020 年第三次修正的《 著作权法 》已实施一年有余, 由于立法上 有关摄影作品著作权的条款仍有待完善、实务中出现了摄影作品独创性认定标准的模糊等问题, 凸显了新时代完善对摄影作品独创性认定的重要性和急迫性。笔者通过理论和实务两方面的深入 探讨认定摄影作品的独创性,从而为构建在独创性判断上更具有操作性的认定标准提供可行性思 路, 减少摄影作品著作权的滥诉发生率, 推进网络时代摄影作品的广泛传播。

一 、比较分析:国内外独创性理论对我国摄影 作品认定标准的影响

( 一 ) 独创性理论在对摄影作品的认定中标准 不一2021 年 6 月 1 日起,我国第三次修正的《 中 华人民共和国著作权法 》( 以下简称《著作权 法》) 正式施行,对作品的概念和类型再次进行 了明确界定,摄影作品仍列为法律保护的对象之 一。《 中华人民共和国著作权法实施条例 》( 以下 简称《著作权法实施条例》) 对什么是摄影作品 进一步作了明确:摄影作品是借助器械在感光材 料或其他介质上记录客观物体形象的艺术作品。该 定义将摄影作品定性为一种“艺术作品”, 然而对 何谓艺术作品学界对此没有统一的共识。在司法实 践中,司法机关往往借助作品的独创性理论来判 断摄影作品的保护范围进而进行侵权的认定。

独创性无疑是作品构成的实质性要件,各国 版权法结构的不同导致对独创性认定的标准各 异。单就两大法系而言,独创性的认定标准就出现 了很大差异。以德国为代表的大陆法系国家认为作 品应具有“一定的创造性”, 该标准明确了摄影作 品受保护的下限。基于此,德国《著作权法 》通过 两分原则,将所有的照片区分为受著作权保护的 摄影作品和受邻接权保护的普通照片。以美国为 代表的英美法系则经历了从“ 额头流汗 ”标准到 “ 最低限度的创造性 ”标准的变迁 [1] ,只要具备最 低限度创造性的照片即被著作权法所保护。

(二) 我国立法对摄影作品认定标准的特点分析

我国《著作权法 》从体例上借鉴了大陆法系 国家的“ 两分法”, 但在邻接权客体以及权利内容 的设置上都非常有限,并不像德国版权法般有着 较丰富的邻接权客体和权利内容。故而在德国, 不具有独创性的普通照片也可以作为邻接权的客 体受到法律保护,但因我国《著作权法 》并未规 定普通照片是邻接权的客体,因而造成了一定的 司法困境。

一方面,法律规定的摄影作品落脚点必须是 “ 艺术作品”, 即必须要体现一定审美意义和情感 价值才能被认定为具有独创性的摄影作品;另一 方面,大众对“ 有图有真相 ”的资讯需求日增, 利用精良仪器设备翻拍、人工智能合成、视频截图 形成的新形态照片,无一不挑战着法律对摄影作 品的理论认定标准。这一现实让人对摄影作品的 “ 艺术性 ”界定产生疑问。事实上,在我国摄影作 品必须具有独创性的实质认定标准在司法实践中 要求也非常低,法院对摄影作品独创性认定的描 述模糊不清,标准各不相同。

二、判决透视:摄影作品独创性在我国司法实 践中的运用情况

( 一 ) 判决样本

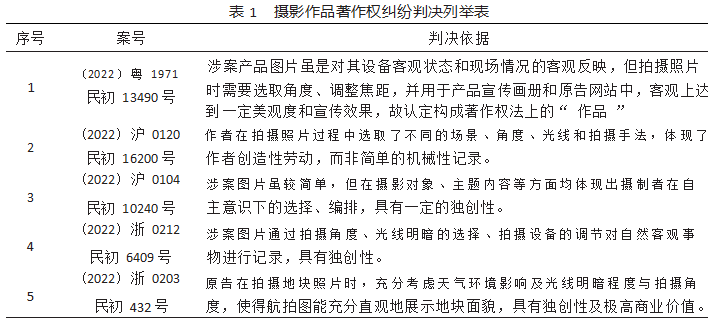

笔者在中国裁判文书网中进行了深入检索, 通过整理近一年各级法院对摄影作品的认定依据 选取了部分有代表性的判决,如下表 1 所示:

( 二 ) 判决分析

通过上表可发现,法院对摄影作品独创性认 定时往往采取的叙述是:在拍摄时选取角度、调 整焦距,且经过了后期的修改、剪辑、美化加工; 通过光线明暗的选择、拍摄设备的调节对自然客 观事物进行记录等。由此可见,我国法院往往将 拍摄者在拍摄过程中所作出的技术选择与最终作 品的独创性混为一谈,只要拍摄者具有“ 自主意 识下的选择 ”、付出了一定的“ 加工、美化、修改 等 ”辛勤劳动、“ 对自然客观事物进行记录 ”;有 的判决甚至将“ 用于网页中,具有宣传效果 ”作 为评判依据;总之在未进行充分考量最终外在表 达的情况下,便对摄影作品是否具有独创性进行 了定性。部分判决甚至略去对“ 创 ”的论证,只 要拍摄者能够证明是独立拍摄,就直接推断拍摄 成果为摄影作品。法院的判决令公众对独创性理 论及摄影作品的艺术性界定产生了认知上的偏差。

三、提出问题:剖析司法实务中认定摄影作品 独创性时存在的问题

( 一 ) 以拍摄技巧作为独创性主要判断标准的 理论困境

诚然,由于摄影作品必须借助器材完成,故在 拍摄某一对象时,拍摄者势必会对摄影器材、拍 摄角度、光圈、曝光甚至镜头进行个性化选择, 不同的选择自然会影响到照片最终所呈现的画面 影像。例如,用普通手机摄像头和专业相机同时 拍摄夕阳时,由于强曝光原因,前者只能拍出日 落的大概轮廓,后者则能通过更多参数选择,将 “ 一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红 ”之景生动 定格。但是,笔者列举的上表近一年法院判决显 示,法院在审理中往往依据的是作者拍摄技巧的选择,而未对作品中独创性元素进行分析,就推 断出照片具有独创性这一结论。法院的判决忽视 对照片外在表达效果的判断,显然是和独创性理 论中只保护表达,不保护技巧的原则不相符,也 违背了著作权法激励创作高水平、高质量智力成 果的立法宗旨 [2] 。

(二) 实务中对摄影作品创造性认定的标准过低

理论上关于独创性认定标准,王迁教授论述 过:劳动成果要具有一定程度的智力创造性,展示 作者的个性并达到基本的创造性要求 [3] 。一般而 言,我国采取的是大陆法系能反映作者个性的较 高标准。反观我国司法判例,我国法院几乎将所 有的涉案照片都视为摄影作品予以保护,对摄影 作品的创造性要求远低于大陆法系。通过前述笔 者整理的法院判决依据:“ 自主意识下的选择 ”、 付出了一定的“ 加工、美化、修改等 ”劳动、“ 对自然客观事物进行记录 ”“用于网页中,具有宣 传效果 ”等论述可以看出,我国法院在认定摄影 作品独创性时更倾向于英美法系最低限度的创造 性标准,甚至只要付出劳动,亲自拍摄便被认定 为是摄影作品。这一现状同我国《著作权法 》所 采取的大陆法系立法模式产生了逻辑冲突,造成 独创性标准的混乱。

( 三 ) 为记录和反映现实的照片具有实用性和 商业价值

笔者在整理相关法院判决时发现一典型案件 值得探讨。惠州市某达有限公司诉广东某倍科技 公司著作权纠纷案① ,原告将生产的产品进行拍 摄,并用于网页和画册展示。被告擅自将原告的 产品图片使用在自己的网站中,用于产品宣传。 法院认定原告的产品图片是经过角度的选取、调整焦距,且经过了后期的修改、剪辑、美化加工形 成,故具有独创性,被告的行为侵犯了原告的著 作权。法院在审理中承认了原告的图片是对其设 备客观状态和现场情况的反映,换言之,该类产 品图片重在如实、客观反映拍摄对象,不需要拍 摄者进行个性化角度及复杂的参数设置。至于判 决书中提到的后期加工,其可发挥的独创性空间 也非常有限,更倾向于突显其付出的汗水劳动, 而非智力成果。而为了达到宣传效果,拍摄出最 能体现产品特质与优点的角度也十分有限,导致 拍摄的角度因没有太多选择而再次被限制了创造 的空间。这种翻拍型、再现型用来记录反映事实 事件的照片是否有独创性仍然存在争议。另外, 笔者在上表列举的地块航拍案① (不再赘述) 中 的判决理由与《著作权法 》对作品基于独创性来 保护而非具有商业经济价值相悖。因此,笔者认 为,与其强行论证该类照片是否具有独创性,不 如直接承认这类照片具有实用性和商业价值,并 据此来探索提供相应的法律保护。

四 、路径选择:作者权体系下摄影作品独创性 认定的思路

( 一 ) 在立法中区分摄影作品与普通照片两种 客体

我国《著作权法 》在体例上借鉴了作者权体 系国家的立法方式,规定了著作人身权、邻接权 等方面内容 [4] ,但在摄影作品的立法上并未采取 大陆法系中典型的二分法。随着智能拍摄技术越 来越普及,随手即可能完成一幅质量比较高的拍 摄;我们可以从立法目的的角度思考,是否有必要 对现实生活中为数众多的为记录客观事实而创造 程度很低的创作行为给予版权法意义的保护。当 然,从司法实务中我们也发现,法律承认这类需 要付出时间精力的拍摄有一定商业价值,对于未 经拍摄者许可加以获得和利用时,法院也表明了 保护这类照片的拍摄者投入与回报的坚定立场。 故笔者建议在立法上区分摄影作品与普通照片两 种客体,在现有邻接权保护范围内将独创性不高 但具有实用性和商业价值的照片纳入其中 [5] 。这 样就可以避免实务中法院在审理摄影作品著作权 纠纷时,无形降低摄影作品独创性标准,与著作 权法律制度科学体系产生的逻辑矛盾。

( 二 ) 对摄影作品与普通照片提供分层次保护

根据前述,将摄影成果划分为摄影作品与普 通照片并不是拒绝对普通照片的保护,而是为了提供分层次、同法理的和实务更契合的保护。一方 面,在权利内容的设定上,普通照片邻接权的权利 内容应当比摄影作品少。摄影成果一旦被认定为 摄影作品,其权利的内容将和美术作品、文字作品 一样享有《著作权法 》规定的所有权项,包括一 系列财产权利和人身权利;而对普通照片而言,法 律主要是为了保障拍摄者所投入的劳动和回报, 所以邻接权的范围主要是复制和传播等财产权 利。另一方面,在保护期限上,普通照片邻接权保 护期不宜过长,一般应当短于摄影作品。由于摄 影作品要求作者表达出一定的独创性元素,体现 其审美的艺术性,我国法律规定了摄影作品的保 护期为自创作之日起 50 年,而普通照片邻接权主 要是用来保护其劳动和回报的,故可参照其他大 陆法系国家规定一个相对较短的保护期,例如发 表后 50 年 [6] 。

( 三 ) 司法实务中应当充分考虑独创性高低对 作品保护程度的影响

从前述对判决的整理分析来看,法院的部分 判决虽然在确定赔偿数额时考虑到了作品的独创 性程度,但缺乏对独创性的体现、高低进行论证, 仅仅表现为一种程式化的表述。例如“ 本院综合考虑作品的独创性程度、知名度、侵权情节等因素,对经济损失数额予以酌定 ”②。这表明在司法 实务中独创性高低与作品保护程度的关系并未引 起足够的重视,而经常将市场价值、实用性、销售 量等因素作为赔偿的参考依据。但是独创性高的 作品,作者通常付出的创造性智力劳动更多,一 旦侵权将可能造成更大的损失。所以法院在审理 此类案件过程中,应当更多地将摄影作品的独创 性程度作为确定经济损失、赔偿数额的依据,从 而更好地实现《著作权法 》的价值目标。

参考文献

[1] 王迁.著作权法[M].北京:中国人民大学出版社,2015.

[2] 储盛蔚.摄影作品的独创性研究[D].上海:华东政法大学,2021.

[3] 王迁著.知识产权法教程[M].北京:中国人民大学出版社,2019.

[4] 雷炳德.著作权法[M].张恩民,译.北京:法律出版社,2005.

[5] 孙昊亮.全媒体时代摄影作品的著作权保护[J].法律科学 (西北政法大学学报),2021.39(3):109-119.

[6] 李明德.两大法系背景下的作品保护制度[J].知识产权,2020(7):3-13.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/falvlunwen/61594.html