SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:本文通过对2016-2018年D市扒窃犯罪报案数据进行研究,分析其发生的时空分布特征,并基于日常活动理论对其影响因素进行分析。研究结果表明:首先,扒窃犯罪在时间上具有显著的规律性,在空间分布上具有显著的集聚性;其次,基于日常活动理论构建扒窃犯罪的发生数量模型,通过实证检验发现,扒窃犯罪与公共空间活动强度具有显著联系,随着活动强度的增加,犯罪发生情况会经历一个变化的过程;最后,结合犯罪理性选择等经典理论分析,提出公共空间扒窃犯罪时空特征的形成机制。

关键词:公共空间犯罪,时空特征,公共空间活动,日常活动理论

一、问题的提出

扒窃犯罪是开放式公共空间中最为常见的犯罪类型,是公共安全问题领域中重要的课题,同时也最为直观地影响到社会大众城市公共安全的感受。相关研究领域理论可以归纳为犯罪理性选择理论、日常活动理论、社会解体理论等。其中,日常活动理论强调各方面要素在时空上的集聚,对于社会的公共管理具有较为明确的意义,并对公共空间犯罪的防控给予了相应的防控根据。

日常活动理论认为,犯罪动机、犯罪目标、缺乏监护者三方面条件在时空上的重叠是形成罪案发生的普遍性条件。例如,Field提出,自然环境通过影响人们在公共空间的活动特征,影响犯罪发生的情况[1];Rosenfeld认为,人们的经济观念和经济情况均对公共空间犯罪发生影响,且对不同程度的犯罪影响存在差异[2];Greg和John认为,轨道交通对于犯罪发生的空间格局影响甚微[3];Barone等人则认为,城市管理水平对于城市的犯罪情况存在影响[4]。与国外学者的研究相同的是,国内学者也对犯罪发生的环境影响因素,特别是经济社会环境因素的影响进行了分析,并对公共空间犯罪的防控提出了针对性的防控意见[5]。

传统的日常活动理论相信,人口密度与犯罪应存在正相关,而部分基于居住人口数据的研究却显示两者间相关性不明显[6];随着应用该理论的研究逐步深入,研究者们发现相对于居住人口的分布,作为公共空间属性的环境人口能够更好地代表受害者(犯罪目标)[7]。已有的基于日常活动理论展开的研究通常都将影响因素细分为更为具体的要素,这一模式从细节上分析公共空间犯罪的发生规律,但由于涉及因素过多,无法做出整体性的决策。本次研究借鉴犯罪理性选择理论中犯罪人员的主观选择,进而将日常活动理论中的三类影响因素合并为一类影响因素,从而简化对犯罪发生的影响因素的分析,并以D市扒窃犯罪为例,探讨公共空间犯罪的时空特征及其成因。

二、研究对象与方法

(一)研究对象

本次研究选择以东北地区特大城市D市为研究区域,选取2016-2018年该市20个派出所接警的扒窃犯罪案件作为研究对象。通过地理信息数据库对接警信息自动匹配空间位置后提取有效样本1344个。环境因素方面选择利用能够综合体现人类活动情况的夜间灯光数据作为代表,其信息是综合了经济活动、人口流动等信息分布的指标,符合本次研究中对于犯罪影响因素进行综合简化的要求。

(二)分析方法

公共空间犯罪往往具有较强的选择性,绝大部分案件不属于随机性较强的激情犯罪。在理性选择理论的框架下,扒窃犯罪与所在区域的公共空间活动的强度存在较为明显的关联,一方面,公共空间活动强度较高的地区意味着集中大量的犯罪目标,另一方面,公共空间的人员密度会造成受害者对于犯罪行为的警惕水平发生变化。犯罪人员对于犯罪行为的选择其用函数可以表达为下列

公式1:

其中,χ为公共空间活动强度,用夜间灯光指数表示,F(χ)为公共空间活动强度对于犯罪活动强度的总体函数关系,G(χ)为监管缺失水平导致的犯罪发生情况,g(χ)为犯罪目标造成的犯罪发生情况。基于犯罪距离衰减理论和边界犯罪理论,增加截距项。

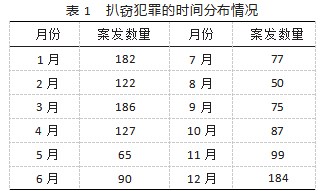

三、市区扒窃犯罪的时间窗口

从月度分布来看,2016-2018年,D市月均发生扒窃犯罪案件37起,月度间分布的极差为55,标准差为19.52,案发数量最多的月份与最少的月份间在案发数量上存在较大差距。从月度分布差异来看,犯罪率最高的月份集中在冬季,这一现象与类似研究中的不同地区表现出的犯罪规律存在相似[8]。而与已有研究结果存在的差异在于,春节所在的2月份虽然同样发生了较多数量的扒窃案件(122起),但相较于案件最多的3个月份还存在较大的区别。(见表1)

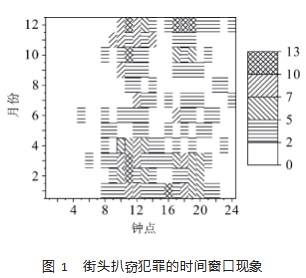

通过比较不同月份不同时间段扒窃犯罪案发的数量可以看出,在扒窃犯罪发生的两个峰值时间段之间,存在一个犯罪发生较少的时间段,可以视为扒窃案发生的时间窗口。时间窗口的时间段长度大致为1~3小时,分布的时间大致在14~17点之间,为下午工作时间。时间窗口的具体分布情况与长度根据月份有所变化(见图1)。这一现象反映出日常犯罪行为受到潜在犯罪人员与潜在受害者的自然作息时间的影响,而伴随日常作息变化最为明显的即是公共空间内各方面监管与防范水平的变化。

四、扒窃犯罪与公共空间活动强度的关系

为分析扒窃犯罪与公共空间活动强度间的关系,本次研究对扒窃犯罪的分布数据与代表公共空间活动强度的夜间灯光数据的相关性进行分析。

(一)扒窃犯罪与公共空间活动强度分布的异同

从标准差椭圆的长短轴比来看,扒窃犯罪的长短轴比小于公共空间活动强度长短轴比,表明扒窃犯罪分布的轴向差异相较于公共空间分布的差异更小,其分布也相对更为集中。从两者标准差椭圆的偏转度数上看,扒窃犯罪的偏转度数小于基本地理情况,而公共空间活动强度的偏转度数大于基本地理情况(见表2)。由此可以看出,扒窃犯罪与公共空间活动强度的分布方面不存在标准的线性关系,证明在前期函数假设时,截距项ε的作用的显著存在的。

(二)扒窃犯罪与公共空间活动强度关系实证

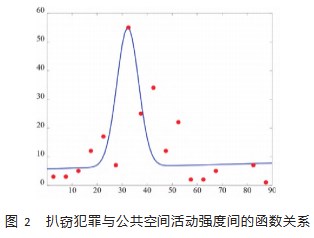

利用Matlab软件对假设函数进行拟合,得到函数系数为:θ=48.58,σ=3.07,μ=32.26,α=0.0220,β=2.777,ε=2.961。函数拟合优度为0.9083。

比较函数各参数值可以看出,在假定犯罪发生与犯罪目标数量和监管者缺失相关的条件下,监管者缺失对于犯罪发生产生的影响要大于犯罪目标数量的增加,在公共空间活动强度主要分布的范围内,监管者缺失是造成绝大多数扒窃犯罪的原因。(见图2)

从函数分析结果来看,监管者缺失是造成扒窃犯罪的主要原因,犯罪目标的增加则是其次要原因。在公共空间扒窃案发的过程中,监管者缺失主要包括公共职能部门作用缺失、受害者防范意识缺失、同一场景内人员互助意识缺失三个部分。从G(χ)函数来看,监管者缺失因素是造成D市扒窃犯罪发生的主要原因,监管者缺失水平存在一个先升高再下降的过程。

五、结论

首先,扒窃犯罪在时间上具有显著的规律性,在空间分布上具有显著的集聚性。在单日尺度内的案件发生存在中午与傍晚两个案发高峰时间,在两个案发高峰时间中,存在一个案发较少的时间窗口。在空间分布上,扒窃犯罪的集聚性显著,主要分布在市区中心位置附近。

其次,扒窃犯罪与公共空间活动强度具有一定联系,随着活动强度的增加,犯罪发生情况会经历一个先增加后减少的过程。扒窃犯罪的分布与公共空间活动强度的分布不完全相同。

最后,对于假定函数拟合结果表明,监管者缺失是D市扒窃犯罪案发的主要原因,其影响远大于由于人口集聚造成犯罪目标增加而产生的影响。因此,在对于本地扒窃犯罪的治理过程中,应强调加强公共空间监管水平的作用,从而降低市区扒窃犯罪的发生。

参考文献

[1]FIELDS S.The effect of temperature on crime[J].The British Journal of Criminology,1992,32(3):340-351.

[2]ROSENFELD R.Crime is the Problem:Homicide,Acquisitive Crime,and Economic Conditions[J].Journal of Quantitative Criminology,2009,25(3):287-306.

[3]RIDGEWAY G,Macdonald J M.Effect of Rail Transit on Crime:A Study of Los Angeles from 1988 to 2014[J].Journal of Quantitative Criminology,2017,33(2):277-291.

[4]PIER B,CARLOTTA F,ROSA D M,et al.When the Crime Scene Is the Road:Forensic Geoscience Indicators Applied to Road Infrastructure and Urban Greening[J].Geosciences,2016,6(4):50-58.

[5]王发曾.城市犯罪中的公共空间盲区及其综合治理[J].人文地理,2003(3):8-12.

[6]SHICHOR D,DECKER D L,O’BRIEN R M.Population density and criminal victimization[J].Criminology,2006,17(2):184-193.

[7]MALLESON N,ANDRESEN M A.Spatio-temporal crime hotspots and the ambient population[J].Crime Science,2015,4(1):10.

[8]屈佳.街头扒窃犯罪的特征和规律研究——从空间、时间和被害人三个维度展开[J].浙江警察学院学报,2017(6):93-98,10.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/falvlunwen/54831.html