SCI论文(www.lunwensci.com):

【摘要】 目的:观察医教结合干预对孤独症患儿发育水平及社会生活能力的影响。方法:选取 88 例孤独症患儿为研究对象,按照随机数字表法分为对照组和观察组各 44 例。对照组采用常规干预,观察组采用医教结合干预,比较两组干预前和干预 6 个月后发育水平评分和社会生活能力 [ 社会生活能力量表(SM)] 评分。结果:干预后,两组精细动作、粗大运动、适应性行为、个人社会行为和语言能力等发育水平评分,以及 SM 评分均高于干预前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:医教结合干预应用于孤独症患儿可提高发育水平评分和社会生活能力评分,优于常规干预效果。

【关键词】 孤独症;医教结合干预;发育水平;社会生活能力

孤独症属于广泛性发育障碍,严重影响患儿生长发育和身心健康,给家庭和社会带来沉重的经济负担 [1-2]。常规康复训练课程对促进患儿发育水平效果有限 [3]。医教结合干预是依据患儿实际发育水平,制订一系列语言认知、互动游戏、感觉统合训练等康复措施,旨在更好地促进患儿康复 [4]。本文观察医教结合干预对孤独症患儿发育水平及社会生活能力的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取 2018 年 5 月至 2020 年 5 月本院收治的88 例孤独症患儿为研究对象。纳入标准: 符合《儿童孤独症诊疗康复指南》中孤独症诊断标准 [5];年龄≥ 3 岁。排除标准:伴心、肝、肾重要脏器功能障碍;合并精神发育迟缓、癫痫。患儿家长对本研究内容了解并自愿签署知情同意书,且本研究经本院伦理委员会审核通过。按照随机数字表法分为对照组与观察组各 44 例。对照组男 24 例, 女 20 例;年龄 3~6 岁,平均(4.50±1.11)岁;病程 1~9 个月,平均(4.29±0.16)个月;严重程度: 轻度 7 例,中度 21 例,重度 16 例。观察组男 23 例, 女 21 例;年龄 3~7 岁,平均(4.56±1.12)岁;病程 1~8 个月,平均(4.26±0.21)个月;严重程度: 轻度 9 例,中度 20 例,重度 15 例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2 方法 对照组实施常规干预,由特殊学校教师依照常规训练课程制订训练计划,向患儿家长讲解孤独症发病机制和康复注意事项,取得其理解和配合。观察组实施医教结合干预。(1)训练目标制订。由儿童保健医生对患儿社会生活能力、发育水平进行详细、全面评估并制订个性化生活能力、互动游戏和感觉统合训练目标,同时将训练目标解读给特殊教育学校教师、患儿家长,嘱其依照训练要求完成对患儿的训练指导工作。(2)训练方案实施。①语言训练:采用夸张表情、手势、缓慢的语速向患儿示范简短语句,利用图片与伴有语言障碍的患儿沟通,训练其发声,30 min/ 次,10 次/ 周。②感觉统合训练:采用辨认东西南北、上下左右等空间法行空间和结构知觉训练;通过跑、跳等方式行身体运动训练;采用捡珠子、拨算盘等方式训练患儿手部精细动作;采用相互抛接球进行视听觉训练;采用滑滑梯、袋鼠跳等方式改善患儿前庭功能; 刺激机体不同部位训练患儿触觉功能。60 min/ 次, 10 次/ 周。③游戏训练法:采用假象游戏、模拟游戏、社交互动游戏等方式,增加患儿主动参与积极性, 60 min/ 次,5 次 / 周。④音乐疗法:依据患儿个人喜好,播放不同类型音乐,并在音乐中与患儿沟通交流,60 min/ 次,5 次/ 周。(3)医教结合研讨会。定期组织特殊教育学校教师、医学保健专家、教育专家和患儿家长参与医教结合研讨会,分析患儿在训练中遇到的问题,及时调整康复训练方案。(4) 咨询和指导。设立孤独症患儿家长咨询热线,每月举行1 次患儿家长沙龙活动,鼓励家长间相互交流、分享患儿康复情况,鼓励家长正确参与患儿康复训练。两组均连续干预 6 个月。

1.3 观察指标 (1)比较两组干预前、干预 6 个月后发育水平。采用 Gesell 儿童发育量表评价,包括精细动作、粗大运动、适应性行为、个人社会行为和语言能力 5 个维度,≥ 85 分为正常,55~84 分为轻度发育迟缓,40~54 分为中度发育迟缓, 25~39 分为重度发育缺陷,评分与发育水平成正比。(2)比较两组干预前、干预 6 个月后社会生活能力。采用社会生活能力量表(SM)评价,总分 100 分, 得分与社会生活能力呈正比。

1.4 统计学方法 采用 SPSS 22.0 统计学软件处理数据,计量资料比较采用 t 检验,计数资料比较采用 χ2 检验,以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

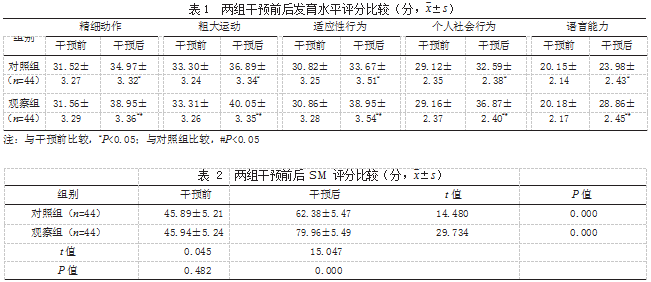

2.1 两组干预前后发育水平评分比较 干预前, 两组精细动作、粗大运动、适应性行为、个人社会行为和语言能力评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);干预后,两组精细动作、粗大运动、适应性行为、个人社会行为和语言能力评分均高于干预前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 1。

2.2 两组干预前后 SM 评分比较 干预前,两组SM 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组 SM 评分均高于干预前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 2。

3 讨论

孤独症患儿多伴有非语言交流理解困难等症状,教育训练是目前治疗孤独症患儿的常用手段[6-7]。常规训练干预多由特殊教育学校依照相关训练课程实施,可在一定程度上改善患儿社会交往障碍等症状,但特殊学校的训练课程多依据患儿的生理年龄制订,干预目标常与患儿发育行为、水平不符,对提升患儿发育水平效果有限 [8-9]。

本研究结果显示,干预后,观察组发育水平评分和 SM 评分均高于对照组,这一结果与文献报道相吻合 [10]。分析原因为,医教结合干预模式注重引导医院、学校和家庭三方积极参与患儿康复训练,训练前医学评估和培训,医师、教师和患儿家长共同讨论,能够提高教师和家长对患儿各项能力状况的正确认识,使得教师在设计方案、制订训练方案时能够有的放矢,制订出更加符合患儿发育水平的课程,保证患儿康复训练的规范性和整体性 [11-12];通过模拟游戏、社交互动游戏等方式,能够增加康复训练的趣味性和互动性,激发患儿的主观能动性,促使其积极主动配合康复训练,有助于提高康复训练效果;家长参与患儿疾病护理,不仅能够给予患儿生活上的照护,还能满足患儿爱与归属的需求,充分发挥家长监管作用,有助于更好地配合学校开展同步训练,促进患儿社会生活能力提高;定期举行医学结合研讨会,依据实际康复训练情况及时调整教学目标和策略,能够避免康复训练的片面性、随意性,保证教学策略和训练方法更加科学合理。

综上所述,医教结合干预应用于孤独症患儿可提高发育水平评分和社会生活能力评分,优于常规干预效果。

参考文献

[1]梁颖,郭园园,李楠,等 . 年龄对孤独症谱系障碍儿童干预效果影响的研究 [J]. 中国医刊,2017,52(6):89-93.

[2]唐彩云,闻芳,于兰,等 . 孤独症综合干预年龄及时间对治疗效果的影响 [J]. 中国妇幼健康研究,2018,29(3):258- 261.

[3]翁娇,封敏,肖湘,等 . 照顾者因素对孤独症谱系障碍幼儿以游戏为基础促进交流与行为的干预疗效的影响 [J]. 中华实用儿科临床杂志,2019,34(10):763-767.

[4]孟群,申波,黄肇华,等 . “医教结合”模式在孤独症谱系障碍儿童诊疗中的初步效果 [J]. 中国妇幼健康研究,2017, 28(3):500-501.

[5]中华人民共和国卫生部 . 儿童孤独症诊疗康复指南 [J]. 中国儿童保健杂志,2011,19(3):289-294.

[6]陈艳琳,龚建华,龚江伟,等 . 3~6 岁孤独症谱系障碍儿童医教结合康复的疗效初探 [J]. 中国学校卫生,2018,39(3): 343-345.

[7]张骏,杨建全 . 体育运动干预对自闭症儿童行为及生活质量的影响 [J]. 中国临床研究,2017,30(9):1244-1246.

[8]才娜,陈晨,郑雨潇,等 . 儿童自闭症综合干预效果及影响因素分析 [J]. 现代预防医学,2018,45(8):1405-1408.

[9]王献娜,李华钰,骆维维 . 音乐治疗在孤独症谱系障碍儿童康复训练中的应用研究 [J]. 中国妇幼健康研究,2017,28(2): 184-185.

[10]贺安妮,熊振芳,程艳然,等 . 以特殊教育机构为中心的自闭症儿童医教结合干预研究 [J]. 护理研究,2019,33(21): 3770-3772.

[11]王慧明,孙娟 . 社会支持和应对方式对孤独症儿童父母创伤后成长的影响 [J]. 重庆医学,2017,46(10):85-87.

[12]刘敏,杨露,史敏,等 . 医教结合模式对儿童注意缺陷多动障碍干预的研究 [J]. 中华医学教育探索杂志,2019,18(4): 427-432.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/33452.html